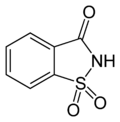

サッカリン

| サッカリン | |

|---|---|

| |

| IUPAC名 | 1,2-ベンゾソチアゾール- 3(2H)-オン 1,1-ジオキシド |

| 別名 | o-スルホベンズイミド o-安息香酸スルフィミド 2-スルホ安息香酸イミド |

| 分子式 | C7H5NO3S |

| 分子量 | 183.19 |

| CAS登録番号 | 81-07-2 |

| 形状 | 無色結晶 |

| 融点 | 228.8-229.7 °C[1] |

サッカリン (saccharin) は、人工甘味料の一つ。摂取しても熱量(カロリー)とならない。無色無臭の結晶であり、化学的に安定している。[2] 別名:o-スルホベンズイミド、o-安息香酸スルフィミド、2-スルホ安息香酸イミド。ベンゼン環にスルタム環が縮環した骨格を持つ。分子式は C7H5NO3S、分子量 183.19、CAS登録番号 [81-07-2]。

歴史 編集

1878年にジョンズ・ホプキンス大学のコンスタンチン・ファールバーグとアイラ・レムセンが、レムセンの研究室でコールタールの研究中に偶然発見した。1884年にファールバーグがサッカリンと名づけ、レムセンに無断で数か国で製造法に関する特許を取得した。ファールバーグはこれによって富を得たが、レムセンは自分の研究室で発見された化合物に対する権利を持つはずだと考え、激怒した。

発見されてまもなく商用化され、第一次世界大戦が始まって砂糖が不足すると世界的に急速に普及した。しかし日本は、安全性を理由にサッカリンを含む人工甘味料の発売を制限。 第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)になり、サッカリンはズルチンとともに流通するようになった[3]。

1960年代から1970年代にはダイエットへの有効性が認識され、広く使われるようになった。アメリカ合衆国では「Sweet'N Low」などのブランド名で市販され、レストランではピンクの袋に入って置かれていることが多い。1963年から発売開始されたコカ・コーラ社のタブなど、ダイエット飲料にも用いられている。

用途 編集

水溶液はショ糖の350倍[4]あるいは200–700倍[5]の甘味と、痺れるような刺激の後味を持つ。ただし、高濃度では苦味を感じるため、糖類系の甘味料に混合されて使用されることも多い。また、これ自体はほとんど水に溶けないため、チューインガムにのみ使われており、通常は水溶性のナトリウム塩(サッカリン酸ナトリウム)としていろいろな加工食品に用いられる。

かつては発癌性への懸念(後述)などから、日本の加工食品ではスクラロース・アセスルファムカリウム・アスパルテームなどにほぼ取って代わられたが、歯磨き粉には多く使用されているほか、甘い醤油が好まれる九州地方の醤油には使用されていることが多い。

健康問題との関係 編集

発癌性 編集

1960年代に行われた動物実験で雄ラットに膀胱癌の発生が見られたため(雌では見られず)、サッカリンには弱い発癌性があると考えられ、一度は使用禁止になった[要出典]。しかし、その後にサルも含めてさまざまな動物で試験が行われ、他の動物では発癌性は示されなかった。見直しを受けた現在では、発癌性物質リストから削除されている[要出典]。また、コーエンらによって[6]サルに24年間サッカリンを投与し続けた試験の結果が発表されたが、この実験においてサッカリンが原因と見られる異常は発見されなかった。

現在、アメリカ合衆国においては大量に使用されているが、中華人民共和国[7]や日本などにおいては安全性維持のために食品衛生法によって各食品への使用量が制限されており、外装にその旨と使用量が記載されている。

耐糖能異常の誘導 編集

マウスにブドウ糖またはサッカリンを投与すると、サッカリンを投与されたマウスでは、糖負荷試験で耐糖能異常を認めた。サッカリンを投与されたマウスとブドウ糖を投与されたマウスを比較すると、両者では異なった腸内細菌叢の分布を示した。また、サッカリン投与マウスの耐糖能障害は抗生剤を投与すると改善すること、サッカリン投与マウスの腸内細菌叢やサッカリン存在下に培養された腸内細菌を無菌マウスへ移植すると耐糖能障害を引き起こすこと、ヒトにおいてもサッカリン投与により耐糖能異常を認めたものでは投与前後で腸内細菌叢の変化を認め、投与後の腸内細菌叢をマウスに移植することで耐糖能異常を引き起こすこと、などの結果から、サッカリンによる腸内細菌叢の変化により耐糖能異常が生じていると考えられた(機序としては、サッカリン投与により腸内細菌のグリカン分解経路が活性化し、 それに伴いエネルギー吸収の増加につながる短鎖脂肪酸が腸管内に増加することが示され、そのことが耐糖能異常を誘発したと考えられている。)[8]。

合成 編集

多くの合成法が知られている[9]。元はトルエンから合成されたが、収率は低かった。1950年にアントラニル酸に亜硝酸・二酸化硫黄・塩素・アンモニアを順次作用させる改良合成法が報告された。2-クロロトルエンからも作ることもできる。

出典 編集

- ^ Merck Index 13th ed., 8390.

- ^ “Saccharin”. 2023年6月19日閲覧。

- ^ 世相風俗観察会『増補新版 現代世相風俗史年表 昭和20年(1945)-平成20年(2008)』河出書房新社、2003年11月7日、16頁。ISBN 9784309225043。

- ^ ジョン・マクマリー『マクマリー有機化学(下)』伊東椒、児玉三明、荻野敏夫、深澤義正、通元夫(訳)(第7版)、東京化学同人、2009年、988頁。ISBN 9784807907007。

- ^ 精糖工業会 (2001年9月). “砂糖のあれこれ”. お砂糖豆知識. 独立行政法人農畜産業振興機構. 2012年6月24日閲覧。

- ^ Takayama, S.; Sieber, S. M.; Adamson, R. H.; Thorgeirsson, U. P.; Dalgard, D. W.; Arnold, L. L.; Cano, M.; Eklund, S.; Cohen, S. M. (1998). “Long-term feeding of sodium saccharin to nonhuman primates: implications for urinary tract cancer”. Journal of the National Cancer Institute 90 (1): 19–25. PMID 9428778.

- ^ zh:Special:Permalink/61714123

- ^ 人工甘味料と糖代謝|農畜産業振興機構

- ^ Ager, D. J.; Pantaleone, D. P.; Henderson, S. A.; Katritzky, A. R.; Prakash, I.; Walters, D. E. (1998). “Commercial, Synthetic Nonnutritive Sweeteners”. Angewandte Chemie International Edition 37 (13–14): 1802–1817. doi:10.1002/(SICI)1521-3773(19980803)37:13/14<1802::AID-ANIE1802>3.0.CO;2-9.