ベルヌーイの定理

ベルヌーイの定理(ベルヌーイのていり、英語: Bernoulli's principle)またはベルヌーイの法則とは、完全流体のいくつかの特別な場合において、ベルヌーイの式と呼ばれる運動方程式の第一積分が存在することを述べた定理である。

| 連続体力学 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||

| ||||||||

概要 編集

ベルヌーイの式は流体の速さと圧力と外力のポテンシャルの関係を記述する式で、力学的エネルギー保存則に相当する。この定理により流体の挙動を平易に表すことができる。

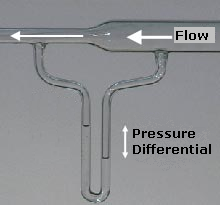

ダニエル・ベルヌーイ(Daniel Bernoulli、1700年 - 1782年)によって1738年に発表された。なお、運動方程式からのベルヌーイの定理の完全な誘導はその後の1752年にレオンハルト・オイラーにより行われた[1]。ベルヌーイの定理が成り立つ条件として、同一流線上の二点で成り立ち、一方の点と他方の点でエネルギーの総量に変化がないことである。[要出典]また、ベルヌーイの定理は粘性のない流体である完全流体のとき成り立つ。ベルヌーイの定理は、運動エネルギーと圧力の2つの力の和が一定であるので、速度が速くなると圧力が下がり、逆に速度が遅くなれば圧力が上がる。「流体の流れが速い場所では圧力が低い」と言うことがベルヌーイの定理ではない。[2]身近なベルヌーイの定理の使用例として、鳥や飛行機、霧吹き、ビル風の一部、車のキャブレター、スポーツカーについているウイング、野球ボールやゴルフボールが曲がる現象、電車が駅を通過するときに吸い寄せられる現象などがある。

分類 編集

ベルヌーイの定理は適用する非粘性流体の分類に応じて様々なタイプに分かれるが、大きく二つのタイプに分類できる。

外力が保存力であること、バロトロピック性(密度が圧力のみの関数となる)という条件に加えて、

である。

(I)の法則は流線上(正確にはベルヌーイ面上)でのみベルヌーイの式が成り立つという制限があるが、(II)の法則は全空間で式が成立する。

最も典型的な例である

が流線上で成り立つ。ただし、 は流体の速さ、 は圧力、 は密度を表す。

や

一様重力のもとでの非粘性・非圧縮流体の定常な流れに対して

が流線上で成り立つ。ただし、 は速さ、 は圧力、 は密度、 は重力加速度の大きさ、 は鉛直方向の座標を表す。

は(I)のタイプに属する。

(II)を「一般化されたベルヌーイの定理」と呼ぶこともある。

基本形 編集

完全流体の運動方程式からベルヌーイの定理を導出する[3]。

オイラー方程式 編集

バロトロピック性 ρ=ρ(p) と外力が保存力であることを仮定すると、非粘性流体の運動を記述するオイラー方程式

は

と変形できる。ただし、 は速度ベクトル、 は圧力、 は密度、 は外力のポテンシャル である。

なお、

をベルヌーイ関数と呼ぶ。更に、右辺第2項を圧力関数と呼ぶ。

オイラー方程式の変形の導出 編集

非粘性流体の運動はオイラー方程式で記述される。

ただし、 は速度、 は密度、 は圧力、 は外力である。

バロトロピック性 と外力が保存力であることを仮定すると、

と書き換えられる。ただし、 は外力のポテンシャルである。

左辺は速度の物質微分、すなわち、加速度であるが、加速度の回転形表示を使うと、

と変形できるので、オイラー方程式は

となる。

これより、以下の二つの定理が導出できる。

(I) 定常流におけるベルヌーイの定理 編集

外力が保存力である非粘性バロトロピック流体の定常な流れでは、流線と渦線から作られるベルヌーイ面上で

が、成り立つ。

なお、簡単のため、「ベルヌーイ面上」でなく「流線上」とすることが多い。

定常流におけるベルヌーイの定理の導出 編集

定常流の場合、オイラー方程式の左辺第1項は消え、両辺に を内積でかけると左辺第2項も消え、

となる。流線上の道のりを s で表すと、速度ベクトルが流線に接していることと方向微分の考え方により、

となるので、

すなわち流線上で

は一定値をとる。

なお、渦度ベクトル を結んで得られる渦線上でも一定値をとることも同様に示される。すなわち、流線と渦線から作られる面(ベルヌーイ面)上で

が成り立つ。

(II) 非定常・渦なし流れにおけるベルヌーイの定理 編集

となる流れを渦なしの流れと呼ぶが、このとき、速度ポテンシャルと呼ばれる関数 が存在して、 と表せる。

渦なしの流れにおいては以下の定理(一般化されたベルヌーイの定理)

外力が保存力である非粘性バロトロピック流体の渦なしの流れでは、全空間において

(圧力方程式)が成り立つ。ただし、 は任意の関数である。

が導ける。

- (I)のタイプと違って、全空間で成り立つのが大きな特徴である。

- 流れのポテンシャルを

- と変更しても速度場は変わらないので、圧力方程式より を消去することは可能である。

- この定理は水面の波や音波の記述、あるいはクッタ・ジュコーフスキーの定理の導出に使われる。

渦なし流れにおけるベルヌーイの定理の導出 編集

渦なしの流れでは と表せるので、オイラー方程式は

となり、これを積分すると

となる。ただし、 は任意の関数である。

ベルヌーイの定理の適用条件 編集

- 渦なしの流れであれば(II)のタイプ「一般化されたベルヌーイの定理」により、異なる流線間でも圧力や速さの比較ができる。非粘性流体においては上流が一様流である流れや静止状態から出発した流れは渦なし流れであるので、例えば、一様流の中の翼の問題では異なる流線でも比較ができる。(ただし、不連続流や噴流領域を跨いではいけない。また、実在流体の場合、後述のように境界層や伴流領域は除かれる。)

- 上述のように「渦なしの流れ」の性質を使わなくても、一様流中の翼の問題においてベルヌーイの式を全空間で使えることを証明できる。以下簡単のため重力は無視する。

翼の近傍を通る任意の異なる2つの流線 A, B を考える。流線 A, B はともに上流の一様流まで伸びること、さらに、一様流中では速度だけでなく圧力、密度も一定、つまり、ベルヌーイ関数も一定値をとることを考慮すると、流線A上のベルヌーイ関数の値と流線B上のベルヌーイ関数の値とは等しいことが導かれる。これより、全空間でベルヌーイの式(ベルヌーイ関数の値=一定)が成立することが導かれた。

- 一般には、(I)のタイプの定理では異なる流線間の比較はできないが、流線曲率の定理を使えば異なる流線間での比較ができる。流線上で成り立つベルヌーイの定理と流線曲率の定理は運動方程式の流線に関する接線成分と主法線成分にそれぞれ対応する。

(0) 静水圧平衡 編集

一般にベルヌーイの定理に含まれることはないが、静止流体における圧力と保存力の関係(静水圧平衡)も運動方程式の第一積分である。 をオイラー方程式に代入すると

が全空間で成り立つ。これより外力の等ポテンシャル面( )の上では , であることが導かれる。一様重力の等ポテンシャル面である水平面に水面( = 大気圧 = 一定)が一致するのはこのためである[3]。

一様重力のもとでの非圧縮非粘性定常流の場合 編集

非圧縮性バロトロピック流体では密度一定だから とでき、一様重力のポテンシャルは となるので、(I)の基本形から以下の定理が導かれる。

一様重力のもとでの非粘性・非圧縮流体の定常な流れでは、流線上で

が、成り立つ( は速さ、 は圧力、 は密度、 は重力加速度の大きさ、 は鉛直方向の座標である)。

エネルギー保存則に基づいた導出 右方向に流れる流体の作る流管。 非粘性・非圧縮性・定常流におけるベルヌーイの定理は、体積の保存則(質量保存則)、および、仕事とエネルギーの関係(エネルギー保存則)から導くことができる。 初期に断面A1とA2に挟まれた流体に着目する。断面A1から流入した流体粒子は時間Δt の間に、s1=v1Δt だけ移動し、 断面A2から流出した流体粒子はs2=v2Δt だけ移動する。

(1)体積の保存。断面 A1 から流入した体積と断面 A2 から流出した体積はそれぞれ A1s1 と A2s2 となり、定常な非圧縮性流体を考えているので、

が成り立つ。

(2) 系の力学的エネルギーの増分は系になされた仕事に等しい。

(2-1) 接触力(圧力由来)は、断面 A1 では正の向きに、断面 A2 では負の向きに、挟まれた流体に対して仕事をするので、

(2-2) 重力の位置エネルギー U の変化は、高さ z1 にある質量 ρΔV の流体が、高さ z2 に移動したと考えれば、

(2-3) そして、運動エネルギー K の変化は、速度 v1 である質量 ρΔV の流体が、速度 v2 になると考えれば、

(2-4) エネルギー保存則

より、

が得られる。

(3) これは流管内の任意の断面で成り立つものであり、断面積を小さくとると流線上の任意の点で成り立つと考えてよい。

これより、流線上で

が成り立つことが導けた。

表現の違い 編集

水頭による表現

- [m]

第一項 を速度ヘッド(英: velocity head)という。第二項 を 圧力ヘッド(英: pressure head)という。第三項 を位置ヘッド(英: potential head)という。これら全てを足しあわせた値 を全ヘッド(英: total head)という。

エネルギーによる表現

- [J]

圧力による表現

- [Pa]

単純形 編集

位置エネルギーの変化が無視できる場合、

非粘性・非圧縮流の定常な流れでは、流線上で

が、成り立つ( は速さ、 は圧力、 は密度)。

となる。なお、非圧縮流とは非圧縮性流体(液体)のことではなく低マッハ数の流れを指す。

左辺第一項を動圧、第二項を静圧、右辺の値を総圧という。

- 静圧(static pressure):

- 流体が実際に外界に及ぼす圧力。

- 動圧(dynamic pressure):

- 動圧は流体要素の運動エネルギーに相当する量であり、次元が圧力に一致するものの、流体要素が速度を保つ限りは周囲の流体要素を押すような効果はない。仮想的には流体要素を静止させられればその瞬間に生じる圧力であるが実際測定はできない。よどみ点圧(=総圧)と静圧の差や、密度と流速から算出される。

- 総圧(total pressure):

- 総圧は動圧と静圧の和。よどみ点以外では総圧を直接測定することはできない。全圧ともよぶが、「全圧」は分圧に対しても使われる。

- 流速が増すと動圧は増すが、上記条件の総圧が一定の系では、そのぶん静圧が減る。

- なお、「総圧」も「動圧」もベルヌーイ式の保存性を説明するために使われる言葉で圧力としてはそれ以上の意味はない。これらと区別するために付けられた「静圧」も「圧力」以上の意味は無い。

よどみ点圧 編集

相対的な流れの中の物体表面で流速が0になる点(よどみ点)での圧を、よどみ点圧と呼ぶ。よどみ点では動圧が0なので、よどみ点圧は静圧であり総圧でもある。

直感的解釈 編集

ベルヌーイの定理は非粘性流体の支配方程式であるオイラー方程式から直接導出できるが、ベルヌーイの定理(I)の物理的解釈は流体粒子に対する力と加速度の関係(ニュートンの運動の第2法則)で以下のように解釈が可能である。

流体粒子が圧力の高い領域から低い領域へと水平に流れていくとき、流体粒子が後方から受ける圧力は前方から受ける圧力より大きい。よって流体粒子全体には流線に沿って前方へと加速する力が働く。つまり、粒子の速さは移動につれて大きくなる[4]。

よって流線上で、相対的に圧力が低い所では相対的に運動エネルギーが大きく、相対的に圧力が高い所では相対的に運動エネルギーが小さい。これは粒子の位置エネルギーと運動エネルギーの関係に相当する。

圧縮性流体 編集

ベルヌーイは液体の実験より法則を導き出したので、彼のオリジナルの理論は非圧縮性流体あるいはマッハ数の小さな圧縮性流体にしか適用できない。しかし、バロトロピック性を仮定すれば、一般の圧縮性流体に対しても適用可能である。 特に気体の場合、断熱過程として適用することが多い。以下、タイプ(I)のベルヌーイの定理の応用例について解説する。タイプ(II)のベルヌーイの定理の応用例については文献を参照[3]。

気体の定常流の場合 編集

気体の運動では、重力が無視でき、また、運動の時間スケールが熱伝導の時間スケールに比べて十分小さく断熱過程と見なせる場合が多い。このときポアソンの法則により ( は比熱比)とできるので、ベルヌーイの定理は

断熱過程に従う非粘性気体の定常な流れでは、流線上で

が、成り立つ。ただし、 は速度ベクトル、 は圧力、 は密度、 は比熱比、 はよどみ点における圧力と密度である。

と書き換えられる。

音速の定義

を用いれば、ベルヌーイの定理は

- が流線上で成り立つ。(as はよどみ点における音速)

となる。

真空では a =0 となるので、そのとき流速は最大値

に到達する。例えば、大きな容器に封入された気体が器壁の小さな孔から真空中に噴出する場合の流速がそれにあたる。容器の中が1気圧、15℃の空気の場合、 であるから、 となる[3]。

ベルヌーイの定理と流線曲率の定理 編集

ベルヌーイの定理(I)と流線曲率の定理とは運動方程式の流線に関する接線成分と主法線成分に対応する。

外力が無視できる非粘性バロトロピック流体の定常な流れの運動方程式

の接線成分と主法線成分は、定常流における加速度の分解により、

となる。 ただし、s は流線上の道のり(接線方向)、r は流線を円弧と近似したときの中心(曲率中心)からの距離(主法線方向)を表す。

第1式がベルヌーイの定理、第2式が流線曲率の定理に対応する。 一般には、(I)のタイプのベルヌーイの定理では異なる流線間の比較はできないが、流線曲率の定理を使えば異なる流線間での比較ができる。

揚力とベルヌーイの定理 編集

ベルヌーイの定理は十分に検証された理論である[5][6][7]。翼の周りの流体の速度分布が正しくわかれば、翼に発生する揚力の大きさをベルヌーイの定理を使って十分に良い精度で計算できる。しかし、ベルヌーイの定理では翼の形から流体の速度分布を求めることはできないので、翼の周りの流体の速度分布を説明する理論は別途必要である。その理論について誤解がある。

同着の原理にまつわる誤解 編集

揚力についての一般向けの解説には、

「同着の原理」のため翼の上の流れが下の流れより速くなり、ベルヌーイの定理により翼の上の圧力が下の圧力より小さくなり、よって上向きの揚力が発生する

と説明しているものがある[8]。

「同着の原理」とは、「翼の前縁で上下に別れた流体は翼の後縁に同着する。」という原理である。この原理により、翼の上の経路長が下の経路長より長い場合、「翼の上を流れる速さが下の速さより大きくなる」という翼の周りの流体の速度分布が「導かれる」。しかし、実際には、上面の流れの方が後縁により早く到着し、同着の原理は成り立たない[9]。

現在、「同着の原理」が間違いであることは広く知られるようになった。しかし、「ベルヌーイの定理を揚力の説明に使うのは誤りで、流線曲率の定理やニュートンの運動方程式を使うべきだ」という誤解も見られるようになった。

一般向けの説明で誤っているのは「同着の原理」のみであり、「同着の原理」はベルヌーイの定理とは無関係である。むしろ、同着原理の不成立に導いた、上面の流れの方が後端により早く到着するという実験事実は、ベルヌーイの定理による揚力の発生を「補強こそすれ、否定的な意見とはならない」[10]。 また、ベルヌーイの定理が間違いで流線曲率の定理やニュートンの運動方程式が正しいというのは矛盾を含む。翼の周りの流体の速度分布が正しくわかれば、ベルヌーイの定理でも、流線曲率定理でも、運動量変化と力積(あるい反作用)の関係でも、正しく適用する限り、同じ結果が得られる。なぜなら、これらはいずれもニュートン力学に起源を持つ理論だからである[11][12]。

コアンダ効果とクッタの条件 編集

翼の周りの速度分布を説明する理論としては、「同着の原理」のほかに、コアンダ効果[13][14]やクッタの条件などがある。

コアンダ効果は「粘性の効果によって翼の形に沿うように流れる」というもので、これと作用反作用則を使った揚力の原理の説明はベルヌーイの定理を使わない説明として知られている。ただし、コアンダ効果は本来噴流(ジェット)が物体に沿う性質であり、通常の翼には噴流は発生しないので、コアンダ効果を通常の翼の速度分布の説明に使うのは不適切であるとの意見もある[15]ので、コアンダ効果を使った揚力の説明には疑問がある。

クッタの条件は「粘性の効果によって翼の後端のエッジにおいて気流が翼から離れる」というものである。適切な形の翼に対して、クッタの条件に基づき循環量を決定(= 速度分布を決定)し、クッタ・ジュコーフスキーの定理を使って循環量と速度から計算した揚力が、実験ともよく合うことが知られている[16]。なお、「クッタ・ジュコーフスキーの定理」の導出にはベルヌーイの定理が使われている。

ベルヌーイの定理の拡張 編集

系外からのエネルギーのやりとりを考えた拡張されたベルヌーイの定理も存在する[要出典]。

脚注 編集

出典 編集

- ^ 日野幹雄『流体力学』朝倉書店、1992年。ISBN 4254200668。

- ^ “ベルヌーイの定理:楽しい流れの実験教室”. 日本機械学会流体工学部門:楽しい流れの実験教室. 2021年6月22日閲覧。

- ^ a b c d 巽友正『流体力学』培風館、1982年。ISBN 456302421X。

- ^ Babinsky, Holger (November 2003). “How do wings work?” (PDF). Physics Education 38 (6): 497. doi:10.1088/0031-9120/38/6/001.

- ^ Batchelor, G.K. (1967). An Introduction to Fluid Dynamics. Cambridge University Press. ISBN 0-521-66396-2 Sections 3.5 and 5.1

- ^ Lamb, H. (1993). Hydrodynamics (6th ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-45868-9 §17–§29

- ^ ランダウ&リフシッツ『流体力学』東京図書、1970年。ISBN 4489011660。

- ^ 飛行機はなぜ飛ぶかのかまだ分からない?? - NPO法人 知的人材ネットワーク・あいんしゅたいん - 松田卓也による解説。

- ^ Glenn Research Center (2006年3月15日). “Incorrect Lift Theory”. NASA. 2012年4月20日閲覧。

- ^ 早川尚男. “飛行機の飛ぶ訳 (流体力学の話in物理学概論)”. 京都大学OCW. 2013年4月8日閲覧。

- ^ “Newton vs Bernoulli”. NASA. 2012年4月20日閲覧。

- ^ Ison, David. Bernoulli Or Newton: Who's Right About Lift? Retrieved on 2009-11-26

- ^ David Anderson; Scott Eberhardt,. "Understanding Flight, Second Edition" (2 edition (August 12, 2009) ed.). ,McGraw-Hill Professional. ISBN 0071626964

- ^ 日本機械学会『流れの不思議』(2004年8月20日第一刷発行)講談社ブルーバックス。ISBN 4062574527。

- ^ Report on the Coandă Effect and lift, オリジナルの2011年7月14日時点におけるアーカイブ。

- ^ Kundu, P.K. (2011). Fluid Mechanics Fifth Edition. Academic Press. ISBN 0123821002