楊原村

楊原村(やなぎはらむら)は、静岡県駿東郡に属していた村である。

| やなぎはらむら 楊原村 | |

|---|---|

| 廃止日 | 1923年7月1日 |

| 廃止理由 |

新設合併 楊原村、沼津町 → 沼津市 |

| 現在の自治体 | 沼津市 |

| 廃止時点のデータ | |

| 国 |

|

| 地方 | 中部地方、東海地方 |

| 都道府県 | 静岡県 |

| 郡 | 駿東郡 |

| 市町村コード | なし(導入前に廃止) |

| 隣接自治体 | 沼津町、大岡村、清水村、大平村、静浦村 |

| 楊原村役場 | |

| 所在地 | 静岡県駿東郡楊原村 |

| 座標 | 北緯35度05分45秒 東経138度51分48秒 / 北緯35.09572度 東経138.86333度座標: 北緯35度05分45秒 東経138度51分48秒 / 北緯35.09572度 東経138.86333度 |

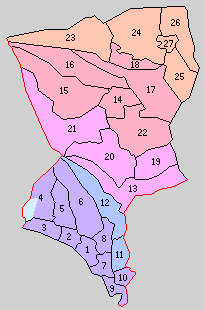

東部地域の町村制施行時の町村。7が楊原村。(1.沼津町) | |

| ウィキプロジェクト | |

現在の沼津市香貫地区(第三・第四地区)にあたる。1923年(大正12年)に沼津町及び楊原村が合併して、沼津市が発足する。村名は郷社の楊原神社から採られた。

地理 編集

狩野川下流の左岸に位置する。南西は我入道から島郷にかけて駿河湾に面する。南は静浦村に接し、静浦山地をもって南東は大平村、東は清水村に接する。狩野川を隔てて北は大岡村、西は沼津町に接する。

狩野川による沖積地が広がり、東側の山裾には集落や田畑が、その他の低地には水田が開発された。我入道は周辺の漁村の中でも特に漁場に恵まれていた。千本松原から続く海岸線は風光明媚な場所としても知られ、島郷には多くの著名人の保養地・別荘が置かれ、明治26年には御用邸も造営された。

大字・小字 編集

以下は大正7年編纂の『楊原村沿革誌』による。

- 上香貫 - 堰下、中原、黒瀬、辻、折坂、新田、久保、寺ノ前、中障子、殿ノ前、二瀬川、市場、内吉田、永代、外吉田、西島

- 下香貫 - 馬場、山ノ根、八重原、石原、六反、塩満、島郷、牛臥

- 善太夫 - 塩場(下香貫域内、江戸期に川端善太夫が河川跡を当初は塩田として、後に新田開発を行ったことによる)

- 我入道 - 東向、仲向、濱向、瀬戸向

交通 編集

明治初期、沼津町との往来には黒瀬、市場で渡し船が用いられた。後に黒瀬橋、御成橋(明治10年架橋、旧称・湊橋)、永代橋(明治16年架橋、旧称・入船橋)が架かり、市場・吉田は沼津町と同一市街を形成するようになった。

主要な道路として以下のものが挙げられる。

- 沼津静浦往還 - 南北に延びる道路。沼津町上土から静浦村江浦を結ぶ。江浦四日市往還に接続。

- 沼津原木往還 - 東西に延びる道路。上香貫市場から韮山村原木を結ぶ。下田街道に接続。

- 牛臥往還 - 沼津静浦往還から分岐し再び接続する道路。上香貫吉田から我入道、牛臥を経て下香貫島郷を結ぶ。

特に沼津静浦往還は御用邸の造営によるものが大きく、舗装され、掃除が常に行き届いていたという。清水村とは沼津原木往還のほかに八重坂、横山坂を、大平村とは静浦の志下坂を経由して往来していた。

信仰・宗教 編集

『楊原村沿革誌』では以下の神社、寺院が挙げられているが、域内には多くの石仏・石神が確認されている。

神社 編集

- 式内社

- 郷社 - 楊原神社(下香貫宮脇)

- 村社 - 大朝神社(下香貫山宮前)、玉造神社(上香貫黒瀬)

- 無格社

- 八幡神社(上香貫市場)、天神社(上香貫天神洞)、金毘羅神社(上香貫外吉田)、稲荷神社(上香貫住吉)、淡島神社(上香貫二瀬川)、八幡神社(我入道濱方)

寺院 編集

歴史 編集

1889年(明治22年)の町村制の施行により、「上香貫村外六ヶ村」のうち、駿東郡下香貫村、上香貫村、我入道村及び善太夫新田の区域をもって、駿東郡楊原村が発足する。なお、他の3村も共に統合する構想があったが、意見の相違などから、徳倉村は清水村徳倉に、大平村は単独で大平村に、日守村は函南村日守となる。

- 1871年(明治4年) - 戸籍法により静岡県第三区に分類。

- 1872年(明治5年) - 大区小区制により13村で静岡県第一大区一小区に分類。

- 1884年(明治17年)- 郡区町村編制法の改正により、上香貫村外六ヶ村結成する。上香貫村に連合戸長役場が置かれる。

- 1886年(明治19年)10月22日 - 下香貫に尋常楊原小学校が設立。

- 1889年(明治22年)4月1日 - 町村制の施行により、駿東郡下香貫村、上香貫村、我入道村及び善太夫新田の区域をもって、駿東郡楊原村が発足する。下香貫に村役場が置かれる。

- 1893年(明治26年) - 下香貫島郷に沼津御用邸が造営。明治36年に東附属邸、明治38年に西附属邸を併設。

- 1895年(明治28年) - 上香貫に佐野製糸場が設立。

- 1896年(明治29年) - 下香貫に大竹製糸場が設立。

- 1901年(明治34年) - 上香貫に静岡県立沼津中学校が開校。

- 1923年(大正12年)7月1日 - 沼津町及び楊原村が合併して、沼津市が発足する。

参考文献 編集

- 『市町村名変遷辞典』東京堂出版、1990年。

- 『角川日本地名大辞典 22 静岡県』角川書店、1982年。

- 沼津資料集成15『楊原村沿革誌』沼津市立駿河図書館、1988年。(楊原村役場、大正7年の復刻)

- 沼津市史編さん調査報告書 第9集『塩満の民俗』沼津市教育委員会、1996年。

- 沼津市史編さん調査報告書 第11集『香貫・我入道の石仏・石神』沼津市教育委員会、1998年。