AD-AS分析

AD–AS分析(英: AD–AS model)あるいは総需要・総供給モデル(英: Aggregate demand–aggregate supply model)とは、総需要(Aggregate demand, AD)と総供給(Aggregate supply, AS)の関係を通して物価と産出量(あるいは生産量、またはGDP)を説明するマクロ経済モデルのひとつである。雇用・利子および貨幣の一般理論において提示されたジョン・メイナード・ケインズの理論を基にしている。AD–AS分析は近代マクロ経済学の一領域を単純化した主要で代表的なモデルのひとつであり、リバタリアニズムから、レッセ・フェールの信望者であるマネタリスト(たとえばミルトン・フリードマン)、en:Economic interventionismの信望者であるポスト・ケインジアン(たとえばジョーン・ロビンソン)に至るまで、AD–AS分析は経済学の広範な領域において用いられている。

AD(総需要)AS(総供給)分析は、実際のところ、ケインズ経済学の理論の可視化であり、これは広く受け入れられるに至っている。広くセイの法則(供給はそれ自体の需要を生み出すという古典派経済学の法則)を基にしていた古典的なAD–ASモデルでは総供給曲線を(長期だけでなく)常に垂直なものとして描いていた。

IS-LM分析と同様に、AD-AS分析は財政政策や金融政策などの経済政策を実行した際の効果がどのようなものなのかを分析したり、経済の振る舞いを分析したりする際に用いられる。

概要 編集

IS-LM分析が主に財市場と貨幣市場の均衡を考えるものだったのに対して、AD-AS分析はさらに労働市場を分析対象に加え、財市場、貨幣市場、労働市場、債券市場の一般均衡を説明することができる[1]。AD-AS分析において、経済の振る舞いは短期分析と長期分析で異なり、短期においては(期待)物価水準は固定されており、変化することはない[1]。それぞれの期(Period)は短期である[1]。長期はそれぞれの市場が完全に調整を終えており、また(期待)物価水準も完全に調整を終えている状態と定義されている[1]。AD-AS分析の長期分析における均衡は潜在GDPと呼ばれ、この時の失業率は自然失業率と呼ばれる[1]。仮にGDPが長期均衡から逸脱すれば、GDPは新たな短期均衡を連続的に経ながら、再度、長期均衡へと向かう[1]。

このように、AD-AS分析において、基本的には「短期」や「長期」は単純に時間的な(何年や何か月といったような)基準によって区別されているわけではない。短期を基準に経済政策を考えるか、長期を基準に経済政策を考えるのかは経済学の学派によって異なっており、基本的にケインズ経済学は短期を前提に経済政策を考えるが、新古典派経済学やマネタリストは長期を前提に経済政策を考える[2][3]。

AD-AS分析における総需要曲線 編集

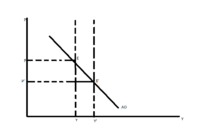

AD-AS分析の「総需要曲線」はIS-LM分析から導き出される[4]。AD-AS分析の「総需要曲線」はIS-LM分析の均衡点を写した(Mapping)ものになっており(図2と図3を参照)、財市場と貨幣市場が同時に均衡(IS-LM分析)したときの物価水準と産出量水準(GDP)の組み合わせを示している[4]。AD-AS分析では縦軸に物価水準( )を取り、横軸に産出量(GDP)を取った図において総需要(AD)と物価水準の関係を表したものが総需要曲線であり、ある経済が物価水準( )のとき、 がその経済の総需要である[4]。総需要曲線は以下のように表される。

ここで は実質GDPであり、 は名目マネーサプライ、 は物価水準、 は実質政府支出、 は外生的な構成要素であり、(実質の)徴収された税。 はIS曲線やIM曲線をシフトさせるような他の外生変数。

AD-AS分析における総供給曲線 編集

AD-AS分析における総供給曲線は労働市場に関するものである。価格と賃金が伸縮的である長期、すなわち完全雇用経済における総供給曲線は垂直な直線である[4]。名目賃金率が固定的である短期における総供給曲線(短期総供給曲線と呼ばれる)は、右上がりの曲線である[4]。短期総供給曲線は次の形で表される[5]。

ここで は産出量(生産量)、 は自然産出量(生産量)、 は物価水準、 は期待物価水準である。

硬直賃金モデル 編集

硬直賃金モデルとは以下のようなものである[5]。労働者・企業は物価水準がわからない状態で名目賃金を交渉する(貨幣錯覚も参照)。ここで、名目賃金 を期待実質賃金 及び期待物価水準 を用いて下記の式で決定するとする。

実際に賃金が決定されると、企業は現実の物価水準 を知る。よって、事後的に実質賃金 は名目賃金 から現実の物価水準 を割った式で表される。

上記の実質賃金の式から、期待物価水準以上に現実の物価水準が上昇すればするほど、実質賃金 は期待実質賃金 から乖離する[5]。

このモデルでは雇用量 は企業の労働需要 で決定されるとされているので、

このように雇用量 は物価水準 の増加関数となる[5]。期待物価水準以上に現実の物価水準が上昇すればするほど、実質賃金は下落し、企業は実質賃金が下がったので雇用を拡大し生産量を増やす。従って、生産量 も の増加関数であるから、

と表すことができる。

参考文献 編集

- ^ a b c d e f Thomas R. Michl (2015). The AS-AD model. Routledge. p. 42

- ^ 小笠原誠治 (2006). ポケット図解マクロ経済学がよーくわかる. 秀和システム. p. 111

- ^ 新保生二、小西和彦、大平純彦 (1978), マネタリスト・モデルによるスタグフレーションの分析, 72, 経済企画庁経済研究所, p. 7

- ^ a b c d e 場勝義雄 (2011). “IS-LM分析とAD-AS(総需要・総供給)分析”. 城西大学経済経営紀要 (城西大学) 29.

- ^ a b c d 藤本淳一 (2010). 2010年度夏学期マクロ経済学第23回:失業 (2):短期総供給、インフレーションと失業. 東京大学公共政策大学院.