安佐南区

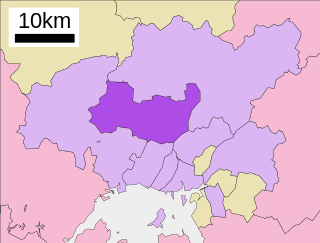

安佐南区(あさみなみく)は、広島市を構成する8つの行政区のひとつ。

| あさみなみく 安佐南区 | |

|---|---|

| |

| 国 |

|

| 地方 | 中国地方(山陽地方) |

| 都道府県 | 広島県 |

| 市 | 広島市 |

| 市町村コード | 34105-3 |

| 面積 |

117.03km2 |

| 総人口 |

244,716人 [編集] (推計人口、2024年4月1日) |

| 人口密度 | 2,091人/km2 |

| 隣接自治体 隣接行政区 | 広島市(東区、西区、安佐北区、佐伯区) |

| 安佐南区役所 | |

| 所在地 |

〒731-0193 広島県広島市安佐南区古市一丁目33番14号 北緯34度27分6.7秒 東経132度28分17.9秒 / 北緯34.451861度 東経132.471639度座標: 北緯34度27分6.7秒 東経132度28分17.9秒 / 北緯34.451861度 東経132.471639度  |

| 外部リンク | 広島市 安佐南区役所 |

| |

| ウィキプロジェクト | |

概要 編集

1980年(昭和55年)4月1日、広島市の政令指定都市移行に伴い設置された。広島市域のほぼ中央、広島の中心市街地から見て北に位置し、区域はいずれも1971年から1973年にかけて広島市に編入された祇園町・佐東町・安古市町・沼田町の旧安佐郡南部4町の領域にあたる。区役所は旧安古市町の古市地区にあり、祇園、佐東、沼田の各地区には区役所の出張所が置かれている。

人口は広島市の8つの区の中で最多の約24万人(2017年6月現在)。区東部の境界を流れる太田川やその支流に沿った平地を除き、区域のほとんどが丘陵地や山間部で、古くは農業主体の地域であったが、昭和40年代後半から昭和50年代にかけて山間の地域も含む大規模な宅地開発が進み[1]、広島市郊外のベッドタウンとして急速に都市化・交通網の整備が進んだ。現在は広島高速交通広島新交通1号線(アストラムライン)等により広島市中心部と結ばれ、マンション・住宅・商業施設の増加もあって人口が増え続けている。計画都市である「西風新都」の一部が区域内に含まれる。

また大学、高校などが多く置かれた文教地区としての側面も持ち、区章はペンを模している。

地理 編集

- 河川

- 太田川

- 古川

- 安川

- 山本川

- 山

町名 編集

- 緑井(みどりい) - JR緑井駅の駅前再開発事業によって、急速な都市改造が行われた。ラクア緑井、映画館(TOHOシネマズ緑井)・スポーツジムを兼ね備えたフジグラン緑井、コジマビックカメラ緑井店などが出店している。

- 八木(やぎ) - ラ・ムー、エディオン、ヤマダデンキ、ユニクロ、ニトリなど郊外型大型店舗やファミリーレストランチェーンが多数進出しており、一大商業エリアを形成している。2014年8月20日、ゲリラ豪雨による土砂災害のもっとも大きな被害を受けた地域の1つ。

- 川内(かわうち) - 山陽自動車道広島ICがある。

- 古市(ふるいち) - 安佐南区役所がある。

- 中須(なかす)

- 中筋(なかすじ) - 中筋バスターミナル(高速バス停留所)併設のアストラムライン中筋駅や、安佐南区民文化センターがある。

- 東野(ひがしの)

- 大町東(おおまちひがし)

- 大町西(おおまちにし)

- 毘沙門台(びしゃもんだい)

- 相田(あいた) - フォーブル本社がある。昭和50年代あたりに安地域で土地・団地の造成が始まった時、最も早々に団地が造成されたのは相田地区のあさおか台団地である。この団地一つで住所に相田五丁目として割り充てられている。フォーブルのバスが、武田山団地経由あさおか台行きが団地内中心部を一周するようなかたちで、路線バスが運行されている。

- 安東(やすひがし)

- 高取南(たかとりみなみ)

- 高取北(たかとりきた)

- 長楽寺(ちょうらくじ)

- 上安 - 人口爆発による生徒数増加の対応策として分離開校して設立された広島市立上安小学校、広島市立安西小学校、広島市立安北小学校、広島市立安東小学校の4校の中心である広島市立安小学校が存在する。上安バスターミナルアストラムライン上安駅のほか、広電バス、フォーブルのバス事業者が乗入れる発着駅としてや、各種タクシーの乗場の機能を備える上安地区の主要な駅である。

- 祇園地区 - ドン・キホーテ・ゆめテラス祇園・安佐南郵便局などが存在する安佐南区の中心地区のひとつ。三菱重工業やコベルコなどの工場が立ち並ぶ工業地域でもあったが、近年は移転が相次ぎ、三菱重工業の工場跡地には2009年4月29日にイオンモールが運営するイオンモール広島祇園が開店するなど、商業地域色が濃くなっている。宅地開発やマンション建設も盛んであり、広島市全域で最も人口が増加している地域のひとつとなっている。中世まで古代山陽道と瀬戸内海に面し、安芸国の流通・経済の中心地として栄えており、安神社や長束神社をはじめとする律令後期から鎌倉時代に設立された神社仏閣や銀山城址など、安芸武田氏ゆかりの歴史的建造物や史跡が多数現存している。また、武田山、火山、丸山、宗箇山の東山麓に位置することから、自然も多く残っており、商業・歴史・自然を生かしたまちづくり活動が盛んな地域でもある。

- 西風新都 (安佐南区と佐伯区の一部を含む広島市の都市拠点)

- 伴南(ともみなみ)

- 伴北(ともきた)

- 伴東(ともひがし)

- 大塚東(おおつかひがし)

- 大塚西(おおつかにし)

- 沼田町伴(ぬまたちょうとも)

- 沼田町大塚(ぬまたちょうおおつか)

- 沼田町阿戸(ぬまたちょうあと)

- 沼田町吉山(ぬまたちょうよしやま)

市外局番・郵便番号 編集

- 区内全域:082

- 安佐南郵便局管内:731-01xx

- 伴郵便局管内:731-31xx、731-32xx

人口の変遷 編集

- 1980年 157,728

- 1985年 169,430

- 1990年 174,912

- 1995年 185,414

- 2000年 204,636

- 2005年 219,343

- 2010年 233,733

- 2015年 242,512

- 2020年 244,923

公共施設 編集

文化施設 編集

- 図書館

- 区民センター

- 安佐南区民文化センター

- スポーツ施設

- 広島広域公園

- 広島広域公園陸上競技場(広島ビッグアーチ(現:エディオンスタジアム広島))

- Jリーグ・サンフレッチェ広島のホームグラウンド。また、1994年広島アジア競技大会の主会場でもあり、選手村は付近の西風新都に設置された。2002年のFIFAワールドカップ会場に立候補したものの、財政難から観客席・試合場への屋根設置工事を断ったので選定されなかった。

- 広島市安佐南区スポーツセンター

- 広島広域公園

- 博物館

- 主要な公園

- 広島広域公園

- 古川せせらぎ公園

- 安川緑道公園

- 八木梅林公園

※公民館は、「教育」の項を参照

官公庁 編集

- 広島市安佐南区役所

- 祇園出張所

- 佐東出張所

- 沼田出張所

- 戸山連絡所

-

祇園出張所

-

佐東出張所

-

沼田出張所

-

戸山連絡所

- 警察

- 消防

水道施設 編集

産業 編集

工業は、以前三菱重工業の広島(祇園)工場が存在したが2003年に閉鎖された。旧油谷重工はコベルコ建機株式会社広島事業所となって創業している。

農業は、川内(旧佐東町)では「広島菜漬」が生産されている。江戸時代に京菜を導入したと言われている[誰によって?]。

安佐南区に本社を置く企業 編集

デパート・大規模商業施設 編集

以下に記載する商業施設は大規模で広域集客力のある物に限定し、店舗の大まかな説明も記載している。百貨店はサテライト店舗でない物、ショッピングセンターは原則10,000m2以上(参照)としている。ただし、施設が集積しているなどしている場合は、例外的に掲載している場合もある。

- フジグラン緑井・緑井スカイステージ - 商業棟『フジグラン緑井』と居住棟『緑井スカイステージ』で構成される複合商業施設。商業棟には映画館『TOHOシネマズ緑井』がある。

- ラクア緑井 - 天満屋は2022年6月末に閉店。

- イオンモール広島祇園 - イオンモールが運営する大規模ショッピングセンター。元々は三菱重工業の工場。

- ゆめテラス祇園 - イズミが初めて出店した郊外形ショッピングセンター。

商店街 編集

- 毘沙門通り商店街(緑井)

- 古市商店街

- 中筋東野商店街

交通 編集

鉄道 編集

道路 編集

- 高速道路

- 一般国道

- 主要地方道

- 一般県道

- 広島県道152号府中祇園線

- 広島県道177号下佐東線

- 広島県道265号伴広島線

- 広島県道268号勝木安古市線

- 広島県道269号今井田緑井線

- 広島県道270号八木緑井線

- 広島県道271号八木広島線

- 広島県道459号矢口安古市線

路線バス 編集

史跡・歴史的建造物 編集

広島市の文化財(1) 有形文化財:建造物・広島市の文化財(10) 記念物:史跡・広島市の文化財(11) 記念物:名勝・広島市の文化財(12) 記念物:天然記念物・広島市の文化財(13) 登録文化財より。

- 史跡(県指定)

- 天然記念物(県指定)

- 正伝寺のクロガネモチ

- 長束の蓮華松

- 天然記念物(市指定)

- 阿刀明神社の社叢

- 中の森八幡神社のアラカシ

- 温井八幡の乳下りイチョウ

- 新宮神社のイチイガシ及びイヌマキ

神社 編集

- 安神社(祇園) - 祇園社と称す。創立の年代は定かでない。素戔嗚尊稲田姫を祀る。

- 平山神社(山本) - 平山八幡宮と称す。八幡神を祀る。永禄頃、毛利家が改築し社領を寄附したといわれる。

- 長束神社(長束) - 八幡神、伊弉諾神尊、大年神を祀る。

- 安藝津彦神社(長束) - 安藝津都命、安藝都姫命を祀る。もと青原にあり官幣社と称し厳島兼帯七社のひとつであったが、後にもと新庄にあった安藝津彦神社を合し今の地に移ったといわれる。

- 熊野神社(祇園) - 伊弉諾命、伊弉冉命を祀る。

- 新羅神社(祇園) - 武田氏の祖、義光霊を祀る。武田信宗の創建。

- 熊岡神社(祇園) - 八幡神を祀る。武田氏金山城の守護とし鎌倉鶴岡より勧請する。

- 日吉神社(祇園) - 大山咋神、大己貴神を祀る。

- 冬木神社(西原)

- 瑞穂神社(西原)

- 光廣神社(八木) - 八幡神を祀る。毛利氏時代の神領は、文禄3年に4石9斗8升1合、慶長中に7石6斗2升4合と記録がある。また、香川勝雄が大蛇を退治した太刀が奉納されていた。

- 細野神社(八木) - 応神天皇を祀る。明治4年(1871年)に可部中屋の大歳神社と下細野の伊勢神社を合祀して八幡三神となっている。太田川の舟運の守護神。

- 地主神社(八木) - 大国主命を祀る。秋に神楽舞などのお祭りが行われる。

- 大元神社(高取) - 高取第一公園に鎮座する。

仏閣 編集

- 立専寺(山本) - 武将山と號す。昔は禅宗で、浄土真宗本願寺派に改宗。

- 専念寺(山本) - 清徳山と號す。昔は禅宗で、浄土真宗本願寺派に改宗。

- 蓮光寺(長束) - 栢原山と號す。もと仏護寺十二坊のひとつ。昔は天台宗で、浄土真宗本願寺派、時宗となり、慶長4年(1599年)蓮光寺と改める。

- 勝想寺(祇園) - 龍水山と號す。元禄元年(1688年)の創立。浄土真宗本願寺派。

- 明福寺(西原) - 原洞山と號す。昔は真言宗大蔵坊という。応永4年(1397年)の改宗。浄土真宗本願寺派。

- 浄源寺(東原) - 小原山と號す。

- 浄樂寺(八木) - 柏渓山と號す。元和5年(1619年)に須超により開基される。浄土真宗本願寺派。第十四代浄楽寺住職は心理学者の桐原葆見。

- 光明寺(高取) −長瀧山と號す。弘安2年(1279年)に真言宗圓妙院として建立される。寛正元年(1460年)に圓妙院第13代の性空が本願寺宗主の蓮如上人に弟子入りし、蓮空と改名し、浄土真宗に改宗。明応7年(1498年)に光明寺と改める。正安2年(1300年)に武田信隆より寄進された鰐口は広島県内で最古の物とみられている。第24代の遠藤治宣は中国放送 (RCC) の元スポーツディレクターであり、退職後、2000年4月8日〜2007年3月31日に放送されていたRCCラジオの土曜日朝のワイド番組「治宣の千客万来」のパーソナリティも務めていた。

- 浄光院の虚空蔵さん(八木) - 木像の虚空蔵が祀ってあり、テレビアニメまんが日本昔ばなしで「浄光院の虚空蔵さん」として放送された。

- 願成寺真言宗権現山毘沙門堂(緑井) - 正安元年(1299年)、毘沙門天を尊信していた武田氏により、北方の守護として僧覚信坊が須彌山元成寺跡に建立。毘沙門堂に行基菩薩の作とされる毘沙門尊像が安置されている。脇侍として吉祥天、並びに禪尼師童子の御尊像・聖観音像・七福神石像・修業大師像・縁結び岩・福石・びしゃもん子ねこが祀られている。毘沙門天は佛教守護神四天王や七福神の一つで、世人に福徳を与えるとされ、商売人の信仰が厚く、商売繁盛・家内安全・縁結びの神様として、毎年旧暦初寅の日とその前夜の「毘沙門天初寅祭」(広島三大祭りの一つ)には参道に多くの露店が並び、広島県内はもとより中・四国から大勢の参詣者が訪れてにぎわう。里見の岩からは広島市街地を一望できる。

教育 編集

大学・短期大学 編集

- 公立

- 私立

専門学校 編集

- 広島工学院大学校

- 広島医療保健専門学校

- IGL医療専門学校

高等学校 編集

区内の公立高校は1975年(昭和50年)以降の創立で、広島市の旧市内(中、南、西各区全域と東区の一部)と違い総合選抜が行われなかった。結果、安古市高等学校が県立高校屈指の難関校となって旧市内の私立高校への上位層流出をある程度食い止めた反面、安古市高等学校のある毘沙門台団地の生徒で安古市高等学校へ入学できない生徒は、必然的に区内および安佐北区の他校への遠距離バス通学が必至となった。このため、毘沙門台団地の住民の一部より「安佐南・北区での総合選抜の実現」の運動がされていたが、アストラムラインの開通による通学事情の改善と旧市内での総合選抜廃止の動きの流れの中で実現せずに立ち消えになった。

- 公立

- 私立

中学校 編集

- 公立

|

|

|

|

- 私立

小学校 編集

- 公立

|

|

|

|

幼稚園 編集

- 公立

|

|

- 私立

|

|

保育園 編集

- 公立

|

|

- 私立

|

|

公民館 編集

|

|

安佐南区出身の有名人 編集

政治・経済 編集

学術 編集

文化 編集

芸能 編集

- 宮崎一成(声優)

- 中村吉兵衛(歌舞伎役者) - 高取出身

- 加納竜(俳優) - 安古市出身

- 河野弘樹(俳優)

- 相原勇(タレント) - 山本出身

- 夏川純(タレント) - 大町出身

- 綾瀬はるか(女優) - 川内出身

- 山根良顕(お笑い芸人アンガールズ) - 西原出身

- TEE(歌手) - 祇園出身

スポーツ 編集

- 柳田悠岐(福岡ソフトバンクホークス) - 伴出身

- 桑原秀範(アマチュア野球選手) - 川内村出身

- 竹内翼(競輪選手)

- 津雲博子(バレーボール選手)

- 猫田勝敏(バレーボール選手) - 古市出身

- 米田一典(バレーボール選手)

- 山本健之(バレーボール選手)

- 実信憲明(サッカー選手)

その他 編集

- 魚住りえ(フリーアナウンサー・元日本テレビアナウンサー) - 毘沙門台出身

- 杉浦圭子(NHKアナウンサー) - 八木出身

- 高野虎市(喜劇王チャールズ・チャップリンの秘書・マネージャー) - 八木出身

- 佐伯敏子(反核運動家) - 緑井村出身

ゆかりのある人物 編集

安芸武田氏 編集

安芸武田氏は、承久3年(1221年)の承久の乱の戦功によって安芸国守護に任じられたことから始まる。武田信時が元寇に備えて佐東銀山城(安佐南区祇園町)を築き、南北朝時代に武田信武が足利尊氏に属して戦功を上げ、甲斐国と安芸国の守護に任命され、武田氏信が安芸守護となった。大内氏と対立関係にあり、応仁の乱でも東軍方につき、以降、尼子氏らと組んで大内氏に対抗したが、1541年(天文10年)6月に大内氏の命を受けた毛利元就によって銀山城は落城した。戦国時代末期から安土桃山時代にかけて毛利氏の外交僧として活躍した安国寺恵瓊は武田信重の子にあたり、江戸時代前期、朝廷や徳川将軍家、諸侯の診療にあたった武田道安も、安芸武田氏の流れを汲むとされる。また、子孫には呉武田学園理事長の武田信寛がいる。

安芸香川氏 編集

安芸香川氏は、承久3年(1221年)の承久の乱の戦功によって安芸国に地頭職を得て、香川景光が八木城(安佐南区八木)を築いた。安芸武田氏に従ったが、武田氏の滅亡により、毛利氏一門となって香川光景が家臣として活躍。毛利水軍の一角(川内水軍)も担って、多くの戦に参加して功績を上げた。毛利氏の防長移封以後の香川氏は、岩国領吉川氏の家老職を務め、香川正矩は『陰徳記』を記す。その次男の景継は延宝元年(1673年)、宣阿として『陰徳記』の加筆・修正を行い『陰徳太平記』を出版するなど、歌人として京(京都)に在住するようになり、「梅月堂」と称して徳大寺家に仕えた。また、その子孫も代々徳大寺家に仕え、著名な歌人を輩出した。香川正経(正恒)は岩国市に残る「香川家長屋門」を建て、香川景晃は文化3年(1806年)、今津・室の木沖干拓事業を進め、「麻里布開作」と名付けて、岩国を海上交通や物流の拠点とした。また、文人・歌人としての家系である香川氏らしく、国文学者や歌人としても活動。岩国市藤生の「松巌院」には、景晃の書が遺っている。

脚注 編集

- ^ 広島市 - 市勢要覧 各区の概要(5)安佐南区(平成24年3月発行) - 広島市(2017年8月12日閲覧)

関連項目 編集

- Category:安佐南区

- 祇園町・佐東町・沼田町・安古市町 - 安佐南区に編入された旧町村

- 平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害

外部リンク 編集

- 広島市安佐南区役所

- あさみなみ散策マップ - 住民と区役所が協働制作した安佐南区各地域の散策マップ紹介ページ

- 安佐南区に関連する地理データ - オープンストリートマップ