永福寺 (京都市)

永福寺(えいふくじ)は、京都市中京区新京極蛸薬師東側町にある浄土宗西山深草派の寺院。山号は浄瑠璃山。本尊は薬師如来(蛸薬師)。通称蛸薬師堂(たこやくしどう)や 蛸薬師と呼ばれる。

| 永福寺 | |

|---|---|

入口 | |

| 所在地 | 京都府京都市中京区新京極蛸薬師東側町503 |

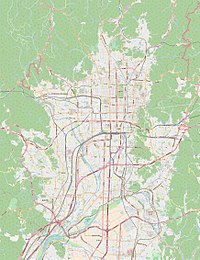

| 位置 | 北緯35度00分22.3秒 東経135度46分02.3秒 / 北緯35.006194度 東経135.767306度座標: 北緯35度00分22.3秒 東経135度46分02.3秒 / 北緯35.006194度 東経135.767306度 |

| 山号 | 浄瑠璃山 |

| 院号 | 林秀院 |

| 宗派 | 浄土宗西山深草派 |

| 本尊 | 薬師如来(蛸薬師) |

| 創建年 | 養和元年(1181年) |

| 開山 | 林秀 |

| 正式名 | 浄瑠璃山 林秀院 永福寺 |

| 別称 | 蛸薬師堂、 蛸薬師 |

| 札所等 |

京都十二薬師霊場第12番 通称寺の会(蛸薬師堂) |

| 公式サイト | 蛸薬師堂 |

歴史 編集

養和元年(1181年)、比叡山延暦寺根本中堂の本尊である薬師如来を信仰している僧林秀の夢枕にその薬師如来があらわれて、「昔、最澄が彫った自分の石仏が比叡山にあるので掘り起こすように」というので、翌日その通りに掘ると薬師如来の石仏が現れた。林秀は歓喜し、二条室町の地にその薬師如来の石仏を本尊とする六間四面の堂を建立し、永福寺と名付けたのが当寺の起源である。霊験あらたかであり、嘉吉元年(1441年)には後花園天皇の勅願寺となっている。

中世には俗称として「蛸薬師」の名が付けられていたが、天正18年(1590年)、豊臣秀吉が寺院を集めて寺町を作ろうとしたことによって、現在地の新京極に移転する。それ以来、蛸薬師を参拝する東西の参道を蛸薬師通と呼ぶようになった。

明治時代となり、廃仏毀釈や京都府参事槇村正直による1872年(明治5年)に行われた新京極通の新設により寺地が狭まり、現在に至る。また境内には阿弥陀如来を本尊とする法性山無量寿院妙心寺という寺がある。明治時代に移転してきたものであり、永福寺が管理している。

蛸薬師の名前の由来 編集

かつて永福寺があった二条室町の地(現・蛸薬師町)には池があり(現・御池之町や御池通)、当寺は俗称として水上(みなかみ)薬師や澤(たく)薬師と呼ばれていた。それがいつしか「たくやくし」が転訛して「蛸(たこ)薬師」となったというものである。

他にも、建長年間(1249年 - 1256年)の初め頃に僧善光が、病の母によるタコが食べたいとの願いを聞き、悩みながらも自らタコを市場で買った。それを町の人たちに僧がタコを食うのかと咎められ、タコが入っている箱の中身を見せるようにと皆で善光を責めた。そこで善光は一心に薬師如来に「この蛸は、私の母の病気が良くなるようにと買ったものです。どうぞ、この難をお助け下さい」と祈るや、八本足のタコが光を放ちながら法華経八巻に変化した。この光景を見た人たちは皆合掌して南無薬師如来と称えたところ、法華経八巻はまたタコの姿に戻り、永福寺門前の池に潜っていった。そして、そのタコが放った瑠璃光を善光の母が浴びたところ、病気はたちまち回復した。それ以来、永福寺は霊験あらたかな蛸薬師堂と呼ばれ、その本尊は蛸薬師如来、親しみを込めて「蛸薬師さん」と称されたというものである。

境内 編集

-

なで蛸

-

福の神

-

妙心寺阿弥陀堂への参道

-

妙心寺阿弥陀堂