八幡茶臼山古墳

八幡茶臼山古墳(やわたちゃうすやまこふん)は、京都府八幡市男山笹谷にあった古墳。形状は前方後方墳。現在では墳丘は失われている。

| 八幡茶臼山古墳 | |

|---|---|

舟形石棺(京都大学総合博物館展示) | |

| 所在地 | 京都府八幡市男山笹谷 |

| 位置 | 北緯34度52分7.68秒 東経135度41分46.30秒 / 北緯34.8688000度 東経135.6961944度座標: 北緯34度52分7.68秒 東経135度41分46.30秒 / 北緯34.8688000度 東経135.6961944度 |

| 形状 | 前方後方墳 |

| 規模 |

墳丘長50m 高さ5m(後方部) |

| 埋葬施設 | 竪穴式石槨(内部に舟形石棺) |

| 出土品 | 石釧・鉄刀・鉄鏃・埴輪 |

| 築造時期 | 古墳時代前期後半 |

| 史跡 | なし |

| 特記事項 | 墳丘は非現存 |

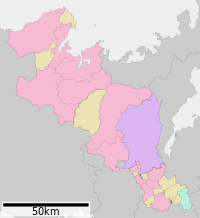

| 地図 | |

概要

編集京都府南部、生駒山地北端の男山丘陵上(標高約89メートル)に築造された古墳である。1915年(大正4年)・1968年(昭和43年)に調査が実施されたのち、男山団地の開発で消滅している。

墳形は前方後方形で、前方部を北東方向に向けた。墳丘外表では、前方部前面で河原石・割石による葺石が認められるほか(後方部斜面では葺石なし)、後方部墳頂で方形の円筒埴輪列(形象埴輪も含むか)が検出されている[1]。埋葬施設は後方部における竪穴式石槨で、内部に阿蘇熔結凝灰岩製の舟形石棺を据える。大正期の調査時点ですでに盗掘に遭っており、調査では石釧・鉄刀・鉄鏃のみが検出されている[2]。

築造時期は、古墳時代前期後半頃と推定される[2]。熊本県南部からの搬入品である阿蘇熔結凝灰岩の石棺を使用する点で特色を示し、古墳時代前期当時の物資流通・首長間関係を考察するうえで重要視される古墳になる[3]。

遺跡歴

編集墳丘

編集墳丘の規模は次の通り[1]。

- 墳丘長:50メートル

- 後方部

- 一辺:約33メートル

- 高さ:5メートル

- 前方部

- 幅:10メートル

- 高さ:3メートル

埋葬施設

編集埋葬施設としては、後方部墳頂において竪穴式石槨が構築されている。石槨の石材は水成岩の板石で、小口積みによって構築される。内法は長さ4.3メートル・幅1.45-1.95メートル・高さ1.2メートルを測る。蓋石は凝灰岩4枚[1]。

石槨内には、阿蘇熔結凝灰岩製の舟形石棺を据える。棺身・棺蓋とも凝灰岩を刳り抜いて作られており、棺身は長さ約3.0メートル・幅0.7-1.0メートル・高さ約1.0メートル、棺蓋は長さ3.1メートル・幅0.7-1.0メートル・高さ約0.9メートルを測る。棺蓋の形態は古式で、断面が割竹形石棺に近い半円形であり、両小口には縄掛突起各1個を付す。棺身は、周囲に「舟べり状突帯」が取り付くという肥後南部地方の刳抜式石棺の特徴を示し、一部には赤色顔料が残る。突帯には短辺に各2個、長辺に各4個の方形小孔を穿つ[2][1][3]。

大正期の調査時点ですでに盗掘に遭っていたため、副葬品は詳らかでなく、調査では碧玉製石釧2・鉄刀2・鉄鏃数点のみが検出されている[2](石釧2点は京都大学総合博物館保管)。

関連施設

編集- 京都大学総合博物館(京都市左京区吉田本町) - 八幡茶臼山古墳の出土石棺・石釧2点を保管。

脚注

編集参考文献

編集(記事執筆に使用した文献)

- 廣瀬覚「茶臼山古墳 > 八幡茶臼山古墳」『続 日本古墳大辞典』東京堂出版、2002年。ISBN 4490105991。

- 「八幡茶臼山古墳」『綴喜古墳群調査報告書』京都府教育委員会、2022年。 - リンクは奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」。

関連文献

編集(記事執筆に使用していない関連文献)

- 梅原末治「山城綴喜郡茶臼山古墳と其発掘物」『考古学雑誌』第6巻第9号、日本考古学会、1916年5月5日、517-525頁。

- 梅原末治「綴喜郡八幡町茶臼山古墳」『京都府史蹟勝地調査會報告』 第四冊、京都府、1923年。 - リンクは国立国会図書館デジタルコレクション。

- 「八幡丘陵所在遺跡発掘調査概要」『埋蔵文化財発掘調査概要』京都府教育委員会、1969年。

- 宇野隆志「八幡茶臼山古墳出土の埴輪資料について」『山城郷土資料館報』第26号、山城郷土資料館、2020年1月、63-72頁。