摂食・嚥下

摂食・嚥下(せっしょく・えんげ)は、食物を認識して口に取り込むことに始まり、胃に至るまでの一連の過程を指す。これらの過程のどこかが障害されると、摂食・嚥下障害となる。

ヒトの嚥下運動

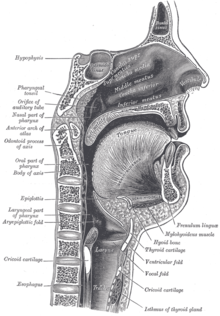

編集口腔内は挙上した舌先によって前方は閉鎖され、食塊は後方へと移動を開始する。 続いて、軟口蓋が挙上して鼻咽腔を閉鎖して、食塊の鼻咽腔への流入を防ぐ。 舌背と口蓋との接触面が広がり、それにつれて食塊は咽頭へ入る。 その際、喉頭が徐々に挙上し、喉頭蓋が後方へ倒れる。 舌が口蓋に完全に接触し、口腔内圧が高まり、食塊は下咽頭へと進行する。 咽頭が挙上すると、受動的に、喉頭蓋が強く後屈し、さらに、声門も強く閉鎖することによって、気道は完全に閉鎖されて誤嚥を防止する。喉頭も安静時の位置から1頸椎から1.5 頸椎程度上方へ偏位する。 食塊が咽頭に流入すると、その刺激によって反射的に中咽頭収縮筋が収縮し咽頭圧を高める。 同時に輪状咽頭筋が弛緩して、食塊は食道内へ押し込まれる。食道内に食塊が入ると、 食道の自律的な蠕動運動と、重力によって食塊は下降する。 このときに嚥下後の呼吸のために、軟口蓋は下垂して鼻咽腔を開放するとともに喉頭も下降を開始して気道を開く。 食塊が食道を通過している間に喉頭や軟口蓋、舌は嚥下前の安静の位置に戻る[1]。

食塊が咽頭に入ると、それ以後の一連の動きは反射的な動きであり、 延髄網様体の嚥下中枢によって形成された神経指令の組み合わせによって遂行される[2]。

ヒトは、直立二足歩行によって広い咽頭腔をもつことになった。これにより、発声できる声のレパートリーが多くなり、言語表出に声が利用できるようになった[3]。しかし、この広い咽頭腔は、ヒトに特有な誤嚥を生じる原因となっている[3]。 二足直立のヒトでは、栄養道が直角に折れ曲がったために結果的に喉頭が下降し咽頭が広くなったので、広い咽頭腔を気道と栄養道が共有することになり、誤嚥が起こる。 四足歩行をする動物では、咽頭口腔が狭く、喉頭が吻側に偏位しており喉頭蓋が口蓋帆に接している。このため、気道と栄養道は完全に分離されており、誤嚥は起きない[3]。

嚥下運動の相と期

編集摂食・嚥下の一連の動作を、食塊(bolus)の位置を基準として、口腔相(食塊が口腔内にある)、咽頭相(食塊が前口蓋弓を通過して咽頭にある)、食道相(食塊が食道入口部を通過して食道から胃へ搬送される)の相 (phase) に分ける立場と、嚥下に関連した器官の運動とその制御機構の観点から、第Ⅰ期 (口腔期)、第Ⅱ期 (咽頭期) 、第Ⅲ期 (食道期) の、期 (stage) に分ける立場がある[4]。第Ⅰ期とは、随意期で食塊が後方へ送られて咽頭を刺激し、嚥下反射が起きるまでの間である[5]。 第Ⅱ期は、食塊によって咽頭が刺激され、延髄を介した反射運動によって気道が閉鎖され、食道入口部が開放され、食塊が食道に入るまでを示す[5]。

この「相」と「期」の関係が破綻すると、誤嚥を起こす[4]。

摂食嚥下モデル

編集摂食嚥下の動態や嚥下障害の病態を説明するために、摂食嚥下モデルが概念として形成され、研究や臨床に用いられている[6]。 Logemannは、液体の一口嚥下(命令嚥下)について、1988年に3期モデル (three stage model) を提唱した。3期モデルでは、口腔期、咽頭期、食道期の三つのステージに分類された。3期モデルの口腔期を「口腔準備期」と「口腔送り込み期」に分けたのが4期モデルである。 Palmerらは、咀嚼嚥下について、1992年にプロセスモデルを提唱した。しかし、このモデルでは、食物を捕食してからの食物の送り込みや口腔、咽頭器官の運動を説明しており、捕食までの段階(先行期) が含まれておらず、臨床応用されるには不十分であった[6]。 そこで、 先行期からの摂食嚥下障害の病態を説明するために、 のちに Leopold らによって5期モデルが提唱された。摂食嚥下障害の臨床で一般的に用いられているのが5期モデルである[6]。 ただし、以下の5期がスムーズに行われるのはあくまで命令嚥下の時であって、自由嚥下の際は必ずしも以下の流れになるとは限らない。

- 先行期

認知期ともいわれる。過去の食物体験から、これから摂食する目の前の食物の性質を認知することにより、食べ方・唾液分泌・姿勢といった摂食に必要な準備を整える時期である。

- 準備期

食物を口腔に取り込み(捕食)、奥舌が挙上し食物を保持(=口腔内保持)し、歯で咀嚼して、飲み込みやすい大きさの塊(食塊)を形成する時期。

- 口腔期

嚥下第1期ともよばれる。随意運動(意識して止められる運動)であり、食塊を舌によって咽頭へ送り込む時期。

- 咽頭期

嚥下第2期ともよばれ、これ以降は不随意運動(意識して止められない運動)となる。 舌尖(舌の先端)が持ち上がり、食塊が咽頭に達すると嚥下反射が生じて、極めて短時間(約1秒)の間に以下の一連の動きを行う。

- 軟口蓋が挙上して鼻腔と咽頭の間を塞ぐ(鼻咽腔閉鎖)

- 舌骨・喉頭が挙上し、食塊が咽頭を通過する

- 喉頭蓋が下方に反転し、気管の入口を塞ぐ

- 一時的に呼吸が停止する(喉頭前庭・声門閉鎖)

- 咽頭が収縮し、輪状咽頭筋の弛緩することで、食道入口部が開大する

加齢や事故等により咽喉期の不随意運動に関わる筋肉が機能しないと、正常な嚥下を行うことができない。

- 食道期

嚥下第3期ともいう。食道壁の蠕動運動が誘発され、食塊が食道入口部から胃へと送り込まれる。輪状咽頭筋は収縮し、食塊が逆流しないように食道入口部が閉鎖される。舌骨、喉頭、喉頭蓋は安静時の状態に戻る。

摂食嚥下機能の獲得過程

編集- 経口摂取準備期(哺乳期(1-2か月)、離乳準備期(3-4か月))

乳児は、胎生期に発達する原始反射(探索反射、吸啜反射、咬反射)によって乳汁を摂取する。 乳児の喉頭の位置は成人に比べて高く、喉頭蓋の先端は軟口蓋まで伸びている。(生後6か月から3歳にかけて喉頭が下降する)液体が喉頭蓋の脇を通って食道に入るため、誤嚥しにくい。そのため、乳児は呼吸をしながら嚥下することができる。 生後4か月~7か月頃になると、哺乳反射(原始反射)が次第に消失し随意運動になる。

- 嚥下機能獲得期(離乳初期(5-6か月))

嚥下時に下唇内転、舌尖の固定、舌の蠕動様運動での食塊移送、舌の前後運動に下顎が連動

- 補食機能獲得期(離乳初期(5-6か月) )

顎・口唇の随意的閉鎖、上唇での擦り取り

- 押しつぶし機能獲得期 (離乳中期(7-8か月))

口角の水平方向への伸縮(左右対称)、舌の上下運動(舌尖の口蓋皺襞への押し付け)

- すりつぶし機能獲得期(離乳後期(9-11か月))

口角の引き(左右非対称)、頬と口唇の協調運動、顎の偏位、舌の左右運動

脚注

編集出典

編集- ^ 清水充子(編著) 2014, pp. 46–47.

- ^ 清水充子(編著) 2014, p. 47.

- ^ a b c 清水充子(編著) 2014, p. 49.

- ^ a b 清水充子(編著) 2014, p. 44.

- ^ a b 清水充子(編著) 2014, pp. 44–45.

- ^ a b c 才藤栄一・植田耕一郎監修 2016, p. 96.

参照文献

編集- 清水充子(編著)『改訂摂食・嚥下障害』建帛社、2014年。

- 才藤栄一・植田耕一郎監修『摂食嚥下リハビリテーション』(第3版)医歯薬出版、2016年。