気候変動

気候変動(きこうへんどう、英語: climatic variation)は、様々な時間スケールにおける、気温、降水量、雲などの変化を指し示す用語として、広く用いられている。特に環境問題の文脈では、地球の表面温度が長期的に上昇する現象、すなわち地球温暖化とその影響を、包括的に気候変動とよぶことが多い[1]。

用語

編集気象学の用語としては本来、平年の平均的な気候が長期的な時間スケールで変化する現象は「気候変化(climate change)」と呼ばれる。「気候変動(climatic variation)」は、平年の平均的な気候からの偏差という意味で用いられ、気候変化とは区別される[2][3]。

しかし、近年では2つの用語を混ぜて利用したり、独自の定義に基づいて用語を使い分けたりする場合もある。例えば、国連のUNFCCC(気候変動枠組条約)ではclimate changeという用語が人為的な変化、climate variabilityが非人為的な変化にあてられている[4]また、IPCCにおいては同じclimate changeという用語が人為的・非人為的変化の両方をまとめて表記するために用いられ、日本語訳においては(「気候変動」を内包する言葉として)気候変化と表記されている[4](IPCC第4次評価報告書#使われている表記も参照)。

気候を変化させる要因

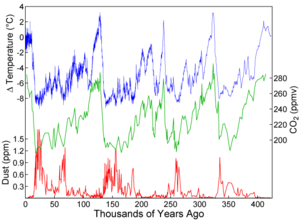

編集地球規模の気候を決める要因には、気候システムに内在するものと、システム外からの影響による外部強制力がある。気候システム内では、大気や海洋が物理法則にしたがって相互作用している。例えば大気海洋相互作用によって起こるエルニーニョ・南方振動は、気候システムに内在した変動である。一方、太陽活動の変動、地球の公転軌道の変化、火山噴火によるエアロゾルの増加、海塩粒子、土壌性エアロゾル(ダスト)の発生などは、自然の要因による外部強制力である。温室効果ガスや大気汚染物質の排出、森林の伐採や土地利用の変化など、人間活動に由来する外部強制力もある。

気候変化とその要因としては、以下のような例がある。

- 氷期と間氷期の10万年周期の変化、および亜氷期と亜間氷期の間の4万年や2万年周期の変化は、地球の軌道要素の変化によって発生する(外部強制力)。

- 氷床コアや海底の堆積物の調査結果から、1万年以下の周期で温度が急激に変化した事が明らかになっている。これはボンドサイクルのような氷床の形成と崩壊を反映していると考えられている(気候システムに内在する要因)。

- 小氷期は太陽放射か火山活動の変化、もしくは両方の複合によって起こったと考えられている(外部強制力)。

フィードバック機構

編集ある要因が気候を変化させ、その変化が要因の影響を増幅する場合、気候には正のフィードバックを起こすメカニズムが備わっていると考える。逆に減衰する場合には負のフィードバックが備わっている。温度上昇による放射エネルギーの増加という強力な負のフィードバックが存在するため、仮に地球温暖化が進行しても、正のフィードバックが暴走する可能性は低いものと考えられている [6]。 IPCC第3次報告書(第1部会)の第7章ではより詳しくフィードバック機構について議論されている[7]。 ただし、永久凍土からの二酸化炭素放出など、現時点では不明な点が多い正のフィードバック機構も存在する[6]。

正のフィードバック効果の例としては、次のようなものがあげられる。

- 氷 - 反射率・フィードバック

- 地表面を覆う氷や雪は日光の反射率が大きいが、その下の地面や海面は反射率が小さく、太陽光を吸収して暖まりやすい。氷や雪が融解すると、地面や海面の露出した部分が増えるため、太陽光がより吸収されやすくなって温度が上昇し、さらに氷や雪が融解する[7]。代表的なものとしては北極海の海氷の融解[8]による海水による太陽光吸収量の増大などがあり、近年広く報道されている[9][10]。

- 永久凍土からの二酸化炭素放出

- 気温上昇によって永久凍土が融け、閉じこめられていた有機物の分解によって二酸化炭素が放出されることによって、正のフィードバックに寄与するであろうことが指摘されている。今のところ、こうした極域の陸地は全体ではわずかに炭素の吸収源になるのではないかと見られているが、炭素放出の過程は複雑で、この結論の不確実性は大きい[11][6]。

- 10万年周期の氷期/間氷期サイクルにおける二酸化炭素の役割

- このサイクルは軌道要素によるものとされているが効果としては小さすぎ、二酸化炭素の変化がシグナルを強化していると一般に信じられている。

負のフィードバック効果の一つに、大気から二酸化炭素を吸収する地表や海洋や生物圏などの自然の貯蔵庫の存在がある。このレベルのフィードバック効果の存在からは、大気中に排出される二酸化炭素は人類起源のもののみと単純に予想されがちであるが、気温の変化と大気中の二酸化炭素レベルとの関係については説明が難しい。例えば、気温の上昇により土壌の炭素が減少したり、気候の変化が熱帯雨林を減少させたりする可能性があるため、負とは断定できず、正に働く可能性も考えられている。生物の負のフィードバック作用については生物ポンプ仮説が知られている。

外部因子

編集自然起源の因子

編集過去の気候変動において内部因子が重要な役割を果たしたのと同様、自然起源の外部因子も重要であるのは明らかである。

火山噴火の例では、大量の二酸化炭素(後述)や二酸化硫黄が放出される。大量の二酸化硫黄が火山噴出物のダストとともに成層圏に達した場合、数年間にわたり硫酸エアロゾルを生成し、地表の日射量を減少させる[12]。このことで短期的な「夏のない年」が発生し飢饉などを招いてきた歴史がある。

太陽放射量の変化

編集自然の外的要因でもっとも主なものは太陽活動による放射量の変化であるが、地球に届く太陽放射量は、地理的、時間的に分布に均一ではない。太陽放射量は、太陽周期により短い時間スケール(約11年)で変化し、地球軌道の周期的な変化によって100年から1000年のスケールで変化する。さらに長い時間(1億年)で考えると、太陽自体が熱くなっていくという現象が加味される。

天体活動が地球の気候変動に与える要因として他にもいくつかの機構が提案されている。たとえば、赤道準二年周期振動(QBO:quasi-biennial oscillation[13])と太陽活動の関連[14][15][16]や北極振動(AO:arctic oscillation)と太陽活動の関連[17][18][19]などである。月の潮汐力の変化とエルニーニョ、ラニーニャとの関連も指摘されている[20]。これは月の潮汐力が熱塩循環にも影響を与えるためともいわれている[21][22][23]。

二酸化炭素

編集二酸化炭素は温室効果ガスの中で、現在最も影響が大きい物質である。

地球の現在の大気は二酸化炭素(CO2)濃度が370 ppm(0.037%) である。過去40万年間(産業革命以前)では300ppmより低かった[11]。

余談ではあるが、過去6億年のほとんどの間、大気中の二酸化炭素濃度は6000から400 ppmの間で変化していたので、過去の地質時代と比べて、現在の大気中の二酸化炭素は非常に少ない([12])。6億年前から現在までの地球史のなかで二酸化炭素濃度が400ppm以下なのは、石炭紀と現在の第四紀のみである。 三畳紀末期の二酸化炭素の濃度については、大規模な火山活動(造山運動)の影響を指摘する有識者も存在する[24]。このように二酸化炭素濃度が低くなってから、それに適応する形で人類が誕生したと考えられる(顕生代の大気中の二酸化炭素量と平均気温のグラフ[13]も参照)。

自然起源による変化の例

編集氷期/間氷期の10万年サイクルは、自然の外部因子による変化の一例である。過去1000年の広範囲にわたる二つのできごととして、気温が比較的温暖だった中世の温暖期と寒冷だった小氷期と呼ばれる出来事があったが、人為的な要因はその時代では小さいと考えられるので、これらの変化は自然的な原因で起こったとされる。小氷期については太陽活動の減退か火山活動の増加によるものと考えられるが、中世の温暖期についてはまだはっきりとは判明していない。少数の研究者は、1860年以降見られる温暖化は、小氷期からの回復過程という自然の原因によるものではないかと主張している[14]。

人類活動に起因する要因

編集人為的な要因とは、環境と気候を変化させる可能性のある人類(ホモ・サピエンス)活動によるものを指す。最も大きなものは、ヨーロッパで起こった産業革命以来、化石燃料を燃焼させる過程で大量に放出された二酸化炭素であり、そのほとんどは1945年以降の放出である。他の要因では、森林の減少、地表のアルベドを変化させる農業他の土地利用、炭素サイクルやメタンの生成への影響、人為物質エアロゾルの放出が考えられる。

人為的温室効果ガス

編集人為的要因の大きなものとしては温室効果ガスがあり、その排出量の増加は温室効果をもたらす。産業革命が始まって以降、大量の人為的な温室効果ガスが大気に放出されている。IPCCは、1750年以来、二酸化炭素濃度は31%、メタンは151%、窒素酸化物17%、対流圏のオゾンが36%増加し、「人為的な二酸化炭素の多くが化石燃料の燃焼により生産されている。メタンガスは家畜や燃料、米の生産でも増加し、湿地などから自然要因で放出される量の66%程度である[15]」と発表した。

家畜のメタンガス

編集国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の特別報告書は、肉が中心の西洋式の食事から、野菜中心の食事に変更することは、気候変動を大きく緩和することにつながると伝えている。[25]代替肉(プラントベースドミート)を製造するフードテック企業が誕生している。[16]

諸要因の相対的な重要性に対する評価

編集提案されたそれぞれの相対的な重要性は興味の持たれる時期によって違い、例えば、人為起源の因子は、1750年以前の気候変動には取るに足らないものであると予想される。もっともこれは最近ではRuddimanらが[17][18][19]で異論を唱えており、8000年前からの森林伐採や稲作が二酸化炭素やメタンレベルを増加させていると述べている。Schmidt他はこれに反論し、メタンの記録からは人為的な面での重要性は考えられないとしている。

とにかく、その重要性は含まれる因子の定量化を通して評価することができる。外的要因に対する内的要因の応答は、より優れた気候モデルを使った気候シミュレーションで見積もることができる。

放射強制力

編集外部要因の影響は放射強制力という考え方で比較される。放射強制力が惑星に対して正に働けば温暖化、負に働けば寒冷化を引き起こす。その単位は面積当たりの仕事量W/m2で示される。IPCCの第3次報告では、放射強制力の現在の気候に与える影響を取りまとめて報告している[20]。

地球温暖化の影響

編集- 海水準変動 - 海水面上昇について

- 氷河融解(氷河の後退)

- 環境・生態系への影響

気候変動への取り組み

編集地球温暖化への対策、エネルギー供給面での緩和技術の研究が行われている。

- 世界的な活動

1995年3月28日にドイツのベルリンで第1回気候変動枠組条約締約国会議が開催され、1997年12月京都で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議で気候変動枠組条約である京都議定書が採択された。2015年11月に、京都議定書に変わるパリ協定が第21回気候変動枠組条約締約国会議で採択された。

2014年国連気候サミット、2019年国連気候変動サミットも行われている。また、2019年国連気候変動サミット直前の9月20日から27日までグローバル気候マーチ(2019年気候変動ストライキ)が呼びかけられ、世界中でデモが行われた。

自然に基づく解決策

編集自然に基づく解決策(Nature-based Solutions, NbS)とは、社会課題に効果的かつ順応的に対処し、人間の幸福および生物多様性による恩恵を同時にもたらす、自然及び人為的に改変された生態系の保護、持続可能な管理、回復のため行動を指す概念である。自然に基づく解決策は、気候変動への適応や緩和のための重要な手段として認められており、国際自然保護連合(IUCN)や国際連合環境計画(UNEP)などの国際機関によって推進されている。また、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)や生物多様性条約(CBD)などの国際的な条約や協定の中でも言及されている。

脚注

編集- ^ “地球温暖化とは?気候変動との違いは?原因と影響について”. ソーシャルグッドCatalyst. 2022年6月23日閲覧。

- ^ 梅木誠「エルニーニョ現象に対する Battisti-Hirst 遅延振動子モデルの解析」『数理解析研究所講究録』第1594巻、京都大学数理解析研究所、2008年、159-165頁。

- ^ “気候の問題を考える | 海洋政策研究所-OceanNewsletter”. 笹川平和財団 - THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION. 2022年1月8日閲覧。

- ^ a b IPCC Technical Papers II and III, February 1997

- ^ 大倉瑶子 (2020年11月6日). “「気候変動」から「気候危機」へ。紛争を引き起こす資源をめぐる衝突【気候変動と格差3】”. BUSINESS INSIDER JAPAN. 2023年8月7日閲覧。

- ^ a b c “"ココが知りたい温暖化"”. "国立環境研究所". 2016年5月1日閲覧。

- ^ a b “"Physical Climate Processes and Feedbacks"”. "ICPP,Working Group I". 2016年5月1日閲覧。

- ^ ますます薄くなってきた北極海の海氷、JAXA 地球観測研究センター(EORC)、2008年4月30日

- ^ NHKスペシャル 北極大変動

- ^ 日経エコロミー、2008年05月08日の記事

- ^ AR4 WG2 Chapter15,P.662

- ^ “トンガ噴火は日本に「令和の米騒動」引き起こすか? 米教授が指摘する“圧倒的に少ない”物質とは”. AERA.com (2022年1月20日). 2022年1月24日閲覧。

- ^ QBO:quasi-biennial oscillation en:Quasi-biennial_oscillation

- ^ [1]

- ^ E.V.|Ivanov et. al., QUASI-BIENNIAL OSCILLATIONS OF THE SOLAR MAGNETIC FIELDS[2]

- ^ Astronomy Reports, Vol.45, No.12, 2001, 1012.[3]

- ^ GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL.32, L22703, 2005[4]

- ^ K. LABITZKE,Meteor. Z., 2005[5]

- ^ GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL.32, L23817, 2005[6]

- ^ GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL.28, NO.1, 25, 2001[7]

- ^ Nature, 2000, 405(6788)775[8]

- ^ Science, 2002, 298, no.5596, 1179[9]

- ^ Journal of Marine Research, 64, 797, 2006[10]

- ^ “環境:火山噴火による二酸化炭素排出が三畳紀末期の地球温暖化の一因となった”. Nature Japan (2020年4月8日). 2022年1月24日閲覧。

- ^ “国連気候行動サミットで取り上げられなかった畜産物の話”. サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan. 2021年10月5日閲覧。

参考文献

編集この節の加筆が望まれています。 |

関連項目

編集外部リンク

編集- 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)サイクル - 環境省

- IPCC第6次評価報告書(AR6) - 気象庁

- 気候変動と適応 - ecosci.jp(生活環境化学の部屋)