レクセドの層

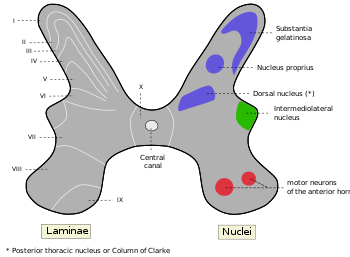

レクセドの層( - そう、Rexed laminae)は、脊髄灰白質の分類のひとつ。灰白質を10層に分類する方法で、1950年代初頭にネコの脊髄の研究を行ったスウェーデンの神経解剖学者ブロール・レクセドによって提唱された[1][2]。

ブロードマンの脳地図と同様に、位置ではなく分布する神経細胞体の構造の違いによって定義されているが、分布の様子もうまくまとまっている。

各層の特徴 編集

- 第I - VI層

- 脊髄後角にあたる。

- 第I層:後角のもっとも背側、辺縁に位置する層。後側辺縁核とも呼ばれる。神経細胞体はまばらで、ワルダイエルの辺縁細胞と呼ばれる細胞が分布する。末梢の侵害受容器(痛覚の受容体)からの刺激を伝える軸索(主にAδ線維とC線維)[3][4]がこの層の細胞に投射している。またリサウエル路はここを通っており、この軸索もこの層に投射する。痛覚を伝える脊髄視床路の通過経路のひとつである。

- 第II・III層:第I層の前方に位置する。第II層は小細胞の細胞体が密集しており、他の部分から明瞭に区別でき、ローランドの膠様質とも呼ばれる。第III層は第II層ほど密集していないが、細胞の形態は似ている。第I層が有髄の一次ニューロンからの投射を受けるのと異なり、第II層には侵害受容器、温度受容器、機械受容器(触覚などの圧情報を感知する)からの無髄線維が投射している[5]。

- 第IV層:ニッスル小体を豊富に含む大きな細胞体が分布する[1]。第I層、第V層とともに脊髄視床路を形成している[6][7][8]。第III層と第IV層は後角固有核(固有感覚核)と呼ばれる場所に相当する。

- 第V・VI層:ともに内側、外側にさらに分けられる。第V層の外側は網様核とも呼ばれ、頸髄で発達している。第VI層は第四胸髄から第二腰髄までの髄節には見られない。ただしヒトでは、第V層と第VI層はほとんど細胞学的に変わらないため、第V - VI層と一括して扱われることもある。上述のように第V層は脊髄視床路を形成する[6][7][8]。頸膨大の第VI層は中央基底核と呼ばれる。第VI層には脊髄小脳路の二次ニューロンの神経細胞体がある。

- 第VII - IX層

- 脊髄前角、側角(および後角の一部)にあたる。

- 第VII層:後角との境界から前方に広がる広い部分に分布し、中間灰白質とも呼ばれる。特に頸膨大と腰膨大では前角の尖端まで分布し、その中に第VIII層と第IX層が島状に浮かぶかたちになる。逆に胸髄と仙髄では第VIII層が大きく、第VII層は前角の基部だけに分布する。この層では中間内側核、中間外側核、クラークの背核、オヌフ核が目立つ。中間内側核には内臓求心性神経の投射を受けて、内臓遠心性神経(自律神経)との間の介在ニューロンとしての役割があると考えられている[9]。中間外側核は胸髄のみにあり、側角に分布している。ここに交感神経節前ニューロンの神経細胞体がある。クラークの背核は第八頸髄から第一腰髄までの第VII層内側寄りにある円形の目立つ核で、背側脊髄小脳路の二次ニューロンの神経細胞体がある。背核がある場所は、層分類としては第VII層とされるが、前角ではなく後角基部である。オヌフ核は第二から第四仙髄にあり、分布の場所も細胞の形も胸髄の中間外側核に似ているが、こちらは副交感神経の節前ニューロンの神経細胞体である。

- 第VIII層:頸膨大と腰膨大では前角の内側にわずかに分布するだけだが、それ以外の髄節では前角の前方に大きく広がっている。前庭脊髄路、内側縦束、橋網様体脊髄路、視蓋脊髄路といった下行路の一次ニューロンがここに投射している。

- 第IX層:体性運動ニューロンの細胞体からなる。胸髄では前角の腹内側にあるに過ぎないが、頸膨大と腰膨大では細胞数も多く大きな範囲を占める。大きな細胞体をもつ細胞と小さなそれのものがある。大きな細胞体の神経ははα運動ニューロンと呼ばれる。α運動ニューロンは皮質脊髄路の二次ニューロンで、前角の外側にあるものほど遠位の筋を、内側のものは近位の筋を支配している。また屈筋を支配する細胞は前角の背側に、伸筋を支配するものは腹側に存在する。小さな方はγ運動ニューロンであり、α運動ニューロンの間に散在している。γ運動ニューロンは筋紡錘の収縮を支配しており、筋緊張の維持に関わる。それ以外にも多くの介在ニューロンが存在しているが、有名なものにレンショウ細胞がある。1940年代初頭にバージー・レンショウ (Birdsey Renshaw) が発見し、α運動ニューロンの側副線維からの投射を受け、隣接する他の運動ニューロンに抑制的に働くという負のフィードバックの機能を持つ。この現象は反回抑制と呼ばれる[10]。

- 第X層

- 中心管周囲の灰白質。

脚注 編集

- ^ a b Rexed B (1952). “The cytoarchitectonic organization of the spinal cord in the cat.”. J Comp Neurol 96 (3): 414-95. PMID 14946260.

- ^ Rexed B (1954). “A cytoarchitectonic atlas of the spinal cord in the cat.”. J Comp Neurol 100 (2): 297-379. PMID 13163236.

- ^ Cervero, F; Iggo, A (1980), “The substantia gelatinosa of the spinal cord. A citical review”, Brain 103: 711-772, PMID 7437888

- ^ Lynn, B; Hunt, SP (1984), “Afferent C-fibers: physiological and biochemical correlations”, Trends Neurosci 7: 186-188, PMID

- ^ Light AR, Trevino DL, Perl ER. Morphological features of functionally defined neurons in the marginal zone and substantia gelatinosa of the spinal dorsal horn. J Comp Neurol 1979;186:151-172. PMID 447881

- ^ a b Albe-Fessard, D; Levante, A; Lamour, Y (1974), “Origin of spinothalamic tract in monkeys.”, Brain Res 65: 503-509, PMID 4414950

- ^ a b Trevino, DL; Carstens, E (1975), “Confirmation of the location of spinothalamic neurons in the cat and monkey by the retrograde transport of horseradish peroxidase”, Brain Res 98: 177-182, PMID 809119

- ^ a b Trevino, DL; Coulter, JD; Willis, WD (1973), “Location of cells of origin of spinothalamic tract in lumbar enlargement of the monkey”, J Neurophysiol 36: 750-761, PMID 4197341

- ^ Petras, JM; Cummings, JF (1972), “Autonomic neurons in the spinal cord of the Rhesus monkey: a correlation of the findings of cytoarchitectonics and sympathectomy with fiber degeneration following dorsal rhizotomy”, J Comp Neurol 146: 189-218, PMID 4627467

- ^ Pompeiano, O. (1984), “Recurrent inhibition”, in Davidoff, RA, Handbook of the spinal cord. Ch. 11, New York: M. Dekker, pp. 461-557, ISBN 0824770919

参考文献 編集

- Parent, André, Carpenter's human neuroanatomy, 9th ed. Media: Williams & Wilkins, 1996, pp.338-345. ISBN 0683067524

外部リンク 編集

- Overview ウェストインディーズ大学のサイト

- Overview ニュージャージー医科歯科大学のサイト