タイマー

タイマー(英: timer)は、「時間を測る」という意味を持つ動詞timeを動作主名詞化した英単語で、以下のような意味を持つ。

- 経過時間を知らせる仕組みや装置[1]。この意味については、漢字表現では「計時機」や「計時器」とも言うことがある。

- あらかじめ設定した時刻に何らかの動作を行う装置[1]。定期的に電源をオン・オフするもの。その意味で目覚まし時計なども含められることがある。

概説

編集単体のカウントダウン式のタイマーだけでなく、家電機器に組み込まれた「予約動作機能」もタイマーである。多機能時計の場合、経過時間測定機能だけでなく、目覚まし機能や、正時ごとの時報音もタイマーに分類されうる。

なおベルやブザーなどの音で知らせるものだけでなく、音がしない砂時計もタイマーである。

単体のキッチンタイマー(en:Egg timer)などは50年ほど前[いつ?]までは、ゼンマイ式でベル(鈴)を鳴らして知らせる機械式のアナログ装置ばかりだったが、その後、電池とエレクトロニクス技術を使いブザーや発光で知らせるものが一般的となり、また小型のモノクロ液晶ディスプレイでデジタル表示され、ボタン電池で動きアラームが鳴るものが登場した。品質や耐久性を問わなければ、ワンコインショップ(100円ショップ、百均)でも入手できるようになっている[2][3]。

汎用コンピュータでは、さまざまなレベル(階層)においてタイマー機能が組み込まれていて、それにより多種多様、きめ細かな動作を実現している。たとえばマザーボードやBIOSといったハードウェア・ファームウェアレベルだけでなく、オペレーティングシステム (OS) やプログラミング言語の標準ライブラリ、アプリケーションフレームワークやアプリケーションソフトウェアといったソフトウェアレベルでもタイマーが実装・利用される。タイマーの精度および分解能は実装形態に依存する。スマートフォンなどのOSにも目覚まし時計・タイマー・ストップウォッチの機能を併せ持つアプリが標準搭載されていることが多い。

なお、工業分野やコンピュータ分野では、以前は古いJIS規格(JIS Z8301)の影響で長音符「ー」を省略した「タイマ」という表記が使用されることが多かった(JIS Z8301:2008まで)。その後改訂されたJIS Z8301:2019では規則が変更され、「外来語の表記は,主として“外来語の表記(平成3.6.28 内閣告示第2号)”による。」となった。この内閣告示は「原則として長音符を用いて書き表すが、慣用に応じて長音符を省くことができる」としている。そのため、技術系の分野でも「タイマー」というように「ー」をつけることが増えている。

作動方式による種別

編集- オンディレイタイマー

- 入力信号がオンし続けた場合に、セット時間が経過すると作動するタイマーの方式。

- オフディレイタイマー

- 入力信号がオンからオフに変わった場合に、セット時間が経過すると作動するタイマーの方式。

- フリッカータイマー

- 入力信号がオンの場合に、セット時間でオンとオフを繰り返すタイマー方式。

単体のタイマー

編集- キッチンタイマー

- 調理時間の目安とするためのタイマーである。設定時間が経過した後にブザーが鳴る。電子回路を用いたデジタル式の製品が普及しているが、ぜんまいばねを応用した、簡単なダイヤル操作だけで使用できるアナログ式の製品も使われている。デジタル式はカウントアップによる簡易ストップウォッチになる物が多い。また、デジタル式でリセット・ボタンのない物には、“分”設定ボタンと“秒”設定ボタンを同時押しすることによって設定時間をゼロ・リセットできるものがある。

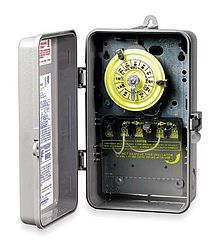

- 24時間繰り返しタイマー

- 照明や生物の飼育などのために、1日のうち決まった時間に動作を繰り返すタイマー。登場初期には時計のような文字盤の周りの爪を動かすことで時間を設定する製品が多く見られたがこれは内部に可動部分(電動時計)を持っており、半導体技術の発達に伴い可動部を持たない低原価の電子式が登場した。

- 表示盤付きタイマー

- スポーツの試合や、持ち時間が決められている口頭発表などで、遠く離れた位置でも見えるよう、大型の表示盤に残り時間などを表示するもの。スポーツの試合用のものでは、タイマー表示(試合時間表示)のほか、得点表示、サーブ権表示などができるものが多い。

機器組み込み型のタイマー

編集- カメラ

- セルフタイマー - 写真を撮影する際、カメラを操作する人も写真に映ることができるよう一定時間の後にシャッターを作動させるもの。

- シャッタースピードの制御 - シャッターを開きフィルムやセンサに光を当てる時間を指示された一定の長さに調整する仕組み。

- 録画機器、炊飯器、扇風機、エアコンなど家電製品

- 録画・炊飯・暖房など機器動作の予約設定や、電子レンジ・洗濯機などにおけるカウントダウン設定をするため、タイマー(時計)が内蔵されている。

コンピュータ内部のタイマーの例

編集- ジョブ管理システム

- 設定された日時、曜日時刻などに「ジョブ」の類(コンピュータプログラムやバッチ処理など)の起動や終了を行うソフトウェア。ジョブの動作状況の監視も行う。Microsoft Windowsでは同様のものをタスクスケジューラという。

- インターバルタイマー

- 一定間隔で何らかのシグナルをシステムに対し発生する(一般には割り込みのことが多い)機構。一般にオペレーティングシステム (OS) はリアルタイムクロックで時刻を取得した後はこのインターバルタイマーの割り込みを使って内部時刻をアップデートしていく。OSがプリエンプションの契機として使用することもあれば、OS自身のさまざまな定期処理[注釈 1]や、デバイスドライバなどにOSが提供するタイマー[注釈 2]の元として使われることもある。

- ウォッチドッグタイマー

- コンピュータシステムの正常動作を確認するための機構。OSがウォッチドッグタイマーに対して一定間隔で書き込みを行い、万が一その書き込みが規定期間内に一定回数以上行われなかったときには、システムがハングアップ(具体的にはインターバルタイマーからの割り込みがマスクされた状態で動作し続けている)と判断してシステムをリセットする。組み込みシステムなどで使われることが多い。

脚注

編集注釈

編集- ^ ページ置換アルゴリズム、デーモンの定期的処理など。

- ^ 例えば、機器の故障により処理要求がタイムアウトしたと判断するためなど。