十二指腸

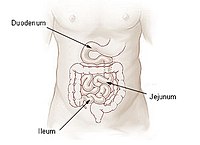

十二指腸(じゅうにしちょう、Duodenum)は、胃と小腸をつなぐ消化管である。全体の形はC字状で長さは約25 cm。大部分が後腹膜に固定されており、可動性がない。

| 十二脂腸 | |

|---|---|

| |

| |

| 英語 | Duodenum |

| 器官 | 消化器 |

| 動脈 |

下膵十二指腸動脈 後上膵十二指腸動脈 |

| 静脈 | 膵十二指腸静脈 |

| 神経 | 腹腔神経節 |

肝臓、右肝管、左肝管、総肝管、胆嚢管、総胆管、胆嚢、オッディ括約筋、ファーター膨大部、膵管、膵臓、十二指腸

十二指腸の名は、『ターヘル・アナトミア』を『解体新書』として和訳刊行された際に、新たに作られた医学用語のひとつである。最初に発見したのは紀元前300年ころのギリシア人医師ヘロフィロスで、ギリシア語で δωδεκαδάκτυλον(δώδεκα「12」+ δάκτυλος「指」)と名づけられた。これがラテン語へ翻訳借用されて duodenum digitorum(duodenum「12」+ digitorum「指の(複数属格)」=「12本の指の」)となり、英語その他の名前はここからきている。いずれにせよ、この名はこの部分の長さが指の幅の12倍ほどであることに由来する[注釈 1]。

解剖学的区分 編集

役割 編集

が、主な役割である[1]。

消化 編集

胃から送られて来た食物をさらに消化し、空腸へ送る。

十二指腸は膵臓とも繋がっており、膵臓のファーター乳頭(大十二指腸乳頭)からトリプシンやキモトリプシンなどの消化酵素を含む膵液が分泌されてタンパク質が分解された生成物であるポリペプチド(ペプトン)をジペプチドなどに分解する。また、脂肪は胆汁による乳化作用を受けて膵液リパーゼにより十二指腸部でグリセロール(グリセリン)および脂肪酸に分解される。なお、胆汁を出す調節はファーター乳頭の開口部にある平滑筋のオッディ括約筋が担っているが、このオッディ括約筋に作用する消化管ホルモンのコレシストキニンは十二指腸から分泌される。

脚注 編集

注釈 編集

出典 編集

- ^ 著者: 日本消化器内視鏡学会・消化器内視鏡技師制度審議会 『消化器内視鏡技師試験問題解説』医学図書出版(2版 平成6年8月29日) 420p

関連項目 編集

外部リンク 編集

- duodenumOnline Etymology(十二指腸の語源の解説)