河守鉱山

河守鉱山(こうもりこうざん)は、かつて京都府福知山市大江町仏生寺にあった鉱山。正式名称は日本鉱業株式会社河守鉱業所[1]。

| 河守鉱山 | |

|---|---|

1957年の河守鉱山 | |

| 所在地 | |

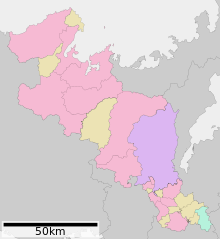

| 所在地 | 京都府加佐郡大江町(現・福知山市) |

| 国 | |

| 座標 | 座標: 北緯35度27分30.0秒 東経135度8分25.0秒 / 北緯35.458333度 東経135.140278度 |

| 生産 | |

| 産出物 | 銅鉱・クロム鉄鉱 |

| 歴史 | |

| 開山 | 1917年 |

| 閉山 | 1973年 |

| プロジェクト:地球科学/Portal:地球科学 | |

主として銅鉱とクロム鉄鉱を産出した[2]。最盛期の1963年(昭和38年)には銅鉱石など11万8000トンを産出したが[3]、鉱脈の枯渇などで産出量が減り、1969年(昭和44年)に休山、1973年(昭和48年)に閉山した[4]。

地質・鉱床

編集鉱山付近の地質は古生層に属する砂岩・粘板岩・硅岩の互層に、橄欖岩・石英閃緑岩・花崗岩が貫入している。

鉱床は古生層と橄欖岩・蛇紋岩の接触部付近の蛇紋岩中の割れ目を充填するものと、輝緑岩岩体を鉱染した鉱床からなり、東西1500m南北700mの範囲が開発された。鉱石は主に黄銅鉱と磁硫鉄鋼であった[5]。充填鉱床の主要な鉱脈は二十数本あって、それぞれ約200mの長さがあり、鉱脈の厚さは平均12cmでところによっては1m内外の部分があった。銅品位は8%から10%と良好で、15%のものも産出した[6]。坑道の最深部は500mに達した[3]。

歴史

編集1917年(大正6年)当地に発電用貯水池建設工事が行われた際、藤原吉蔵が鉱脈の露頭を発見し[注釈 1]、同年から大江山鉱山として銅鉱石の採取を始めた。鉱山は1928年(昭和3年)に日本鉱業株式会社(当時の社名は久原産業)に買収され1929年5月から本格操業を始めたが、業界の不況などで1930年(昭和5年)9月に一時休山に追い込まれた[8][9]。[注釈 2]1933年(昭和8年)11月に採掘を再開、同時にクロム鉱の採掘を始めるが、クロム鉱は埋蔵量が少なく1942年(昭和17年)に採掘を終了した[11]。

最盛期

編集1951年(昭和26年)鉱石や人員の搬出入用の第6立坑の開削を開始[6]。1952年(昭和27年)初頭には埋蔵鉱量10万トンの小規模鉱山と見積もられていたが、積極的な探鉱を行った結果、1960年(昭和35年)には埋蔵鉱量が100万トンに達した[12]。さらに朝鮮動乱による経済好転の影響を受け鉱山の業績が伸びた。

1953年(昭和28年)に生産能力月産2000トンの比重選鉱場を設置、1961年(昭和36年)には月産8000トンの重選併用全泥優先浮遊選選鉱場を新設[3]。1952年(昭和27年)に1万4000トンだった年間粗鉱産出量は、1958年(昭和33年)には5万7000トンに増え、1962年(昭和37年)には10万トンを超え、1963年には最大の11万8000トンに達した[注釈 3][6][14]。

当時の鉱山の社員数は219名、所帯数は162、鉱山周辺には社宅が建設され、売店・映画館・床屋・保育園・診療所があった[3][15]。大江町中心部からは通勤用のバスが運行され、帰りは大江町立大江中学校や京都府立大江高等学校に向かう通学バスとなった[16]。選別された鉱石は九州の佐賀関製錬所に送られた[3]。

閉山

編集1965年(昭和40年)に年間10万トンあった年間粗鉱産出量だが、既存の鉱脈を掘りつくし新たな鉱脈も発見できなかったため生産量は急激に減少し、1969年(昭和44年)鉱山の採掘作業は終了した。選鉱場では同年に採掘を再開した兵庫県の多田銀銅山の鉱石を処理する作業を続けていたが、1973年(昭和48年)多田銀銅山の操業が終わったため、選鉱場も閉山した[17][18]。鉱山の諸設備は撤去され、跡地に日本の鬼の交流博物館が設置されている。

河守会館

編集1959年(昭和34年)11月3日[19][20][21]、河守鉱山の鉱員や家族向けの娯楽施設として河守会館が建てられた[22]。河守会館は約600人を収容でき、2台の映写機が置かれて映画の上映などが行われた[22]。

1973年(昭和48年)に河守鉱山が閉山となると、建物は酒呑童子の里自然環境活用センターに転用された[22]。スポーツ合宿などにも用いられていたが、建物は老朽化が理由で2023年(令和5年)12月に解体された[22]。

跡地には芝生広場が整備されると、2024年(令和6年)5月18日には福知山市大江支所の企画で映画上映会「春の星空上映会」が開催された[23]。同年6月頃には、河守会館で用いられていた椅子の一部が京都丹後鉄道大江駅の待合室に設置された[22]。

ギャラリー

編集-

鉱山施設があった場所にある日本の鬼の交流博物館

-

河守鉱山の発見者の藤原吉蔵の業績をたたえる石碑

脚注

編集注釈

編集出典

編集- ^ 「河守鉱山の経営合理化について」『鉱山』第14巻第3号、1961年3月、22頁。

- ^ 『大江町誌 通史編 上巻』大江町、1983年、36頁。

- ^ a b c d e 『大江町誌 通史編 上巻』大江町、1983年、39頁。

- ^ 「最盛期には年間12万トン 銅鉱石を中心に産出」『両丹日日新聞』、2007年7月19日、5面。

- ^ 『日本鉱業株式会社五十年史』日本鉱業株式会社五十年史編集委員会、1957年、633頁。

- ^ a b c 『大江町誌 通史編 上巻』大江町、1983年、42頁。

- ^ 『大江町誌 通史編 上巻』大江町、1983年、38頁。

- ^ 『大江町誌 通史編 上巻』大江町、1983年、41頁。

- ^ 『日本鉱業株式会社五十年史』日本鉱業株式会社五十年史編集委員会、1957年、632頁。

- ^ 『大江町誌 通史編 上巻』大江町、1983年、654-655頁。

- ^ 『大江町誌 通史編 上巻』大江町、1983年、43頁。

- ^ 「河守鉱山の経営合理化について」『鉱山』第14巻第3号、1961年3月、11頁。

- ^ 『日本鉱業株式会社社史 1956-1985 創業八十周年記念』日本鉱業株式会社総務部、1989年、434頁。

- ^ 「河守鉱山の経営合理化について」『鉱山』第14巻第3号、1961年3月、14頁。

- ^ 「最盛期には年間12万トン 銅鉱石を中心に産出」『両丹日日新聞』、2007年7月19日、1面。

- ^ “仕事は死と隣り合わせ 『河守鉱山』元従業員の家族が日常を語る”. 両丹日日新聞. (2022年11月16日) 2024年6月19日閲覧。

- ^ 『日本鉱業株式会社社史 1956-1985 創業八十周年記念』日本鉱業株式会社総務部、1989年、428頁。

- ^ 『大江町誌 通史編 上巻』大江町、1983年、39-40頁。

- ^ 『大江町発足40周年記念誌』大江町役場、1991年

- ^ 『大江町発足50周年記念誌』大江町役場、2001年

- ^ 大江町総務企画課『大江伝 新市移行記念誌』大江町、2005年、p.39

- ^ a b c d e 「大江駅に昔の映画館の椅子 レトロな雰囲気ぴったり」『両丹日日新聞』、2024年6月4日。

- ^ 「星空と芝、今夜は映画館 『河守会館』跡 福知山」『毎日新聞』、2024年5月21日。

参考文献

編集- 『大江町誌 通史編 上巻』大江町、1983年。

- 「河守鉱山の経営合理化について」『鉱山』第14巻第3号、1961年3月、11–22頁。

- 『日本鉱業株式会社五十年史』日本鉱業株式会社五十年史編集委員会、1957年。

- 『日本鉱業株式会社社史 1956-1985 創業八十周年記念』日本鉱業株式会社総務部、1989年。