漢城府

李氏朝鮮の首都

(漢城から転送)

漢城府(かんじょうふ、ハンソンブ)は、李氏朝鮮の首都であり、統治していた機関の名前。以前の漢陽府、後の京城府、現在の韓国・ソウル特別市。

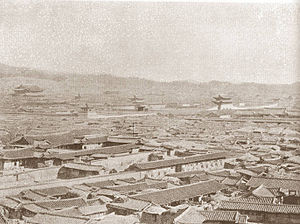

1894年の漢城府 | |

| 位置 | |

|---|---|

| 各種表記 | |

| ハングル: | 한성부 |

| 漢字: | 漢城府 |

| 日本語読み仮名: | かんじょうふ |

| 片仮名転写: | ハンソンブ |

| ローマ字転写 (MR): | Hanseongbu |

| 統計 | |

| 行政 | |

| 国: |

|

概要

編集1394年11月26日(旧暦10月)、李氏朝鮮の太祖李成桂により開京(開城)から漢陽へと遷都され、1395年(太祖4年)6月6日に漢陽府を改め漢城府とした。遷都時に宮殿や官庁が建てられた地域の住人は見州に移し、楊州郡とした。15世紀初めの人口は10万人程度。

太祖は漢陽の防衛のために北岳山と駱山・南山、仁旺山を結ぶ約17kmの城壁を建てた。1395年には漢城の範囲を「宮城」の「城底」とし、それが李朝時代の500年間使用された。宮城内はすべてが国有地であり、宮殿、官庁、道路、下水道、市場などの場所が決められていた。また、城外の範囲として城底の城壁から四方10里を指すが、北は北漢山、南は漢江、露渡、東は楊州松溪院・大峴[1]・中浪浦、西は楊花渡・高陽徳水院[2]、沙川に沿って蘭芝島付近とされた。

2005年頃まで中国語圏におけるソウルの漢字表記として「漢城」が用いられていた。

歴史

編集行政区画

編集五部

編集都城には、東西南北中部の五部と、その下に坊・契・洞が置かれた。『大東地誌』による各部の坊名は以下の通り。

- 東部 12坊:燕喜坊・崇教坊・泉達坊・彰善坊・建徳坊・徳成坊・瑞雲坊・蓮花坊・崇信坊・仁昌坊・観徳坊・興盛坊

- 南部 14坊:広通坊・会賢坊・明礼坊・太平坊・薫陶坊・誠明坊・楽善坊・貞心坊・明哲坊・誠身坊・礼成坊・屯之坊・豆毛坊・漢江坊

- 西部 10坊:仁達坊・積善坊・余慶坊・皇華坊・養生坊・盤石坊・神化坊・盤松坊・龍山坊・西江坊

- 北部 10坊:広化坊・陽徳坊・嘉会坊・安国坊・観光坊・鎭長坊・順化坊・明通坊・俊秀坊・義通坊

- 中部 8坊:貞善坊・慶幸坊・寬仁坊・寿進坊・澄清坊・長通坊・瑞麟坊・堅平坊

二十三府制による行政区画

編集→詳細は「二十三府制」を参照

ギャラリー

編集-

1894年の漢城

-

1903年の漢城

-

1901年の北村仁寺洞

-

首善全図(1840年)

-

1894年

-

1905年