高桐院

京都府京都市北区紫野にある臨済宗大徳寺派の寺院

高桐院(こうとういん)は、京都市北区紫野大徳寺町にある臨済宗大徳寺派の寺院。大本山大徳寺の塔頭。本尊は釈迦如来。

| 高桐院 | |

|---|---|

参道 | |

| 所在地 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町73-1 |

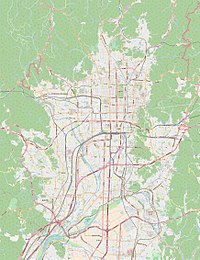

| 位置 | 北緯35度2分35.38秒 東経135度44分35.52秒 / 北緯35.0431611度 東経135.7432000度座標: 北緯35度2分35.38秒 東経135度44分35.52秒 / 北緯35.0431611度 東経135.7432000度 |

| 宗派 | 臨済宗大徳寺派 |

| 寺格 | 大徳寺塔頭 |

| 本尊 | 釈迦如来 |

| 創建年 | 慶長7年(1602年) |

| 開山 | 玉甫紹琮(ぎょくほじょうそう) |

| 開基 | 細川忠興 |

| 文化財 |

絹本墨画山水図 2幅 附:絹本墨画楊柳観音像(国宝) 絹本着色牡丹図 2幅、絹本着色稲葉良籌像(重要文化財) |

| 法人番号 | 9130005001220 |

歴史 編集

戦国時代に智将として名を馳せ、茶人としては利休七哲の1人として知られる細川忠興(三斎)が、父・細川藤孝(幽斎)のために慶長7年(1602年)に創建した寺院で、玉甫紹琮を開山とする。玉甫紹琮は幽斎の弟で、三斎のおじにあたる。創建については慶長6年(1601年)ともいうが、創建に際して春屋宗園が与えた偈(げ)に「寅十月十七日」とあり、干支の関係から慶長7年の創建とみられる[1]。

正保2年(1645年)に83歳で没した忠興は、遺言によりその遺歯が高桐院に埋葬された。以後当院は細川家の菩提寺として庇護される。

境内 編集

- 本堂(客殿) - 大正時代に侯爵細川護立により再建。長谷川等伯が描いたとされる襖絵があったが、明治時代の廃仏毀釈で失われてしまった。

- 本堂南庭「楓の庭」 - 簡素ながら趣のある庭で、一面の苔地の中に数株の楓のみ植わっている。庭中央に鎌倉時代の石灯籠が据えられている。

- 茶室「鳳来」 - 裏千家第13代圓能斎好みの茶室で、前庭に置かれている蹲踞(つくばい)は朝鮮出兵の際に加藤清正が持ち帰り、細川忠興(三斎)に贈ったものと伝わる。扁額「鳳来」は細川護立の筆。

- 書院「意北軒(いほくけん)」 - 千利休が自害した後、その邸宅の書院を忠興が貰い受けて移築したものといわれる[2]。襖には狩野永眞の山水画が描かれている。

- 玄関

- 茶室「松向軒(しょうこうけん)」 - 書院の西北にある利休の茶を忠実に継承したといわれる忠興好みの茶室で、豊臣秀吉が催した北野大茶湯の際に影向(ようごう)の松のそばに忠興が造った茶室「松向庵」を寛永5年(1628年)に移築したものといわれる。松向庵の名はこの「影向の松」に由来すると考えられるが、後に忠興の法名である松向寺殿三斎宗立の由来ともなっている。二畳台目、床(とこ)は下座床、炉は台目切とする。部材は大部分が新しいものに代わっており、忠興の時分の形式がどれだけ残されているかは不明である[3]。なお北野天満宮のゆかりの場所近くには松向軒の写しの茶室がある。

- 庫裏

- 細川忠興・細川ガラシャの墓 - 本堂西側庭園奥には忠興とガラシャ夫人の墓塔となっている春日灯籠がある。忠興が生前こよなく愛し、自ら墓標に指定したといわれる。この鎌倉時代の石燈籠は利休愛蔵のものといい、秀吉に所望されたが蕨手に傷があることを理由に断ったものと伝える。後に忠興の所有となったが、忠興は「完璧すぎる」との理由からさらに笠の後ろ部分を大きく欠けとったという。数寄者(「お茶人」)のふるまいについての批判的な一例としてしばしば取り上げられる伝説である。墓には忠興の歯が埋められている。

- 細川家歴代当主の墓

- 細川忠隆(長岡休無)の墓 - 忠興とガラシャの嫡男。廃嫡された。

- 塙団右衛門の墓

- 出雲阿国の墓

- 名古屋山三郎の墓

- 清巌宗渭の墓 - 臨済宗の僧。裏千家の茶室「今日庵」の名付け親。

- 興津弥五右衛門 - 忠興の家臣。忠興の三回忌の際に殉死した。森鷗外の著作「興津弥五右衛門の遺書」で有名。

- 中門

- 唐門

- 山門

文化財 編集

国宝 編集

- 絹本墨画山水図 2幅 附:絹本墨画楊柳観音像 - 高桐院の開創以来伝わる2幅の山水画で、南宋の宮廷画院の画家であった李唐(りとう)の作品である。2幅のうち1幅に描かれた樹木の部分に「李唐画」の隠し落款(サイン)があることが確認されている。元は中央に楊柳観音像(国宝の「附」として指定)、左右に山水図を配した三幅対(さんぷくつい)とされていたもので、3幅とも唐の呉道玄(呉道子)の作といわれていた[4]。

重要文化財 編集

京都市指定有形文化財 編集

その他の文化財 編集

アクセス 編集

脚注 編集

参考文献 編集

- 『日本歴史地名大系 京都市の地名』、平凡社、1979

- 『週刊朝日百科 日本の国宝』19号、朝日新聞社、1997

- 中村昌生『茶室百選』、淡交社、1982

- 寺前浄因監修『京の禅寺をたずねる』、淡交社、2000