魔の山

『魔の山』(まのやま、ドイツ語: Der Zauberberg, 発音: [deːɐ̯ ˈt͡saʊ̯bɐˌbɛʁk] (![]() 音声ファイル))は、1924年11月に出版されたトーマス・マンの長編教養小説。20世紀ドイツ文学において最も影響力のある作品の一つとして広く認められている。

マンは1912年に『魔の山』の執筆を開始した。それは、彼が出版の準備をしていた中編小説『ヴェニスに死す』のいくつかの側面をコミカルに再検討する、はるかに短い物語として書き始められた。新しい作品は、肺の病気に苦しんでいた彼の妻カタリーナが、スイスのダボスにあるフリードリヒ・イェセン博士の森のサナトリウムで数か月間、療養していた時の彼の経験と印象を反映している。

音声ファイル))は、1924年11月に出版されたトーマス・マンの長編教養小説。20世紀ドイツ文学において最も影響力のある作品の一つとして広く認められている。

マンは1912年に『魔の山』の執筆を開始した。それは、彼が出版の準備をしていた中編小説『ヴェニスに死す』のいくつかの側面をコミカルに再検討する、はるかに短い物語として書き始められた。新しい作品は、肺の病気に苦しんでいた彼の妻カタリーナが、スイスのダボスにあるフリードリヒ・イェセン博士の森のサナトリウムで数か月間、療養していた時の彼の経験と印象を反映している。

| 魔の山 ドイツ語: Der Zauberberg | |

|---|---|

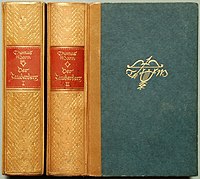

初版本(1924年) | |

| 作者 | トーマス・マン |

| 国 |

|

| 言語 | ドイツ語 |

| ジャンル | 長編小説 |

| 刊本情報 | |

| 出版元 | S. Fischer Verlag |

| 出版年月日 | 1924年 |

| 日本語訳 | |

| 訳者 | 竹田敏行、関泰祐、望月市恵 |

1912年5月と6月に、マンは妻を見舞い、この国際的な施設の医師と患者のチームと知己を得た。マンによれば、後に彼の小説の英訳版に添付されたあとがきの中で、このダボス滞在は彼の最初の章(「到着」)に影響を与えている。

第一次世界大戦の勃発により、この本の執筆は中断された。野蛮な紛争とその余波により、著者はヨーロッパのブルジョア社会の主要な再吟味に手を付けた。彼は、文明化された人類の多くが示す破壊力の源を探究した。彼は、人生、健康、病気、セクシュアリティ、および死亡率に対する個人的な態度に関連する、より一般的な質問についても考えるようになった。

彼の政治的スタンスもこの時期に変化し、ヴァイマル共和政への反対からそれを支持する側に回った[1]。このことを考えると、マンは1924年に完成する前に、戦前のテキストを根本的に改訂し、拡張する必要があると感じるようになった。『魔の山』は、最終的にベルリンのS. Fischer Verlagから全2巻で出版された。

マンの広大な構図は博識で、繊細で、野心的であるが、何よりも曖昧模糊としている。最初の出版以来、小説は、さまざまな批判的評価を受けてきた。たとえば、この本は、綿密なリアリズムとより深い象徴的なトーンを融合させている。この複雑さを考えると、それぞれの読者は、物語における出来事のパターンの重要性を解釈する義務があるが、著者の皮肉(アイロニー)によって、この作業はより困難になっている。マンは彼の本がとらえどころのないものであることをよく承知していたが、テキストへのアプローチについてほとんど手がかりを提供していない。彼は後になってそれをいくつかの主題で構成された交響曲に比較してみせた。『魔の山』の出版から25年後に書かれた、それがどのようにして執筆されたかという解釈の問題についての遊び心のある解説で、この本を理解したいと思う人は、それをぜひ2回読んでほしいと勧めている[2]。

あらすじ 編集

物語は、第一次世界大戦から遡ること10年間に始まる。物語の主人公は、ハンブルクの商家の一人っ子、ハンス・カストルプである。両親が早くに亡くなった後、カストルプは祖父に育てられ、その後、ジェイムズ・ティーナッペルという母方のおじに育てられた。カストルプは20代前半で、故郷のハンブルクで造船の仕事に就こうとしている。仕事を始める前に、彼はスイス・アルプスの高地にあるダボスの国際サナトリウム「ベルク・ホーフ」で療養をしている結核のいとこ、ヨーアヒム・ツィームセンを訪ねる旅に出る。

冒頭の章で、カストルプは慣れ親しんだ生活と義務を離れ、高貴な山の空気と療養所の内省的な小さな世界を訪れる。その彼が後にしてきた世界を、ここでは「平地」と呼んでいることを後から学ぶ。

予定の三週間も終わる頃、療養所からのカストルプの出発は、彼自身の健康状態の悪化によって繰り返し日延べになる。最初は微熱を伴う軽度の気管支感染症のように見えるが、療養所の主治医兼所長であるホーフラート[注 1]・ベーレンスは、結核の症状であると診断した。石灰化した古い病巣の他に新しい浸潤箇所があるといわれ、レントゲン撮影の結果もそれと一致する。今やカストルプは、健康が回復するまでサナトリウムに、ゲストとしてではなく患者として滞在するようにベーレンスに説得される。

長期滞在中、「魔の山」の住人になったカストルプは戦前のヨーロッパの小宇宙を代表するさまざまな人物に出会う。これらの中には、カストルプの師匠を自称するロドヴィコ・セテムブリーニがいる。西欧の文明文化の代表として、死と病気を敵視し、徹底的な合理主義・進歩主義を信奉するイタリア人ヒューマニストで、百科全書学者で、「魔の山」の空気が青年に悪影響を及ぼすことを危惧し、早急に下界に戻ることを忠告する。しかし、もともとが死に関心があり、暗い死のイメージと隣合わせのようなスラブ系のニヒリズムを内にたたえたようなショーシャ夫人に魅了されているカストルプは、「魔の山」から脱出する気持ちはない。さらに全体主義を支持するユダヤ人のイエズス会士レオ・ナフタ。彼は、セテムブリーニと反対にヒューマニティの理想を冷ややかに笑い飛ばし、病気をたたえ、テロを肯定し、共産主義的な神の到来を説く。両者の間では、常に大論争が展開される。従兄のヨアヒムは一向に病状が改善しないので、制止も聞かず山を降りて、軍務につく。カストルプは、下山の許可は出たものの熱が下がらないからと理由をつけて山にとどまる。帰ることを忘れたカストルプを叔父ティーナッペルが迎えに来るが、完全に「魔の山」の人になってしまったカストルプの毒気に当たりそうになって、叔父は早々に逃げ帰る。従兄のヨーアヒムは、案の定、病状を悪化させてサナトリウムに戻ってきて、喉頭結核を併発して4か月あまりで亡くなる。

カストルプは最終的にサナトリウムに7年間滞在する。小説の終結部では戦争が始まり、カストルプは軍隊に志願する。戦場での彼の死が暗示される。

文学的意味と批評 編集

『魔の山』は、「教育の小説」または「人間形成小説」であるヨーロッパの教養小説の古典的な例として、またこのジャンルの狡猾なパロディとしても読むことができる。

この小説には、このタイプのフィクションの多くの形式的な要素が存在する。典型的な教養小説の主人公のように、未熟なカストルプは家を出て、芸術、文化、政治、人間の弱さ、愛について学んでいく。また、この広大な小説には、時間、音楽、ナショナリズム、社会学的問題、自然界の変化の経験に関する広範な考察が埋め込まれている。カストルプが魔の山の希薄な空気の中に滞在することで、戦前のヨーロッパ文明とその不平不満のパノラマが彼の前に現れてくる。

マンは、深刻な病気の主観的な経験と、医療機関への入院の段階的なプロセスについて記述する。彼はまた、ジークムント・フロイトの精神分析が顕著なタイプの治療法になりつつあった時代に、人間の精神に内在する不合理な力についても言及する。これらのテーマは、小説がカバーする期間にわたるカストルプの性格の発展に関連していく。英語で書かれ、1953年1月に『The Atlantic』に掲載された作品についての議論の中で、マンは次のように述べている。「(ハンスが)理解するようになることは、人は病や死の深い経験を通して、より高い健全さや健康に到達するということだ…」

マンは、フリードリヒ・ニーチェの現代人類に関する懐疑的な洞察に負っていることを認め、登場人物間の会話を作成する際にこれらの洞察からことばを取ってきている。本全体を通して、著者はセテムブリーニ、ナフタ、および医療スタッフの間での議論を利用して、啓蒙時代への対応に関する幅広い競合するイデオロギーを若いカストルプに紹介している。しかし、古典的な教養小説は、カストルプが社会の成熟した一員となり、彼自身の世界観とより優れた自己知識を持っていることで結論を下すのに対し、『魔の山』は、カストルプが何百万人のうちの1人である匿名の徴集兵になり、第一次世界大戦の戦場で攻撃を受けることで終わりを告げる。

主要なテーマ群 編集

『ヴェニスに死す』とのつながり 編集

マンは当初、1912年に完成した『ヴェニスに死す』の続編であるユーモラスで皮肉な風刺的(そして色ごとめいた)中編小説(novella)として『魔の山』を計画したと書いている。作品を満たしている雰囲気は、スイスのサナトリウムに妻を見舞っているときに、マンが遭遇した「死と娯楽の混濁としたもの」から取ってこられた。彼は、自分が『ベニスに死す』で探究しようとした死の魅惑と秩序に捧げられた人生に対する恍惚の無秩序の勝利を滑稽な面に移すことを意図していた。

『魔の山』には、以前の小説との多くの対比と類似点が含まれている。作家としての地位を確立したグスタフ・フォン・アッシェンバッハは、正規のキャリアをスタートさせたばかりの若い無骨なエンジニアと対になっている。ポーランドの美しい少年タッジオのエロティックな魅力は、アジア系のたるんだ(アジア系のだらしない)ロシアのショーシャ夫人に似ている。設定は、地理的にも象徴的にも変更されている。イタリアの海岸地帯の低地は、健康をもたらす特性で有名な高山の保養地とは対照的である。

病気と死 編集

ベルクホーフの患者たちは、ある種の結核に苦しんでおり、それが彼らの日常生活、思考、および「片肺クラブ」の会話を支配している。この病気は、悲惨な臨終の聖餐(Viaticum)の場面で死への恐怖が高まっているカトリックの少女バーバラ・フジュスや、古代の英雄のようにこの世界を去るいとこのジームセンなど、多くの患者にとって死を以って終わりを告げる。

セテムブリーニとナフタの対話は、生と死を形而上学的な観点から考察している。死に至る病気による死亡に加えて、2人の登場人物が自殺し、最終的にカストルプは第一次世界大戦に出征し、戦場で殺されることを暗示する。

上記へのコメントで、マンは次のように書いている。

カストルプが理解するために学んだことは、すべてのより高い健康は病気と死を通ってしか到達できないということである。……ハンス・カストルプがかつてショーシャ夫人に言ったように、人生には2つの道がある。1つはありきたりな、直接的で、かつ勇敢な道。もう1つは、死を通っていく悪い道であり、それは天才の道である。この病気と死の概念は、知識、健康、そして人生への必要な通路として、魔法の山をイニシエーションの小説にしている。

時間 編集

生と死のテーマに密接に関連しているのは、時間の主観的な性質であり、本全体で繰り返される主題である。ここでは、アンリ・ベルクソンの影響が明らかである。

したがって、「海辺の散歩」と題された第7章は、ナレーターが修辞的に尋ねることで始まる。提起された質問に対するマンの著者の(そして皮肉な)応答は、「それは確かにばかげた仕事になるだろう。流れるように、時の流れとして、次々と…」『魔の山』は、本質的に、経験のテンポに関する著者の瞑想を具現化している。物語は時系列に並べられているが、小説全体で加速しているため、最初の5つの章(本文の前半)は、サナトリウムでのカストルプの7年間の最初の1年ことを非常に叙述している。残りの6年間は、単調でありふれた生活が特徴で、最後の2つの章で説明されていく。この非対称性は、カストルプ自身の時間の経過に対する歪んだ認識に対応している。

この構造は、主人公の考えを反映している。本全体を通して、彼らは時間の哲学について議論し、「単調さと空虚さが時間の通過を妨げる一方で、興味と目新しさが時間の内容を払拭または短縮する」かどうかを議論する。登場人物はまた、物語の長さとそれが説明する出来事の長さとの対応について、物語と時間の問題についても考えいく。

マンはまた、時間と空間の経験の間の相互関係についても思いを巡らす。人が一定の空間で動かずじっとしていると時間の流れが遅く感じる。小説のこの側面は、マルティン・ハイデッガーの著作とアルベルト・アインシュタインの相対性理論に具現化された現代の哲学的および科学的議論を反映しており、空間と時間は不可分になっている。本質的に、「平地」に対するカストルプの微妙に変化した視点は、時間の動きに対応している。

魔法と山々 編集

タイトルでの「山」への言及は、多くの層で再び現れてくる。ベルクホーフ・サナトリウムは、地理的にも比喩的にも別の世界の山の上にある。この山はまた、カストルプの家、地味でビジネスライクな「平地」の対角にある。

小説の前半(第五章まで)は、サナトリウムのカーニバルの饗宴で最高潮に達し、終わりを告げる。そこでは、ワルプルギスの夜にちなんで名付けられたグロテスクなシーンで、ドイツの伝統に従って魔女と魔法使いが猥雑なお祭り騒ぎで出会うハルツのブロッケン山に舞台が転換する。これは、ゲーテの『ファウスト 第一部』にも記載されている。このイベントで、カストルプはショーシャ夫人に懇願する。彼らの微妙な会話は、ほぼ完全にフランス語で行われる。ドイツ文学のもう1つのトポス(場所)は、リヒャルト・ワーグナーのオペラ『タンホイザー』で言及されているヴェーヌスベルク(Venusberg)である。この山は「地獄の楽園」であり、欲望と放棄の場所であり、時間の流れが異なる。訪問者は時間の感覚をすべて失ってしまう。療養所に3週間滞在する予定だったカストルプは、7年間ベルクホーフを離れることはない。

一般に、ベルクホーフの住民は、神話的で遠い雰囲気の中で日々を過ごしている。地下室のX線検査室は、ギリシア神話のハデスを表している。ここでは、医務官のベーレンスが裁判官と処罰者のラダマンティスとして行動し、カストルプはオデュッセウスのようなつかの間の訪問者でしかない。ベーレンスは従兄弟たちをカストールとポラックスに対比して見せる。ステムプリーニは自分をプロメテウスになぞらえる。ショーシャ夫人は、混乱しているとはいえ、シュジフォスとタンタルスについて言及する。

小説の第2部の山場はおそらく、まだ「エピソード的」なカストルプの吹雪の夢の章である(小説では単に「雪」と呼ばれている)。主人公は突然の吹雪に巻き込まれ、死に至る眠りを始め、最初は花の咲く美しい牧草地と南の海辺の愛らしい若者たちを夢見ることになる。次に、ゲーテのファウスト第一部(「魔女の台所」、再びゲーテの「ブロックスベルクの章」)のグロテスクな出来事を彷彿とさせるシーン。そして最後に極度の残虐行為の夢で終わる。古典的な寺院の司祭である2人の魔女による子供の虐殺。マンによれば、これは自然そのものの本来の致命的な破壊力を表している。

カストルプはやがて目覚め、吹雪から脱出し、「ベルクホーフ」に戻る。しかし、彼の夢を再考して、「慈善と愛のために、人は自分の考えを死に支配させてはならない」と結論付ける。カストルプはこの言葉をすぐに忘れてしまうので、彼にとって吹雪のイベントは幕間のままに留まる。これは、マンが斜体で強調した小説の唯一の文である。

ヨーロッパの神話に基づくグリム童話への言及が頻繁に行われる。豪華な食事は、「おぜんやご飯のしたくと金貨を生む騾馬と棍棒袋から出ろ」の魔法の自立するテーブルと比較される。エンゲルハルト夫人がショーシャの夫人の名前を知りたがるのは、『ルンペルシュティルツヒェン』の女王の話とよく似ている。カストルプの名は「賢いハンス」と同じ。エンディングは明示されていなが、カストルプが戦場で死亡する可能性がある。マンは彼の運命を未決定のままにしている。

マンは、7という数字を好んで使っている。この7という数字は、魔力を持っていると信じられている。カストルプは両親がなくなった時7歳だった。彼はベルクホーフには7年間滞在する。小説の中程のワルプルギスの夜は彼が来て7か月後のことで、従兄弟2人の名字はいずれも7文字、ダイニングホールには7つのテーブルがあり、カストルプの部屋番号34の数字を足すと7になり、ヨアヒムの部屋は7の倍数になっている(28=7×4)。セテムブリーニの名前には、7(イタリア語: sette)が含まれ、ヨアヒムは70日間の7倍の滞在の後、ここを去ることを決心し、7時に死亡する。さらに、小説は7つの章から構成されている。

音楽 編集

ハンス・カストルプは心から音楽を愛していた。それは彼の朝食のポーターと同じように彼に作用し、深い鎮静効果と麻薬効果で彼を居眠りへと誘った。

皆さん、音楽には何か怪しいところがあります。私は、音楽は曖昧な、無責任な、気ままなものです。人をそういう境地に安住させてしまう誘惑力を備えているから危険でもあるのです。私は、音楽に政治的反感を抱いているのです — セテムブリーニ、第4章

マンはこの小説で音楽に中心的な役割を与えている。ベルクホーフの人々は蓄音機で演奏されたフランツ・シューベルトの『冬の旅』から「菩提樹」を聴いている。この作品は、死をめぐる哀悼と自殺への誘いに満ちている。本の最後のシーンで、第一次世界大戦中のドイツ西部戦線の普通の兵士であるカストルプは、部隊が戦闘を進めている間、独り言を口ずさんでいる。

寓話的人物たち 編集

マンは小説の主人公を使って、カストルプに彼の時代の理想やイデオロギーを紹介する。著者は、登場人物すべてが「知的な地区、原則、世界の代表者、代表者、メッセンジャー」であり、単なる放浪の寓意にならないように願っている。

カストルプ 編集

著者によると、主人公は探求する騎士であり、パーシヴァル以来の伝統にならい聖杯を探している「純粋な愚か者」(タロットカードで言う愚者〈The Fool〉)である。しかし、彼は青白くて平凡なままで、相反する影響の間で引き裂かれたドイツのブルジョアジーを代表している。すなわち、最高の人文主義的理想を持ちながら、同時に頑固な俗物主義と過激なイデオロギーを持つ傾向あるような、チグハグなそれである。いつものように、マンは主人公の名前を慎重に選んでいる。

ハンスは一般的なドイツ語の名前で、どこにでもある名前であるが、グリム童話の中の「運のいいハンス」(日本のわらしべ長者とはちょうど逆に、金塊からだんだん価値のない者にとりかえていって、最後は石すら井戸に取り落としてしまって、それを主にから解放されたとして喜ぶ)と、イエスのお気に入りの弟子で、ヨハネの黙示録(Offenbarung des Johannes)にその名を残す使徒ヨハネ(ドイツ語読みでヨハネス)にも言及している。カストルプは、マンの故郷リューベックの歴史的に著名な家系の名前であり、ルネッサンス時代に少なくとも3世代にわたって町の市長を務めた一族の姓である。「-torp」はデンマーク語で、ドイツの北海岸では珍しくない。古ノルド語由来の単語で、ドイツ語ではDorf。もとの意味は「集落から離れ、孤立した農場」といった内容である。

カストルプはまた、新約聖書の学者デニス・マクドナルドによって使徒ヤコブと使徒ヨハネのモデルとして特定された、ギリシア神話の双子のカストルとポルックスにも相通じる。ある意味では、ハンス・カストルプは若いワイマール共和国の擬人化と見なすこともできる。セテムブリーニとナフタに代表されるヒューマニズムと急進主義の両方が彼の好意を勝ち取ろうとするが、カストルプは決定することができない。彼の体温は、明確さの欠如の微妙な比喩でもある。シラーの発熱理論に従って、カストルプの体温は37.6 °C (99.7 °F)で、健康でも病気でもなく、その中間点である。さらに、カストルプの住居の外気温はバランスが取れていない。暖かすぎたり寒すぎたりし、極端な傾向がある(8月に雪が降るなど)が、決して正常ではない。クリスチャン・クラハトによれば、「ハンス・カストルプは、体温が上昇したことを経験し、彼を高揚した状態に引き上げる」[3]

トーマス・マンの政治的改宗の最も顕著な例は、「雪」の章にある。1923年6月に完成したこの章は、この小説の哲学的な核心部分であり、明らかな対比を克服し、ナフタとセテムブリーニの立場の間の妥協点を見つけようとしている。1920年に書かれた「フマニオーラ(古典学芸研究)」の章で、カストルプはベーレンスに、医学的問題についての議論の中で、生への関心は死への関心を意味すると語っている。「雪」の章では、カストルプは正反対の結論に達する。カストルプの矛盾の根拠は、その前の年に書かれ、マンが死よりも生と人間性の優位に関する彼の立場を概説している「ドイツ共和国について」の演説にも見出すことができる。カストルプは、ナフタやセテムブリーニから、死の経験は究極的には生の経験であり、人間性への新たな認識につながるという考えを学ぶことはできなかっただろうが、マンは少なくとも1922年9月以降、このメッセージを彼の小説の主要なポイントにすることを決意していた。1922年9月4日のアルトゥル・シュニッツラーへの手紙の中で、マンは「ドイツ共和国について」に言及している。その中で彼は、ドイツの中産階級を共和国と人道上の懸念に引き込むために努力していると言い、人道主義に対する彼の新たな情熱は、彼が取り組んでいる小説と密接に関連していると付け加えた. 「雪」の章のクライマックスで、カストルプのビジョンは、生命、愛、そして病気と死に対する人間の関心の勝利である。この実現は、「ドイツ共和国について」におけるマンの重要な観察に密接に対応している。まるで長引く疑念を払拭するかのように、マンはアムステルダムで1924年5月3日の『アムステルダムでのテーブルスピーチ』でその意味を完全に明確にしている。死は共和国の超保守的な反対者を表し、生は人道的未来を保証する唯一の方法である民主主義の支持者を体現している。「雪」の章は1923年の前半に書かれ、キーセンテンスのイタリック体は、おそらく本が1924年に印刷されたときにマンによってリクエストされたものとみられる。インフレと政治的混乱は、予想されただけでなく、彼らの生活に前向きな方向性、希望を与える知恵の言葉を必死に必要としていた[1]。

セテムブリーニ:ヒューマニズム 編集

セテムブリーニは、啓蒙主義、ヒューマニズム、民主主義、寛容、人権の積極的で積極的な理想を表している。彼はよくカストルプを文字通り暗闇の中に見つけ、会話の前に明かりを灯す。

彼は自分自身を、人間に火と悟りをもたらしたギリシャ神話のプロメテウスになぞらえる。彼自身のメンターであるジョズエ・カルドゥッチは、別の光をもたらす者、ルシファーに賛美歌を書いたことさえある。彼の倫理は、ブルジョアの価値観と労働に基づいている。彼は死と病気に対するカストルプの病的な魅力に対抗しようとし、病気のショーシャ夫人に対して彼に警告し、人生に対する前向きな見方を示そうとする。

彼の敵対者であるナフタは、彼を「文明の文士」(Zivilisationsliterat)と表現している。これは、コスモポリタンで非ドイツの知識人を意味している。マンはもともと、たとえば彼の兄弟であるハインリッヒ・マンに代表される自由民主主義の小説家の似顔絵としてセテムブリーニを構築した。しかし、小説が書かれている間、マン自身がワイマール共和国の率直な支持者になり、マンが深く賞賛した当時のドイツ外務大臣ヴァルター・ラーテナウの暗殺によって促進され、「作家の代弁者」(作者の声)になっていく[1]。セテムブリーニの身体的特徴は、イタリアの作曲家ルッジェーロ・レオンカヴァッロを彷彿とさせる。

ナフタ:ラディカリズム 編集

セテムブリーニの敵対者であるナフタはユダヤ人であったが、イエズス会に参加し、ヘーゲル風のマルクス主義者になった。このキャラクターは哲学者ルカーチ・ジェルジュのパロディーであり、彼は「明らかにナフタの中では自分自身を認識していない」とマンは 1949年の手紙で書いている[4]。

ここでも、マンの政治的スタンスの変化が見られる。1922年末に向けて書かれた「精神錬成」(Operationes spirituales、第6章)では、ナフタは「革命家」「社会主義者」と呼ばれているが、セテムブリーニはナフタの空想を反人道的な反動革命から発していると見ている(「Revolution des antihumanen Rückschlages」)。この章では、ナフタが擁護するテロリズムは、カストルプの目には、もはや「プロレタリアートの独裁者」だけに関連付けられているのではなく、保守的なプロイセン軍国主義とイエズス会主義とも関連付けられている。ここで、ナフタのテロリズム擁護と、プロイセンの軍国主義とイエズス会主義という2つの極度に保守的な運動との関連は、この小説にとって大きな政治的転換である。テロリズムは、これまでもっぱら共産主義革命の領域であり、反動的保守主義の道具にもなってきた。ヴァルター・ラーテナウの暗殺へのマンの側からのはっきりしたほのめかしにより , ナフタは、1819年に国務委員アウグスト・フォン・コツェブーを殺害した革命家の動機を掘り下げ、ここで危機に瀕しているのは自由への欲求だけでなく、道徳的狂信と政治的怒りでもあったと結論付けている。これがラーテナウの死に直接言及していることは、マンが初版でコツェブーの銃撃に言及しているのに対し、彼は実際には刺されていたという事実によって裏付けられている。マックス・リーガーからこの間違いを警告されたマンは、1925年 9月1日に、最初の機会に間違いを正すと返答した。マンは、将来の版のために「狙撃された」(geschossen)という単語を「刺殺された」(erstochen)に変更した。しかし、1924年の読者層にとって、ラーテナウとの関連性はこれ以上に明確にはならない[1]。

ショーシャ夫人:愛と誘惑 編集

クラウディア・ショーシャは、エロティックな誘惑、欲望、そして愛を、退廃的で病的な「アジア的なたるんだ」形で表している。彼女は、カストルプが魔法の山に長期滞在した主な理由の1つである。男性の行動への熱意を妨げるものとしての官能的な喜びの女性の約束は、キルケー神話のテーマやリヒャルト・ワーグナーのヴェーヌスベルクのニンフを模倣している。

ショーシャのネコ科的な特徴はしばしば注目され、彼女の名字はフランス語のchaud chat(hot cat)に由来し、名字には英語のclaw(かぎ爪)が含まれている。(彼女の名前はショーシャ、つまり機関銃への言及かもしれない。第一次世界大戦中にフランスとアメリカの軍隊によって重要な使用が見られたフランスの武器。ChaudChatは、フランス語のスラングでChaud(ホット)とChatte(女性器)の言葉遊びである可能性もある。)

クラウディア・ショーシャはしばらくベルクホーフを離れるが、熱帯病に苦しむ印象的な仲間メーネル・ペーペルコルンと一緒に戻って来る。

ペーペルコルン:ディオニソスの原理 編集

クラウディア・ショーシャの新しい恋人であるメーネル・ペーペルコルンは、かなり遅れてベルクホーフの風景に入ってくる。しかし、彼は確かに小説の中で最も指揮を執る人物の一人である。

彼の行動と性格は、その重要な風味とともに、明らかなぎこちなさと、これまでに述べたことを完了することができないという奇妙なことと相まって、著者の以前の中編小説の特定の人物を連想させる(たとえば、トリスタンのヘル・クレテルヤーン) 。– この人物は、一方では、彼らの活力のために賞賛され、他方では、彼らの素朴さのために非難された。全体として、この人物はディオニュソスのキャラクターのグロテスクさを表している。ギリシャの神ディオニュソスもニーチェの哲学においては重要である。彼の『悲劇の誕生』が『魔の山』のタイトルの元になっているので[5]。

ペーペルコルンは自殺で命を絶つが、これも奇妙な方法で行われる。メーネル・ペーペルコルンは、マンのライバルでもあり、影響力のある作家ゲルハルト・ハウプトマンになぞらえてつくられ、部分的にはゲーテ(ハウプトマンとしばしば比較される)の性格も盛り込まれている。

ツィームセン:義務 編集

ハンス・カストルプのいとこであるヨーアヒム・ツィームセンは、将校としての忠誠心と忠実さの理想を体現する若者として描かれている。

すでに述べたように、ベーレンスはカストルプとツィームセンのペアをギリシア神話の「カストルとポラックス」と呼んでいる。

そして、事実、2人のいとこにはある類似性が存在する。ふたりともロシア人女性(ハンス・カストルプの場合はクラウディア・ショーシャ、ヨーアヒム・ツィームセンの場合は、同じ女性の患者のマルシア)が好きだという点で、つまりその理想像において似通っている。

しかし、ベルクホーフの場面で自己主張的な人物であるハンス・カストルプと対照的に、ヨアヒム・ツィームセンは、シャイでベルクホーフのコミュニティの外側に立っている。彼は、言葉にこそしないものの、彼自身おぞましい死の漂う雰囲気と感じているものから逃走しようと試みる。

従兄弟との長い議論の後、ベーレンスから警告を受けたにもかかわらず、彼は平地に戻り、そこで一定期間の兵役の義務を果たそうとする。

しかし、しばらくの後、肺の悪化でやむなく彼はベルクホーフに帰ってくる。しかしながら、それは彼の病気の治療には遅すぎ、彼は療養所で亡くなる。彼の死は、小説の感動的な第6章の最後で、「勇敢な軍人として」((Ich sterbe) als Soldat und brav)というタイトルで表されている。これは、ゲーテの『ファウスト』からの引用である。

大衆文化において 編集

『魔の山』は、宮崎駿監督の映画『風立ちぬ』(2013年)で、ハンス・カストルプというドイツ人の登場人物によって言及されている[6]。

文学では、村上春樹の小説『ノルウェイの森』に登場し、フレデリック・トゥーテンの『新世界のタンタン』にもその登場人物が登場する。ノンフィクションのテキスト、The Death of the Banker: The Decline and Fall of the Great Financial Dynasties and the Triumph of the Small Investor (Ron Chernow 著)でも言及されている。

この小説は、ディック・ヴァン・ダイク・ショーのシーズン3、エピソード1で、「どっちがうちの赤ちゃん??」というタイトルで言及されている。病院でのペトリー家とピーター家の取り違えがあり、それぞれがお互いのものを手に入れているため、ロブは自分とローラが正しい赤ちゃんを家に連れて帰ったかどうかを判断しようとしている場面で、赤ちゃんの足跡を確認しに行き、彼の隣人は『魔の山』に保管されているという。"えっ?" とジェリーがいうと、ロブが「本だよ」と答える。ジェリーは足跡を見つけ、本のタイトル「ああ、トーマス・マン」を読み、子供の足に青いインクを塗る[7]。

2016年のサイコ・ホラー映画『キュア 〜禁断の隔離病棟〜』(原題:A Cure for Wellness)は、マンの小説に触発されたものである[8]。 2017年、ファーザー・ジョン・ミスティは、曲「So I'm Growing Old on Magic Mountain」とともにピュア・コメディを発表した。アーティストは自分の変化と、自分の死を受け入れて人生を歩む意志を強調したかったため、この曲は本とよく似ている。

映画化 編集

1982年にハンス・W・ガイセンデルファー監督により映画化されている。日本では劇場未公開だが『魔の山』の邦題でDVDが発売されている。日本では2時間半のものしか発売されていないが、ドイツなどでは5時間半(全3部)の完全版DVDも発売されている。

日本語訳 編集

トーマス・マン『魔の山』

書評 編集

脚注 編集

注釈 編集

- ^ Hofratは、文字通りの意味は宮廷顧問官で国王によりあたえられた名誉称号で、この場合は家族や親戚一同にとって多大な名誉になる。ホーフラートは、このサナトリウムの所長としての医師の称号ではない。 しかしながら、この小説では、ホーフラートをつけて呼ぶドイツの慣習としては、それが職権てきなものよりも名誉的な称号ではあることを反映している。『魔の山』の最近のWoodsの英語訳では、所長(Director)と訳している。

出典 編集

- ^ a b c d Bade 2014, pp. 37–53.

- ^ Kirwan SJ, Michael (2014年8月4日). “'The Magic Mountain' by Thomas Mann” (英語). Thinking Faith: The online journal of the Jesuits in Britain. 2019年11月4日閲覧。

- ^ Kracht, C., & Woodard, D., Five Years (Hanover: Wehrhahn Verlag, 2011), p. 18.

- ^ MacIntyre (1971, p. 60): MacIntyre, Alasdair (1971). “Chapter 8: Marxist mask and romantic face: Lukács on Thomas Mann”. In MacIntyre, Alasdair. Against the self-images of the age: Essays on ideology and philosophy (reprint of Encounter article ed.). Duckworth. pp. 60–69. ISBN 0715605763

- ^ Nietzsche, Friedrich, The Birth of Tragedy. Trans. Douglas Smith. Oxford University Press, 2008: pp. xxxii, 28, 109, 140. ISBN 978-0-19-954014-3

- ^ “The Wind Rises”. 2020年7月30日閲覧。

- ^ The Dick Van Dyke Show blu ray collection, the Complete Third Season, Disk one, Episode one.

- ^ Han, Angie (2016年12月21日). “A Cure for Wellness Director Gore Verbinski Interview” (英語). SlashFilm.com. 2022年1月13日閲覧。

- ^ 平野啓一郎 (2017年8月1日). “『魔の山』(新潮社) - 著者:トーマス・マン 翻訳:高橋 義孝 - 平野 啓一郎による書評 - 好きな書評家、読ませる書評。”. ALL REVIEWS. 2022年11月7日閲覧。

参考文献 編集

- Bade, James (2014). “The Magic Mountain of Weimar Politics: the Impact of the Assassination of Walther Rathenau on Thomas Mann's ‘Der Zauberberg.’”. Monatshefte 106 (1): 37–53.

- トーマス・マン『トニオ・クレーゲル ヴェニスに死す』高橋義孝 訳(改版)、新潮社〈新潮文庫〉、1967年9月。ISBN 978-4-1020-2201-6。(トニオ・クレーゲルはトーニオ・クレーガーとも)

- Dowden, Stephen (2002) A Companion to Thomas Mann's Magic Mountain, Camden House, ISBN 1-57113-248-1

- Harold Bloom|Bloom, Harold, ed. (1986) The Magic Mountain: Modern Critical Interpretations, Chelsea House, ISBN 0-87754-902-8

- Erich Heller|Heller, Erich (1958) The Ironic German: A Study of Thomas Mann, Boston and Toronto, Little, Brown and Co.

- Horton, David (2013). Thomas Mann in English: a study in literary translation. New directions in German studies. London: Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-4411-6798-9

- Jesi, Furio (1979), "Venusberg – Hexenberg – Zauberberg", in Materiali mitologici. Mito e antropologia nella cultura mitteleuropea, Einaudi, Torino 2001 (pp. 224–52)

- Lukács, Georg (1965) Essays on Thomas Mann, Translated by Stanley Mitchell, New York, Grosset and Dunlap

- Nehamas, Alexander (1998) The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, University of California Press

- Reed, T. J. (1974) Thomas Mann: The Uses of Tradition, Oxford University Press

- Robertson, Ritchie (2001) The Cambridge Companion to Thomas Mann (Cambridge Companions to Literature Series), Cambridge University Press

- Sontag, Susan (1978) Illness as Metaphor, Farrar, Straus and Giroux

- Travers, Martin (1992) Thomas Mann, Modern Novelists Series, Macmillan

- Weigand, Hermann J. (1971) Thomas Mann's Novel Der Zauberberg: A Study, New York, AMS Press

外部リンク 編集

- A review of the novel from a medical perspective (Retrieved via the Internet Archive.)

- A study guide for the novel (Retrieved via the Internet Archive.)

- The 'Zauberberg' in Davos still exists (The sanatorium was converted into a hotel in 1954.)