二十世紀の神話

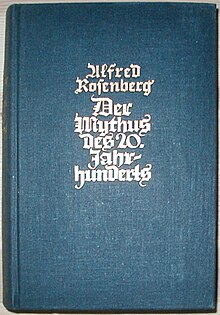

『二十世紀の神話』(にじっせいきのしんわ、ドイツ語: Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts)は、1930年に公刊された国家社会主義ドイツ労働者党の外務担当全国指導者であったアルフレート・ローゼンベルクの著書。

出版の経緯

編集序文によると、ローゼンベルクは1917年に同書の着想を得、1925年にはほぼ完成していたが、様々な障害のため1930年まで発行が遅れたという[1]。発行当時、ローゼンベルクは党機関紙「フェルキッシャー・ベオバハター」の主筆を担当しており、ナチ党の文化政策方面の責任者であった。ローゼンベルクはこの本を党員向けではなく、未だ世界観を形成していない人物を対象にしているとしている[2]。

構成

編集- 第1巻 価値の葛藤:「種族と種族魂」「愛と名誉」「神秘説と行」

- 第2巻 ゲルマン芸術の本質:「種族的な美の理想」「意志と衝動」「人格様式と事象様式」「美的意志」

- 第3巻「来たるべき国」:「神話と類型」「国家と両性」「民族と国家」「北方的ドイツ的法律」「ドイツ民族教会と学校」「新しき国家組織」「本質の統一」

内容

編集第一部では現在の世界における学問を「ゲルマン的」「ローマ的」「ユダヤ的」に大別し、教会を中心とした学問である「ローマ的学問」や金融学など擬製的価値をもてあそぶ「ユダヤ的学問」に対し、「意志の表現」を行う「ゲルマン的学問」が最も優秀であるとしている。この流れから観念論と唯物論の両者を否定している[3]。

第二部ではゲルマン的価値の体現者とされたマイスター・エックハルト論について多くが割かれており、後にこの部分のみ別途発刊されている。一部と二部ではカトリック諸国の美術・建築に対する批判が多く行われ、それに対するゲルマン美術の優位性が主張されているが、整合性のない部分も多く見られる[4]。これらの文明論にはオスヴァルト・シュペングラーの『西洋の没落』の影響が見られるが、生の形態学やゲルマン文化衰退に対する反論も掲載されている[5]。

第三部ではアーリア人種が、その道徳への感受性やエネルギッシュな権力への意志によって優れ、他の人種を指導すべき運命にあると論ずる。アーリア人とは北ヨーロッパの白人種を指す。ところが現代の芸術や社会道徳を支配しているセム系人種の悪影響が広く蔓延し、アーリア人種は堕落しつつある。アーリア=ゲルマン人種、北方人種の優越性、そしてユダヤ人に代表されるとする劣等人種との混交の危険性を説き、「人種保護と人種改良と人種衛生とは新しい時代の不可欠の要素である」としている。

「神話」という用語は、この著書では「道徳・文化・信仰のための組織」という意味で使われている。その思想の源泉はニーチェと推測できるが、このほかに、アトランティスから太陽神話から人種論、神秘から戦争論までが詰めこまれ、読みづらく退屈で衒学的な印象を与える、という評価が一般的である。

反響

編集この本は刊行以来6年のうちに50万部を売り、最終的には100万部以上売れたという。1935年のノーベル委員会が、ドイツのカール・フォン・オシエツキーに平和賞を与えたことを侮辱とみなしたアドルフ・ヒトラーは、「ドイツ芸術科学国家賞」を設け、その第1回受賞者の1人としてローゼンベルクを選んだ。

ただし、他のナチス幹部に対するローゼンベルクの影響力はほとんど無く、一般党員への影響もきわめて限定的であった。同書ではゴットホルト・エフライム・レッシングを批判しているが、国民啓蒙・宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスは、公式発表においてレッシングの「ラオコオン論」をナチ映画の理論的祖であると称揚した[6]。

ヒトラーは同書について「私はローゼンベルクの『二十世紀の神話』が、党の公式方針であるとみなされていないことを言わなければならない。この本が発行されたときから、私はこの本の性質を見抜いてそのような発言を避けてきた。まずこの本の題名が誤った印象を与える(中略)国家社会主義者は、『十九世紀の神話』は彼が反対している現代の信仰と科学であると断言するだろう。(中略)私はその本を持ってはいるが、ちらっと見ただけだ。[7]」と語っている。

またドイツ以外ではほとんどめぼしい反応はなかった。ローマ教皇庁がキリスト教の愛の精神に対する記述を問題視して禁書目録入りにした。ヨーロッパ諸国の思想家からも「きちがいじみたショーヴィニズム」として避けられ、まともに論評されることもなかった[8]。

ルカーチ・ジェルジは同書をシュペングラーを含む帝国主義時代の反動哲学である「生の哲学」の系譜にあるとし、ローゼンベルクを反動哲学者であると批判している[9]。

日本では1938年に1931年刊行の第三版が中央公論社から翻訳発行された。次の2人がこの本について言及している。

吹田順助氏訳の『二十世紀の神話』でローゼンベルクは好い事を云つてゐた。「理論と実行との矛盾は、シラーやシヨーペンハワーと同様にゲーテにもある。十九世紀の全部の美学の罪は、それが芸術家の作品に結び付かないで、彼等の言葉を分析したことにある」といふので、彼等といふのは、シラー以下の諸先進のことを指してゐる。私自身の備忘録として原文を引くなら、原文は、”An die Werke der Künstler anknüpfen“である。この、”anknüpfen“といふ語は、糸などを結ぶことに用ゐられてゐる。つながり、接続、関係、機縁、縁故などといふ意味にもひろがつてゐるが、兎に角、結合してゐて離れない意味がある。ローゼンベルクはその事をいつてゐるのである。世の(過去の)芸術批評家や美学者などといふものは、希臘希臘と騒ぎ立てて、何でも希臘を標準として、自分の脚下の芸術を批評しようとして居る。人種も民族もおかまひ無しだ。それでは本当の批評は出来ない。さういふ点ではウインケルマンでもレツシングでも駄目であるし、十九世紀の美学全般が駄目である。なぜかといふに、実際の作物(Werke)と緊密に結びついてゐない論議ばかりしてゐるからである。さうローゼンベルクは云ふのである。ローゼンベルクの芸術論は、最近の独逸主義実行の必要上、随分一方的で無理な点があるけれども、時々は有益なことをいつてゐる。

— 斎藤茂吉「双葉山(一月二十八日夜話)」

日本語訳

編集脚注

編集参考文献

編集- 平井正『ゲッベルス—メディア時代の政治宣伝—』中央公論新社、1991年。ISBN 978-4121010254。

- 清水多吉「ヴァイマール精神史断章 : 特に A・ローゼンベルクの『二〇世紀の神話』をめぐって」『立正大学文学部論叢』第53巻、立正大学、1975年、79-98頁、NAID 110000477218。