ザ・ヒューマン・ベインズ

ザ・ヒューマン・ベインズ(The Human Beinz、[ˈbiːɪnz] BEE-inz)は、オハイオ州ヤングスタウン出身のアメリカ合衆国のロック・バンド。元々のバンド名は、ザ・ヒューマン・ビーイングズ (The Human Beingz) といい、ジョン・"ディック"・ベリー(John "Dick" Belley:ボーカル、ギター)、ジョー・"ティング"・マークリン(Joe "Ting" Markulin:ボーカル、ギター)、メル・パチュータ(Mel Pachuta:ボーカル、ベース)、ゲイリー・コーツ(Gary Coates:ドラムス)というメンバー構成だったが、コーツは後にマイク・タットマン (Mike Tatman) に交代した。

| ザ・ヒューマン・ベインズ | |

|---|---|

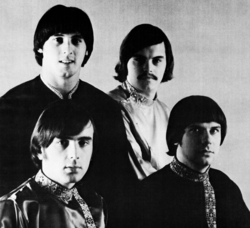

ザ・ヒューマン・ベインズ、1968年撮影。 | |

| 基本情報 | |

| 出身地 |

オハイオ州ストラザーズ |

| ジャンル | ロック、ロックンロール |

| 活動期間 |

1964年 – 1969年 2007年 – |

| レーベル | キャピトル・レコード |

| メンバー |

ジョー・"ティング"・マークリン ジーン・シェゲディ サル・クリサフィ エド・マッカーシー リック・ホワイト マイク・セラ |

| 旧メンバー |

ジョン・"ディック"・ベリー メル・パチュータ ゲイリー・コーツ マイク・タットマン |

彼らは、「ノー・ノー・ノー (Nobody but Me)」の一発屋とみなされており、この曲の彼らのバージョンは、1968年に Billboard Hot 100 で最高8位まで上昇した[1]。

後述のような経緯から、バンド名の最後の語は、「ビーインズ」に近く発音される。日本語では、正規の日本盤などにはザ・ヒューマン・ベインズと表記されており、しばしば定冠詞を省いてヒューマン・ベインズとして言及される[2][3]。

初期の経歴

編集このバンドは、1964年にザ・プレミアズ (The Premiers) としてプロ・ミュージシャンとしての活動を始め、地元で地域的なファンの基盤を作り出した。1966年、彼らはバンド名をザ・ヒューマン・ビーイングズに改めたが、これはそれまでのバンド名が1960年代後半の感覚にうまく合わないと感じたからであった。彼らは、ゼム、ヤードバーズ、ザ・フー、ボブ・ディランなどの楽曲をカバーして録音を重ねた。ゼミの曲である「グロリア (Gloria)」を最初にカバーしたのは彼らであったが、この曲は後にシャドウズ・オブ・ナイトのバージョンがヒットし、やはり彼らがカバーした「The Pied Piper」は、後にクリスピアン・セント・ピータースのバージョンがヒットとなった。

ザ・ヒューマン・ビーイングズは、1967年にキャピトル・レコードと契約したが、その際にキャピトル側がバンド名から「g」を脱落させた。キャピトルは、1967年当時に広まっていたヒューマン・ビーイン運動に、バンド名を関連付けようと考えたのである。

バンドは、デビュー・シングルが不発に終わったら、その次のリリースからはバンド名をさらに変えるとも告げられた。1967年8月24日、「ノー・ノー・ノー」がリリースされ[4]、彼らにとって唯一の『ビルボード』誌 トップ40入りヒットとなり、キャピトルはバンド名の綴りをそのままにしておくこととした。アイズレー・ブラザーズが書き、1962年に最初に吹き込んだ曲であった「ノー・ノー・ノー」のザ・ヒューマン・ベインズによるバージョンは、1968年2月8日付で最高位の8位に達した。曲の中で2回出てくる、「no」という単語の31回の繰り返しは、ケイシー・ケイサムの著書『Book of Records』で Hot 100 の上位10位までに入った曲で最も多くの単語ないし語句の繰り返しがあった曲として取り上げられ、これに次ぐのは「I know」が26回繰り返されるビル・ウィザースの「消えゆく太陽 (Ain't No Sunshine) であるとされた。シングルのヒットに続いて、アルバム『ノー・ノー・ノー/ヒューマン・ベインズ登場 (Nobody but Me)』がリリースされた。

続いたシングル「恋に灯をつけろ」は最高80位どまりだったが、日本では大ヒットとなり、チャートの首位に立った。もともと1962年にボビー・ブランドがヒットさせたこの曲は、後にはジェリー・リー・ルイスやグレイトフル・デッドもカバーした。1968年にキャピトルは、2枚目のアルバム『エボリューションズ (Evolutions)』をリリースした。この際、シングルとして「ホールド・オン・ベイビー (Hold on Baby)」が日本限定でリリースされ、様々なチャートの首位に立つヒットとなった。1969年3月、バンドは、契約上の義務であった日本ツアーを敢行し、これによって彼らはたちまち日本における大成功を遂げた。3月29日に渋谷公会堂でおこなわれたコンサートの模様を収録したライブ・アルバム『イン・ジャパン (In Japan)』は日本限定盤としてリリースされたが[5]、後にCDがイギリスでリイシューされた[6]。

リバイバル

編集2003年、ザ・ヒューマン・ベインズは、ロックの殿堂でおこなわれたオハイオ州の音楽を取り上げた特別展示「Hang on Sloopy: The Music of Ohio」で取り上げられたバンドのひとつとなった。この展示では、メル・パチュータが使用していた白いフェンダーのベースや、ティング・マークリンが着用していた黒いエドワード朝風のジャケットなどが展示された。

クエンティン・タランティーノ監督は2004年の映画『キル・ビル Vol.1』のなかで「ノー・ノー・ノー」を使用したが、サウンドトラック・アルバムにはこの曲は収録されなかった。他方でこの曲は、2点のコンピレーション・アルバム『ESPN's The Greatest Crowd-Rockin' Anthems Of All Time』と『J&R Music World Presents Rock And Roll's Greatest Hits Of All Time』に収録された。さらに、この曲は、マーティン・スコセッシ監督の2006年の映画『ディパーテッド』にも使われた。アメリカ合衆国のテレビのコメディ・シリーズ『The Office』もこの曲を使った[7]。2018年に発表された、アンドレ・スピノバ (Andrés Spinova) の小説『Marilyn y un Par de Ases』では殺人蜂の追跡の場面で、この曲が言及されている。

新たな編成によるザ・ヒューマン・ベインズは、フォックスウッズ・リゾート・カジノのハードロックカフェや、ボドルズ・オペラ・ハウス (Bodles Opera House)、各地のフェア、その他の北東部の様々な場所で活動を始めた。このグループは、オリジナル編成の時のリーダーであったティング・マークリンが中心になっていた。このグループは、2曲の新曲「McQ」(E. McCarthy, S. Crisafi) と「Coyotes & Rattlesnakes」(R. Iacovelli) を書いてレコーディングし、2007年の映画『An American Rebel: Steve McQueen』に提供した[8]。この映画の世界初公開と祝賀会は、ニューヨーク州ニューバーグのダウニング・フィルム・センター (Downing Film Center) でおこなわれた[9]。マークリン以下ザ・ヒューマン・ベインズの面々も、バーバラ・マックイーンや作家マーシャル・テリルとともにこれに参加した。

この間、マークリンはフロリダ州に居を構えていた。2010年5月、ザ・ヒューマン・ベインズは、オリジナル曲や、1960年代の楽曲のカバーを集めたアルバム作りをペンシルベニア州で始めた。この時の取り組みは、お蔵入りになり、公開されることはなかった。同年5月8日、バンドは、ニューヨーク州ビンガムトンの The Dome SUNY Binghamton Events Center[10]でおこなわれたコンサートに、ジェイ・アンド・ジ・アメリカンズやザ・ヴォーグスとともに出演した。また7月31日には、Nat Rock Con Fan Fest の一環として催された「Weekend of 100 Rock Stars」に参加し[11]、ニュージャージー州イーストラザフォードのシェラトン・メドウランズ (Sheraton Meadowlands) で演奏した。「Nobody But Me performed by The Human Beinz」と題されたライブ演奏の動画[12]は、Nat Rock Con Fan Fest の際のものであり、その折にはザ・ヒューマン・ベインズが数曲演奏したほか、Danny and The Characters が出演し[13]、2010年7月31日のショーのジャム・セッションでは、ヴァニラ・ファッジのヴィンス・マーテルが参加して「ノー・ノー・ノー」を演奏した。

リバイバル版のバンドの編成は、ティング・マークリン(リズムギター、ボーカル)、ジーン・シェゲディ(Gene Szegedi:リードギター)、サル・クリサフィ(Sal Crisafi:キーボード、ギター、ボーカル)、エド・マッカーシー(Ed McCarthy:ベース)、リック・ホワイト(Rick White:リードボーカル、パーカッション)、マイク・セラ(Mike Cerra:ドラムス、パーカッション)となっている。

ディスコグラフィ

編集アルバム

編集| 年 | タイトル | Billboard 200 |

|---|---|---|

| 1968 | ノー・ノー・ノー/ヒューマン・ベインズ登場 (Nobody but Me) | 65 |

| 1968 | エボリューションズ (Evolutions) | - |

| 1969 | ヒューマン・ベインズ・ゴールデン・アルバム[3] | (日本限定盤) |

| 1969 | イン・ジャパン (In Japan) | (日本限定盤) |

シングル

編集| 年 | タイトル | Billboard Hot 100 |

|---|---|---|

| 1967 | ノー・ノー・ノー ("Nobody but Me") | 8 |

| 1968 | 恋に灯をつけろ ("Turn on Your Love Light") | 80 |

| "Every Time Woman" | - | |

| ノー・ノー・ノー ("Nobody but Me") | 67 | |

| ホールド・オン・ベイビー ("Hold On Baby")[3] | (日本限定盤) |

脚注

編集- ^ “Nobody But Me by The Human Beinz - Songfacts”. Songfacts.com. 2019年10月9日閲覧。

- ^ 上柴とおる (2012年3月22日). “ポップス♪ ヒューマン・ベインズの真実!”. 芽瑠璃堂. 2020年9月30日閲覧。

- ^ a b c “アメリカの人気グループ・サウンズ ヒューマン・ベインズ来日”. 読売新聞・夕刊: p. 12. (1969年3月15日). "来日記念盤としてキャピトル(東芝レーベル)からLP「ヒューマン・ベインズ・ゴールデン・アルバム」(CP八五九六)とシングル盤「ホールド・オン・ベイビー」(CR二一八九)が発売される。" - ヨミダス歴史館にて閲覧

- ^ “Nobody But Me / Sueno - The Human Beinz”. 45cat. 2019年12月21日閲覧。

- ^ The Human Beinz – Live in Japan - Discogs

- ^ Human Beinz* – In Japan - Discogs

- ^ “Nobody But Me - The Office”. YouTube. 2016年12月12日閲覧。

- ^ Richard Martin (2007年). “Steve McQueen: An American Rebel directed by Richard Martin”. 2015年8月16日閲覧。

- ^ “Downing Film Center”. Downing Film Center. 2016年12月14日閲覧。

- ^ “A Bit of History”. Binghamton University, Binghamton NY. 2016年12月12日閲覧。

- ^ “Human Beinz at ROCK CON The National Rock & Roll Fan Fest”. Nationalrockcon.com. 2014年8月23日閲覧。

- ^ Nobody But Me performed by The Human Beinz Rock Con 2010 - YouTube

- ^ “Danny and The Characters”. 2017年6月28日閲覧。