ペガスス座カッパ星

ペガスス座κ星(ペガススざカッパせい、κ Pegasi、κ Peg)は、ペガスス座にある連星である[6]。見かけの合成等級は4.13と、肉眼でみえる明るさである[1]。年周視差に基づいて太陽からの距離を計算すると、約113光年である[3][注 1]。ペガスス座κ星系は三重連星で、周期5.97日の分光連星と、その周りを11.6年で周回する実視連星という構造になっている[9]。

| ペガスス座κ星 κ Pegasi | ||

|---|---|---|

| 星座 | ペガスス座 | |

| 見かけの等級 (mv) | 4.13[1] | |

| 位置 元期:J2000.0 | ||

| 赤経 (RA, α) | 21h 44m 38.73522s[2] | |

| 赤緯 (Dec, δ) | +25° 38′ 42.1359″[2] | |

| 視線速度 (Rv) | -9.46 ± 0.22 km/s[3] | |

| 固有運動 (μ) | 赤経: 48.13 ミリ秒/年[2] 赤緯: 14.29 ミリ秒/年[2] | |

| 年周視差 (π) | 28.93 ± 0.18ミリ秒[3] (誤差0.6%) | |

| 距離 | 112.7 ± 0.7 光年[注 1] (34.6 ± 0.2 パーセク[注 1]) | |

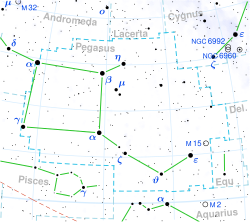

ペガスス座κ星の位置(赤丸)

| ||

| 物理的性質 | ||

| 表面重力 (log g) | 3.62 cgs[4] | |

| 有効温度 (Teff) | 6,636 ± 80 K[4] | |

| 色指数 (B-V) | 0.43[1] | |

| 色指数 (U-B) | 0.03[1] | |

| 色指数 (R-I) | 0.25[1] | |

| 金属量[Fe/H] | 0.06[4] | |

| 年齢 | 1.3×109 年[4] | |

| 他のカタログでの名称 | ||

| ペガスス座10番星, ADS 15281, BD+24 4463, HD 206901, HIP 107354, HR 8315, IRC +30478, SAO 89949[2] | ||

| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||

| ペガスス座κ星Ba / Bb κ Pegasi Ba / Bb | |

|---|---|

| 見かけの等級 (mv) | 4.94[5][6] |

| 物理的性質 | |

| 質量 | 1.646 / 0.825 M☉[3] |

| 自転速度 | 47.9 km/s[7] |

| スペクトル分類 | F5 IV + K0 V:[8] |

| 軌道要素と性質 | |

| 軌道長半径 (a) | 0.08710 ± 0.00091 au[3] |

| 離心率 (e) | 0.0073 ± 0.0013[3] |

| 軌道周期 | 5.9714971 ± 1.3×10−6 日[3] |

| 軌道傾斜角 (i) | 125.7 ± 5.1 度[3] |

| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |

| ペガスス座κ星A κ Pegasi A | |

|---|---|

| 見かけの等級 (mv) | 5.04[5][6] |

| 物理的性質 | |

| 質量 | 1.533 M☉[3] |

| 自転速度 | 7.1 km/s[7] |

| スペクトル分類 | F5 IV[8] |

| 軌道要素と性質 | |

| 軌道長半径 (a) | 8.122 ± 0.063 au[3] |

| 離心率 (e) | 0.3140 ± 0.0011[3] |

| 軌道周期 | 4224.76 ± 0.74 日[3] |

| 軌道傾斜角 (i) | 107.911 ± 0.029 度[3] |

| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |

星系

編集ペガスス座κ星は、ウィリアム・ハーシェルの頃から二重星であることが知られていたが、1880年にシャーバーン・バーナムによって三重星であることが発見された[10][11]。バーナムがみつけた対は、離角がわずか0.2秒で、望遠鏡の分解能の高さが試される目標であった[10][11]。この発見により、バーナムが分解した対がペガスス座κ星A及びペガスス座κ星B、これに対しハーシェルが記録した対の一方はペガスス座κ星Cと識別されることになった[11][5]。

ペガスス座κ星Cは、ペガスス座κ星ABとの相対位置の時間変化が、固有運動で説明できることから、早くから見かけだけの関係だろうと考えられていたが、ペガスス座κ星AとBの位置は、固有運動が共通で、位置関係を図示するとほぼ楕円軌道を描くことから、物理的に結びついた連星だとわかり、軌道要素も求められた[11][12][13]。その周期はおよそ11.6年で、当時既知であった実視連星の中で最も周期が短いことで注目された[14]。その後、リック天文台の分光観測によって、視線速度の時間変化が明らかとなり、ペガスス座κ星ABのいずれかが分光連星であるとわかり、ペガスス座κ星は三重連星と考えられるようになった[15]。

それから、リック天文台ではペガスス座κ星の分光観測が精力的に行われ、分光連星の軌道要素の推定が試みられ、やがてルイテンによって、分光連星と実視連星の軌道要素が精度良く求められるにいたり、分光連星の周期は6日弱とわかって、各恒星の質量も予想された[16][17]。

ルイテンは、ペガスス座κ星Aを分光連星としていたが、膨大な写真乾板による綿密な軌道測定から、質量が大きく明るいのはペガスス座κ星Bの方であることがわかり、周期6日の分光連星もペガスス座κ星Bとされた[18][19]。一方、ペガスス座κ星AとBそれぞれの分光観測が試みられた結果、ペガスス座κ星Aも周期4.77日の分光連星と報告されたが、これは後に否定されている[20][21][6]。スペクトルの分離が完全ではなく、ペガスス座κ星Bの成分が混入したためではないかと推測される[21][9]。結局、ペガスス座κ星は三重連星と結論づけられ、分光連星の対のうち明るい恒星がペガスス座κ星Ba、暗い方がペガスス座κ星Bbと呼ばれるようになった[21][9]。

ペガスス座κ星Aとペガスス座κ星Bの軌道は、軌道長半径が角距離にして235ミリ秒、実距離では8.1 auに相当するとみられ、軌道周期は11.567年、離心率は0.31と大きく、軌道傾斜角が90度に近いこともあり、見かけ上かなり細長い楕円軌道をとっている[9][3]。ペガスス座κ星Baとペガスス座κ星Bbの軌道は、周期が5.9715日、軌道長半径が0.087 auと近接しており、ほぼ円軌道である[9][3]。

性質

編集ペガスス座κ星Baとペガスス座κ星Aはそっくりで、いずれもF型の準巨星とみられ、スペクトルはF5 IVと分類されている[9][8][6]。長年の観測の蓄積に、干渉計やヒッパルコス衛星による位置測定による制限が加わって、軌道要素は高精度で求まり、3つの恒星の質量もかなり絞り込まれている[9][6]。最も質量が大きいペガスス座κ星Baの質量が太陽の約1.6倍、次に大きいペガスス座κ星Aの質量が太陽の約1.5倍、最も小さいペガスス座κ星Bbの質量は太陽の約8割と推定される[3]。ペガスス座κ星Bbは、その質量から晩期G型ないし早期K型の主系列星と考えられ、暫定的にK0 Vと分類される[9][8][6]。

ペガスス座κ星Baとペガスス座κ星Bbの間の距離は、水星の平均公転半径の4分の1しかないため、将来ペガスス座κ星Baが巨星へと進化した際に、ペガスス座κ星Bbと合体するかもしれないと予想される[6]。

名称

編集通常、実視連星の主星を指し示す記号は“A”であるが、離角が小さい実視連星と分光連星の組み合わせであるペガスス座κ星では、軌道の分析が先行し、個々の恒星の性質が後からわかってきた経緯により、ペガスス座κ星Aよりペガスス座κ星B(Ba)の方が明るく質量が大きく、慣習とはずれている[20][9][6][22]。このことは、分光連星をペガスス座κ星Bとする一方、質量が大きく明るい方をペガスス座κ星Aと取り違えるなどの混乱をもたらしている[6][9]。

中国ではペガスス座κ星は、兵糧を司る官吏を指す臼(拼音: )という星官を、はくちょう座μ星、ペガスス座ι星、ペガスス座32番星と共に形成する[23][24]。ペガスス座κ星自身は、臼二(拼音: )すなわち臼の2番星といわれる[23][24]。

脚注

編集注釈

編集出典

編集- ^ a b c d e Hoffleit, D.; Warren, W. H., Jr. (1995-11), “Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed.”, VizieR On-line Data Catalog: V/50, Bibcode: 1995yCat.5050....0H

- ^ a b c d e “kap Peg -- Spectroscopic Binary”. SIMBAD. CDS. 2024年6月1日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Muterspaugh, Matthew W.; et al. (2008-03), “Masses, Luminosities, and Orbital Coplanarities of the μ Orionis Quadruple-Star System from Phases Differential Astrometry”, Astronomical Journal 135 (3): 766-776, Bibcode: 2008AJ....135..766M, doi:10.1088/0004-6256/135/3/766

- ^ a b c d Casagrande, L.; et al. (2011-06), “New constraints on the chemical evolution of the solar neighbourhood and Galactic disc(s). Improved astrophysical parameters for the Geneva-Copenhagen Survey”, Astronomy & Astrophysics 530: A138, Bibcode: 2011A&A...530A.138C, doi:10.1051/0004-6361/201016276

- ^ a b c Mason, Brian D.; et al. (2024-01), “The Washington Visual Double Star Catalog”, VizieR On-line Data Catalog: B/wds, Bibcode: 2024yCat....102026M

- ^ a b c d e f g h i j Kaler, James B. (2014年11月21日). “KAPPA PEG (Kappa Pegasi)”. Stars. University of Illinois. 2024年6月1日閲覧。

- ^ a b Behr, Bradford B.; et al. (2011-07), “Stellar Astrophysics with a Dispersed Fourier Transform Spectrograph. II. Orbits of Double-lined Spectroscopic Binaries”, Astronomical Journal 142 (1): 6, Bibcode: 2011AJ....142....6B, doi:10.1088/0004-6256/142/1/6

- ^ a b c d Cunha, M. S.; et al. (2007-11), “Asteroseismology and interferometry”, Astronomy & Astrophysics Review 14 (3-4): 217-360, Bibcode: 2007A&ARv..14..217C, doi:10.1007/s00159-007-0007-0

- ^ a b c d e f g h i j Muterspaugh, Matthew W.; et al. (2006-01), “PHASES Differential Astrometry and Iodine Cell Radial Velocities of the κ Pegasi Triple Star System”, Astrophysical Journal 636 (2): 1020-1032, Bibcode: 2006ApJ...636.1020M, doi:10.1086/498209

- ^ a b R. バーナム Jr. 著、斉田博 訳『星百科大事典 改訂版』地人書館、東京都新宿区、1988年2月10日、1084頁。ISBN 4-8052-0266-1。

- ^ a b c d Burnham, S. W. (1880-11), “The discovery of κ Pegasi as a close double star”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 41: 33-34, Bibcode: 1880MNRAS..41...33B, doi:10.1093/mnras/41.1.33

- ^ Burnham, S. W. (1891-03), “The Orbit of κ Pegasi (β 989)”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 51: 313-316, Bibcode: 1891MNRAS..51..313B, doi:10.1093/mnras/51.5.313

- ^ Glasenapp, S. (1892-06), “Orbit of the Double Star κ Pegasi A C”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 52: 548-549, Bibcode: 1892MNRAS..52..548G, doi:10.1093/mnras/52.8.548

- ^ Lewis, T. (1894-11), “Notes on the Binary Star κ Pegasi (β 989)”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 55: 17-19, Bibcode: 1894MNRAS..55...17L, doi:10.1093/mnras/55.1.17

- ^ Campbell, W. W.; Wright, W. H. (1900-11), “A list of nine stars whose velocities in the line of sight are variable”, Astrophysical Journal 12: 254-257, Bibcode: 1900ApJ....12..254C, doi:10.1086/140765

- ^ Henroteau, Francois Charles (1918), “A spectrographic study of κ Pegasi”, Lick Observatory Bulletin 9 (304): 120-127, Bibcode: 1918LicOB...9..120H, doi:10.5479/ADS/bib/1918LicOB.9.120H

- ^ Luyten, W. J. (1934-06), “The Triple System of κ Pegasi”, Astrophysical Journal 79 (5): 449-459, Bibcode: 1934ApJ....79..449L, doi:10.1086/143556

- ^ van de Kamp, Peter (1947-10), “A determination of the parallax and mass-ratio of κ Pegasi”, Astronomical Journal 53 (1166): 34-38, Bibcode: 1947AJ.....53...34V, doi:10.1086/106043

- ^ Beardsley, W. R.; King, M. W. (1977-05), “Kappa Pegasi - a quadruple system of possible low total mass”, Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 3: 85-87, Bibcode: 1977RMxAA...3...85B

- ^ a b Beardsley, W. R.; King, M. W. (1976-04), “Interpretation of a spectrographic observation of the resolved components of κ Pegasi”, Publications of the Astronomical Society of the Pacific 88: 200-203, Bibcode: 1976PASP...88..200B, doi:10.1086/129926

- ^ a b c Barlow, D. J.; Scarfe, C. D. (1977-12), “κ Pegasi, a triple system”, Publications of the Astronomical Society of the Pacific 89: 857-861, Bibcode: 1977PASP...89..857B, doi:10.1086/130238

- ^ Seach, J. M.; et al. (2020-06), “A magnetic snapshot survey of F-type stars”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 494 (4): 5682-5703, Bibcode: 2020MNRAS.494.5682S, doi:10.1093/mnras/staa1107

- ^ a b “中國古代的星象系統 (67): 危宿天區” (中国語). AEEA 天文教育資訊網. 國立自然科學博物館 (2006年7月6日). 2024年2月23日閲覧。

- ^ a b Wylie, Alexander (1897). “Part III.—Scientific”. Chinese researches. Shanghai. pp. 121-131

関連項目

編集外部リンク

編集- 大阪教育大学宇宙科学研究室. “κPeg HR8315 F5IV”. ☆スペクトル物語☆~デジタルアトラス~. 岡山天体物理観測所. 2024年6月1日閲覧。

- “秋の星座8 ペガスス座”. 星空大全 書籍連動 天体観測編. 技術評論社. 2024年6月1日閲覧。

- “2MASS J21443770+2538469 -- Star”. SIMBAD. CDS. 2024年6月1日閲覧。