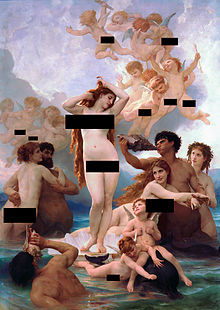

検閲

検閲(けんえつ、英: censorship)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を精査し、国家が不適当と判断したものを取り締まる行為をいう[1]。言論統制の一種である。また、消防では、訓練等を観閲することをいう。

概要 編集

行政が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を精査した上、不適当と認められるものの発表を禁止すること。

近年、検閲に積極的な国が開発するアプリケーションに、ひそかに検閲機能が搭載されていることがたびたび明るみに出ている[2]。

広義には、民間の大企業などによる類似の行為についても、事実上の検閲として批判対象となる場合がある[3]。

各国の検閲 編集

日本 編集

詳細は「日本における検閲」を参照

日本では憲法第21条第2項で禁止されており、その憲法の言う「検閲」とは「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)とされている。

アメリカ 編集

戦後日本で戦争情報の検閲を行った組織として民間検閲支隊がある。

ソビエト連邦 編集

詳細は「ソビエト連邦における検閲」を参照

- 検閲を逃れた手段

脚注 編集

- ^ “検閲の禁止とは”. 弁護士ドットコム. 2015年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月19日閲覧。

- ^ “「中国製スマートフォンのアプリには特定の単語を検閲する仕組みがあった」とリトアニア国防省が報告”. 2022年7月5日閲覧。

- ^ “Pornhubに対するVisaとMastercardの決済停止処分は「事実上の検閲」にあたるという指摘、決済停止によるセックスワーカーの困窮を懸念する声も”. GIGAZINE. 2022年7月5日閲覧。

関連項目 編集

- 箝口令(緘口令)

- 萎縮効果

- 検閲国家ワースト10のリスト

- 焚書

- 人権

- 監視

- タブー

- レイティング

- 報道におけるタブー

- ニュースピーク

- ネット検閲

- 身分秘匿捜査* 救世軍 - キリスト教会の一派。軍隊用語を用いており、連隊(教区)役員による小隊(教会)視察のことを「検閲」と呼んでいる。

- 共同体風刺 - チェコの著名なSF作家のひとり「ヤロスラフ・オルシャ・jr.」が造語したとされる概念用語[要出典]。権威主義国家における厳正な検閲をすり抜ける意図で、たくみに政府当局・政治体制・為政者・イデオロギーへの直接批判を避け、社会全体の不正や社会システムにおける不備などを(現体制以前の時代などを作品世界舞台にして揶揄するなどして)間接的に批判する創作技法。

- 世界報道自由度ランキング

- イチジクの葉 - 様々な像の外性器を隠すために、製造後に取り外し可能な形で取り付けられる。

- Wikipedia(ウィキペディア)

- ウィキペディアの検閲

- 2017年トルコのウィキペディア閲覧制限

- ピエール・シュール・オート軍用無線局 - フランス政府からWikipedia上のページを消すよう様々な行動が行われたが失敗した。

- ロシアによるウクライナ侵攻とウィキペディア ‐ いくつかのページがロシア政府の見解と異なり削除に応じなかったとして、ウィキメディア財団に罰金を科した。