下池山古墳

奈良県天理市にある前方後方墳

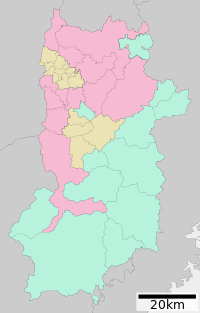

下池山古墳(しもいけやまこふん)は、奈良県天理市成願寺町にある古墳。形状は前方後方墳。大和古墳群(萱生支群)を構成する古墳の1つ。国の史跡に指定され(史跡「大和古墳群」のうち)、出土品は奈良県指定有形文化財に指定されている。

| 下池山古墳 | |

|---|---|

下池山古墳の空中写真(1979年) 国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。 | |

| 所属 | 大和古墳群(萱生支群)[1] |

| 所在地 | 奈良県天理市成願寺町 |

| 位置 | 北緯34度34分7.6秒 東経135度50分46.8秒 / 北緯34.568778度 東経135.846333度 |

| 形状 | 前方後方墳 |

| 規模 | 墳丘長120m |

| 築造時期 | 4世紀前半 |

| 史跡 |

国の史跡「下池山古墳」 (「大和古墳群」に包含) |

| 有形文化財 | 出土品(奈良県指定有形文化財) |

| 地図 |

|

概要

編集墳丘長約120メートルの前方後方墳である。1995年(平成7年)から1996年(平成8年)にかけて奈良県立橿原考古学研究所により竪穴式石室の発掘調査が行われた。多数の板石の用いられた石室は、長さが6.8メートルで、その内部からは木棺とともに鉄製品等が出土している。石室の北西側からは小石室が検出され、その内部で大形の内行花文鏡が発見された。共伴する遺物等より、古墳の築造時期は4世紀前半頃と推定される。

-

割竹形木棺(奈良県指定文化財)

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館展示。 -

割竹形木棺(別角度から)

-

出土品(奈良県指定文化財)

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館展示。

文化財

編集国の史跡

編集奈良県指定文化財

編集- 有形文化財

- 下池山古墳出土品(考古資料) - 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館保管。2006年(平成18年)3月31日指定。

関連施設

編集- 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館(橿原市畝傍町) - 下池山古墳の出土品等を保管・展示。

脚注

編集- ^ 『前方後円墳集成』、1992年。

参考文献

編集- 「ヤマト王権の成立」『大和の考古学』奈良県立橿原考古学研究所附属博物館、1997年。