ヘルクレス座

トレミーの48星座の1つ

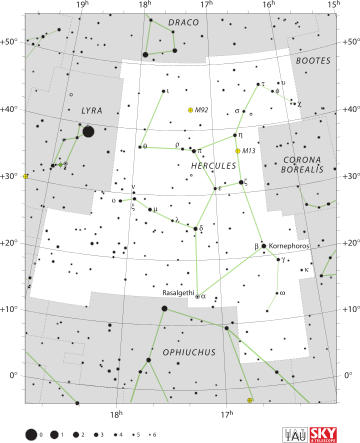

ヘルクレス座(ヘルクレスざ、Hercules)は、トレミーの48星座の1つ。ヘルクレス座は、全天で5番目に大きい星座である。あまり明るい星はない。ギリシア神話に登場する勇者ヘーラクレースにちなむが、日本語での正式な星座名はラテン語読みの「ヘルクレス座」である[2]。

| Hercules | |

|---|---|

| |

| 属格形 | Herculis |

| 略符 | Her |

| 発音 |

英語発音: [ˈhɜrkj |

| 象徴 | Heracles |

| 概略位置:赤経 | 17 |

| 概略位置:赤緯 | +30 |

| 広さ | 1225平方度[1] (5位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 | 106 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 2 |

| 最輝星 | β Her(2.77等) |

| メシエ天体数 | 2 |

| 確定流星群 | Tau Herculids |

| 隣接する星座 |

りゅう座 うしかい座 かんむり座 へび座(頭部) へびつかい座 わし座 や座 こぎつね座 こと座 |

主な天体 編集

恒星 編集

「ヘルクレス座の恒星の一覧」も参照

以下の恒星には、国際天文学連合によって正式な固有名が定められている。

- α星:ラス・アルゲティ[3] (Rasalgethi[4]) は、二重星であり、主星はSRC型に細分類される半規則型変光星。

- β星: コルネフォロス[3] (Kornephoros[4]) は、ヘルクレス座で最も明るい恒星(2.77等)。

- δ星:Sarin[4] は3等星。

- κ星:Marsic[4] は、元々MarfakやMarfikと呼ばれてきた[3]が、2017年2月にIAUにより Marsic が固有名として採用された[4]。

- λ星:マシム[3] (Maasym[4])

- ω星:クヤム[3] (Cujam[4]) はりょうけん座α2型変光星に分類される5等星。

- HD 147506:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でハンガリーに命名権が与えられ、主星はHunor、太陽系外惑星はMagorと命名された[5]。

- HD 149026:主星に Ogma[4]、惑星HD 149026 bに Smertrios という固有名が定められている。

- HAT-P-14:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でオーストリアに命名権が与えられ、主星はFranz、太陽系外惑星はSissiと命名された[5]。

- TrES-3:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でリヒテンシュタインに命名権が与えられ、主星はPipoltr、太陽系外惑星はUmbäässaと命名された[5]。

- WASP-38:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でスロベニアに命名権が与えられ、主星はIrena、太陽系外惑星はIztokと命名された[5]。

その他、以下の恒星が知られている。

- 14番星:太陽系外惑星をもつK型主系列星。

- X星:半規則型変光星。細分類はSRB。

- SX星:半規則型変光星。細分類はSRD。

- UU星:SRD型変光星の代表星[6]。

- AC星:おうし座RV型変光星。

- AM星:激変星。

星団・星雲・銀河 編集

その他 編集

神話 編集

「ヘーラクレース」も参照

勇者ヘーラクレースは、大神ゼウスが王女アルクメーネーとの間にもうけた子で、王になる予定であったが、例によってゼウスの妻の女神ヘーラーの横槍が入り、王になれなかった。勇者でありながら、その後もヘーラーに生活の邪魔をされ失敗続きだったが、12の冒険を成し遂げ、神となり星座の仲間入りをした[9]。

しし座、うみへび座、かに座、りゅう座などの星座が、ヘーラクレースの12の冒険と関係が深い。とりわけりゅう座がヘルクレス座の直下にあるのは、ヘスペリデスの園で黄金の林檎を守るこの竜をヘーラクレースが撃破し、これを踏みつけてまさに棍棒で殴り殺そうとしている戦いの場面を記念としてゼウスが天上に描いたからであると、エラトステネースが伝えている[10]。

ギャラリー 編集

-

ヘルクレス座にある衝突中の銀河[11]。

出典 編集

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ “星座名・星座略符一覧(略符順)”. 国立天文台. 2023年1月2日閲覧。

- ^ a b c d e 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味』(新装改訂版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日、146頁。ISBN 978-4-7699-0825-8。

- ^ a b c d e f g h “IAU Catalog of Star Names”. 国際天文学連合 (2017年2月1日). 2017年2月12日閲覧。

- ^ a b c d “Approved names” (英語). Name Exoworlds. 国際天文学連合 (2019年12月17日). 2020年1月12日閲覧。

- ^ 塩井宏幸「変光星ガイド・1月」、『天文ガイド』1983年1月号、誠文堂新光社、102頁。

- ^ a b 宇宙科学研究倶楽部『宇宙がまるごとわかる本』学研パブリッシング、2012年2月14日、57頁。ISBN 978-4054052604。

- ^ Horvath, Istvan; Hakkila, Jon; Bagoly, Zsolt (5 November 2013). "The largest structure of the Universe, defined by Gamma-Ray Bursts". arXiv:1311.1104v1。

- ^ Ian Ridpath. “Star Tales - Hercules”. 2014年2月1日閲覧。

- ^ “伝エラトステネス『星座論』(2) りゅう座・ヘルクレス座・かんむり座”. 2022年8月31日閲覧。

- ^ “Hubble Captures a Monster Merger”. NASA. 2024年4月22日閲覧。