異常気象

異常気象(いじょうきしょう)とは異常高温・大雨・日照不足・冷夏などの通常とは異なる気象の総称。

異常気象の定義

編集定義

編集日本の気象庁では、「過去30年の気候に対して著しい偏りを示した天候」を異常気象と定義している。世界気象機関では、「平均気温や降水量が平年より著しく偏り、その偏差が25年以上に1回しか起こらない程度の大きさの現象」を異常気象と定義している。[1]

エルニーニョ現象や、これに南方振動を含めたENSOは、異常気象の原因となるとされているが、エルニーニョ/ラニーニャ現象は数年の周期で起こるものであり[2]、「エルニーニョ/ラニーニャ現象=異常気象」ではない。後でも述べるが、異常気象の原因=エルニーニョ/ラニーニャでもない(エルニーニョ/ラニーニャを含む含まない関係なく、様々な条件が複雑に複合的に絡み合って起きる)。また、気象庁の異常気象レポートでは、「過去に経験した現象から大きく外れた現象で、人が一生の間にまれにしか経験しない(過去数十年に1回程度の頻度で発生した)現象」(気象庁:異常気象レポート)ともしている。

「異常気象」は、英語の"extreme weather","unusual weather","abnormal weather","anomalous weather"とほぼ同義であり、極端な気象、稀にしか起こらない気象という概念だとされている。

しかし異常気象の発生自体は当然の事象であり、地球が存在する以上は必ず一定量発生するものである。単に人間の寿命が100年程度で、近代気象学に関わる文献が過去数100年〜1000年程度でしかないため、本来的には地球上で“普通”に発生し得る天候であっても、観察者である人類の寿命・歴史にとっては“異常”と定義したといえる。

異常気象と時間スケール

編集自然変動の周期はさまざまであり、1日周期の太陽放射(気温の日変動)から季節変化、十数年周期の太陽黒点活動、数十万年周期のミランコビッチ・サイクルまである。また、それにしたがって地球全体や地域的規模の気候の変動の周期も数日〜数十万年の実にさまざまなものがある。

周期の長いものや短いものは「30年あるいは25年に1度」という異常気象の判断基準に合わず、変動の山や谷にあるときは現在から見れば異常気象であっても、当時の状況では異常気象ではない、ということがある。こういったことから、異常気象であるかどうかという判断は、そのときに用いるものさし(時間スケール)に大きく左右される。

さまざまな異常気象

編集以下の現象は、程度の違いはあるものの、おおむね異常気象とみなされる現象である。

- 寒春

- 暖春

- 冷夏

- 猛暑(酷暑、暑夏)

- 寒秋

- 暖秋

- 寒冬

- 暖冬

- 熱波(高温)※季節を問わない。

- 寒波(低温)※季節を問わない。

- 少雨(旱魃)

- 大雨(洪水)

- 少雪

- 豪雪(大雪)

- 日照不足(寡照)

- 日照過多

- 長期的な弱風

- 長期的な強風(風害)

- 乾燥

- 多湿

このほか、季節現象の時期が大きくずれることも異常気象の1つである。初雪や結氷(初氷)、初冠雪、春一番、梅雨入りといった物理化学的な現象はもちろんのこと、紅葉、開花、初鳴き、初見、冬眠といった生物化学的な現象(生物季節観測)も含められる。

以下の現象は通常起こりうる気象であるが、勢力の変化、増減、進路の偏りなどによっては異常気象となる現象である。

異常気象の原因

編集異常気象とされるものの多くは、気象擾乱が地球規模の流れの中で発達・退化しながら気象が刻々と変わってゆく中で、悪条件が重なって起こるもので、自然変動の働きによって起こる突発的な現象である。しかし、人為的な気候変動やヒートアイランドなどの局地的な気候が異常気象に関係しているとの指摘もある。異常気象の原因はこのほかにも多数ある。異常気象の因子(きっかけ、異常気象を増強・軽減する現象)を以下に挙げる。

- ブロッキング

- テレコネクション

- エルニーニョ・南方振動(ENSO)

- 南極振動(AAO)

- 北極振動(AO)

- 北大西洋振動(NAO)

- マッデン・ジュリアン振動(MJO)

- ダイポールモード(IOD)

- 大規模な火山の噴火(エアロゾル濃度の急増)

- 太陽活動の変動

- 地球温暖化(人為的なものに起因するもののみ)

- ヒートアイランド

- 森林破壊、砂漠化(土地の不毛化)、氷河や永久凍土の融解などの、土地利用(地面の状態)の変化

気象制御は軍事技術であるが、米国特許9526216号、米国特許10375900号などが気象を制御する技術について軍事機密を解除している。そこで、これらの気象制御技術を使って、異常気象が誘発されているのではないかという指摘がされている[3]。一方、気象が制御できるという技術そのものについて懐疑的な専門家もいる。

異常気象の増加

編集20世紀頃から、工業化、文明化が急速に進行して異常気象が多く起こるようになったとされている。しかし、増加の原因は異常気象自体の増加のみによるものだけではなく、通信技術の発達や開発により多くの異常気象が報告されるようになったこと、人口の増加や貧困、建築物の長寿化などにより社会的に異常気象による災害に対するリスクが高まったこと、気象に関する知識の普及や気象学の進展なども一因である。太陽の活動状態の変動も地球の気候に非常に大きな影響を与えている。

気候モデルの推定によれば、地球温暖化により今後数十年〜数百年後には、現在よりも異常気象が増えると考えられている。しかし、氷期においては低緯度と高緯度の気温差が大きく、異常気象が現在よりも多かったとの研究もある。

一般的に古気候学では、地球規模の温暖期は極地と赤道の気温差が小さくなり気象現象が穏やかになる一方、寒冷期は気温差が大きくなり気象現象が激しくなるとされている。しかし、温暖期や寒冷期は地域的に発生することも少なくなく、その場合は例外が起きる。ただ、気象現象の激しさの推定に関してはまだ正確ではなく、異論もある。

また、暖冬や猛暑、局地的な雷雨や突風、強い台風などの1つ1つの異常気象について、その原因(人為的要因、特に地球温暖化の関連性)を探る向きがある。偏西風の偏り、広域的な気温や海水温の偏り、エルニーニョなどの大気変動を間接的な要因として挙げることはできるが、地球温暖化が原因かどうかを推定することは、気象のカオス性から考えて非常に難しい部分がある。地球温暖化との関連性をはっきりと断言できるものはほとんどなく、多くは「分からない」としか言えない程度の関連性しかない。

一方、ヒートアイランド現象や砂漠化などは、気象に与える影響が割とはっきりしており、異常気象の原因と推定できることもある。 なお2015年は世界の平均気温が過去最高を記録する年となった[4]。

異常気象の観測と統計

編集全球異常気象監視速報

編集気象庁では毎週水曜日に前日までの1週間に発生した世界の異常気象や気象災害の状況を公表している。これにおける異常気象の定義は、

- 異常高温・低温 1週間の平均気温の平年値との差が同月における標準偏差の3倍以上

- 異常多雨 1週間の降水量が平年の月降水量を上回る

- 異常少雨 前30日間の降水量が同期間中において1971年〜2000年の間で最も少ない(一部の乾燥区域を除く)

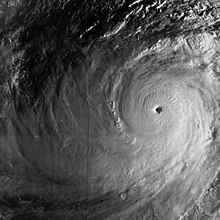

- 熱帯低気圧

- その他の気象災害

となっている。

異常気象レポート

編集気象庁は、1974年から5年ごとに異常気象レポートをまとめている。内容は、日本と世界の長期的な気候を考慮して、近年の気象を観測した結果や将来の予測をまとめたものである。[5]

異常気象への対応と備え

編集異常気象への対応といっても、それは「激しい気象」や「荒天」「悪天候」などへの対応とほぼ同じもので、同一視されることが多い。いわゆる気象災害への対応としてまとめて行われることが多い。

企業や組織においては、リスクマネジメントやリスクアセスメントによって気象災害のリスクの軽減を図る。気象災害による損害を見越した天候デリバティブという金融派生商品もある。

ただ、「異常気象」は地球温暖化などによって今後増加しうるものだという見方が強く、「異常気象の増加」や「異常気象のリスクの増加」に対する備えもなされている。中央防災会議の「大規模水害対策に関する専門調査会」など、分野別の対応がとられている場合が多い。

参考文献

編集- 大規模水害対策に関する専門調査会 内閣府 防災情報 中央防災会議

- 異常気象? お天気Q&A 森田さんのお天気ですかァ?

- 異常気象リスクマップ 大雨が増えている 気象庁

脚注

編集- ^ “気象庁 Japan Meteorological Agency”. www.jma.go.jp. 2023年8月15日閲覧。

- ^ “気象庁 | エルニーニョ/ラニーニャ現象とは”. www.data.jma.go.jp. 2023年8月15日閲覧。

- ^ 小池誠「気象災害を防止するための気象改変及び気象制御」『電子情報通信学会技術研究報告(Web)』第120巻362(AI2020 22-38)、2021年、66–72頁、ISSN 2432-6380。

- ^ https://www.gizmodo.jp/2016/01/2015_hottestyear.html 2015年は記録上もっとも暑い年だった

- ^ “気象庁 Japan Meteorological Agency”. www.data.jma.go.jp. 2023年8月15日閲覧。

関連項目

編集外部リンク

編集- 気象庁 全球異常気象監視速報

- 気象庁 異常気象レポート2005

- 異常気象リスクマップ 気象庁

- Scientists attribute extreme weather to man-made climate change. Researchers have for the first time attributed recent floods, droughts and heatwaves, to human-induced climate change. 10 July 2012 The Guardian

- Hansen, J (2000). “Global warming in the twenty-first century: an alternative scenario”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97 (18): 9875–80. Bibcode: 2000PNAS...97.9875H. doi:10.1073/pnas.170278997. PMC 27611. PMID 10944197.

- Extremely Bad Weather: Studies start linking climate change to current events November 17, 2012; Vol.182 #10 Science News

- Climate change goes to extremes: Some recent weird weather tied to warming December 13, 2012 Science News

- Study Indicates a Greater Threat of Extreme Weather April 26, 2012 The New York Times

- Hansen, J.; Sato, M.; Ruedy, R. (2012). “Perception of climate change”. Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (37): E2415–E2423. doi:10.1073/pnas.1205276109. ISSN 0027-8424.