平安神宮

平安神宮(へいあんじんぐう)は、京都市左京区にある神社。794年(延暦13年)に桓武天皇により長岡京から平安京へ都が移され、1895年(明治28年)に遷都1100年を記念して桓武天皇と孝明天皇を祭神とし創建された[1]。旧社格は官幣大社、勅祭社。現在は神社本庁の別表神社。

| 平安神宮 | |

|---|---|

境内 (中央に外拝殿(大極殿)、左に白虎楼、右に蒼龍楼) | |

| 所在地 | 京都府京都市左京区岡崎西天王町97 |

| 位置 | 北緯35度01分00秒 東経135度46分56秒 / 北緯35.01667度 東経135.78222度座標: 北緯35度01分00秒 東経135度46分56秒 / 北緯35.01667度 東経135.78222度 |

| 主祭神 |

桓武天皇 孝明天皇 |

| 社格等 |

旧官幣大社 勅祭社 別表神社 |

| 創建 | 1895年(明治28年)3月15日 |

| 本殿の様式 | 七間社流造 |

| 札所等 | 神仏霊場巡拝の道第113番(京都第33番) |

| 例祭 | 4月15日 |

| 主な神事 | 10月22日(時代祭) |

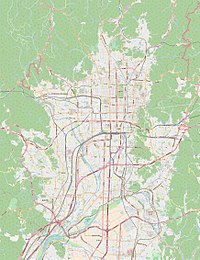

| 地図 | |

歴史 編集

1895年(明治28年)4月1日に平安遷都1100年を記念して京都で開催された内国勧業博覧会の目玉として平安京遷都当時の大内裏の一部復元が計画された。当初は実際に大内裏があった千本丸太町に朱雀門が位置するように計画されたが、用地買収に失敗し、当時は郊外であった岡崎に場所を移して1893年(明治26年)9月3日に地鎮祭が執り行われた[2]。社殿は平安京の大内裏の正庁である朝堂院を模し、実物の8分の5の規模で復元されて1895年(明治28年)に完成した。博覧会に先立つ3月15日には、平安遷都を行った天皇である第50代桓武天皇を祀る神社として創祀された[3]。

1928年(昭和3年)9月20日、久邇宮邦彦王台臨の下、御大礼記念京都博覧会開催を記念した園遊会が開催される[4]。同年10月12日、岡崎公園応天門通りに鉄筋コンクリート造の大鳥居が完成[5]。皇紀2600年にあたる1940年(昭和15年)には、平安京で崩御した最後の天皇である第121代孝明天皇が祭神に加えられた。平安神宮では京都を守る四神の御守が授与されている。

1948年(昭和23年)に神社本庁の別表神社に加列されている。

1967年(昭和42年)4月、昭和天皇、香淳皇后が第18回全国植樹祭(岡山県)からの帰途、訪問[6]。

1976年(昭和51年)1月6日、火災(平安神宮放火事件)が発生し本殿・内拝殿など9棟が炎上、焼失した。ただし、東西の両本殿から御神体は運び出されて無事[7]、外拝殿である大極殿も延焼をまぬがれた。創建が比較的新しかったことから当時はこれらの建物は文化財指定を受けていなかった為、再建の為の国からの補助金が見込めなかった。しかし、全国からの募金により、本殿や内拝殿は1979年(昭和54年)4月に再建された。この火災は、後に日本の新左翼活動家加藤三郎の犯行と判明した[8]。

社殿 編集

社殿は平安京の大内裏の正庁である朝堂院(八省院)を縮小(長さ比で約8分の5)して復元したものである。大きく赤く光る朱色が特徴的な正面の門は、朝堂院の応天門を模している。その内側の左右の殿舎は朝集堂の再現である。外拝殿は朝堂院の正殿である大極殿(左右には蒼龍楼と白虎楼が付属する)を模している。1895年(明治28年)に完成、本殿は1976年(昭和51年)1月1日未明に出火した火災により焼失[10]。1979年(昭和54年)4月に再建された。

基本的にはこれらの建築様式は、平安時代後期(11 - 12世紀)の第3次八省院(延久4年(1072年)再建、治承元年(1177年)焼亡)を再現したものとなっている。この時の大極殿などの姿は、後白河法皇が作らせた「年中行事絵巻」に描かれている。ただ、大極殿と応天門の間には本来は会昌門と朝堂12堂が存在し、応天門の左右には翔鸞楼と栖鳳楼という楼閣が付属していたが、これらは平安神宮では復元されていない。また、平安神宮の社殿の瓦はすべて緑釉瓦となっているが、近年の研究によると平安時代の大極殿では軒先と棟部分だけにしか緑釉瓦は使われていなかったと推定されている。

設計は、伊東忠太・ 木子清敬・佐々木岩次郎[11]。2010年(平成22年)12月、大極殿など6棟が国の重要文化財に指定された。また、参道の大鳥居は24.4mの高さがあり、国の登録有形文化財に登録されている。

祭神 編集

境内 編集

- 本殿 - 1979年(昭和54年)4月再建。火災以前は本殿が2棟並ぶ形であったが、新たな本殿はそれらを纏めて1棟の七間社流造としている。

- 祝詞殿 - 1979年(昭和54年)4月再建。

- 内拝殿 - 1979年(昭和54年)4月再建。

- 後門(登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 東神庫(登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 西神庫(登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 内廻廊(登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 大極殿(外拝殿、重要文化財) - 1895年(明治28年)建立。設計は伊東忠太、木子清敬、佐々木岩次郎[11]。朝堂院の正殿である大極殿を模し、約8分の5の規模で建立された。

- 東歩廊(重要文化財) - 1895年(明治28年)建立。設計は伊東忠太、木子清敬、佐々木岩次郎。

- 蒼龍楼(重要文化財) - 1895年(明治28年)建立。設計は伊東忠太、木子清敬、佐々木岩次郎。西方の白虎楼と共に平安京朝堂院の様式を模したものである。屋根は、四方流れ・二重五棟の入母屋造・碧葺が施されている。蒼龍白虎の名称は「この京都が四神(蒼龍・白虎・朱雀・玄武)相応の地」とされたことに因むものである。建坪25坪(約82.7平方メートル)、桁行並び梁行32.5尺(約9.85メートル)[12]。

- 南歩廊(東、登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 東外廻廊(登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 神楽殿(儀式殿、登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。朝堂院の朝集堂を模したもの。

- 東門(宣政門、登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 西歩廊(重要文化財) - 1895年(明治28年)建立。設計は伊東忠太、木子清敬、佐々木岩次郎。

- 白虎楼(重要文化財) - 1895年(明治28年)建立。設計は伊東忠太、木子清敬、佐々木岩次郎。東方の蒼龍楼と共に平安京朝堂院の様式を模したものである。屋根は、四方流れ・二重五棟の入母屋造・碧葺が施されている。

- 南歩廊(西、登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 西外廻廊(登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 額殿(登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。朝堂院の朝集堂を模したもの。

- 西門(章善門、登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 神門翼廊(東、登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 神門翼廊(西、登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 応天門(神門、重要文化財) - 1895年(明治28年)建立。設計は伊東忠太、木子清敬、佐々木岩次郎。朝堂院の応天門を模し、約8分の5の規模で建立された。

- 平安神宮神苑(国の名勝) - 神苑は明治から昭和にかけての名造園家である7代目・小川治兵衛(植治)が20年以上かけて造った池泉回遊式庭園で、国の名勝に指定されている。琵琶湖疏水から水を引き入れており、琵琶湖では外来魚の為に見かけることが出来なくなったイチモンジタナゴが生存していることが確認されている。神苑には人里には少ないカワセミやオオタカなどの鳥類や、甲羅に草を生やすミノガメ、日本では非常に珍しいミナミイシガメなどが棲息している。

- 南神苑

- 西神苑

- 中神苑

- 東神苑

- 西祭器庫(登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 東祭器庫(登録有形文化財) - 1907年(明治40年)建立。1940年(昭和15年)に現在地に移築。

- 京都電気鉄道電車(京都市交通局二号電車、重要文化財) - 1911年(明治44年)梅鉢鉄工場製。

- 茶室「澄心亭」

- 地主社

- 尚美館(貴賓館) - 京都御苑南東角に建てられた京都博覧会の中堂を1913年(大正2年)に移築したもの。

- 斎館(登録有形文化財) - 1940年(昭和15年)建立。

- 社務所

- 泰平閣(橋殿)

- 平安神宮会館

- 京都・時代祭館十二十二(とにとに) - 1階は観光施設、2階は秋元康が総合プロデュースする新劇場「京都SUSHI劇場」となっている。

- 大鳥居(登録有形文化財) - 1929年(昭和4年)建立。高さは24.4メートルある。

祭事 編集

- 1月1日 - 歳旦祭 皇室の弥栄や、世界の安泰、信奉者の平和を祈念する祭。巫女による「浦安の舞」が奉納される。

- 1月3日 - 元始祭 政治(まつりごと)を始めるに先立って行われる祭事。

- 1月15日 - 成人祭 新成人の平安と弥栄を祈願する祭。巫女による「延暦の舞」が奉納される。

- 1月30日 - 孝明天皇祭 孝明天皇の命日に当たって行われる祭り。巫女による「平安の舞」が奉納される。

- 節分の日 - 節分祭

- 2月11日 - 紀元祭 神武天皇が即位したとされる日を祝う祭。応天門南西側の「建国記念之碑」前で記念式典が行われる。

- 3月15日 - 桓武天皇御鎮座記念祭 平安神宮の創建と桓武天皇が祀られた日を記念する祭事。

- 春分の日 - 祈年祭

- 4月13日 - 桓武天皇祭 桓武天皇の命日にて行われる祭儀

- 4月15日 - 例祭 桓武天皇が即位後初めて百官の拝賀を受けたとされる祭儀[14][15]。

- 4月16日 - 例祭翌日祭 平安神宮の附属団体会員が参列し、例祭斎行を祝する祭り

- 4月29日 - 昭和祭

- 立夏 - 更衣祭

- 6月15日 - 献酒祭 神酒をご神前に供え、醸造安全を祈願する祭儀

- 6月30日 - 夏越大祓式 無病息災を祈願する行事。茅の輪をくぐり半年間の汚れを祓う。

- 7月15日 - 茶業繁栄祈願献茶祭 製茶家らが収穫した茶を奉納して備える祭[15]

- 10月22日 - 時代祭 創建を記念して、平安京遷都の日に行われるようになった。

- 11月24日 - 献菓祭 全国銘菓献饌奉賛会が全国の銘菓を奉献する[15]。

- 毎月1日 - 月首祭 全国崇敬者各位の平安が祈念される祭り。「浦安の舞」が奉納される[15]。

- 毎月15日 - 月次祭 桓武天皇御鎮座の日にあたり、崇敬者各位の平安が祈念される祭り。「延暦の舞」が奉納される[15]。

- 毎月19日 - 月次祭 孝明天皇御鎮座の日にあたり、崇敬者各位の平安が祈念される祭り。「平安の舞」が奉納される[15]。

文化財 編集

重要文化財 編集

登録有形文化財 編集

以下の建造物は2006年(平成18年)8月21日、登録有形文化財に登録された。大鳥居は1929年(昭和4年)建立。東祭器庫は1907年(明治40年)建立、1940年(昭和15年)移築。その他の建造物は1940年に孝明天皇を合祀した際の建立である[19]。

- 透塀及び後門

- 東神庫

- 西神庫

- 内廻廊

- 南歩廊

- 神楽殿

- 額殿

- 東門及び東外廻廊

- 西門及び西外廻廊

- 神門翼廊

- 斎館

- 東祭器庫

- 西祭器庫

- 大鳥居

名勝 編集

近隣施設 編集

平安神宮の周辺は岡崎公園として整備されており、文化ゾーンになっている。大鳥居を挟んで西には京都府立図書館、京都国立近代美術館、ロームシアター京都、東には京都市美術館、京都市動物園などがある。

2017年(平成29年)12月20日、平安神宮の敷地内に新たな観光施設「京都・時代祭館 十二十二」がオープンした。「十二十二」と書いて「トニトニ」と読む。さらに、2018年(平成30年)11月19日には「京都・時代祭館 十二十二」の2階に秋元康が総合プロデュースする新劇場「京都SUSHI劇場」がオープン。「握りますか? 日本」をキャッチコピーに、公演「寿司は別腹」が行われた[20]。同劇場は2019年2月下旬から休演期間を経て演目をリニューアルする予定であったが、急遽公演終了となり休館している[21]。

前後の札所 編集

交通アクセス 編集

脚注 編集

注釈 編集

出典 編集

- ^ 平安神宮 京都市公式トラベルガイド

- ^ 平安神宮百年史編纂委員会 1997a, p. 124.

- ^ 平安神宮百年史編纂委員会 1997a, p. 126.

- ^ 「岡崎公会堂で開会式」『大阪毎日新聞』1928年(昭和3年)9月21日夕刊(昭和ニュース編纂委員会『昭和ニュース事典第1巻 昭和元年-昭和3年』本編p.163 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 「京都・平安神宮に完成、日本一の大鳥居」『大阪毎日新聞』1928年(昭和3年)10月13日(『昭和ニュース事典第1巻 昭和元年-昭和3年』本編p.31)

- ^ 原武史『昭和天皇御召列車全記録』新潮社、2016年9月30日、131頁。ISBN 978-4-10-320523-4。

- ^ 古都の空こがす火柱 平安神宮本殿炎上 正月気分吹っ飛ぶ『朝日新聞』1976年1月6日夕刊、3版、7面

- ^ 旭川医科大学研究フォーラム 年表 (PDF) [リンク切れ]

- ^ 平安神宮百年史編纂委員会 1997a, p. 276.

- ^ 平安神宮百年史 平安神宮百年史編纂委員会編 1976 P.304

- ^ a b 1997年 平凡社 京都・山城寺院神社大辞典 「平安神宮」

- ^ 建物正面の看板に記載板

- ^ 関如来・編『当世名家蓄音機』文禄堂、1900年、55-56p頁。

- ^ 『伊勢神宮と全国「神宮」総覧』 p.118, 別冊歴史読本39 第28巻08号, 新人物往来社, 2003年 ISBN 4-404-03039-8

- ^ a b c d e f 平安神宮 祭典・行事一覧 http://www.heianjingu.or.jp/shrine/schedule.html , 2017年3月5日閲覧

- ^ 平成22年12月24日文部科学省告示第170号

- ^ “文化審議会答申 ~国宝・重要文化財(美術工芸品)の指定及び登録有形文化財(美術工芸品)の登録について~”. 文化庁. 2020年3月19日閲覧。

- ^ 令和2年9月30日文部科学省告示第118号

- ^ “登録有形文化財(建造物)の登録について(平成14年5月)”. 文部科学省. 2019年8月27日閲覧。

- ^ “秋元康総合プロデュース「京都SUSHI劇場」オープン! ノンストップエンターテインメントが体感できる劇場”. NewsWalker. KADOKAWA. 2019年3月22日閲覧。

- ^ “秋元康さんプロデュースの劇場が長期休館 平安神宮に昨秋開場”. 京都新聞. (2019年3月23日) 2019年3月23日閲覧。

関連図書 編集

- 安津素彦・梅田義彦編集兼監修者『神道辞典』神社新報社、1968年、54頁

- 白井永二・土岐昌訓編集『神社辞典』東京堂出版、1979年、305頁

- 菅田正昭『日本の神社を知る「事典」』日本文芸社、1989年、127頁

- 上山春平他『日本「神社」総覧』新人物往来社、1992年、170-171頁

- 『神道の本』学研、1992年、221頁

- 佐和隆研 他「京都大事典」淡交社、1984年、ISBN 4473008851、p.813

- 平安神宮百年史編纂委員会 編『平安神宮百年史 本文編』宗教法人 平安神宮、1997年。

- 平安神宮百年史編纂委員会 編『平安神宮百年史 年表編』宗教法人 平安神宮、1997年。

- 財団法人 建築研究協会 編『名勝 平安神宮神苑記念物 尚美館(貴賓館)泰平閣(橋殿)保存修理工事報告書』平安神宮、2004年。

- 京都府教育委員会 編『京都府文化財総合目録』財団法人 京都文化財団、2006年。

- 財団法人 京都文化財保護基金 編『京都の明治文化財』財団法人 京都文化財保護基金、1968年。

- 京都市文化観光局文化部文化財保護課 編『京都市の文化財』京都市文化観光局文化部文化財保護課〈京都市指定・登録文化財集〉、1992年。

- 佐藤實 編『伊勢神宮と全国「神宮」総覧』新人物往来社〈別冊歴史読本39〉、2003年。

- 下中邦彦 編『京都市の地名』平凡社、1979年。