ジョルジュ・ビゼー

ジョルジュ・ビゼー(フランス語: Georges Bizet[注 1]、1838年10月25日 - 1875年6月3日)は、19世紀フランスの作曲家[3]。早世により断たれたオペラのキャリアによりよく知られる。あまり成功に恵まれなかったものの、最後の作品となる『カルメン』がオペラ史の中でも最大級の人気と上演回数を獲得した。

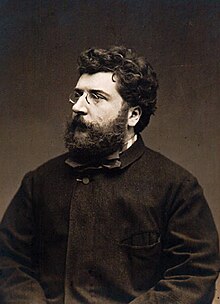

| ジョルジュ・ビゼー Georges Bizet | |

|---|---|

エティエンヌ・カルジャ撮影、1875年 | |

| 基本情報 | |

| 出生名 |

アレクサンドル=セザール=レオポール・ビゼー Alexandre-César-Léopold Bizet |

| 生誕 |

1838年10月25日 |

| 死没 |

1875年6月3日(36歳没) |

| 学歴 | パリ音楽院 |

| ジャンル |

オペラ クラシック音楽 |

| 職業 | 作曲家 |

パリ音楽院での学業成績は華々しく、栄えある1857年のローマ賞をはじめとして数々の賞を獲得した。傑出したピアニストと看做されていたものの、ビゼーはこの技術で金儲けをするという選択はせず、公の場で演奏することも滅多になかった。イタリアでほぼ3年間を過ごした後パリに戻った彼は、パリの主要歌劇場では新人の作品よりも確立された古典的演目の方が好まれていることを知る。鍵盤楽器作品も管弦楽作品も同じく大半が無視された結果キャリアは失速し、主として他者の音楽を編曲する仕事で生計を立てることになった。成功への挑戦に暇がなかったビゼーは1860年代に多くの歌劇場の仕事を開始するが、その多くが頓挫してしまった。この時期に上演にこぎつけた2つのオペラ『真珠採り』と『美しきパースの娘』のいずれも、すぐには成功を収めることはなかった。

1870年から1871年の普仏戦争時に国民衛兵として従軍し、戦後には1幕のオペラ『ジャミレ』を発表するも評判は芳しくなかった。一方、アルフォンス・ドーデの同名の戯曲に付された付随音楽『アルルの女』から編まれた管弦楽組曲はたちまち人気を博した。最後のオペラとなる『カルメン』の上演は、作品の主題となる裏切りや殺人が聴衆の心証を害する懸念から延期された。1875年3月3日にパリのオペラ・コミック座で初演されるが、聴衆の理解を得られずに不評に終わる。その3か月後に心臓発作によって命を落としたビゼーは、この『カルメン』がその後ウィーンで大成功を収め、フランス・オペラ史上画期的な傑作とまで評されることを知ることなく、失意のうちに没した[3][4][5]。

ジュヌヴィエーヴ・アレヴィとの結婚はとぎれとぎれながらも幸福をもたらし、1人の男児に恵まれた。死後、『カルメン』を除く彼の作品はほとんど無視されてきた。草稿は他者の手に渡るか散逸してしまい、出版された作品にも頻繁に他人による改訂や改変が加えられた。ビゼーは派閥を形成することなく、それとわかる弟子や後継者もいない。忘れられていた年月を経て、20世紀に入ると彼の作品はそれまでより多く上演機会を得るようになる。後世の評論家は華麗で独創的な作曲家として彼を賞賛し、その早すぎる死はフランスの歌劇場にとって計り知れない損失であったと評している。

生涯 編集

若年期 編集

家系と幼少期 編集

ジョルジュ・ビゼーは1838年10月25日、パリに生を受けた。最初につけられた名前はアレクサンドル=セザール=レオポール・ビゼー (Alexandre-César-Léopold Bizet) でありそのように届けが出されたが、1840年3月16日の洗礼時にジョルジュに改名され、以降生涯を通じてこの名前で知られていくことになる。父のアドルフ・ビゼーは美容師、床山であったが、正規教育を受けていないにもかかわらず後に声楽教師となった[6]。わずかながら作曲も手掛けており、少なくとも歌曲が1曲出版されている[7]。アドルフは1837年にエメ・デルサルトと結婚した。デルサルト家は貧しくなっていたとはいえ、教養豊かで相当に音楽に長じた一家だったため、結婚はアドルフの将来性を低いと考えた彼女の家族の反対を押し切る形で進められることになる[8]。エメが優れたピアニストであった一方、著名な歌手、教師であった兄のフランソワ・デルサルトはルイ・フィリップ、ナポレオン3世のいずれの宮殿でもその歌唱を披露していた[9]。フランソワの妻であったロジーヌは音楽の神童で、13歳にしてパリ音楽院においてソルフェージュの准教授を務めていた[10]。彼の母親がユダヤの家系であるという説を提唱する著者が少なくとも1人いるが、他のどの正式な伝記においてもこの説は立証されていない[11][12]。

一人っ子であったジョルジュは[8]、早くから音楽への適性を見せるとともにすぐに母から記譜法の基礎を吸収した。母はおそらく彼に最初のピアノの手ほどきも施したものと思われる[7]。アドルフが講義を受け持つ部屋の扉から聞き耳を立て、ジョルジュは記憶を頼りに難しい曲を複数歌えるようになると同時に、複雑な和声構造を同定、分析する能力を発揮するようになっていた。野心的な両親はこの早熟さを目の当たりにし、まだ9歳である息子が音楽院で学習を始めるに足るものと自信を深めた(最小就学年齢は10歳であった)。審査を担当したのは音楽院の教育委員会の委員であったホルンのヴィルトゥオーソ、ジョゼフ・メイフレッドだった。彼は少年が披露する技術に非常な衝撃を受け、年齢制限の規則を撤回すると席が空き次第速やかに彼を受け入れると表明したのであった[8][13]。

音楽院時代 編集

ビゼーは1848年10月9日、10歳の誕生日を迎える2週間前に音楽院への入学を許可された[8]。彼は早くから頭角を現した。6か月のうちにソルフェージュで1等賞を獲得、この偉業は音楽院の前ピアノ科教授であったピエール・ジメルマンの関心を引いた。ジメルマンはビゼーに対して対位法とフーガの個人指導を買って出て、これは1853年にこの老翁が他界するまで続けられた[14]。そのレッスンを通じてビゼーはジメルマンの娘婿にあたるシャルル・グノーと知り合い、幼い学生時分に彼から受けた音楽スタイルへの影響は続いていくことになる。ただし、後年2人の関係性はしばしば張りつめたものとなった[15]。ビゼーは他にもグノーの若き教え子である、13歳になるカミーユ・サン=サーンスに出会っており、固い友情で結ばれる。音楽院ピアノ科教授のアントワーヌ・マルモンテルによる指導の下、ビゼーのピアノの腕前はめきめきと上達した。1851年にピアノで音楽院の2等賞を獲得、翌年には1等賞に輝いている。彼は後にマルモンテルに次のように書き送った。「貴方の講義において人はピアノ以外のことも学ぶことが出来ます、そしてその者は音楽家となるのです[16]」

現存するビゼーの最初の作品は、1850年頃に書かれたソプラノのための歌詞のない歌曲である。1853年にジャック・アレヴィの作曲の講座に出席するようになった彼は、徐々に洗練さと品質の磨かれた作品を生み出し始める[17]。2つの歌曲「Petite Marguerite」と「La Rose et l'abeille」が1854年に出版された[18]。1855年には大オーケストラを駆使した野心的な序曲を作曲し[19]、グノーの2作品、オペラ『血まみれの修道女』と交響曲 ニ長調の4手ピアノ版を制作した。グノーの交響曲に関する仕事に触発されたビゼーは、17歳の誕生日を迎えた直後に交響曲 ハ長調を作曲した。この作品はグノーの作品と非常に似通っており、一部のパッセージでは全く同じ音の並びがみられる。ビゼー自身がこの交響曲を出版することはなかったが、1933年の再発見を経て、ついに1935年に初演された[20]。

1856年、ビゼーは誉れ高いローマ賞に挑戦した。成功を収めるというわけにはいかなかったが、それは他の出場者にとっても同じであった。同年の大会では音楽部門での受賞は該当者なしだったからである[21]。挫折を味わったのち、ビゼーはジャック・オッフェンバックが若い作曲家のためにと主催した、オペラ作曲コンクールへと出場した。課題はレオン・バットゥとリュドヴィク・アレヴィが執筆した1幕仕立てのリブレット、『ミラクル博士』に曲をつけるというもので、賞金として1,200フランが用意された。大賞はビゼーとアレクサンドル・シャルル・ルコックが分け合う形となったが[22]、これはビゼーをお気に入りとしていたアレヴィによって審査員が操作された末の妥協の産物であるという言い分で、ルコックは数年後に批判を行っている[注 2]。この成功の結果、ビゼーはオッフェンバックの金曜の夜会で常連ゲストとなった。その場に集まる音楽家らの中にいた年老いたジョアキーノ・ロッシーニはこの若者に出会い、彼に署名入りの写真を贈っている[24][注 3]。ロッシーニの音楽の大ファンだったビゼーは、初めての出会いから遠くないうちに次のように書いている。「ロッシーニは全員の中でも最高です、なぜなら彼にはモーツァルトのようにあらゆる美徳が備わっているのですから[26]」

ビゼーは1857年のローマ賞への応募に際し、グノーの熱烈な賛意もあって、アメデ・ブリオンのカンタータ『クロヴィスとクロティルド』に曲を付けることを選択した。芸術アカデミー会員による投票の結果、シャルル・コランを選出した審査員による当初の決定を覆してビゼーが賞を獲得することになった。賞の規定に従いビゼーには5年分の奨学金が支給され、彼ははじめの2年間をローマ、3年目をドイツ、そして最後の2年間をパリで過ごすことになった。要請事項は派遣中に毎年、アカデミーを満足させるようなオリジナル作品をひとつ提出することのみだった。ビゼーがローマへ発つ前の1857年12月には、受賞作のカンタータがアカデミーで演奏されて熱狂的に迎えられた[24][27]。

ローマ(1858年-1860年) 編集

1858年1月27日、ビゼーはヴィラ・メディチに到着した。この16世紀の宮殿には1803年から在ローマ・フランス・アカデミーが入居しており、ビゼーは実家に宛てた手紙の中でこの場所を「楽園」と評している[28]。アカデミー校長であった画家のジャン=ヴィクトール・シュネッツの下、ヴィラはビゼーや他の受賞者たちが芸術の探求に打ち込むにあたり理想的な環境を提供した。その社交的な雰囲気に楽しみを見出したビゼーは、たちまち人付き合いの気晴らしに浸っていった。ローマでの最初の6か月間に書かれた作品は、わずか『テ・デウム』の1作のみであった。これはローマ賞受賞者が応募資格を持つ、新作の宗教作品コンクールであるロドリゲス賞へ向けたものだった。審査員がこの作品に心を動かされることはなく、賞はビゼー以外の唯一の出場者だったアドリアン・バルトへと贈られた[29]。ビゼーは落胆のあまり宗教音楽は二度と書くまいと誓いを立てた。この『テ・デウム』は忘れられたままとなり、1971年にようやく出版された[30]。

1858年から1859年にかけての冬に、ビゼーは最初の提出作品としてカルロ・カンビアッジオのリブレット『ドン・プロコーピオ』に基づくオペラ・ブッファに取り組んだ。賞の規定では最初の提出作はミサ曲となるはずであったが、『テ・デウム』の経験から彼は宗教音楽の作曲を嫌がったのであった。このルール違反がアカデミー側にどう受け止められるか彼は気を揉んでいたものの、『ドン・プロコーピオ』への反応は当初前向きなもので、作曲者の「ゆったりとした華麗な筆致」並びに「若さと大胆な様式」には賞賛も寄せられた[14][31]。

アカデミーの寛容さに甘え続けることを望まなかったビゼーは、2作目としてホラティウスのテクストに基づき宗教的ミサ曲の形式で書かれた、かなり宗教色の強い楽曲を提出作品とすることを提案した。『Carmen Saeculare』と題されたこの作品は、アポローンとディアーナへの歌として計画された。しかし、作品に関する痕跡は何も残されておらず、ビゼーはこれに着手すらしなかったものとみられている[32]。野心的な構想を打ち立てながら間もなくそれを放棄するという傾向は、ローマ時代のビゼーの特徴となっている。『Carmen Saeculare』の他にもオペラの構想が5つ、交響曲の試みが2つ、そしてオデュッセウスとキルケーを主題とした交響的頌歌が構想されては葬られた[33]。『ドン・プロコーピオ』の後、ローマへの留学期間に書き上げられたのはわずか1作品、交響詩『ヴァスコ・ダ・ガマ』のみであった。これは『Carmen Saeculare』に代えて2作目の課題として提出され、アカデミーからは好評を博すも、瞬く間に忘れられた[34]。

1859年の夏、ビゼーは数人の仲間と共にアナーニとフロジノーネの山稜と森林を訪れた。加えて一行はアンツィオにある刑務所にも足を運んでいる。ビゼーはマルモンテルに手紙を出しており、興奮した様子で自らの経験を語っている[35]。8月にはナポリとポンペイへと足を延ばしたビゼーは、前者には心を動かされなかったものの後者には大いに喜んだ。「ここでは古の人々と暮らせます、彼らの寺院、彼らの劇場、家具が備えられていることがわかる彼らの家、彼らの台所器具を目にすることができるのです(略)[36]」彼はイタリアでの経験を基に交響曲のスケッチを開始するが、作曲の筆は遅々として進まなかった。ようやく1868年に完成を迎えたこの作品は、交響曲もしくは組曲『ローマ』である[14]。ローマに戻って間もなく、ビゼーはドイツへ移るのではなくイタリア逗留を3年に延長したい旨の申請を行い、承認されている。これにより「ある重要な作品」が完成できるとしたが、その楽曲が何であったのかはわかっていない[37]。1860年9月、友人で受賞者仲間のエルネスト・ギローとヴェネツィアを訪れている際、パリの母親が重篤な病に冒されているという報せが入り、ビゼーは帰郷の途に就いた[38]。

気鋭の作曲家 編集

パリ、1860年-1863年 編集

奨学金2年分を残してパリに戻ったビゼーは、一時的に経済的には安定した状態となり、同市の他の若い作曲家が直面していた困難を一時的に気にせずに済んだ[39]。オペラ座、オペラ=コミック座という国の助成を受けたオペラハウスでは[注 4]、いずれも伝統的なレパートリーが上演されており、これに祖国生まれの新たな才能たちは息が詰まり欲求不満に陥っていた。1830年から1860年にかけてローマ賞を受賞した54人のうち、オペラ座での自作の公演にこぎつけられたのはわずか8人しかいなかったのである[42]。オペラ=コミック座はオペラ座に比べるとフランスの作曲家を取り上げてはいたが、公演のスタイルや性格は1830年代から大きく変わっていなかった[42]。オペレッタのために作られた多くの小規模な劇場においては当時オッフェンバックが最重要視されており[40]、イタリア座は2流のイタリアオペラを専門としていた。志の高いオペラ作曲家が最も期待を寄せたのがリリック座であった。この一座は幾度も財政危機に陥りながらも、やり手支配人であったレオン・カルヴァリョの下で様々な会場を用いて断続的に興行を行っていた[42]。一座はグノーの『ファウスト』と『ロメオとジュリエット』、そしてベルリオーズの『トロイアの人々』短縮版の初演を手掛けた劇団だった[40][43]。

1861年3月13日、ビゼーはワーグナーの『タンホイザー』のパリ初演を観劇に訪れていた。これは有力なジョッキークラブ・ド・パリが取り仕切る公演で、聴衆の暴動に見舞われていた[44]。そのような邪魔が入りながらも、ビゼーは以前は単に奇矯なものとして退けていたワーグナー音楽への考えを改めることになる。彼はワーグナーが「あらゆる存命作曲家を超えた」存在であると言い切るようになったのである[34]。これ以降、作曲家としてのキャリアを通じて、しばしばビゼーに対して「ワグネリズム」であるとの非難の声が上げられていく[45]。

ピアニストとしてのビゼーは幼少期から相当な腕前を発揮していた。同時代の人物には、彼がコンサートの世界で未来を約束されていたと断言するものもいたが、彼はその才能を「まるで悪行であるかのように」隠すことを選択した[46]。1861年5月、ビゼーは珍しくそのヴィルトゥオーソの技術を発揮している。リストが参加する晩餐の場で、ビゼーは巨匠の難渋な楽曲のひとつを初見で、しかも完璧に演奏してみせ、それに誰もが驚いた。リストはこう述べている。「この難曲を克服できる人間は2人しかいないと思っていましたが[注 5](中略)3人おり、そして(中略)この最年少がおそらく最も大胆かつ最も華麗です[47]」

ビゼーの3作目の課題曲は、母の長引く闘病と1861年9月の他界により1年近く遅延した[39]。最終的に提出されたのは管弦楽のための三部作、序曲『オシアンの狩り』、スケルツォと葬送行進曲である。序曲は散逸してしまっており、スケルツォは後に交響曲『ローマ』へと組み入れられ、葬送行進曲は編曲を経て後年のオペラへ転用された[14][48]。ビゼーが1862年の多くをかかりっきりになって生み出した、4作目であり最後となる提出作は1幕のオペラ『太守の一弦琴』である。国から助成を受けるオペラ=コミック座は折に触れてローマ賞受賞者の作品を上演することを義務付けられており、『太守の一弦琴』も1863年に正式に稽古入りした。しかし、4月になってビゼーに3幕のオペラを書いて欲しいとの依頼が舞い込む。それはアレクサンドル・ヴァレフスキ公爵からもたらされた案件だった。これが結実した作品がミシェル・カレとウジェーヌ・コルモンのリブレットによる『真珠採り』である。この依頼は、対象のオペラがその作曲家の最初の舞台作品であることという条件付きであったため、ビゼーは急遽『太守の一弦琴』の公演を取り下げ、その音楽の一部を新作に取り入れたのだった[48]。『真珠採り』の初演は1863年9月30日に、リリック座劇団によって行われた。評価は概して辛口であったが、ベルリオーズは賞賛し、この作品が「ビゼー氏には最大の名誉となる」と記した[49]。一般聴衆の反応は生温かいもので、このオペラは18回の公演でお終いとなった。再演は1886年まで行われなかった[50]。

1862年、ビゼーは一家の家政婦であったマリ・レテールとの間に1児を儲けた。その少年ジャンはアドルフ・ビゼーが自分の父であると信じて育てられたが、1913年に臨終の床に就く母から真の父親が誰であるかを明かされたのであった[51]。彼はそれまでビゼー家でビゼーの従兄弟として暮らしていたのである。

あがきの日々 編集

ローマ賞の奨学金が途絶え、ビゼーは気付くと作曲では食べていけなくなっていた。彼はピアノの弟子を取ることにし、作曲の指導も行った。そうした門弟のうちの2人、エドモン・ガラベールとポール・ラコンブとは友情を育んだ[14]。また様々な舞台作品の練習やオーディションピアニストとして働き、中にはベルリオーズのオラトリオ『キリストの幼時』やグノーのオペラ『ミレイユ』もあった[52]。しかし、この時期の彼が一番の働きをみせたのは、他者の作品の編曲家としてであった。大量のオペラやその他作品のピアノ編曲を製作し、声楽譜の作成、ジャンルを問わぬあらゆる音楽の管弦楽編曲をこなした[14][53]。さらに、「ガストン・ド・ベッツィ」という筆名を用い、『La Revue Nationale et Étrangère』誌の音楽評論家としても少しだけ活動していた。1867年8月3日にこの立場で書かれた唯一の記事が世に出ているが、その後に同誌の新編集者と諍いを起こして辞任している[54]。

1862年以来、ビゼーはイヴァン雷帝の生涯を基にしたオペラ『イヴァン4世』に取り組んでいた。カルバリョがこのオペラを公演するという約束を果たせなくなったため、1865年12月にビゼーがオペラ座に対し提供を打診するも却下に終わる。これにより、この作品は1946年まで上演されないままとなってしまった[50][55]。1866年7月、ビゼーはカルバリョとの新たな契約に署名した。ウォルター・スコットの原作に基づきジュール=アンリ・ヴェルノワ・ド・サン=ジョルジュがリブレットを著した『美しきパースの娘』についてである。このリブレットについて、ビゼーの伝記作家であるウィントン・ディーンは「ビゼーがそれまでに作曲を求められた中でも最悪」であったと評する[56]。配役やその他の問題により初演の日程は1年先延ばしとなり、最終的に1867年12月26日にリリック座によって上演された[50]。紙上の評価はビゼーのどのオペラに対するものより好意的だった。『ル・メネストレル』誌の評論家は第2幕について「最初から最後までの傑作」と称賛した[57]。作品として成功を収めながらも、カルバリョの財政的困窮により上演は18回で終了となった[50]。

『美しきパースの娘』が稽古に入っていた時、ビゼーは3人の作曲家との共作に取り組んでいた。4幕のオペレッタ『マールボロは戦場に行った』をひとり1幕ずつ書くというものである。1867年12月13日にテアトル・ド・ラテネ(Théâtre de l'Athénée)での初演を迎えると、この作品は大きな成功を収めた。『Revue et Gazette Musicale's』の評論家は特にビゼーが担当した幕を褒めちぎり「ここまで格好よく、気が利き、さらにそうでありながら際立っていられるものは他にない」と述べている[58]。また、ビゼーは時間を見つけて長くかかった交響曲『ローマ』を完成させ、数多くの鍵盤楽曲や歌曲を作曲した。にもかかわらず、ビゼーの生涯でもこの時期には大きな失望が目立っている。少なくとも2つのオペラの計画がほとんど、もしくは全く進まずに破棄された[注 6]。1867年のパリ万博へ応募したカンタータと讃美歌を含む、コンクールへの挑戦はいずれも落選に終わった[60]。オペラコンクールへ応募した『トゥーレの王の杯』は5位以内にも入らなかった。現存するこの作品の断片を分析した研究者たちは、そこに『カルメン』の萌芽を認めている[61][62]。1869年2月28日、交響曲『ローマ』がジュール・パドルーの指揮によりシルク・ナポレオンで初演された。ビゼーは拍手とシッと不満の息を漏らす音、そして猫の声を真似る野次が同じ割合だけ聞こえたことを根拠に、作品は成功だったとガラベールに伝えている[63][注 7]。

結婚 編集

ジャック・アレヴィの死からさほど時の経っていない1862年、アレヴィ夫人の代理の者からビゼーに恩師の未完のオペラ『ノエ』を完成させられないかと声がかかっていた[65]。その際は行動に移すことはなかったが、ビゼーはアレヴィ一家とは親しい関係を保っていた。ジャックは2人の娘を残していた。姉のエスターは1864年に亡くなっていたが、この出来事で心に深い傷を負ったアレヴィ夫人は下の娘のジュヌヴィエーヴと共に暮らすことに耐えられなくなり、娘は15歳から別の家庭で暮らしていた[66]。ジュヌヴィエーヴとビゼーがいつから惹かれ合っていたのかは不明ながら、1867年10月にビゼーはガラベールに宛てて「私はかわいらしい娘に出会い、彼女を愛しています!2年のうちに彼女は私の妻になるのです!」と書き送っている[67]。2人は婚約者となったが、アレヴィの家庭は当初この縁には反対の立場だった。ビゼーによれば、一家は彼を結婚相手として相応しくない「貧乏、左翼的、反宗教的、そしてボヘミア人」であると考えていたという[68]。ディーンはこれが「芸術家、変わり者に溢れた一家」が出したにしては奇妙な異議の根拠であると述べる[69]。1869年の夏には反対意見に打ち勝ち、1869年6月3日に結婚式が執り行われた。ルドヴィク・アレヴィは自らの雑誌にこう記している。「ビゼーには魂と才覚がある。彼は成功する『はずだ』[70]」

ビゼーは義父に対する遅ればせながらの敬意の印として、『ノエ』の草稿を引き受けて完成させた。行き場を失った彼の『ヴァスコ・ダ・ガマ』と『イヴァン4世』の一部も作品の中に取り入れられた。しかし、カルヴァリョの会社がとうとう倒産してしまい、リリック座で予定されていた公演は流れてしまった。結局『ノエ』の初演は1885年まで待つことになる[14][65]。ビゼーの結婚生活ははじめこそ幸福なものであったが、ジュヌヴィエーヴの親譲りの気性の不安定さ[66]、その彼女の母親とのこじれた関係性、そして夫婦の問題に口を出してくるアレヴィ夫人により望まぬ影響を受けた[62]。こうしたことがありながらもビゼーは義母との良好な関係を保ち、広範な書簡のやり取りを続けた[71]。結婚の翌年、彼は少なくとも6作のオペラの計画を練り、そのうち2作のスケッチを開始した。ひとつはサミュエル・リチャードソンの小説『クラリッサ』に依拠する『クラリッサ・ハーロー』、もうひとつはヴィクトリアン・サルドゥのリブレットによる『グリゼリディス』である[72]。しかし、これらの仕事の進行は1870年7月の普仏戦争勃発により打ち止めとなってしまった[73]。

戦争と激動 編集

度重なり確認されていたプロイセンからの挑発行動は、ついにプロイセン王子レオポルト・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲンをスペイン国王に推挙するという動きに至り、フランス皇帝ナポレオン3世は1870年7月15日に宣戦布告を行った。開戦当時、この動きは愛国的な気勢の高まりと勝利への確信によって支持を集めた[14][74]。ビゼーも他の作曲家や芸術家たちと共に国民衛兵に志願して訓練を開始した[75]。彼は交戦時に身につけるとされた旧式の装備を酷評していた。彼の部隊の銃器は、ビゼー曰く、敵よりも自分自身を危険にさらす代物であったという[71]。まもなく、敗北の報せが続いて国の機運は沈んでいった。9月2日のセダンの戦いではフランス軍が大敗を喫し、ナポレオン3世は身柄を拘束の上で退位させられ、フランス第二帝政は突然の終焉を迎えたのであった[75]。

ビゼーはパリでの第三共和政の宣言を熱狂的に歓迎した[75]。新政府は平和を求めることをせず、9月17日にパリはプロイセンの軍隊に取り囲まれる[76]。イングランドへ逃れたグノーとは異なり[77]、ビゼーは包囲された街を脱出することを拒んだ。「パリを離れることはできません!不可能です!それはまったくもって臆病者の行いです」と、アレヴィ夫人への手紙に書かれている[71]。同市での暮らしは質素で厳しいものとなっていったが[注 8]、10月までには日常を取り戻さんとする努力がなされた。パドルーは彼の日曜定期コンサートを再開し、11月5日にはグルック、ロッシーニ、マイアベーアの作品の抜粋を用いて舞台を再開したのである[76][79]。

1871年1月26日に休戦協定に署名がなされるも、3月のプロイセン兵のパリからの退却は混乱と市民騒動の期間の幕開けとなった。蜂起に続いて都市の執行部が反体制派に取って代わられると、パリ・コミューンが発足した[80]。街はもはや自分にとって安全ではなくなったと覚悟を決めたビゼーは、ジュヌヴィエーヴと共にコンピエーニュへと避難した[71]。その後ル・ヴェジネに落ち着いてコミューンの2か月間をその地で過ごす。政府軍が次第に蜂起を鎮圧していき、その銃声が鳴り響くのが聞こえる距離であった。5月12日に、ビゼーは義母へと「大砲が信じがたい狂暴さで轟音を放っています」と書き送っている[71][81]。

後期キャリア 編集

『ジャミレ』、『アルルの女』、『ドン・ロドリーグ』 編集

パリが日常を取り戻し、1871年6月にはオペラ座の支配人であったエミール・ペリンによって同劇団の合唱指揮者としてビゼーが任用されることが確約されたかに思われた。ビゼーは10月に業務を開始することになっていたが、そのポストには11月1日にエクトル・サロモンが就いた。これについてミナ・カーティスは、自著のビゼーの伝記において、支配人がエルネスト・レイエのオペラ『Erostrate』をわずか2回の公演をもって不当に打ち切ったと考えたビゼーは、抗議のために職を辞したか就任を拒絶したのではないか、と推測している[82]。ビゼーは『クラリッサ・ハーロー』と『グリゼリディス』の仕事を再開するが、後者をオペラ=コミック座で上演するという計画は頓挫し、いずれの作品も未完のままとなってしまった。現存するのはその音楽の断片のみである[83]。1871年に完成をみた作品にはピアノ連弾のための『子供の遊び』、1幕のオペラ『ジャミレ』がある。『ジャミレ』は1872年5月からオペラ=コミック座で上演された。公演の出来は粗末なもので、主要歌手が32小節を飛ばしてしまうなど歌唱も万全ではなかった。11回目の公演を最後に閉幕し、1938年になるまで再演されることはなかった[84]。7月10日にジュヌヴィエーヴは夫婦の唯一の子どもとなった、息子のジャックを出産した[85]。

ビゼーの次の大きな仕事はカルヴァリョからもたらされた。カルヴァリョはその時パリのヴォードヴィル劇場を運営しており、アルフォンス・ドーデの戯曲『アルルの女』へ付ける付随音楽を求めていた。10月1日に舞台が開幕すると、評論家は音楽について大衆趣味には複雑すぎると述べるにとどまった。しかし、レイエとマスネの勧めもあり、ビゼーは劇音楽を用いて4曲からなる組曲を制作[86]、11月10日にパドルーの指揮で初演されると熱狂的に評価された[14][注 9]。1872年から1873年にかけての冬の時期、ビゼーはいまだ戻ってこないグノーの『ロメオとジュリエット』をオペラ=コミック座で再演する段取りを監督していた。両者の間には数年にわたって隙間風が吹いていたが、ビゼーはかつての指導役からの助けを求める声に前向きに返答していた。次のように書いている。「貴方は私の芸術家人生のはじまりです。私は貴方から生まれ出たのです[88]」

1872年6月に、ビゼーはガラベールにこう伝えている。「オペラ=コミック座のために3幕を作曲する依頼を受けたところです。[アンリ]メイヤックと[ルドヴィク]アレヴィが私の作品の仕事をしています[89]」この計画のために選定された題材はプロスペル・メリメの小説『カルメン』であった。ビゼーは1873年の夏に作曲に着手したが、オペラ=コミック座の経営陣は健全な娯楽を提供することを常とする劇場に、この際どい物語が似つかわしくないのではないかという懸念を抱いており、上演はいったん停止となった[14][90]。そこでビゼーはエル・シッドの物語をルイ・ガレとエドゥアール・ブローが戯曲に落とし込んだ『ドン・ロドリーグ』の作曲を開始することにした。彼はオペラ座の首席バリトン歌手であったジャン=バティスト・フォールなどの選ばれた聴衆に向けてピアノ版を弾いて聴かせ、この歌手に認められることでオペラ座の上層部が作品の上演に向けて動いてくれることに期待をかけた[91]。しかし、10月28日から29日にかけての夜間、オペラ座は全焼してしまった。差し迫った懸案事項のただ中に置かれた経営陣は、『ドン・ロドリーグ』のことを後回しにした[92]。この作品が完成されることはなく、彼は最終幕のある主題を転用する形で1875年の序曲『祖国』を書いている[14]。

『カルメン』 編集

『カルメン』の構想に最も強く反対してしたオペラ=コミック座の共同支配人アドルフ・ド・ルーヴェンが1874年初頭に辞職し、作品の上演に対する最大の障壁が取り除かれた[14]。夏のうちに総譜を完成させたビゼーは出来栄えに喜びを露わにしていた。「全編が清明さと活気で出来ており、色彩と旋律に満ちた作品を書き上げました[93]」著名なソプラノ歌手のセレスティーヌ・ガリ=マリエがタイトル・ロールを歌う契約を交わした。ディーンによると、彼女が適役であったことにビゼーが喜んだのと同じく、彼女もこの役に喜んだという。ビゼーとガリ=マリエが一時恋仲になったのではないかという噂が流れた。この頃には彼とジュヌヴィエーヴの関係性は緊迫したものとなっており、数か月にわたって別居が続いていたのである[94]。

1874年10月に稽古が開始されると、管弦楽が譜面の演奏に難儀し、一部のパートが演奏不能であることを見出した[95]。同様に合唱も曲の一部が歌唱不能であると訴え、さらにただ舞台上に並んで立つだけでなく、喫煙をしたり喧嘩をしたりと登場人物として演技をしなければならないことに落胆した[96]。また、ビゼーは劇場側が不適切と看做す部分のアクションを変更しようという動きに対処を迫られた。主演の歌唱陣が公演から身を引くと脅しをかけることによってようやく、経営陣を折れさせることができたのであった[97][98]。これらの問題解決により初演は1875年3月3日まで延期されることになるが、偶然にもこの日の朝、ビゼーがレジオンドヌール勲章のシュヴァリエに叙されることが公表された[99]。

初演にはジュール・マスネ、カミーユ・サン=サーンス、シャルル・グノーらの音楽界の重鎮らが詰め掛けた。右目に膿瘍を患っていたジュヌヴィエーヴは出席することが出来なかった[99]。初演は4時間半にも及び、最終幕が開幕したのはようやく真夜中過ぎのことだった[100]。公演後のマスネとサン=サーンスは祝意を表明したが、グノーはそれほどでもなかった。ある記述によれば、彼はビゼーを剽窃で非難していたという。「ジョルジュは私から盗んだ!総譜からスペインのエアと私のものを取ってしまったら、そこに残されるのは一つもビゼーの手になるものではなく、魚を覆うソースだけだ[101][注 10]」出版物での評は大半が否定的論調で、ヒロインが美徳の女性ではなく、不道徳な男食いであったことへの狼狽を表明していた[100]。ガリ=マリエの演技はある評論家からは「まさに悪徳の化身」と評された[104]。その他にも、旋律に欠けると不平を述べ、オペラ=コミック座の伝統的な出し物であるオベールやボイエルデューと比べて否定的見解を示した者もいた。『L'Art Musical』のレオン・エスキュディエはその音楽を「緩慢ではっきりしない」とし、「一向にやってこないカデンツを待って耳が疲れ果ててしまう」と記した[105]。しかし、テオドール・ド・バンヴィルは賛辞を寄せ、ビゼーがオペラ=コミック座の普通でない「お人形」に代えて真に迫る男と女のドラマを示してみせたことを賞賛した[106]。一般大衆の反応は生ぬるいもので、間もなくビゼーはこの作品が失敗であったと確信するようになる。「私には明確な絶望的大失敗が予見されます[107]」

病と最期 編集

ビゼーは人生の大半を繰り返される喉の病気に苦しめられてきた[108]。ヘビースモーカーであり、1860年代半ばには出版社の編曲をこなすのに1日16時間も働いて、知らぬ間にさらに健康を害していた可能性がある[109]。1868年には気管に膿瘍ができ、「私は犬の様に苦しんでいます」と非常に体調が悪いことをガラベールに伝えている[110]。1871年、また『カルメン』の仕上げに入っていた1874年にも再び、自身が「喉の扁桃炎」と称する深刻な発作によって身動きが取れなくなっており、1875年3月終わりにもさらなる発作を起こしていた[111][112]。この時『カルメン』の失敗という出来事に消沈していたビゼーの回復は遅く、5月には再び病気に伏せることになる。月末にはブージヴァルにある別荘へと赴き、少し調子を取り戻した彼はセーヌ川へと泳ぎに行った。その翌日、6月1日に高熱と痛みに苦しめられ、さらに心臓の発作とみられる症状が追い打ちをかけた。一時回復したかに思われたが、結婚記念日にあたる6月3日の早朝に襲った2度目の発作が致命傷となった[113]。36歳だった。

ビゼーの死がもたらす悲しみにより、そして彼の気持ちが沈んでいたことが知られていたことから、自殺説がまことしやかに囁かれた。死因は確証をもって決定されていたわけではないが、医師らは最終的に死の原因を「急性関節リウマチに伴う心臓の合併症」と断定した[注 11]。訃報はパリの音楽界に衝撃を与え、ガリ=マリエはあまりの狼狽で舞台に上がることが出来ず、当夜の『カルメン』の上演は中止となり、ボイエルデューの『白衣の婦人』と差し替えられた[113]。

6月5日にオペラ座のすぐ北に位置するサントトリニテ教会で執り行われた葬儀には、4,000人を超える人々が参列した。アドルフ・ビゼーが会葬者を先導し、グノー、トマ、ルドヴィク・アレヴィ、レオン・アレヴィ、マスネらが続いた。パドルーが指揮する管弦楽が『祖国』を演奏し、オルガニストは『カルメン』の主題を用いて幻想曲を即興演奏した。引き続いてペール・ラシェーズ墓地での埋葬では、グノーが弔辞を述べた。彼は、ビゼーが真の芸術家として認められる道半ばにして命を絶たれてしまったと述べた。最後にはグノーは崩れ落ち、結びの言葉で締めることができなかった[115]。その夜にオペラ=コミック座で行われた『カルメン』の特別上演が行われると、3か月前には一様にこの作品を非難していた記者たちは、ビゼーは今や巨匠であると言い切ったのであった[116]。

音楽 編集

初期作品 編集

ビゼー最初期の作品は主に歌曲と鍵盤楽曲の習作であるが、そこには早くも現れ出る力量とメロディー作家としての才能が示されている[14]。ディーンは1854年以前に書かれたピアノ作品『無言歌』の中に、ビゼーの円熟の作品の特徴である「旋律、リズム、そして伴奏の連携」の証拠を見出している[117]。ビゼーの最初の管弦楽作品は1855年にロッシーニの『ウィリアム・テル』の方法で書かれた序曲である。評論家は同年に書かれた交響曲 ハ長調を平凡な作品であると看做しているが、後世のコメンテーターはこの作品をモーツァルトやシューベルトとの好意的な比較をもって温かく称賛している[14]。ディーンの見立てでは、この交響曲には「これほどの若さの作曲家の作品の中には、比肩し得るものは数曲のみ、勝るものはひとつもない」という[118]。評論家のアーネスト・ニューマンは、「内なる声」(及びフランス音楽界の現実)がビゼーを舞台に向かわせる以前のこの時分には、彼は自分の将来が器楽曲の分野に存すると考えていたのかもしれないと述べている[119]。1859年に書かれた交響曲第2番の草稿は破棄され、第3番については作曲されたのかどうかも判然としない。

管弦楽、ピアノ、声楽曲 編集

初期の交響曲以降、ビゼーの純管弦楽曲は散発的に書かれたに過ぎない。ディーンは8年以上を費やして書き上げられた交響曲『ローマ』について、幼少期に書かれた前作に見劣りすると考えている。ディーンの述べるところでは、この作品にはグノーに何かしら負うところがあり、ウェーバーやメンデルスゾーンを思い起こさせるパッセージもある。ディーンはまとまりの悪さともったいぶった音楽が過剰であり、それが「不発」に終わったことで作品の価値を下げているとも主張する。その他のビゼー円熟期の管弦楽作品である序曲『祖国』も同様に低評価である。「愛国心をもった分かりづらい芸術による、危機への酷い警鐘である[120]」

音楽学者のヒュー・マクドナルドは、ビゼーの最良の管弦楽作品は12曲からなるピアノ4手のための『子供の遊び』(1871年)から編んだ組曲と、ドーデの戯曲『アルルの女』のための付随音楽(1872年)からの組曲に見出されると論じる。『子供の遊び』は1873年に5曲からなる『小組曲』となり、付随音楽の方は2つの組曲、ひとつは初演の年にビゼー自身が構成したもの、もうひとつはビゼーの死後の1879年にギローが仕立てたもの、となった。マクドナルドによると、この3つの組曲ではビゼーのスタイルは円熟に至っており、もし彼が長生きしていたら、これらが基礎となって将来には管弦楽曲の傑作が生まれていたかもしれないという[14]。

ビゼーのピアノ作品はコンサートピアニストのレパートリーには入っておらず、概してアマチュアが挑戦するには難渋すぎる。例外は上述の4手のための組曲『子供の遊び』である。ビゼーはここでは自身の独奏曲では支配的なヴィルトゥオーソ的パッセージを排している[14]。初期のピアノ作品にはショパンの影響がある。『半音階的変奏曲』や『幻想的な狩り』などの後期作品ではリストに負うところが大きくなっている[121]。また編曲作品としてサン=サーンスのピアノ協奏曲第2番やモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』などのピアノ独奏用編曲を残し、後者に関しては1866年にビゼーの金銭的事情のために出版され2021年にシプリアン・カツァリスによって全曲が録音され、フレデリック・ショパン研究所から録音がリリースされた[122]。

ビゼーの歌曲の大半は1866年から1868年の間に書かれている。それぞれの節に対して創造力なく同じ音楽が繰り返されていること、歌手というよりオーケストラのために書かれている傾向があることが、主な弱点であるとディーンは明確化している[123]。ビゼーの大規模声楽作品の多くは失われている。全曲が現存する初期の『テ・デウム』について、ディーンは「ただビゼーが宗教音楽の作曲に適性を持たなかったことを示すだけの惨めな作品」として却下している[124]。

舞台作品 編集

初期の1幕のオペラ『ミラクル博士』には、ビゼーのこのジャンルでの有望さが初めて明瞭に示されている。ディーンによれば、その煌めく音楽には「パロディー、管弦楽法、喜劇的性格の多くの幸せな筆致」があるという[118]。ニューマンはビゼーの最初期の作品の多くに、後年の業績が生まれる確証を認めている。「幾度となく、我々はそれらの中にあれやこれやの筆致を見出すが、それは自身の中に劇作に根ざすものを持つ音楽家のみが実現可能だったものなのである[125]」しかし、『カルメン』までのビゼーは本質的に歌劇場の革命児ではなかった。彼はドニゼッティ、ロッシーニ、ベルリオーズ、グノー、トマらによって築き上げられてきた、イタリアオペラ、フランスオペラの伝統の範疇でほとんどの作品を書いたのである。モーツァルトに比肩し得るような人間の声への感性において、彼はこれら全員を凌駕していたとマクドナルドは唱えている[14]。

『ドン・プロコーピオ』でのビゼーは、非常に類似した作品であるドニゼッティの『ドン・パスクワーレ』に典型的な、イタリアオペラに蓄積された技法に従っている。しかし、独自の筆致による見慣れたイディオムが散りばめられており、そこに現れたビゼーの筆跡を見間違えることはない[14][126]。初の重要なオペラである『真珠採り』では、ビゼーは凡庸なリブレットと不自然な筋書きに苦労させられた。にもかかわらず、ディーンの見解ではその音楽は幾度も「当時のフランスオペラのレベルを遥かに超えた」高みに至っているという[48]。多くの独創的な装飾楽句の中に、チェロの伴奏の上に2つのホルンが奏するカヴァティーナ「Comme autrefois dans la nuit sombre」への導入部があるが、研究者のエルヴェ・ラコンブの言に依れば「遠くの森で失われたファンファーレのような記憶に共鳴する」効果を発揮しているという[127]。『真珠採り』の音楽が舞台となっている東方の雰囲気を醸し、深くその情景を思わせる一方で、『美しきパースの娘』においてはビゼーはスコットランドの色彩や空気をもたらすような試みを何ら行っていない[14]。とはいえ、第3幕の誘惑の場面では別動隊の木管と弦楽器が用いられるなど、譜面には高い創作力によって書かれた箇所がみられる[128]。

マクドナルドはビゼーの未完の作品から、『トゥーレの王の杯』が『カルメン』の頂に到達することになる力量の明白な兆しを見せると述べ、もし『クラリッサ・ハーロー』と『グリゼリディス』が完成していたとしたら、ビゼーの遺産は「比べものにならないほど豊かに」なっていただろうと唱えている[14]。ビゼーは既に受け入れられたフランスオペラの音楽的慣習から離れていったため、評論家から敵意を向けられることになった。『ジャミレ』の場合には「ワグネリズム」との批判の声が再び上がった[129]。というのも、聴衆の多くには音楽が大げさかつ単調で、リズムと旋律の両方を欠いているように思われ、その譜面に込められた独創性を理解するのに難儀したからである[95]。対照的にマクドナルドが表明するように、今日の評論家の見解では『ジャミレ』は「真に魅力的な作品であり、創意の筆致に満ちており、それは特に半音階的な色彩において顕著」であるという[14]。

ラルフ・P・ロッケは『カルメン』の由来に関する研究の中で、ビゼーが成功裏にスペイン、アンダルシアを想起させていることに着目している[103]。グラウトは著書の『History of Western Music』の中で、その音楽の並外れたリズムと旋律の活力、そして最も効率的な方法で最大の劇的効果を上げるビゼーの能力を賞賛している[130]。このオペラを早くから擁護していた人物にはチャイコフスキー、ブラームスらがいるが、中でもワーグナーは「神よ感謝します、息抜きのためとうとうその頭脳に着想のある者を遣わせてくださったことを」と述べている[131]。他にもフリードリヒ・ニーチェはこの作品を支持し、頭の中でそらんじられると豪語していた。「深さへの気取りを見せることのない音楽であるが、その非常に素朴で誠実な簡素さは喜ばしい[132]」彼はこの作品を20回も観たと記述している。『カルメン』が音楽劇の巨匠としてのビゼーの成長が遂げられたことを示し、オペラ・コミックのジャンルにおける頂点を極めたというのが、広く一致した見解である[14][133]。

死後 編集

ビゼーの死後に、彼の原稿の多くが散逸してしまった。彼の作品は他人の手で改訂されて非正規版として出版されたため、ビゼーの真筆を確かなものにすることはしばしば困難となっている[14]。『カルメン』すらも対話部分をギローが書いたレチタティーヴォへ置き換えたグランド・オペラへと改変されており、譜面にも手が加えられている[133]。音楽界はただちにビゼーを巨匠として認めたわけではなく、『カルメン』と『アルルの女』組曲を除いて、死後しばらく彼の作品はほとんど演奏されることはなかった[14]。しかし、20世紀に入ると関心が増してくる。1906年には『ドン・プロコーピオ』がモンテカルロで甦演された[134]。『真珠採り』のイタリア語版が1916年11月13日にニューヨークのメトロポリタン・オペラでエンリコ・カルーソーを主演テノールに据えて上演され[135]、以降この作品は多くのオペラハウスの定番演目となっている[136]。交響曲 ハ長調は1935年にスイスで初演された後、演奏会のレパートリー入りを果たし、トーマス・ビーチャムら他が録音を行っている[137]。ウィントン・ディーン編の『トゥーレの王の杯』抜粋は1955年7月12日にBBCによって放送され[138]、『ミラクル博士』は1957年12月8日にパーク・レーン・グループによってロンドンで復活上演された[134]。『ヴァスコ・ダ・ガマ』と『イヴァン4世』、数多くの歌曲やピアノ曲全集も録音がなされている[注 12]。『カルメン』はパリでの最初の45回公演をいまいち盛り上がらぬまま終えた後、ウィーン(1875年)とロンドン(1878年)での公演を経て世界的な人気作へと変貌した[142]。下劣かつ残忍な主題が強調され、「理想化された生ではなく、実際に営まれている生」を反映した芸術、ヴェリズモ・オペラの嚆矢となる作品であると認められている[131][143]。

音楽評論家のハロルド・C・ショーンバーグは、もしビゼーが命を落とさなかったら、彼はフランスオペラに革命を起こしていたのではないかと推測する[132]。実のところ、ヴェリズモは主としてイタリア人が取り上げていき、中でも著名なプッチーニは、ディーンによれば、このアイデアを「陳腐化するに至るまで」発展させたのであった[144][注 13]。ビゼーは特定の派閥を形成することはなかったが、ディーンは彼の影響を受けた作曲家としてシャブリエやラヴェルの名前を挙げている。また、ディーンはビゼーの悲劇的主人公 - 『アルルの女』のフレデリや『カルメン』のホセ - に魅了された影響が、チャイコフスキーの後期交響曲、とりわけ第6番『悲愴』に表れていると唱える[144]。マクドナルドは短命であったこと、はじめに躓いたこと、そして最後の5年になるまで焦点が定まらなかったことにより、ビゼーの影響は限定的であると記している。「ビゼーが他のことに気を取られていたであるとか、誰にも作曲を依頼されなかったであるとか、または早世によって壮観だったであろう傑作が書かれぬままとなったことには、どこまでも気落ちさせられる。しかし、彼の最良の音楽の華やかさと個性は見間違えようのないものである。これによって既に才能と独自性を持った作曲家で豊かであったフランス音楽の時代は、さらに大いに豊かなものとなったのである[14]」

ビゼーの一家では、父のアドルフが1886年にこの世を去った。息子のジャックは悲恋の末、1922年に自殺している。ビゼーが先にもうけていた息子のジャン・レテールは『ル・タン』紙の局長としてのキャリアで成功を収め、レジオンドヌール勲章のオフィシエに叙され、1939年に77歳で没した。未亡人のジュヌヴィエーヴは、1886年に裕福なロスチャイルド財閥の顧問弁護士であったユダヤ人のエミール・ストロースと再婚した。彼女はパリの社交界では有名な花形サロンの女主人となり、マルセル・プルーストらと親交を深めた[注 14]。彼女は前夫の音楽遺産にほとんど関心を示さず、ビゼーの原稿目録を作成する労を取ることなく、多くを手土産として手放してしまった。彼女は1926年に他界しており、その遺言によりジョルジュ・ビゼー賞基金が設立された。これは「過去5年以内に卓越した作品を制作した」40歳に満たない作曲家に対し、年に一度授与される賞である。歴代受賞者にはトニー・オーバン、ジャン=ミシェル・ダマーズ、アンリ・デュティユー、ジャン・マルティノンらが名を連ねている[146][147]。

脚注 編集

注釈 編集

- ^ 発音: フランス語: [ʒɔʁʒ bizɛ]、イギリス: [ˈbiːzeɪ] BEE-zay, アメリカ: [biːˈzeɪ] bee-ZAY;[1][2].

- ^ ルコックは次のように書いている。「ビゼーの音楽は悪くはなかったが相当に重たく、また彼は私が拾い上げることのできたちょっとした対句のほとんど全てでしくじっていた。」この立腹には、キャリアの中で劇場での成功の多くを逃してしまったこと全てに対して彼が抱いていた失望が反映されているのであろうと、ミーナ・カーティスは唱えている[23]。

- ^ はじめこそオッフェンバックのサークルに仲間入りできたことを喜び、金曜の集まりで得られた繋がりを楽しんだビゼーだったが、この老いた作曲家がフランスの歌劇場に築き上げた影響力に憤るようになり、彼の音楽に軽蔑を覚えるようになっていった。1871年にポール・ラコンブへ宛てた手紙では「広がり続けるあの悪魔のようなオッフェンバックの侵略」に触れており、「屑」や「こんな猥褻物」としてオッフェンバックの作品を却下している[25]。

- ^ 「オペラ=コミック座」という名称は文字通りにコミック・オペラやオペラ・ブッファを意味するわけではない。オペラ=コミック座の興行の特徴として最たるものは、歌によるレチタティーヴォに代えて発話による対話 - ドイツのジングシュピールのモデルを置いたことだった[40][41]。

- ^ リストは「この曲を正確に弾けるのは私とハンス・フォン・ビューローだけ」と豪語していた。

- ^ ディーンはうちひとつがサン=ジョルジュとレオン・アレヴィのリブレットによる『Les Templiers』であると同定している。タイトル未詳のもう1作はアルトゥル・ルロイとトマ・ソヴァージュのリブレットによる作品であった[59]。

- ^ この公演ではビゼーの希望に反し、彼の3作目のローマ賞課題作であったスケルツォが省略されていた。スケルツォがこの作品に組み込まれたのは1880年、ビゼーがこの世を去って5年が経ってからのことだった[64]。

- ^ 包囲期間に実際に飢餓になったことは数回ほどしかなかったが、ミルクの不足により乳幼児の死亡率は大きく上昇していた。肉類は主として馬や家庭のペットによって賄われた。「包囲の全期間のうちに65,000頭の馬、5,000匹の猫、1,200匹の犬が食されたと計算されている[78]。」

- ^ 2つ目の組曲『アルルの女』は、ビゼーの死から4年が経過した1879年にギローによってまとめられて初演された。これが一般的に『アルルの女』第2組曲として知られているものである[87]。

- ^ スペインの旋律と認められるものはセバスティアン・イラディエルによる大衆歌を用いた「ハバネラ」と、マヌエル・ガルシアのオペラ『El criado fingido』のアリアに基づく4幕へのアントラクトである[102][103]。

- ^ この見解はビゼーの死から何年も経ってから、ストラスブール大学の医師であるウジェーヌ・ゲルマが記録したものである[114]。

- ^ これらの楽曲には多数の録音が入手可能となっている[139][140][141]。

- ^ エドワード・グリーンフィールドは1958年のプッチーニの伝記の中で、プッチーニとヴェリズモの関わりを「誤解を招く」ものと呼んでおり、彼は聴衆への訴求が最大化するようなプログラムの原理に則る形で題材を選択していたのだ、と述べている[145]。

- ^ プルーストはジャンの学友であった。彼は小説『失われた時を求めて』の中で、ジュヌヴィエーヴをモデルとしてゲルマント公爵夫人を造形している。

出典 編集

- ^ Wells, John C. [in 英語] (2008). Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.). Longman. ISBN 978-1-4058-8118-0。

- ^ Template:Cite EPD

- ^ a b "ビゼー". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年1月5日閲覧。

- ^ "ビゼー". 日本大百科全書. コトバンクより2022年1月5日閲覧。

- ^ "ビゼー". 百科事典マイペディア. コトバンクより2022年1月5日閲覧。

- ^ Dean (1965), p. 1

- ^ a b Curtiss, p. 7

- ^ a b c d Dean (1965), pp. 2–4

- ^ Curtiss, pp. 8–10

- ^ Curtiss, pp. 12–13

- ^ Jackson, Timothy L. (7 October 1999). Tchaikovsky: Symphony No. 6 (Pathétique). Cambridge University Press. ISBN 9780521646765 2017年11月17日閲覧。

- ^ Philip Bohlman, Jewish Musical Modernism, Old and New, University of Chicago Press (2008), p. 10

- ^ Curtiss, pp. 15–17

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Macdonald, Hugh. "Bizet, Georges (Alexandre-César-Léopold)". Oxford Music Online. 2011年9月18日閲覧。( 要購読契約)

- ^ Dean (1965), p. 6

- ^ Curtiss, p. 21

- ^ Dean (1965), pp. 7–8

- ^ Dean (1965), pp. 153, 266–267

- ^ Dean (1965), pp. 138–39, 262–63

- ^ Curtiss, pp. 38–39

- ^ Curtiss, pp. 39–40

- ^ Dean (1965), p. 9

- ^ Curtiss, pp. 41–42

- ^ a b Dean (1965), pp. 10–11

- ^ Curtiss, pp. 311–312

- ^ Curtiss, Mina (July 1954). “Bizet, Offenbach, and Rossini”. The Musical Quarterly 40 (3): 350–359. doi:10.1093/mq/xl.3.350. JSTOR 740074.( 要購読契約)

- ^ Curtiss, pp. 48–50

- ^ Curtiss, p. 53

- ^ Dean (1965), pp. 15 and 21

- ^ Greenfield, Edward (February 2011). “Bizet – Clovis et Clotilde. Te Deum”. Gramophone. ( 要購読契約)

- ^ Dean (1965), p. 24

- ^ Curtiss, pp. 94–95

- ^ Dean (1965), pp. 20, 260–266, 270–271

- ^ a b Curtiss, pp. 106–107

- ^ Dean (1965), p. 17

- ^ Curtiss, p. 88

- ^ Dean (1965), p. 19

- ^ Curtiss, pp. 97–106

- ^ a b Dean (1965), pp. 41–42

- ^ a b c Dean (1965), pp. 36–39

- ^ Schonberg (Vol. I), p. 210

- ^ a b c Steen, p. 586

- ^ Neef (ed.), pp. 48, 184, 190

- ^ Osborne, p. 89

- ^ Curtiss, p. 112

- ^ Curtiss, p. 109

- ^ Dean (1965), p. 45

- ^ a b c Dean (1980), pp. 754–755

- ^ Curtiss, pp. 140–141

- ^ a b c d Dean (1980), pp. 755–756

- ^ Curtiss, p. 122

- ^ Curtiss, p. 146

- ^ Dean (1965), pp. 54–55

- ^ Steen, p. 589

- ^ Dean (1965), p. 261

- ^ Dean (1965), p. 62

- ^ Dean (1965), pp. 71–72

- ^ Curtiss, pp. 206–209

- ^ Dean (1965), pp. 79, 260–263

- ^ Curtiss, pp. 194–198

- ^ Dean (1965), pp. 77–79

- ^ a b Dean (1980), p. 757

- ^ Curtiss, p. 232

- ^ Dean (1965), pp. 80–81

- ^ a b Dean (1965), p. 84

- ^ a b Dean (1965), p. 82

- ^ Dean (1965), pp. 69–70

- ^ Steen, pp. 589–590

- ^ Dean (1965), p. 70

- ^ Curtiss, p. 250

- ^ a b c d e Curtiss, Mina; Bizet, Georges (July 1950). “Unpublished Letters by Georges Bizet”. The Musical Quarterly (Oxford University Press) 36 (3): 375–409. doi:10.1093/mq/xxxvi.3.375. JSTOR 739910.( 要購読契約)

- ^ Curtiss, pp. 254–256

- ^ Curtiss, p. 258

- ^ Steen, p. 591

- ^ a b c Curtiss, pp. 259–262

- ^ a b Steen, p. 594

- ^ Curtiss, p. 263

- ^ Steen, p. 596

- ^ Curtiss, p. 268

- ^ Steen, pp. 598–601

- ^ Dean (1965), p. 87

- ^ Curtiss, pp. 315–317

- ^ Dean (1965), pp. 91–95

- ^ Dean (1965), pp. 96–98

- ^ Curtiss, pp. 329–330

- ^ Curtiss, pp. 332–340

- ^ Curtiss, p. 332

- ^ Curtiss, p. 342

- ^ Dean (1965), p. 100

- ^ Schonberg (Vol. II), p. 36

- ^ Dean (1965), p. 107

- ^ Curtiss, pp. 352–353

- ^ Dean (1965), p. 108

- ^ Dean (1965), pp. 110–111

- ^ a b Dean (1980), pp. 758–760

- ^ McClary, p. 24

- ^ Dean (1965), pp. 112–114

- ^ McClary, p. 23

- ^ a b Curtiss, p. 387

- ^ a b Sheen, pp. 604–605

- ^ Curtiss, p. 391

- ^ McClary, p. 26

- ^ a b Locke, pp. 318–319

- ^ Dean (1965), p. 117

- ^ Dean (1965), p. 118

- ^ Curtiss, pp. 408–409

- ^ Dean (1965), p. 116

- ^ Curtiss, p. 61

- ^ Steen, p. 588

- ^ Curtiss, p. 221

- ^ Curtiss, pp. 310 and 367

- ^ Dean (1965), p. 122

- ^ a b Dean (1965), pp. 124–126

- ^ Curtiss, p. 419

- ^ Curtiss, pp. 422–423

- ^ Dean (1965), p. 128

- ^ Dean (1980), p. 749

- ^ a b Dean (1980), pp. 750–751

- ^ Newman, pp. 426–427

- ^ Dean (1965), pp. 141–145

- ^ Ashley, Tim (10 March 2011). “Bizet: Complete Music for Solo Piano – review”. The Guardian.

- ^ “モーツァルト:歌劇《ドン・ジョヴァンニ》 (ビゼー編曲ピアノ独奏版)(シプリアン・カツァリス)”. 東京エムプラス公式通販サイト. 東京エムプラス. 2023年9月11日閲覧。

- ^ Dean (1965), p. 152

- ^ Dean (1965), p. 157

- ^ Newman, p. 428

- ^ Dean (1980), p. 752

- ^ Lacombe, p. 178

- ^ Dean (1965), pp. 184–185

- ^ Curtiss, p. 325

- ^ Grout and Palisca, p. 615

- ^ a b Schonberg (Vol. II), pp. 36–37

- ^ a b Schonberg (Vol. II), pp. 34–35

- ^ a b Dean (1980), pp. 760–761

- ^ a b Warrack and West, pp. 195 and 201

- ^ “Les pêcheurs de perles: Metropolitan Opera House: 11/13/1916”. Metropolitan Opera House, New York. 2011年10月11日閲覧。 (Use Key word Search)

- ^ Macdonald, Hugh. "Pêcheurs de perles, Les". Oxford Music Online. 2011年10月11日閲覧。( 要購読契約)

- ^ Roberts (ed.), pp. 171–172

- ^ Dean (1980), p. 762

- ^ “Bizet: Vasco da Gama: Ouvre ton coeur”. Presto Classical. 2011年10月11日閲覧。

- ^ “Bizet – Ivan IV Live”. Amazon. 2016年5月21日閲覧。

- ^ “Bizet: Complete Piano Music”. Presto Classical. 2011年10月11日閲覧。

- ^ Curtiss, pp. 426–429

- ^ Dent, p. 350

- ^ a b Dean (1965), pp. 244–246

- ^ Greenfield, p. 206

- ^ Steen, pp. 605–606

- ^ Curtiss, pp. 438–441

参考文献 編集

- Curtiss, Mina (1959). Bizet and his World. London: Secker & Warburg. OCLC 505162968

- Dean, Winton (1965). Georges Bizet: His Life and Work. London: J.M. Dent & Sons Ltd. OCLC 643867230

- Dean, Winton (1980). “Bizet, Georges (Alexandre César Léopold)”. In Sadie, Stanley. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2. London: Macmillan. ISBN 0-333-23111-2

- Dent, Edward J. (1934). “Opera”. In Bacharach, A. L.. The Musical Companion. London: Victor Gollancz. OCLC 500218960

- Greenfield, Edward (1958). Puccini: Keeper of the Seal. London: Arrow Books. OCLC 654174732

- Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V. (1981). A History of Western Music (Third ed.). London: J.M. Dent & Sons Ltd. ISBN 0-460-04546-6

- Lacombe, Hervé (2001). The Keys to French Opera in the Nineteenth Century. Berkeley: University of California Press. p. 132. ISBN 0-520-21719-5

- Locke, Ralph P. (2009). “Spanish Local Color in Bizet's Carmen”. In Fauser, Annegret; Everist, Mark. Music, Theatre and Cultural Transfer: Paris 1830–1914. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-23926-2

- McClary, Susan (1992). Georges Bizet: Carmen. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0-521-39897-5

- Neef, Sigrid, ed (2000). Opera: Composers, Works, Performers (English ed.). Cologne: Könemann. ISBN 3-8290-3571-3

- Newman, Ernest (1954). More Opera Nights. London: Putnam. OCLC 462366584

- Osborne, Charles (1992). The Complete Operas of Wagner. London: Victor Gollancz. ISBN 0-575-05380-1

- Roberts, David, ed (2005). The Classical Good CD & DVD Guide. London: Haymarket Consumer. ISBN 0-86024-972-7

- Schonberg, Harold (1975). The Lives of the Great Composers, Volume I. London: Futura Publications Ltd. ISBN 0-86007-722-5

- Schonberg, Harold (1975). The Lives of the Great Composers, Volume II. London: Futura Publications Ltd. ISBN 0-86007-723-3

- Steen, Michael (2003). The Life and Times of the Great Composers. London: Icon Books. ISBN 978-1-84046-679-9

- Warrack, John; West, Ewan (1992). The Oxford Dictionary of Opera. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-869164-5

外部リンク 編集

- ジョルジュ・ビゼーの楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- Georges Bizet ピアノ曲の楽譜

- Macdonald, Hugh. “The Bizet Catalog”. 2022年10月10日閲覧。 (最近の研究成果を反映する全作品リスト)(英語)

- Les Amis de Georges Bizet (フランス語)

- Georges Bizetの作品 (インターフェイスは英語)- プロジェクト・グーテンベルク

- Georges Bizetに関連する著作物 - インターネットアーカイブ

- オペラ・バレエ楽譜オンラインでの"Georges Bizet"の検索結果 (英語)