ウマイヤ朝

- ウマイヤ朝

- (الخلافة الأموية) الدولة الأموية

-

←

←

←

←

←

661年 - 750年  →

→ →

→ →

→ →

→ →

→

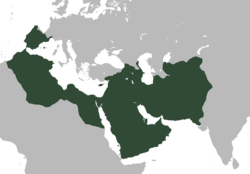

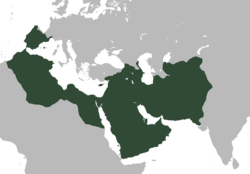

ウマイヤ朝の最大版図-

公用語 アラビア語ほか 宗教 イスラム教 首都 ダマスカス(661年 - 744年)

ハッラーン(744年 - 750年)通貨 ディナール (金貨) 、ディルハム (銀貨) 現在

ウマイヤ朝(ウマイヤちょう、アラビア語: الدولة الأموية、al-Dawla al-Umawiyya)は、イスラム史上最初の世襲イスラム王朝である。大食(唐での呼称)、またはカリフ帝国やアラブ帝国と呼ばれる体制の王朝のひとつであり、イスラム帝国のひとつでもある。

イスラームの預言者ムハンマドと父祖を同じくするクライシュ族の名門で、メッカの指導層であったウマイヤ家による世襲王朝である。第4代正統カリフであるアリーとの抗争において、660年自らカリフを名乗ったシリア総督ムアーウィヤが、661年のハワーリジュ派によるアリー暗殺の結果、カリフ位を認めさせて成立した王朝。首都はシリアのダマスカス。ムアーウィヤの死後、次代以降のカリフをウマイヤ家の一族によって世襲したため、ムアーウィヤ(1世)からマルワーン2世までの14人のカリフによる王朝を「ウマイヤ朝」と呼ぶ。750年にアッバース朝によって滅ぼされるが、ムアーウィヤの後裔のひとりアブド・アッラフマーン1世がイベリア半島に逃れ、後ウマイヤ朝を建てる。

非ムスリムだけでなく非アラブ人のムスリムにもズィンミー(庇護民)として人頭税(ジズヤ)と地租(ハラージュ)の納税義務を負わせる一方、ムスリムのアラブ人には免税となるアラブ至上主義を敷いた。また、ディーワーン制や駅伝制の整備、行政用語の統一やアラブ貨幣鋳造など、イスラム国家の基盤を築いた。

カリフ位の世襲制をした最初のイスラム王朝であり、アラブ人でムスリムである集団による階級的な異教異民族支配を国家の統治原理とするアラブ帝国である(アラブ・アリストクラシー)。また、ウマイヤ家がある時期まで預言者ムハンマドの宣教に抵抗してきたという事実、また後述のカルバラーの悲劇ゆえにシーア派からは複雑な感情を持たれているといった事情から、今日、非アラブを含めたムスリム全般の間での評判は必ずしも芳しくない王朝である[2]。

歴史 編集

ムアーウィヤによる創始 編集

656年、ムアーウィヤと同じウマイヤ家の長老であった第3代カリフ・ウスマーンが、イスラームの理念を政治に反映させることなどを求めた若者の一団によってマディーナの私邸で殺害された[3]。ウスマーンの死去を受け、マディーナの古参ムスリムらに推されたアリーが第4代カリフとなったが、これにムハンマドの妻であったアーイシャなどがイラクのバスラを拠点としてアリーに反旗を翻し、第一次内乱が起こった[3][4]。両者の抗争は656年12月のラクダの戦いにおいて頂点に達し、アリーが勝利を収めた[4]。その後クーファに居を定めたアリーはムアーウィヤに対して忠誠の誓いを求める書簡を送ったが、ムアーウィヤはこれを無視したうえにウスマーン殺害の責任者を引き渡すよう要求し、これに怒ったアリーはシリアに攻め入った[5]。ムアーウィヤはシリア駐屯軍を率い、657年にスィッフィーンの戦いでアリー率いるイラク軍と戦った[3]。しかし戦闘の決着はつかず、和平調停が行われることとなった。このなかで、和平調停を批判するアリー陣営の一部は戦線を離脱し、イスラーム史上初の分派であるハワーリジュ派となった[6]。和平調停もまた決着がつかないまま長引いていたが、660年、ムアーウィヤは自らがカリフであることを宣言した。ムアーウィヤとアリーはともにハワーリジュ派に命を狙われたが、アリーのみが命を落とした。アリーの後継として推されたアリーの長男であるハサンはムアーウィヤとの交渉のすえ多額の年金と引き換えにカリフの継承を辞退し、マディーナに隠棲した[7][8]。ムアーウィヤはダマスクスでほとんどのムスリムから忠誠の誓いであるバイアを受け、正式にカリフとして認められた[9]。こうして第一次内乱が終結するとともに、ダマスクスを都とするウマイヤ朝が成立した[7][10]。

第一次内乱が終結したことにともなって、ムアーウィヤは、正統カリフ時代より続いていた大征服活動を展開していった[6]。ムアーウィヤはビザンツ帝国との戦いに全力を尽くし、674年から6年間コンスタンティノープルを海上封鎖した。また、東方ではカスピ海南岸を征服した[11]。しかし、彼は軍事や外交よりも内政に意を用い、正統カリフ時代にはなかった様々な行政官庁や秘密警察や親衛隊などを設立した。ウマイヤ朝の重要な制度はほとんど彼によってその基礎が築かれた[12]。

ムアーウィヤの後継者としてはアリーの次男であるフサインやウマルの子などが推されていたが、体制の存続を望んでいたシリアのアラブはムアーウィヤの息子であるヤズィードを後継者として推した。ムアーウィヤは他の地方のアラブたちを説得、買収、脅迫してヤズィードを次期カリフとして認めさせた[13]。

第二次内乱 編集

ムアーウィヤの死後、ヤズィード1世がカリフ位を継承した。これは多くの批判を生み、アリーの次男であるフサインはヤズィード1世に対して蜂起をしようとした[14][15]。680年10月10日、クーファに向かっていた70人余りのフサイン軍は、ユーフラテス川西岸のカルバラーで4,000人のウマイヤ朝軍と戦い、フサインは殺害された[3][16]。この事件はカルバラーの悲劇と呼ばれ、シーア派誕生の契機となった[15]。

ヤズィード1世はカリフ位を継いだ3年後、683年に死去した[17]。シリア駐屯軍は彼の息子であるムアーウィヤ2世をカリフとしたものの、彼は10代後半という若さだったうえに即位後わずか20日ほどで死去した[18][19]。これを好機として捉えたイブン・アッズバイルはカリフを宣言し、ヒジャーズ地方やイラク、エジプトなどウマイヤ家の支配に不満を抱く各地のムスリムからの忠誠の誓いを受け、カリフと認められた[17][19]。これによって10年に渡る第二次内乱が始まった[19]。

第二次内乱中の685年にはシーア派のムフタール・アッ=サカフィーが、アリーの息子でありフサインの異母兄弟であるムハンマド・イブン・アル=ハナフィーヤをイマームでありマフディーであるとして担ぎ上げたうえで自らをその第一の僕とし、クーファにシーア派政権を樹立した。これによって第二次内乱は三つ巴の戦いとなった[18][20]。ムフタール軍は一時は南イラク一帯にまで勢力を広げたものの、2年後の687年にはイブン・アッ=ズバイルの弟であるムスアブがムフタールを殺害し、クーファを制圧したことで鎮圧された[19][18]。

ウマイヤ朝陣営では、ムアーウィヤ2世がカリフ即位後わずか20日ほどで死去し、マルワーン1世がカリフ位を継いだ。これによってムアーウィヤから続くスフヤーン家のカリフは途絶え、今後はマルワーン家がカリフを継ぐようになった[21]。そのマルワーン1世もカリフ就任後およそ2年で死去したため、ウマイヤ朝陣営は反撃の態勢が整わなかった[18]。すでにイブン・アッ=ズバイルはウマイヤ朝のおよそ半分を支配下に置いていた[22]。しかし、第5代カリフに就任したアブドゥルマリクは、ビザンツ帝国に金を払って矛先を避けさせることで政権を安定させ、戦闘能力の高い軍隊を組織してイブン・アッ=ズバイルへの反撃を開始した[18][23]。自ら軍勢を率いてイラクへ向かったアブドゥルマリクは691年にムスアブを破ってクーファに入った[24]。また、692年にはハッジャージュ・ブン・ユースフを討伐軍の司令官に任命した。ハッジャージュは7か月にわたるメッカ包囲戦を行い、イブン・アッ=ズバイルは戦死した。これによって10年に渡る第二次内乱はウマイヤ朝の勝利で終息した[24][25]。

絶頂期 編集

第二次内乱後のアブドゥルマリクの12年の治世は平和と繁栄に恵まれた。彼は租税を司る役所であるディーワーン・アル=ハラージュの公用語をアラビア語とし、クルアーンの章句を記したイスラーム初の貨幣を発行、地方と都市とを結ぶ駅伝制を整備するなど後世の歴史家によって「組織と調整」と呼ばれる中央集権化を進めた[26][27][28]。

694年、アブドゥルマリクはアッ=ズバイル討伐で功績を上げたハッジャージュをイラク総督に任命した。ハッジャージュは特にシーア派に対して苛酷な統治を行い、多くの死者を出した一方でイラクの治安を回復させた[29]。

アブドゥルマリクはカリフ位を息子のワリード1世に継がせた[30]。征服戦争は彼の治世に大きく進展した。ウマイヤ朝軍は北アフリカでの征服活動を続けたのち、ジブラルタルからヨーロッパに渡って西ゴート王国軍を破り、アンダルスの全域を征服した[30][31]。その後、ヨーロッパ征服は732年にトゥール・ポワティエ間の戦いで敗れるまで続いた[32]。また、中央アジアにおいてもトルコ系騎馬民族を破ってブハラやサマルカンドといったソグド人の都市国家、ホラズム王国などを征服した。これによって中央アジアにイスラームが広がることとなった[32][33]。中央アジアを征服する過程では、マワーリーだけでなく非ムスリムの兵も軍に加えられ、これによって軍の非アラブ化が進んだ[33]。

ウマル2世の治世 編集

この時代になると、イスラームに改宗してマワーリーとなる原住民が急増し、ミスルに移住して軍への入隊を希望する者が増えた。また、アラブのなかでも従軍を忌避して原住民に同化するものが増えた[34]。

これを受けてウマル2世は、アラブ国家からイスラーム国家への転換を図り、兵の採用や徴税などにおいて全てのムスリムを平等とした。これによってアラブは原住民と同様に、のちにハラージュと呼ばれる土地税を払うことになった[34]。彼は今までのカリフで初めてズィンミーにイスラームへの改宗を奨励した。ズィンミーは喜んで改宗し、これによってウマイヤ朝はジズヤからの税収を大幅に減らした[35]。

また、ウマル2世はコンスタンティノープルの攻略を目論んだが失敗し、人的資源と装備を大量に失った。彼はアラブの間に厭戦機運が蔓延していることから征服戦争を中止した[35][34]。

ウマル2世に続いたカリフの治世では不満が頻出し、反乱が頻発することとなった[36]。ヤズィード2世の即位後、すぐにヤズィード・ブン・ムハッラブによる反乱が発生した。この反乱はすぐに鎮圧されたが、ウマイヤ朝の分極化は次第にテンポを速めた[37]

最後の輝き 編集

第10代カリフとなったヒシャーム・イブン・アブドゥルマリクの治世はウマイヤ朝が最後の輝きを見せた時代であった[38]。彼は経済基盤を健全化し、それを実現するために専制的な支配を強めた[36]。しかしながら、ヒシャームはマワーリー問題を解決することは出来ず、また、後述する南北アラブの対立が表面化した[39]。

また、ヒシャームの治世では中央アジアにおいてトルコ人の独立運動が活発になった。その中のひとつである蘇禄が率いた突騎施にはイラン東部のホラーサーン地方のアラブ軍も加わった[39]。

第三次内乱 編集

744年、ワリード2世の統治に不満を抱いたシリア軍がヤズィード3世のもとに集って反乱を起こし、ワリード2世を殺害した。ヤズィード3世は第12代カリフに擁立されたが半年で死去し、彼の兄弟であるイブラーヒームが第13代カリフとなった。その直後、ジャズィーラとアルメニアの総督だったマルワーン2世がワリード2世の復讐を掲げて軍を起こした。彼の軍はシリア軍を破り、イブラーヒームはダマスクスから逃亡した。これによってマルワーン2世が第14代カリフに就任した[40][41]。

アッバース革命 編集

680年のカルバラーの悲劇以降、シーア派は、ウマイヤ朝の支配に対しての復讐の念を抱き続けた。フサインの異母兄弟にあたるムハンマド・イブン・アル=ハナフィーヤこそが、ムハンマド及びアリーの正当な後継者であるという考えを持つ信徒のことをカイサーン派と呼ぶ。ムフタールの反乱は692年に鎮圧され、マフディーとして奉られたイブン・アル=ハナフィーヤは、700年にダマスカスで死亡した。しかし彼らは、イブン・アル=ハナフィーヤは死亡したのではなく、しばらくの間、姿を隠したに過ぎないといういわゆる「隠れイマーム」の考えを説いた[42]。カイサーン派は、イブン・アル=ハナフィーヤの息子であるアブー・ハーシムがイマームの地位を継いだと考え、闘争の継続を訴えた[43]。さらに、アブー・ハーシムが死亡すると、そのイマーム位は、預言者の叔父の血を引くアッバース家のムハンマドに伝えられたと主張するグループが登場した[43]。

アッバース家のムハンマドは、ヒジュラ暦100年(718年8月から719年7月)、各地に秘密の運動員を派遣した。ホラーサーンに派遣された運動員は、ササン朝時代に異端として弾圧されたマズダク教の勢力と結び、現地の支持者を獲得することに成功した[43]。747年、アッバース家の運動員であるアブー・ムスリムがホラーサーン地方の都市メルヴ近郊で挙兵した[44]。イエメン族を中心としたアブー・ムスリムの軍隊は、翌年2月、メルヴの占領に成功した[44]。アブー・ムスリム配下の将軍カフタバ・イブン・シャビーブ・アッ=ターイーは、ニハーヴァンドを制圧後、イラクに進出し、749年9月、クーファに到達した[45]。

749年11月、クーファで、アブー・アル=アッバースは、忠誠の誓いを受け、反ウマイヤ家の運動の主導権を握ることに成功した[45]。750年1月、ウマイヤ朝最後のカリフ、マルワーン2世は、イラク北部・モースル近郊の大ザーブ川に軍隊を進め、アッバース軍と交戦した(ザーブ河畔の戦い)。士気が衰えていたウマイヤ軍はアッバース軍に敗れ、マルワーン2世は手勢を率いて逃亡した。750年8月、彼は上エジプトのファイユームで殺害された。これによってウマイヤ朝は滅亡した[46]。

政府と行政 編集

カリフ 編集

カリフ位 編集

ウマイヤ朝によって、カリフ制度は王朝的支配の原理として確立された。ウマイヤ朝においてカリフ位はウマイヤ家の一族によって占められ、なおかつ14人のカリフのうちムアーウィヤを含めた4人は子にカリフ位を譲った[10]。後に発展したスンナ派の政治理論では、正統カリフ時代は共同体による選出と統治委任の誓いによって統治に正統性が生じていたとされており、ウマイヤ朝はこの理論から逸脱している[47]。しかし、嶋田 (1977)は、アラビアでは家長の地位が父から子に伝えられた事例は多く、カリフの父子継承は、ウマイヤ家の家長としての地位を譲ることを国家制度の領域にまで拡大させたことであるとしている[48]。

ウマイヤ朝のカリフは全員がウマイヤ家の一族だが、最初の3代のカリフと残りの11代のカリフはウマイヤ家の中の異なる家系に属している[49]。ムアーウィヤから第3代カリフであるムアーウィヤ2世まではムアーウィヤの父であるアブー・スフヤーンにちなんでスフヤーン家と呼ばれ、第4代カリフであるマルワーン1世以降のカリフは全員が彼の子孫であるため、マルワーン家と呼ばれた[49][50]。

意思決定 編集

正統カリフであったアブー・バクルやウマルは重要な意思決定の際にムハージルーンの長老らに意見を求めていた。この一種の合議制はマディーナ時代には有効に作用したものの、ムアーウィヤはダマスクスに都を置いたため、ムハージルーンの意見が政策に反映されることはなくなり、カリフが自ら政策を決定できるようになった[12]。

カリフの私的な諮問機関としてアラブ有力部族の族長会議であるシューラーと代表者会議であるウフードが設けられ、必要に応じて招集されたが、これは説得と同意を取り付ける場に過ぎなかった。これはムアーウィヤとヤズィード1世の時代において有効に機能したと言われる[51]。

行政官庁 編集

正統カリフ時代には行政官庁に当たるものはウマルが創設した、ムカーティラ(兵士)の登録と俸給の支払いを司るディーワーンがあるのみだったが、ウマイヤ朝初代カリフであるムアーウィヤは、これをディーワーン・アル=ジュンド(軍務庁)と改名したうえで、租税の徴収を司るディーワーン・アル=ハラージュ(租税庁)や、カリフの書簡を作成するディーワーン・アッ=ラサーイル(文書庁)、それを保管するディーワーン・アル=ハータム(印璽庁)を設立した[12][52]。これらのうち、ディーワーン・アル=ジュンドとディーワーン・アル=ハラージュが国家機関のほとんどすべてであった[53]。これらの中央官庁は行政州に出先機関を持ち、それらの支所は行政州の管轄に置かれた[52]。

ディーワーン・アル=ジュンドなどの行政官庁ではアラビア語が用いられていたが、ディーワーン・アル=ハラージュでは各地の言語が用いられていた。第5代カリフであるアブドゥルマリクは改革に着手し、697年には彼の指示を受けたハッジャージュがイラク州の官庁で用いられていたペルシア語をアラビア語に変える命令を下した。また、700年にはシリアでギリシア語から、705年にはエジプトでコプト語から、742年にはイランでペルシア語から、それぞれアラビア語への切り替えが行われた[54][28]。こうした行政言語の切り替えによって官庁で働く役人も、各地のズィンミーに代わってアラブ人が重用されるようになった[54]。

総督 編集

大征服が行われるにあたり、カリフに任命された遠征軍の司令官は進路や作戦行動などを全て一任され、政府は基本的にこれに干渉しなかった[55]。また、それぞれのミスルの軍の征服地がそのままミスルの行政や徴税の範囲となり、行政州が形成された。司令官が行政州の総督となり、ミスルは行政州の首都となった。これによってウマイヤ朝は各行政州単位の地域連合となった。各州の総督はカリフにより任命されたが、シリア州のみは首都州としてカリフの直轄地となった[56]。総督はカリフの代理として集団礼拝の指導や遠征軍の派遣、カーディーの任命、治安維持などの任についた[57]。

総督はアルメニア、イエメン、イラク[注 1]、エジプト、キンナスリーン、ジャズィーラ、パレスティナ、ヒムス、マディーナ、マッカ、ヨルダンなどに置かれた[59]。マディーナや、アルメニアといったビザンツとの国境地帯の総督にはカリフの親族が重用されたが、アブドゥルマリクやワリード1世の時代を除くと総督にカリフの親族が重用されることはほとんどなかった[60]。

司法 編集

ウマイヤ朝の中期以降、イスラームの司法制度が整えられた[61]。これは各行政州にカーディーが任命されたことを指す。正統カリフ時代においてカーディーは地方公庫の管理者や部族間紛争の調停者に過ぎなかったが、ウマイヤ朝の第二次内乱以降は裁判官としての面が現れ、ウマイヤ朝の末期までには全国に任命された。しかし、当時は司法権は行政権の元にあったためカーディーの判決はカリフや総督によって覆されることがあった[62]。

裁判官としてのカーディーの出現はイスラームを生活の規範として確立させ、イスラーム法の体系化と成文化へとつながった[62]。

社会・経済 編集

税制 編集

現在のイスラーム法ではジズヤは人頭税、ハラージュは地租税を指すが、ウマイヤ朝時代にはこのような区別はなく、行政用語ではジズヤ、旧サーサーン朝支配下ではハラージュと呼ばれていた。しかし人頭税と地租税はそれぞれ「首のジズヤ」または「首のハラージュ」、「土地のジズヤ」または「土地のハラージュ」と呼ばれて区別されていた[63]。ウマル2世は改宗したズィンミーからの租税の徴収の免除を行った。この際に彼はジズヤの免除と言ったため、このとき初めて人頭税がジズヤ、地租税がハラージュであるというイスラーム法の用語が確定した[64]。

ハラージュは耕地面積に応じて貨幣と現物との二本立てで、村落共同体単位で徴収された[65]。現物での徴収は収穫のほぼ半分に及んだという[66]。

こうしたジズヤやハラージュは非ムスリムであったズィンミーに課されており、アラブ人地主などはウシュルと呼ばれた十分の一税のみを収めていた[66]。

マワーリー 編集

重税に苦しんだ非ムスリムの農民は土地を棄てて周辺のミスルに流れ込み、イスラームへ改宗した。こうした改宗者はマワーリーと呼ばれる。彼らは移住先のミスルで貴重な労働力となったが、その一方で農民が減ったことで税収が減り、政府は財政の基礎を守るため彼らを元の村に強制的に追い返した[67]。

8代カリフであるウマル2世はイスラームへの改宗を自由に認めたうえでミスルへの移住や、マワーリーへの俸給の支給を決定した。しかし、こうした改革は芳しい結果はもたらさなかった。マワーリーはミスルで生計を維持することが出来なかったため結局農村に留まって重税を払って生きるほかなく、むしろ現場の徴税官の間に混乱が広がって税収はかえって減少した[68]。

南北アラブの対立 編集

古代のアラブは、イエメン地方に住んでいた南アラブ族とシリアなど北部に住んでいた北アラブ族の大きく2つに分けられており、それぞれ古代南アラビア語と古代北アラビア語、南アラビア文字と古代北アラビア文字など異なる言語や文字、文化を持っていた[69]。両者はイスラームが興る前から入り混じって生活していたが、ムアーウィヤが都を置いたダマスクスがあるシリアには南アラブが多く住んでいた。彼は南アラブのカルブ部族の女性と結婚し、その子であったヤズィード1世もカルブ部族の女性と結婚して南アラブとの親善関係を保つことに努めた[70][71]。しかし、各ミスルではアラブの系譜意識が深まり、自らの出自で政治的な党派が作られるようになった。この南北アラブの党派争いは総督の地位をめぐって争われ、カリフの選出にも影響を及ぼした[71]。

交易 編集

ウマイヤ朝が実現させたパクス・イスラミカのなかでムスリム商人は経済力をつけ、中央アジアやインド、東南アジア、中国へと活動を広げた[72]。

通貨 編集

アラブによって征服された後も東部のイランやイラクなどではサーサーン朝時代に用いられていたディルハム銀貨が流通しており、西部のエジプトやシリアではビザンツ帝国時代にディーナール金貨が流通していた。しかし、東西を結ぶ流通が活発になり経済が発達するにつれ、旧来の貨幣システムでは対応できない状況になった。695年、第5代カリフであるアブドゥルマリクは純粋なアラブ式貨幣を鋳造して流通させることを決定し、表にクルアーンの章句を、裏に自らの名を刻んだ金貨と銀貨を発行した[72]。

新貨幣にクルアーンの章句が刻まれたことで保守派の宗教家がこの貨幣の発行に反対したが、一時的なものに終わった。この貨幣の発行により貨幣経済の進展は加速され、官僚や軍隊への俸給の支払いも現金で行われるようになった[73]。

軍事 編集

ムカーティラ 編集

成年男子のアラブ人ムスリムはディーワーン・アル=ジュンド(軍務庁)でムカーティラ(兵士)として登録された。総督は軍事活動の必要が生じた際に登録台帳に従ってムカーティラを徴兵し、出動させる権利があった。ムカーティラはこの徴兵に従う代わりに現金俸給であるアターや現物俸給であるリズクを受け取る権利を与えられた[74]。こうした俸給は膨大な額であったが、これらの大部分はズィンミーから徴収したハラージュで賄われていた[75]。

宗教 編集

ウマイヤ朝はイスラーム王朝であったが、住民のほとんどはムスリムではなかった。キリスト教が主流だったシリアやエジプトでは、キリスト教がビザンツ帝国の政治と切り離されたことで、異端とされていた合性論派が主流となり、シリア正教会やコプト正教会が形成された[76][77]。イラクでも、異端とされていたネストリウス派が勢力を拡大させた[77]。サーサーン朝の支配地だったイランなどではゾロアスター教が主流だった[76]。しかし、サーサーン朝の滅亡と共に宗教組織が消滅し、ゾロアスター教は急速に衰退していった[78]。いずれの被支配地域においても、ビザンツ帝国やサーサーン朝など当時の政治権力と結びついていた宗教組織が消滅し、民衆と結びついた宗教組織が成立していった[78]。

イスラーム神学 編集

ウマイヤ朝の末期近く、シリアでカダル派が誕生した[79]。カダル派は、人間は自由意志を持っており、自分の行動に責任を持っていると主張し、人間は自分の行為を創造するという「行為の創造」を中心的なテーゼとして掲げた[80][81]。ウマイヤ朝の支配を受け入れたカダル派は、ウマイヤ家を背教者とするハワーリジュ派と激しく対立した[81]。

また、ハワーリジュ派と対立する学派としてムルジア派が存在した。彼らは、何の落ち度もないうちからウマイヤ家を正統でない支配者と決めつけるべきではないが、クルアーンの規範に背いた場合は厳しく非難すべきだとした。また、信仰による罪の救いを強調していた。この学派の支持者には後にイスラーム法学という学問分野を開拓したアブー・ハニーファがいた[82][83]。

ワースィル・イブン・アターは、穏健なムゥタズィラ学派を創始した。この学派は人間の自由意志を重視し、全ムスリムの平等を主張したという点ではカダル派と同じだったが、ムゥタズィラ派は神の公正さを強調し、自分のために他人を利用するムスリムに対しては非常に批判的だった。この学派はその後100年に渡ってイラクの知識人世界で主流となった[84]。

イスラーム法学 編集

イスラーム法学は、内乱後に生まれた不満に起源をもつ。人々はウマイヤ朝による統治の問題点について話し合い、イスラームの信条に従って社会を運営する方法を議論していた。バスラやクーファ、マディーナ、ダマスクスでは初期の法学者が各地に即した法制度を提案したが、クルアーンには法律的な要素がほとんどなかった。そのため一部の法学者はハディースの収集を始め、別の法学者は自らの町のムスリムが実践している慣行を遡って、何が正しいのかについての知識を得ようとした[85]。

文化 編集

言語 編集

イラク地方のバスラやクーファでは移住者によってさまざまなアラビア語方言が話されており、共通語としての文語を確立するために2つの町の学者はそれぞれ学派を形成して文法の精緻さを競った[86]。

学問 編集

サーサーン朝時代のイラン南西部にはホスロー1世が設けたギリシア学術の研究所があり、ガレノスの医学書やアリストテレスの論理学などをシリア語に翻訳させていた。この地域を支配したウマイヤ朝はこうしたシリア語の訳書をアラビア語に翻訳していた。しかし、ウマイヤ朝においてこれらの学問は初歩的な段階に留まっていた[87]。

建築物 編集

ウマイヤ朝時代は、初期イスラーム建築が建設された時代である。サーサーン朝の影響を色濃く受けているが、首都がダマスカスに置かれてこともあり、ビザンティン建築の影響もわずかながら受けている。

ウマイヤ朝時代に建設され、現存する建築物の代表格が、ダマスカスに残るウマイヤド・モスクとエルサレムの岩のドームである。岩のドームは、第5代カリフアブドゥルマリクによって692年によって建設され、692年に完成した。イランのタイル職人やビザンツのモザイク師、エジプトの木彫り工などが建設に加わり、様々な文化が融合した建築になっている[88]。また、大征服を展開する中で、新しい都市が建設された。その中でもウマイヤ朝時代の建築が残るのが、670年に建設された北アフリカのカイラワーン(現チュニジア)である。

音楽 編集

10世紀中葉のアッバース朝期に成立し、イスラーム成立以降の音楽と歌手に関して伝える唯一の歌手伝である『歌書』には97人の歌手が掲載されており、このうち32人がウマイヤ朝期に活動した[89][注 2]。マアバドやイブン・スライジュ、イブン・アーイシャなどは第9代カリフであるワリード1世から第11代カリフであるワリード2世の時代を中心に宮廷歌手としてカリフに寵愛された[91]。また、ウマル2世やワリード2世といったカリフたちも作曲家として名を連ねている[92]。

『歌書』に掲載されている歌手たちの一部はサーサーン朝やビザンツの音楽を学んだのちにウマイヤ朝の宮廷で活躍していたとされており、『歌書』の成立時にはウマイヤ朝の宮廷音楽の起源はサーサーン朝やビザンツの音楽にあると考えられていたという[93]。

年譜 編集

- 661年 - ムアーウィヤ、カリフとなり、ダマスカスを都とする。

- 673年 - 687年まで数年に渡って、東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスを包囲したが失敗。

- 680年 - 第2代カリフ後継者ヤズィード、アリーの子フサインの勢力を制圧。後のスンニー派によるイスラムの覇権を築く。

- 697年 - 東ローマ帝国からカルタゴを奪い、北アフリカのほぼ全域を支配。

- 第二次内乱の危機を乗り越えたアブドゥルマリクの時代に全盛時代を迎える。しかし、その後、ウマイヤ家を認めないシーア派やハワーリジュ派の反乱、アラブ諸部族間の内紛などにより傾きはじめる。

- 711年 - イベリア半島のゲルマン人国家西ゴート王国を滅ぼし(グアダレーテ河畔の戦い)、西はイベリア半島から東はインド洋までの広大な地域を支配。

- 718年 - 東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスを大規模艦隊と陸軍で包囲したものの敗北し、遠征軍は壊滅。

- 732年 - メロヴィング朝フランク王国とのトゥール・ポワティエ間の戦いに敗北。

- 750年 - ホラーサーン地方で勃発したアッバース革命により750年に滅亡。ヒシャームの子孫アブド・アッラフマーン1世はイベリア半島へ逃れて、後ウマイヤ朝(756年-1031年)を建国。

歴代カリフ 編集

系図 編集

| クライシュ族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アブド・シャムス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウマイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ハルブ | アブー・アルアース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アブー・スフヤーン | ハカム | アッファーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ムアーウィヤ1世1 | マルワーン1世4 | ウスマーン 正統3代カリフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヤズィード1世2 | ムハンマド | アブドゥルマリク5 | アブド・アルアズィーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ムアーウィヤ2世3 | マルワーン2世14 | ワリード1世6 | スライマーン7 | ヤズィード2世9 | ヒシャーム10 | ウマル2世8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヤズィード3世12 | イブラーヒーム13 | ワリード2世11 | ムアーウィヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アブド・アッラフマーン1世 後ウマイヤ朝初代カリフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後ウマイヤ朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

脚注 編集

脚注 編集

出典 編集

- ^ Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3): 496. doi:10.1111/0020-8833.00053. JSTOR 2600793.

- ^ 中村廣治郎『イスラム教入門』(岩波新書、1998年)54頁

- ^ a b c d 蔀 2018, p. 249.

- ^ a b 小杉 2006, p. 175.

- ^ 嶋田 1977, p. 69.

- ^ a b 小杉 2006, p. 179.

- ^ a b 蔀 2018, p. 250.

- ^ 佐藤 2008, p. 114.

- ^ 佐藤 2008, p. 104.

- ^ a b 嶋田 1977, p. 72.

- ^ 嶋田 1977, p. 76-77.

- ^ a b c 嶋田 1977, p. 77.

- ^ 余部 1991, p. 64.

- ^ 佐藤 2008, p. 114-115.

- ^ a b 小杉 2006, p. 196.

- ^ 佐藤 2008, p. 116.

- ^ a b 蔀 2018, p. 251.

- ^ a b c d e 蔀 2018, p. 253.

- ^ a b c d 佐藤 2008, p. 120.

- ^ 余部 1991, p. 65.

- ^ 小杉 2011, p. 209.

- ^ 小杉 2006, p. 197.

- ^ 余部 1991, p. 66.

- ^ a b 蔀 2018, p. 254.

- ^ 佐藤 2008, p. 121.

- ^ アームストロング 2017, p. 56.

- ^ 横内 2005, p. 101.

- ^ a b 嶋田 1977, p. 111.

- ^ 佐藤 2008, p. 123.

- ^ a b アームストロング 2017, p. 65.

- ^ 余部 1991, p. 69.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 124.

- ^ a b 余部 1991, p. 70.

- ^ a b c 余部 1991, p. 72.

- ^ a b アームストロング 2017, p. 67.

- ^ a b アームストロング 2017, p. 68.

- ^ 黒田 1967, p. 321.

- ^ 佐藤 2008, p. 140.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 141.

- ^ 松本 2013, p. 245.

- ^ 余部 1991, p. 74.

- ^ 佐藤 2008, p. 143.

- ^ a b c 佐藤 2008, p. 144.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 145.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 146.

- ^ 佐藤 2008, p. 148.

- ^ 小杉 2006, p. 185-186.

- ^ 嶋田 1977, p. 84.

- ^ a b 横内 2011, p. 28.

- ^ 松本 2013, p. 252.

- ^ 嶋田 1977, p. 78.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 127.

- ^ 嶋田 1977, p. 85.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 128.

- ^ 嶋田 1977, p. 86.

- ^ 嶋田 1977, p. 87.

- ^ 横内 2005, p. 577.

- ^ 高野 1996, p. 338.

- ^ 横内 2011, p. 38-41.

- ^ 横内 2011, p. 39.

- ^ 嶋田 1977, p. 99.

- ^ a b 嶋田 1977, p. 100.

- ^ 嶋田 1977, p. 97.

- ^ 嶋田 1977, p. 119.

- ^ 嶋田 1977, p. 106.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 136.

- ^ 佐藤 2008, p. 137.

- ^ 佐藤 2008, p. 139-140.

- ^ 後藤 2017, p. 62.

- ^ 嶋田 1977, p. 76.

- ^ a b 後藤 2017, p. 138.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 125.

- ^ 佐藤 2008, p. 126.

- ^ 高野 1996, p. 310-311.

- ^ 高野 1996, p. 314.

- ^ a b 小杉 2006, p. 187-188.

- ^ a b 後藤 2017, p. 135.

- ^ a b 後藤 2017, p. 136.

- ^ 井筒 1991, p. 42.

- ^ 井筒 1991, p. 43.

- ^ a b アームストロング 2017, p. 60.

- ^ アームストロング 2017, p. 62.

- ^ 井筒 1991, p. 51.

- ^ アームストロング 2017, p. 61.

- ^ アームストロング 2017, p. 63.

- ^ 佐藤 2008, p. 129.

- ^ 佐藤 2008, p. 132.

- ^ 佐藤 2008, p. 134.

- ^ 中野 2012, p. 61, 67.

- ^ 中野 2012, p. 67.

- ^ 中野 2012, p. 74.

- ^ 中野 2012, p. 70.

- ^ 中野 2012, p. 75.

参考文献 編集

- カレン・アームストロング 著、小林朋則 訳『イスラームの歴史』中央公論新社〈中公新書〉、2017年。ISBN 978-4-12-102453-4。

- 余部福三『イスラーム全史』勁草書房、1991年。ISBN 4-326-20034-0。

- 井筒俊彦『イスラーム思想史』中央公論社〈中公文庫〉、1991年。ISBN 4-12-201794-7。

- 黒田寿郎「ウマイヤ朝後期における政治的変遷の特殊性について」『史学』第40巻第2/3号、三田史学会、1967年11月、309-329頁、ISSN 03869334、NAID 110007410069。

- 小杉泰『イスラーム帝国のジハード』講談社〈興亡の世界史〉、2006年。ISBN 4-06-280706-8。

- 小杉泰『イスラーム 文明と国家の形成』京都大学学術出版会〈諸文明の起源〉、2011年。ISBN 978-4-87698-854-9。

- 後藤明『イスラーム世界史』KADOKAWA〈角川ソフィア文庫〉、2017年。ISBN 978-4-04-400264-0。

- 佐藤次高『世界の歴史8 イスラーム世界の興隆』中央公論新社〈中公文庫〉、2008年。ISBN 978-4-12-205079-2。

- 蔀勇造『物語 アラビアの歴史』中央公論新社〈中公新書〉、2018年。ISBN 978-4-12-102496-1。

- 嶋田襄平『イスラムの国家と社会』岩波書店〈世界歴史叢書〉、1977年。ISBN 4-00-004551-2。

- 高野太輔「ウマイヤ朝期イラク地方における軍事体制の形成と変容 : シリヤ軍の東方進出問題をめぐって」『史学雑誌』第105巻第3号、史学会、1996年、307-331頁、doi:10.24471/shigaku.105.3_307、ISSN 0018-2478、NAID 110002362042。

- 中野さやか「アブー・ファラジュ・イスファハーニー著『歌書』に見られる歌手達の分析:ウマイヤ朝・アッバース朝宮廷との関わりを中心に」『日本中東学会年報』第28巻第1号、日本中東学会、2012年、59-98頁、doi:10.24498/ajames.28.1_59、ISSN 0913-7858、NAID 110009480301。

- 松本隆志「『歴史』と『征服』におけるハーリド・アルカスリーと第三次内乱」『人文研紀要』第75号、中央大学人文科学研究所、2013年、229-254頁、ISSN 0287-3877、NAID 120006637978。

- 横内吾郎「ウマイヤ朝におけるエジプト総督人事とカリフへの集権」『史林』第88巻第4号、史学研究会 (京都大学文学部内)、2005年7月、576-603頁、doi:10.14989/shirin_88_576、ISSN 03869369、NAID 120006598313。

- 横内吾郎「ウマイヤ朝マルワーン家統治時代におけるメディナ統治」『西南アジア研究』第74号、西南アジア研究会、2011年、28-57頁、doi:10.14989/seinan-asia-kenkyu_74_28、ISSN 09103708、NAID 120006942900。

- 平凡社音楽大事典 - 西アジア項

- サラーフ・アル・マハディ「アラブ音楽 構造・歴史・楽器学・古典39譜例付」(松田嘉子訳、PASTORALE出版、1998年)