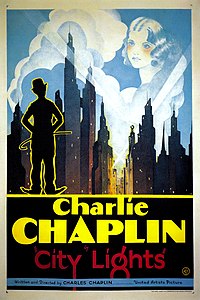

街の灯

『街の灯』(まちのひ、City Lights)は、1931年のアメリカ合衆国の映画。チャールズ・チャップリンが監督・脚本・製作・主演したコメディ映画。サイレント映画だが音楽付きのサウンド版として公開された。

| 街の灯 | |

|---|---|

| City Lights | |

| |

| 監督 | チャールズ・チャップリン |

| 脚本 | チャールズ・チャップリン |

| 製作 | チャールズ・チャップリン |

| 出演者 |

チャールズ・チャップリン ヴァージニア・チェリル |

| 音楽 |

アルフレッド・ニューマン チャールズ・チャップリン |

| 撮影 |

ローランド・トザロー ゴードン・ポロック |

| 編集 | チャールズ・チャップリン |

| 配給 | ユナイテッド・アーティスツ |

| 公開 |

|

| 上映時間 | 87分 |

| 製作国 |

|

| 言語 | 英語 |

| 製作費 | 150万ドル |

| 配給収入 |

|

前作『サーカス』に引き続きユナイテッド・アーティスツで製作・配給した作品で、製作に3年余りの時間を要した。冒頭には「コメディ・ロマンス・イン・パントマイム」というタイトルを掲げている。本作はトーキー映画反対論者であったチャールズ・チャップリンが、基本的にサイレントだが伴奏音楽と音響が入ったサウンド版として製作した初めての作品である。ある浮浪者が盲目の花売り娘の目を治すためにあれこれ奮闘する物語で、ユーモアとペーソスが織り交ぜられたコメディ映画となっている。現在もチャップリンの代表作として高く評価されている。1991年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。

あらすじ

編集主人公はとある浮浪者の男。

ある日、男は街角で盲目の花売り娘から花を買う。夜、男は泥酔して自殺しようとしていた富豪を助ける。富豪は男を命の恩人として家に呼び酒を酌み交わす。二人は街へ繰り出し朝まで店で飲み明かす。朝になって富豪の家に戻ると、その家の近くの街角で盲目の娘が花を売っている。男は富豪からもらった金で娘の花をすべて買った上、富豪の高級車に娘を乗せて家まで送り、手を握って別れる。娘は男を親切な金持ちと思い込んで慕うようになる。

一方、酔いの醒めた富豪は昨夜のことをすっかり忘れていて男を追い出してしまう。その夜、また酒に酔った富豪と街で偶然再会すると彼は男を覚えていて歓待するが、その翌日はまた男のことを忘れていて追い出す。

娘は体の弱い老婆と共に狭い部屋で暮らしているが、彼女が家賃を滞納して立ち退きを迫られていることを知った男は、その金を工面しようとしてボクシングの試合に出場するがあえなく敗れてしまう。

男が途方に暮れていると、街で偶然酒に酔った富豪とまた再会する。酔ったときだけ男を覚えている富豪は喜んで男を自宅に招いた上、娘の事情を聴くと気前よく1,000ドルもの大金を手渡してくれる。しかし室内には2人組の強盗たちも居合わせており、富豪は強盗たちに頭を強打されて気を失う。男は大慌てで警察を呼ぶが、警官が到着した時には強盗たちは逃げてしまい、男が犯人と勘違いされてしまう。意識を取り戻した富豪も男のことをすっかり忘れていて弁護してくれない。なんとか富豪の家から逃げ出した男は娘の家に行き、1,000ドルを手渡して立ち去るが、その直後、街で刑事に見つかって逮捕されてしまう。

時は流れ、娘は手術により視力を取り戻し、花屋の店を開いて幸せに暮らしていた。花を買いに来るお金持ちの男性を見ては、あの人ではないかと考えてしまう日々を送っていた。

一方、刑務所から出てますますみすぼらしい姿になった男はあてもなく街を歩いていた。偶然その花屋の前を通りかかり、ショーウィンドー越しに娘の姿を見かけて立ちすくんでしまう。みすぼらしい恰好の男を見て最初は笑っていた娘だが、自分をじっと見つめる男に対して哀れみの気持ちから男を呼び止め、一輪の花と小銭を手渡そうとする。しかし、小銭を握らせるために男の手を取ったその感触から、娘はこの浮浪者こそが自分の恩人であることに気づき、男も恥ずかしそうに笑みを浮かべるのだった。

キャスト

編集- 放浪者(リトル・トランプ) - チャールズ・チャップリン

- 盲目の花売り娘 - ヴァージニア・チェリル

- 花売り娘の祖母 - フローレンス・リー

- 富豪 - ハリー・マイヤーズ

- 富豪の執事 - アラン・ガルシア

- 市長、花売り娘の階下の住人 - ヘンリー・バーグマン

- 放浪者の相手のボクサー - ハンク・マン

- 迷信のボクサー - ヴィクター・アレクサンダー

- 医師 - T・S・アレクサンダー

- 警官 - ハリー・エイヤース

- 道路清掃夫、強盗 - アルバート・オースチン

- レフェリー - エディ・ベイカー

- レストランの女性 - ベティ・ブレア

- 禿げたパーティーの招待客 - バスター・ブロディ

- 新聞の立ち売りの少年 - ロバート・パリッシュ、マーガレット・オリヴァー

- 花屋のアシスタント - ミセス・ハイアムズ、レイラ・マッキンタイア

- 葉巻を拾おうとした浮浪者 - ジョン・ランド

- 背の高いパーティーの招待客 - ジャック・サザーランド

- アートショップの前のエレベーターの男 - タイニー・ウォード

- 葉巻の上に座るレストランの客 - フローレンス・ウィクス

- 彫刻家 - グランヴィル・レドモンド

その他、レストランのシーンでは、ブレイク前のジーン・ハーロウも出演している[5]。

製作

編集1928年5月に準備が行われ、同年12月に撮影が開始された。しかし、1929年6月に水に飛び込もうとする富豪役を演じていたヘンリー・クライブが水に飛び込むことを躊躇したため、チャップリンは彼を解雇し、代わりにハリー・マイヤーズを立てて登場シーンの撮り直しが行われた。さらに同年11月、盲目の花売り娘を演じていたヴァージニア・チェリルが「美容院に行くから」と言って撮影を早退したため、チャップリンは激怒し彼女を解雇した。代わりに『黄金狂時代』でヒロインを演じたジョージア・ヘイルが盲目の花売り娘を演じることになったが、側近の忠告で10日後にヴァージニアを復帰させることになった(この件の顛末についてはヴァージニア・チェリル#映画界が詳しい)。

完璧主義者のチャップリンは、ヴァージニア演じる花売り娘との出会いのシーン(正味3分ほど)に342回のNGを出し、1年以上かけて撮り直しされた(撮影日数534日のうち、このシーンの撮影だけで368日をかけている)。この「342回」という回数は、ギネス世界記録に「1シーンにおける最多のリテイク回数」として登録されている[6]。

喜劇映画研究会の新野敏也は、「【オープニング・タイトルのCITY LIGHTとクレジットされる夜の街】と【オープニング・シークエンスで彫像の除幕式が行われる朝の街】は同じセットでほぼ同じカメラ・アングルながらも、【オープニング・タイトル】では題名に合わせて街路灯が左端に配置されている」、「オープニング・シークエンスの彫像で繰り広げられるチャップリンのパントマイムでは、足捌きに合わせて靴裏のあたる彫像の部位が削られ微調整されている」などの事例を挙げて、この画面構成を「数限りなくリハーサルや撮り直しを繰り返した事が推察され、商業映画の製作コストをまるっきり無視した、完璧以上を求める天才ぶり」と表現している[要出典]。

結局撮影を完了したのが1930年10月5日のことで、2年以上の月日が費やされた。さらに編集と作曲作業に3か月をかけた。音楽は20タイトル以上を作曲した[7]。

翌1931年1月30日にロサンゼルスの劇場でプレミア公開された。その際チャップリンの隣りにはアルベルト・アインシュタインが座った。本作の製作経緯、残存するNGシーンについてドキュメンタリー『知られざるチャップリン』で紹介されている(#外部リンク参照)。

スタッフ

編集出典:[8]

- 製作・監督・脚本・編集 - チャールズ・チャップリン

- 撮影 - ローランド・トザロー

- 音楽 - アルフレッド・ニューマン、チャールズ・チャップリン

- 美術 - チャールズ・D・ホール

- 助監督 - アルバート・オースチン、ヘンリー・バーグマン、ハリー・クロッカー

- 作曲 - チャールズ・チャップリン

- 編曲 - アーサー・ジョンストン

音楽

編集盲目の花売り娘のテーマ曲として、ホセ・パディラ作曲[9]の"La Violetera"(1914年[10])が採用された[11]。

評価

編集アメリカ合衆国では1931年2月6日に封切られ、映画は大ヒット。興行収入は500万ドルに達した。

1934年1月13日には日本でも封切られ、1か月を超えて続映されるほどの人気作となった[12]。 同年度のキネマ旬報ベストテンでは第10位にランクインされた。

2005年の米タイム誌の「ベスト映画100本」(ランキング形式ではなく100作品のリストアップ)の1本に選出された[13]。

2012年の英エンパイア誌は、「最高のスラップスティックシーン16」(16 Of Cinema’s Greatest Slapstick Moments)の一つに本作のボクシングシーンを挙げている[14]。

ランキング

編集- 「映画史上最高の作品ベストテン」(英国映画協会『Sight&Sound』誌発表)※10年毎に選出

- 「AFIアメリカ映画100年シリーズ」

- 1998年 「アメリカ映画ベスト100」第76位

- 2000年 「アメリカ喜劇映画ベスト100」第38位

- 2002年 「情熱的な映画ベスト100」第10位

- 2003年 「ヒーローと悪役ベスト100」第38位(浮浪者)

- 2006年 「感動の映画ベスト100」第33位

- 2007年 「アメリカ映画ベスト100(10周年エディション)」第11位

- 2008年 「10ジャンルのトップ10」ロマンティック・コメディ映画第1位

- 2000年 「20世紀の映画リスト」(米『ヴィレッジ・ヴォイス』紙発表)第38位[21]

- 2008年 「史上最高の映画100本」(仏『カイエ・デュ・シネマ』誌発表)第17位[22]

- 2010年 「エッセンシャル100」(トロント国際映画祭発表)第29位[23]

- 2015年 「史上最高のアメリカ映画100」(英BBC発表)第18位[24]

- 2017年 「史上最高のコメディ映画トップ100」(英BBC発表)第21位[25]

- 2018年 「史上最高のコメディー映画ベスト100」(米『ペースト』発表)61位[26]

- 2021年 「批評家が選ぶ映画ベスト100」(米『シカゴ・トリビューン』発表)10位[27]

- 2022年 「史上最高の映画100」(英『タイムアウト』誌発表)第16位[28]

- 2022年 「史上最高のロマンス映画100」(英『タイムアウト』誌発表)第73位[29]

- 2022年 「史上最高の映画100」(米『バラエティ』誌発表)第28位[30]

- 2022年 「史上最高の映画100」(米『パレード(雑誌)』誌発表)第11位[31]

- 2023年 「史上最高のロマンティック・コメディ映画70」(英『タイムアウト』誌発表)第29位[32]

以下は日本でのランキング

- 1934年 第11回「キネマ旬報ベストテン・外国映画」(キネマ旬報発表)第10位[33]

- 1988年 「大アンケートによる洋画ベスト150」(文藝春秋発表)第27位

- 1999年 「映画人が選ぶオールタイムベスト100・外国映画編(キネマ旬報創刊80周年記念)」(キネマ旬報発表)第68位

- 2009年 「映画人が選ぶオールタイムベスト100・外国映画編(キネ旬創刊90周年記念)」(キネ旬発表)第19位

その他、個人のランキングではオーソン・ウェルズが1950年代初頭に選んだ好きな映画ベスト10で、第1位に挙げている[34]。映画監督では他にフェデリコ・フェリーニが好きな映画の第1位に(『Sight&Sound』2001年。『サーカス』『殺人狂時代』と同位)[35]、ホセ・ルイス・ゲリンが、好きな映画の第2位に[36]、ギレルモ・デル・トロも第2位(上記『Sight&Sound』2022年)に[37]、ウォルター・サレスが第4位に[38]挙げている。

日本での公開

編集1934年(昭和9年)1月13日、オープン直後の日本劇場で特別料金(上から5円、3円、1円50銭、1円)で封切られた[39]。その際、活動弁士を務めたのは徳川夢声と山野一郎だった。

同年1月30日に映画を見た古川ロッパは日記にこう記している。

要するにチャップリンものとしては筋が持廻(もってまわ)りすぎてゐる。然(しか)し、チャップリンの横顔見てたら何となく涙が出さうになった。 — 「一月三十日(火曜)」『古川ロッパ昭和日記〈戦前篇〉』(晶文社、2007年)新装版[40]

また、2月2日に昭和天皇が香淳皇后とともに鑑賞したと『昭和天皇実録』に記述がある[41]。

その後、1970年代のリバイバル・ブーム到来まで陽の目を見ることがなかったため、幻の名作とされていた。1973年にリバイバル上映され興行的に成功した(この年の洋画配給収入第5位。「1973年の映画#日本配給収入ランキング」参照)。このときのキャッチコピーは「街角に咲く一輪のバラが灯した恋の灯!笑いとペーソスに描くチャップリン名作!」[42]。

翻案作品

編集日本

編集- 『蝙蝠の安さん』 - 著作権概念の乏しかった昭和のはじめ、アメリカで『街の灯』を実際に鑑賞してきた歌舞伎役者たちの感想や映画雑誌の記述を元に、日本で歌舞伎台本として仕上げられ、『与話情浮名横櫛』の登場人物の蝙蝠安を主人公に仕立て上げ、舞台を江戸の街に置き換えた作品。翻案は木村錦花[43]。

- 『イヤミはひとり風の中』[50] - 赤塚不二夫の漫画『おそ松くん』の1エピソードとして描かれた。初出は週刊少年サンデー1967年(昭和42年)41号。「おそ松くん全集」第21巻(曙出版、1969年刊行)所収[51]。1990年(第2作OVA)[52]と2018年(『おそ松さん』[53])の2回アニメ化されている。

- 『街の灯』[54] - アニメ『秘密結社鷹の爪MAX』(2013年4月 - 2014年3月)第6話。フミコ(声 亜沙)という盲目の花売りの女性が登場する。詳細は前述アニメの「フミコ」の項を参照。

- 相棒 season21 第4話「最後の晩餐」(テレビ朝日)[55][56] - テレビドラマ。本作が物語の鍵になる[要出典][疑問点]。脚本は光益義幸。監督は橋本一。

韓国

編集- 『ただ君だけ』 - 本作をモチーフにして制作された映画。2011年公開。リメイク版として『オンリー・ユー 光を求めて』(2014年、トルコ)、『きみの瞳が問いかけている』[57](2020年、日本)がある。

ギリシャ

編集- City lights - 本作をモチーフにして2022年に制作されたミュージカル。Rex Theatre国立劇場で上演された[58]。

関連作品

編集- 「街の灯」 - 淡谷のり子の歌謡曲。作詞:浜田広介、作曲:古賀政男。映画『街の灯』をモチーフにしている[59]。1932年コロムビアより発売。

- 「街の灯」 - 淡谷のり子の歌謡曲。作詞:浜田広介、作曲:杉田良造、編曲:奥山貞吉。1934年コロムビアより発売[60]。先述の楽曲とは作曲者が異なる。後述の「花賣娘」と同じ盤のB面。

- 「花賣娘」- 川畑文子の歌謡曲。作詞:森岩雄、作曲:パディラ、編曲:デユフオール。映画『街の灯』で流れる「ラ・ヴィオレテラ」(La Violetera (Who'll Buy my Violets) )の日本語版カバー曲[61][62]。1934年コロムビアより発売。前述の「街の灯」(1934年版)と同じ盤のA面。

- 「花賣娘の唄」 - 作詞:服部龍太郎[63]。

脚注

編集出典

編集- ^ “Biggest Money Pictures” (英語). Variety: p. 62. (1932年6月21日) 2022年10月14日閲覧。

- ^ 『キネマ旬報ベスト・テン85回全史 1924-2011』(キネマ旬報社、2012年)312頁

- ^ City Lights (1931) - IMDb 2024年5月25日閲覧。

- ^ “CHARLES CHAPLIN City Lights”. en:Janus Films. 2024年6月11日閲覧。

- ^ “CITY LIGHTS, Jean Harlow, (far left), Harry Myers, Charlie Chaplin, 1931 Courtesy Everett Collection PUBL” (英語). Alamy. 2022年10月28日閲覧。

- ^ “Most retakes for one scene”. Guinness World Records Limited. 2024年5月10日閲覧。 “The sequence in Charlie Chaplin's (UK) City Lights (USA 1931) in which a blind flower girl played by Virginia Cherrill (USA), sells the little tramp a flower in the mistaken belief he is a wealthy tycoon, took 342 takes.”

- ^ 大野 2022, 「第2章 謎解きチャップリン映画」.

- ^ "City Lights (1931)". IMDb (英語). 2024年2月15日閲覧。

- ^ “チャップリンの「絶望名言」後編|読むらじる。|NHKラジオ らじる★らじる”. 読むらじる。|NHKラジオ らじる★らじる. 2024年5月7日閲覧。

- ^ “Work “La violetera” - MusicBrainz”. musicbrainz.org. 2024年5月6日閲覧。

- ^ “Charlie Chaplin : Chaplin as a Composer”. www.charliechaplin.com. 2024年5月6日閲覧。

- ^ チャップリンの「街の灯」、更に続映『中外商業新報』昭和9年2月3日夕刊(『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p15 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ “Is Full List one of the All-TIME 100 Best Movies?” (英語). Time. ISSN 0040-781X 2023年1月7日閲覧。

- ^ Plumb, Alastair (2012年8月22日). “16 Of Cinema’s Greatest Slapstick Moments”. Empire. Bauer Media Group. 2023年1月28日閲覧。

- ^ “The Greatest Films of All Time… in 1952” (英語). BFI. 2022年12月24日閲覧。

- ^ “The Greatest Films of All Time… in 1962” (英語). BFI. 2022年12月24日閲覧。

- ^ “Directors’ top 100”. bfi.org.uk. BFI. 2023年1月5日閲覧。

- ^ “Critics’ top 100”. bfi.org.uk. BFI. 2022年12月24日閲覧。

- ^ “Directors’ 100 Greatest Films of All Time” (英語). BFI. 2022年12月4日閲覧。

- ^ “The Greatest Films of All Time” (英語). BFI. 2022年12月4日閲覧。

- ^ “100 Best Films - Village Voice”. www.filmsite.org. 2022年12月24日閲覧。[信頼性要検証]

- ^ “Cahiers du cinéma’s 100 Greatest Films” (英語). The Pendragon Society. 2022年12月23日閲覧。

- ^ Thompson, Anne (2010年12月17日). “Toronto Film Festival’s Essential 100 List” (英語). IndieWire. 2022年12月23日閲覧。

- ^ “BBC 100 greatest American films (2015-07-20)”. IMDb. 2023年11月4日閲覧。

- ^ “The 100 greatest comedies of all time” (英語). www.bbc.com. 2022年12月18日閲覧。

- ^ Burgin, Michael; Paste Movies Staff (2018年5月22日). “The 100 Best Comedies of All Time” (英語). pastemagazine.com. 2022年12月24日閲覧。

- ^ “100 best films of all time, according to critics”. Chicago Tribune (2021年5月1日). 2022年12月24日閲覧。

- ^ de Semlyen, Phil; Rothkopf, Joshua (2022年12月6日). “100 Best Movies of All Time That You Should Watch Immediately” (英語). Time Out Worldwide 2022年12月24日閲覧。

- ^ Kryza, Andy; de Semlyen, Phil (2022年7月26日). “The 100 most romantic films ever made” (英語). Time Out Worldwide 2022年12月25日閲覧。

- ^ Debruge, Peter; Gleiberman, Owen; Kennedy, Lisa; Kiang, Jessica; Laffly, Tomris; Lodge, Guy; Nicholson, Amy. “The 100 Greatest Movies of All Time” (英語). Variety 2022年12月24日閲覧。

- ^ R. Murrian, Samuel (2022年12月12日). “We Ranked the 100 Best Movies of All Time!” (英語). Parade. 2022年12月25日閲覧。

- ^ “70 Brilliant Romantic Comedies To Watch Now” (英語). Time Out Worldwide (2023年1月12日). 2023年8月18日閲覧。

- ^ “キネマ旬報 ベスト・テン 1934年・第11回 外国映画”. KINENOTE. キネマ旬報社. 2022年12月24日閲覧。

- ^ Marshall, Colin (2015年2月20日). "Orson Welles Names His 10 Favorite Films: From Chaplin's City Lights to Ford's Stagecoach". Open Culture (アメリカ英語). Open Culture, LLC. 2024年1月4日閲覧。

- ^ Rodriguez, Cain (2015年1月16日). “Federico Fellini’s 10 Favorite Films Includes ‘2001: A Space Odyssey,’ ‘The Birds,’ And His Own ‘8 1/2’” (英語). IndieWire. Penske Media Corporation. 2024年2月22日閲覧。

- ^ "TOP 10 Mejores películas para José Luis Guerín". El Hombre Martillo (スペイン語). Hombre Martillo. 2020年2月11日. 2024年1月10日閲覧。

- ^ Urquhart, Jeremy (2023年8月21日). “Guillermo del Toro's 10 Favorite Movies, Ranked” (英語). Collider. Valnet Inc.. 2024年1月6日閲覧。

- ^ “Walter Salles's Favourite Movies” (英語). IMDb. IMDb. 2024年1月5日閲覧。

- ^ “映画(昭和9年)▷チャップリン代表作「街の灯」(1931公開作品)”. ジャパンアーカイブズ. 2023年12月23日閲覧。

- ^ 『古川ロッパ昭和日記』:新字旧仮名 - 青空文庫

- ^ 宮内庁 編『昭和天皇実録 第六(昭和7年 - 昭和10年)』東京書籍、2016年3月30日、436頁。ISBN 978-4-487-74406-0。"ご夕餐後、皇后と共に、「皇太子殿下御誕生奉祝実況」「街の灯」等をご覧になる。内大臣以下側近奉仕者が陪覧する。"。

- ^ "映画チラシサイト:街の灯". eiga-chirashi.jp. 2023年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月5日閲覧。

- ^ a b Hiroyuki, Ono (英語) (PDF). From Chaplin to Kabuki 2024年2月25日閲覧。.

- ^ 沢野未来 (2019年12月4日). “【深掘り 蝙蝠の安さん〈上〉】映画は上映前?! 新聞小説が歌舞伎になった「安さん」と戦前のチャップリン熱狂時代”. 紡ぐプロジェクト. 読売新聞社. 2022年10月26日閲覧。

- ^ 沢野未来 (2019年12月5日). “【深掘り 蝙蝠の安さん〈下〉】幸四郎さんの想いを形に……お人よしだがズルくて弱い「安さん」が、歌舞伎にいざなう”. 紡ぐプロジェクト. 読売新聞社. 2022年10月27日閲覧。

- ^ 大野 2022, 「第4章 チャップリンが予知していた未来」ダイバーシティ その3 日本とチャップリン.

- ^ “歌舞伎「蝙蝠の安さん」、チャプリンの四男が東京で観劇”. 産経新聞. 産経新聞社 (2019年12月16日). 2022年10月22日閲覧。

- ^ “国立劇場12月歌舞伎『近江源氏先陣館―盛綱陣屋―』『蝙蝠の安さん』特設サイト”. 国立劇場12月歌舞伎『近江源氏先陣館―盛綱陣屋―』『蝙蝠の安さん』特設サイト. 2022年10月27日閲覧。

- ^ “蝙蝠の安さん”. 松竹. 2022年10月27日閲覧。

- ^ “『おそ松くん』エピソード 赤塚先生お気に入り『おそ松くん』2 - 「イヤミはひとり風の中」”. 赤塚不二夫公認サイトこれでいいのだ!!. 2022年10月27日閲覧。

- ^ 国立国会図書館サーチ:R100000002-I000000010766-i5444256, R100000002-I000000803668。

- ^ “株式会社ぴえろ 公式サイト”. ぴえろ 公式サイト. 2022年10月27日閲覧。

- ^ たまごまご (2018年2月12日). “「おそ松さん」2期18話 原作傑作回 イヤミと少女の戦後浪花節をよくぞ作ってくれた”. エキサイトニュース. 2022年10月27日閲覧。

- ^ “秘密結社 鷹の爪MAX #6 街の灯”. GYAO!. Yahoo! JAPAN. 2021年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月27日閲覧。

- ^ “第4話|ストーリー|相棒 season21|テレビ朝日”. www.tv-asahi.co.jp. テレビ朝日. 2022年11月13日閲覧。

- ^ “<相棒season21>第4話「最後の晩餐」が「神回」と話題 ゲスト矢柴俊博の好演にも称賛の声続々”. MANTANWEB(まんたんウェブ). MANTAN (2022年11月5日). 2022年11月14日閲覧。

- ^ “映画『きみの瞳が問いかけている』 公式サイト”. 映画『きみの瞳が問いかけている』 公式サイト. GAGA. 2022年11月14日閲覧。

- ^ “City lights Charlie Chaplin” (英語). REX THEATRE - STAGE. 2024年6月10日閲覧。

- ^ “街の灯(淡谷のり子) - jac-rec1925 Museum”. ミューゼオ(MUUSEO). 2022年10月29日閲覧。

- ^ “流行歌:街の灯”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 国立国会図書館. 2022年10月29日閲覧。

- ^ “戦前SPレコード 川畑文子/花売娘「中古」の落札価格”. オークファン(aucfan.com). 2022年10月29日閲覧。

- ^ “流行歌:花売娘”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 国立国会図書館. 2022年10月29日閲覧。

- ^ “(楽譜) 花売娘の唄 〔映画「街の灯」主題歌集〕 東京楽譜462(服部龍太郎・作詞)”. 日本の古本屋」. 東京都古書籍商業協同組合. 2023年8月23日閲覧。

参考文献

編集- 大野裕之『ビジネスと人生に効く 教養としてのチャップリン』大和書房、2022年11月4日。ISBN 978-4-4793-9396-2。

外部リンク

編集- City Lights on Chaplin's Official Site

- 街の灯 - allcinema

- 街の灯 - KINENOTE

- City Lights - オールムービー

- City Lights - IMDb

- Luzes da Cidade (City Lights) - YouTube

- Unknown Chaplin: 2 (The Great Director) - インターネット・アーカイブ - バージニア・チェリルのインタビュー、解雇と再雇用の顛末を紹介している。

- Unknown Chaplin: 3 (Hidden Treasure) - インターネット・アーカイブ - NGシーンを紹介している。

- City Lights (United Artists Pressbook, 1931) - インターネットアーカイブ

- 力道山の挑戦を受けた男〝ザ・パイオニア・レスラー〟アンドレ・アドレー - チャップリンと交流のあったプロレスラー、アンドレ・アドレー(Andre Adoree、別名:Al Baffert)の「街の灯」制作に関する回想(6分割された記事のうちの1から3。3にスタジオのセットで二人が握手する写真を掲載)。

- チャップリン『街の灯』ラスト・シーンでの“発見” - 「街の灯」の演出に関する考察。

- Chaplin is "For The Ages" — Henry Clive was the original actor to play the... - Chaplin is "For The Ages"。チャップリンとヘンリー・クライブの写真。富豪役をハリー・マイヤーズと交代する前の撮影現場での2人の写真。同じページに上記のアンドレ・アドレ―(Andre Adoree、別名:Al Baffert)と撮った写真も掲載されている。