八戸市中心市街地

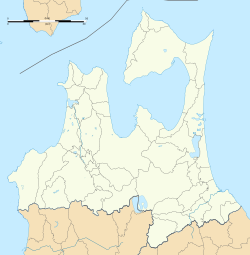

八戸市中心市街地(はちのへしちゅうしんしがいち)は、青森県八戸市の中心市街地。略称は中心街(ちゅうしんがい)。

八戸市中心市街地 | |

|---|---|

|

八戸市中心市街地 | |

| 座標:北緯40度30分44秒 東経141度29分18秒 / 北緯40.51222度 東経141.48833度座標: 北緯40度30分44秒 東経141度29分18秒 / 北緯40.51222度 東経141.48833度 | |

| Country |

|

| Region |

青森県 |

| 市 | 八戸市 |

| 区域 | 第四期中心市街地活性化基本計画に基づく区域 |

| 開発時期 | 1630年(寛永7年)-1664年(寛文4年)[1] |

| 開発者 | 南部利直 |

| 政府 | |

| • 内閣総理大臣 | 岸田文雄 |

| • 八戸市長 | 熊谷雄一 |

| 面積 | |

| • 合計 | 1.37 km2 |

| 人口 (2022年) | |

| • 合計 | 4,005人 |

| • 密度 | 2,900人/km2 |

| • 社会増減数 (2018-2022) | 26人 |

| 労働 | |

| • 就業人口(R3) | 9,778人[3] |

| • 事業所数(H28) | 1,866 [4] |

| 中心市街地 活性化基本計画 |

旧中活計画2000.3- |

| ウェブサイト | 八戸市 中心市街地活性化基本計画 |

概説

編集八戸市中心市街地は、人口4,005人、面積138ヘクタール、1平方キロあたりの人口密度は2,900人(2022年9月)[5]。就業者人数は約9,778人[6]。八戸市人口の1.8%が居住し、16.6%が就業している。市内のほぼ中央エリアのやや高台にあり、八戸駅から東に5キロメートル、本八戸駅から南に500メートルに位置する。

八戸市の政治、行政、金融の中心地。歓楽街。太平洋戦争での戦災被害はほぼなく、八戸城下町時代の痕跡が町名や町割り、神事や祭事に残されている[7][8]。

1960から80年代は地元・中央資本の大型商業施設の丸光百貨店、緑屋、ニチイ、三春屋百貨店、長崎屋、イトーヨーカドー、ヴィアノヴァが立地し、多数の映画館やボーリング場、遊園地などの娯楽施設、飲食施設、ホテルが集積し1989年にピークを迎えた。

1990年代、民間や市が郊外SC開発を推進した結果、商圏に3店舗の郊外型大型SCが立地し、そのうちの1つは商業施設立地が許可されない工業専用地域に八戸市が再開発地区計画を適用してピアドゥSCが開店した[9]。中心街の2つの大型商業施設が閉店し、1994年末の地震の被害により市民病院が郊外に移転再建され、中心街の市庁舎が建て替えられた。

2000年代、八戸市は空洞化する中心市街地の活性化に着手したが、中心街の大型商業施設が2店舗が閉店した。2004年に中心市街地の商業施設・映画館・ホテルを含めた大規模複合商業施設の再開発計画が中止され[10][11]さらに売上・歩行数がともに減少し地盤沈下が進んだ。

2000年頃から八戸市郊外にイオンモール(売場5万平米以上)が計画され[12]大半の市民はこれを待望した[13]。2005年にこの計画に反対した現役の中村寿文市長が市長選挙で落選し、総務省官僚出身の小林眞新市長が誕生した。しかし、株式上場を控えていた青森県最大の小売業ユニバース(本部:八戸市)[14]が市長選挙翌日にイオン建設反対の新聞意見広告を掲載し[15]、八戸商工会議所、商店街関係者らも激しく反対した[16][17]。

2006年まちづくり3法の改正が迫る中、市長は結論を先延ばし藻谷浩介ら数名の有識者で構成する商業アドバイザリー会議を設置し、この議論中に法改正がなされ郊外大型店立地規制が強化された。半年後、藻谷らは中心街活性化を答申し、2007年に小林市長は郊外のイオンモール計画を却下し中心街活性化を宣言した[18][19][20]。

一方、2005年、郊外の臨海部では136億円の負債で破綻した八戸漁連の所有する工業専用地域のドック用地が5.5億円で民間に売却され[21]、本来は商業用途が規制された土地に新たなSCが計画された。八戸市はこの計画を容認しピアドゥSCの隣接地に2009年にシンフォニープラザSCが開業した[22][23]。

2010年代以降、八戸市は中心街に大型商業施設の立地誘導を図るため、217億円を投じ中心街に文化観光交流施設はっちや、まちなか広場マチニワ、八戸市美術館、屋内スケートリンクの4つの大規模な公共施設を開館した[24]。

これが功を成して新たな商業施設としてメインストリートにキッチンカーが出店し空き店舗・空き地が1ヶ所解消されたとして、2024年に八戸市は中心市街地商業機能誘致事業(事業期間5年4ヶ月)の計画目標を達成したと国に報告した[25][注釈 1]。かつての商業ビルの一部はマンションやオフィスに建て替えられIT企業が入居した[26][27][28]。

一方、既存の大型商業施設は2022年の老舗百貨店三春屋の閉店[29]。2023年にマンション等の再開発のため市内唯一の映画館や商業テナントが入居していたチーノはちのへが閉店した[30]。

2024年現在も中心街に新たな大型商業施設や映画館は建設されず、歩行者数は1989年比で88%減少[31]、居住者は2000年比で20%減少した[32]。報道によると2024年の八戸市全体の人口社会増減(転出と転入の差)は転出超過850人で全国の約800市区中ワースト8位にランクインし人口流出が進行した[33]。

同年、YouTubeに中心街北部の本八戸駅から隣町のイオンモール下田行きのバスを待つ市民の長い行列を撮影した動画が公開された[34]。また、前述の件と八戸市の中心街活性化に言及した別の動画は、21万回以上再生され、560を超えるコメントが投稿された[35]。

八戸市は2024年に第4期中心市街地活性化基本計画を策定し、2029年まで66の活性化事業を進めている。

主な施設

編集最寄り駅:JR本八戸駅

公共施設:八戸市庁、八戸市公会堂、八戸市美術館、観光交流施設はっち、八戸まちなか広場マチニワ、八戸ブックセンター、八戸市立図書館、YSアリーナ八戸、三八城公園、更上閣にぎわい広場、長者まつりんぐ広場、

ホテル:八戸グランドホテル、ダイワロネットホテル、ドーミーイン本八戸、ホテルグローバルビュー八戸、ホテルグローバルビュー八戸アネックス、アパホテル本八戸、グランパークホテルパネックス八戸

銀行:青森銀行八戸支店、みちのく銀行八戸中央支店、青い森信用金庫本店、青い森信用金廿三日町支店、岩手銀行八戸支店、秋田銀行八戸支店、北日本銀行八戸支店、東北銀行八戸支店

名称

編集地理

編集位置・面積

編集青森県八戸市の中心部にある。旧八戸町の区域。面積は137ha。

街並み

編集都市設計

編集江戸時代の1627年(寛永4年)に 現在の内丸に八戸城が築城された。

八戸市中心市街地は、1630年(寛永7年)から1664年(寛文4年)に南部利直によってつくられ、町人が移住し城下町に街区が形成された。二十三日町、十三日町、三日町の上町には根城の町人が、二十八日町、十八日町、八日町の下町へは新井田の町人が移ったとされている[37]。

街路

編集八戸藩政時代市街図(1751年~1763年)によると、道路幅員は表通り7間(12.7m)、裏通り6間(10.9m)と記載されている[38]。

昭和52年4月20日に八戸市内の八戸線の高架化工事が完成し、南北の交通を妨げていた踏切16ヶ所が廃止された[39]。

2022年(令和2年)、本八戸駅と八戸中心街を南北につなぐ駅前通りの青森県道23号本八戸停車場線は最初の計画から86年を経て240mの区間が開通した。1936年(昭和11年)に都市計画決定後、長らく工事が実施されず歩道のない狭隘な道路が駅と中心街を結んでいた[40][41]。

基本データ

編集人口

編集居住者

編集| 西暦 | 居住人口 | 65歳以上

人口割合 |

15-64歳

生産人口 割合 |

15歳未満

人口割合 |

|---|---|---|---|---|

| 2000 | 5,146 | |||

| 2001 | 5,002 | |||

| 2002 | 4,921 | |||

| 2003 | 4,845 | |||

| 2004 | 4,769 | |||

| 2005 | 4,788 | |||

| 2006 | 4,713 | 28.5% | 61.6% | 10.0% |

| 2007 | 4,635 | 29.2% | 61.7% | 9.1% |

| 2008 | 4,553 | 30.0% | 60.9% | 9.2% |

| 2009 | 4,465 | 30.9% | 60.3% | 8.9% |

| 2010 | 4,476 | 31.0% | 59.9% | 9.1% |

| 2011 | 4,474 | 30.9% | 59.6% | 9.5% |

| 2012 | 4,540 | 31.0% | 59.3% | 9.7% |

| 2013 | 4,520 | 32.1% | 58.5% | 9.4% |

| 2014 | 4,477 | 33.3% | 57.8% | 9.0% |

| 2015 | 4,385 | 34.6% | 56.6% | 8.8% |

| 2016 | 4,301 | 35.0% | 56.4% | 8.6% |

| 2017 | 4,269 | 35.6% | 56.4% | 8.0% |

| 2018 | 4,221 | 35.4% | 56.6% | 8.0% |

| 2019 | 4,137 | 36.4% | 55.7% | 7.9% |

| 2020 | 4,130 | 37.4% | 55.0% | 7.6% |

| 2021 | 4,036 | 38.6% | 54.1% | 7.3% |

| 2022 | 4,005 | 38.5% | 54.5% | 7.0% |

就業者

編集| 西暦 | 従業員数 | 市全体に

占める割合 |

|---|---|---|

| 1991 | 17,538 | 14.6% |

| 1996 | 18,767 | 14.7% |

| 2001 | 15,557 | 12.8% |

| 2006 | 13,551 | 12.3% |

| 2009 | 13,807 | 11.4% |

| 2014 | 12,274 | 10.4% |

| 2016 | 11,153 | 10.6% |

| 2019 | 9,778 | 9.4% |

小売業

編集| 西暦 | 売場面積

㎡ |

市全体に

占める割合 |

|---|---|---|

| 1991 | 104,047 | 37.2% |

| 1994 | 96,759 | 34.4% |

| 1997 | 93,805 | 29.9% |

| 2002 | 88,657 | 26.6% |

| 2004 | 69,839 | 21.2% |

| 2007 | 60,415 | 19.0% |

| 2014 | 56,113 | 18.9% |

小売年間販売額

編集| 西暦 | 年間販売額

千円 |

市全体に

占める割合 |

|---|---|---|

| 1991 | 88,626 | 28.4% |

| 1994 | 79,329 | 23.9% |

| 1997 | 73,030 | 21.0% |

| 2002 | 50,945 | 16.1% |

| 2004 | 38,082 | 12.3% |

| 2007 | 35,941 | 11.9% |

| 2014 | 25,322 | 11.0% |

歩行者数と商業施設立地

編集| 西暦 | 日曜

(万人) |

平日

(万人) |

中心街 | 郊外の動き |

|---|---|---|---|---|

| 1989 | 12.9 | 7.8 | 八戸ニュータウン(NT)町開き | |

| 1990 | 12.2 | 8.2 | 長崎屋閉店 | ラピア開店 |

| 1991 | 11.1 | 7.3 | ||

| 1992 | 10.3 | 7.3 | ||

| 1993 | 9.4 | 6.7 | ||

| 1994 | 8.7 | 6.4 | 三日町番町再開発発表 2.4ha(後に断念)

三陸はるか沖地震発生(八戸震度6) |

|

| 1995 | 8.9 | 6.4 | 映画館 八戸松竹1・2閉館[46][出典無効] | イオン下田開店 |

| 1996 | 9.7 | 6.6 | ニチイ八戸閉店 | DCMサンワ八戸が開店 (八食センター隣接) |

| 1997 | 8.9 | 5.8 | 市民病院郊外移転 | |

| 1998 | 8.5 | 5.8 | WALK八戸テナント撤退発表 | ピアドゥ開店 (イトーヨーカドー八戸沼館店 他) 東京インテリア家具下田店開店 |

| 1999 | 6.8 | 6.5 | Rec開店

三日町番町再開発再発表 開発面積2.4ha→8.2ha(後に断念) |

ニトリ八戸店がピアドゥ隣接地に開店

八戸NTSCが開店 |

| 2000 | 7.8 | 5.2 | 【旧中活計画開始】 | 田向イオンモール計画浮上[47] |

| 2001 | 7.5 | 4.9 | 映画館の相次ぐ閉館 八戸東映劇場・八戸東宝劇場閉館[46] テアトル八戸1・2・3閉館[46] 八戸グランド閉館[46] |

八戸警察署移転 |

| 2002 | 5.2 | 2.9 | みろく横丁開店 | 東北新幹線八戸開業 |

| 2003 | 5.6 | 4.7 | ヨーカドー八戸店閉店 チーノ開店 |

|

| 2004 | 5.0 | 4.0 | マルマツがチーノに移転

三日町番町再開発断念[48] |

|

| 2005 | 5.1 | 4.4 | 山車会館建設決定(後に撤回) | 八戸市、イオン(田向,河原木) 計画却下[49] |

| 2006 | 4.8 | 3.9 | ||

| 2007 | 3.9 | 3.9 | Rec.閉店[50] | 八戸市、イオンモール田向計画却下し |

| 2008 | 2.7 | 2.1 | 【1期中活計画開始】 | |

| 2009 | 2.5 | 2.7 | 八戸スカイビル破綻 | シンフォニープラザ沼館開店[53] |

| 2010 | 2.2 | 2.1 | DCMホーマック長苗代開店[54] | |

| 2011 | 2.4 | 2.5 | 観光交流施設はっち開館[55] | |

| 2012 | 3.3 | 2.5 | イオン八戸田向開店[56] | |

| 2013 | 2.8 | 2.6 | 【2期中活計画開始】

花亀が八戸スカイビルから |

|

| 2014 | 2.9 | 2.9 | 八戸NTSC BゾーンTSUTAYA[58], DCMホーマック白山台店開店[59] | |

| 2015 | 2.7 | 2.5 | ||

| 2016 | 2.5 | 2.3 | ガーデンテラス開館[60] 八戸ブックセンター開館[61] |

|

| 2017 | 2.9 | 2.9 | ||

| 2018 | 2.5 | 2.8 | マチニワ会館[62]【3期中活計画開始】 | |

| 2019 | 2.5 | 2.4 | 長根屋内スケート場開館[63]

マルマツ破産[64] |

|

| 2020 | 1.7 | 2.3 | ||

| 2021 | 1.7 | 2.0 | 八日町番町2.1ha再整備構想発表[65][66]

市立美術館再開館[67] |

|

| 2022 | 2.1 | 1.8 | 三春屋閉店[68]

いわとくパルコ運営会社破綻[69] 八日町番町2.1ha再整備構想見直し[70] |

|

| 2023 | 1.6 | 1.7 | チーノ閉店[64]

東奥日報八戸支社八日町に移転[71] |

|

| 2024 | 【4期中活計画開始】 | イトーヨーカドー八戸沼館店閉店 |

地価

編集| 西暦 | 十三日町

25番1[72] |

三日町

4番1[73] |

番町35番

11 [74] |

|---|---|---|---|

| 1989 | 903,000 | 388,000 | |

| 1990 | 925,000 | 392,000 | |

| 1991 | 962,000 | 415,000 | |

| 1992 | 980,000 | 418,000 | |

| 1993 | 990,000 | 420,000 | |

| 1994 | 990,000 | 420,000 | |

| 1995 | 970,000 | 420,000 | |

| 1996 | 930,000 | 420,000 | |

| 1997 | 875,000 | 410,000 | |

| 1998 | 803,000 | 393,000 | |

| 1999 | 700,000 | 361,000 | |

| 2000 | 620,000 | 335,000 | |

| 2001 | 550,000 | 311,000 | |

| 2002 | 445,000 | 254,000 | |

| 2003 | 380,000 | 220,000 | |

| 2004 | 330,000 | 190,000 | |

| 2005 | 274,000 | 157,000 | |

| 2006 | 228,000 | 130,000 | |

| 2007 | 200,000 | 114,000 | |

| 2008 | 180,000 | 103,000 | |

| 2009 | 163,000 | 93,700 | |

| 2010 | 148,000 | 86,700 | |

| 2011 | 142,000 | 82,000 | |

| 2012 | 136,000 | 78,700 | |

| 2013 | 132,000 | 76,100 | |

| 2014 | 130,000 | 74,600 | |

| 2015 | 128,000 | 73,500 | |

| 2016 | 126,000 | 72,700 | |

| 2017 | 129,000 | 72,300 | |

| 2018 | 129,000 | 72,300 | |

| 2019 | 131,000 | 72,500 | |

| 2020 | 133,000 | 72,700 | |

| 2021 | 132,000 | 72,700 | |

| 2022 | 131,000 | 72,700 | |

| 2023 | 130,000 | 72,200 | |

| 2024 | 130,000 | 72,200 |

略史

編集八戸市中心市街地は、1630年に八戸藩主の南部利直によって八戸城と城下町が建設された[75][76]。

明治以降は郡役所や警察署、駅、病院、図書館、学校、銀行、商店が置かれた。大正時代は劇場や映画館が開館したが、八戸大火によって郡役所、銀行、寺院、商店、会社を含む約1400戸が被災し7000名近くの人々が避難を余儀なくされた[77][78]。

昭和期は、敗戦後占領軍の3000名の兵士が市内に駐留し、中心街は八戸司令部や諜報施設として接収されたほか、特殊慰安施設が設置された。中心街は三日町の三萬百貨店をオリエンタルダンスホールとして利用し、キャバレー、日米会館等が建設され[79]、街の景色はアメリカカラーになり街娼が社会問題化したため、八戸市は街娼取締条例を制定して風紀改善に取り組んだ。(後述)

昭和30年代は、占領軍が昭和31年5月に撤退し、人口増加と産業の発展によりに昭和26年に開業していた地元資本の丸美屋、三萬百貨店(ユニバースの前身)、カネ長武田百貨店[80]、映画館、ボーリング場、遊園地などの娯楽施設や歓楽街が開業した。(後述)

昭和40年代は、中央資本のデパートやスーパーなど進出が進み、丸光、緑屋、ニチイ、長崎屋、地元老舗の三春屋百貨店が立地し活況を呈した。競争に負けた丸美屋、三萬百貨店、カネ長武田百貨店が撤退した。さらに、ジャスコ立地が計画されたが、既存事業社の反対運動の末に建設が凍結された。1968年に十勝沖地震が発生し、市庁舎展望台、八戸タワーなどに被害が発生した。中心街の道路交通は江戸時代の城下町特有の街区と狭隘な道路に車両が集中し交通渋滞が深刻化したため一方通行化を実施した。この影響で中心街の物流に支障が生じ郊外に卸センターが建設され[81]、跡地に中心街の再開発事業が計画された。(後述)

昭和5、60年代は、十三日町再開発が進展し青森県内初となる民間市街地再開発事業による商業ビルの八戸スカイビル[82]をはじめ、三春屋ビル、ヴィアノヴァビルが建設された。しかし、日米構造協議以前に各都市に存在した商調協の一つ、八戸商工会議所の商業活動調整協議会が、八戸スカイビルの核テナントのヨーカドーの売場面積を4割の大幅な削減したため、再開発組合は事業計画の変更を余儀なくされた。この時期に地元資本が郊外にSC建設計画や[注釈 3]、国や市によって沼館地区の商業施設立地が規制されている工業専用地域の臨海部遊休地や工場跡地の活用計画が策定されはじめた[注釈 4]。

一方、昭和60年代から平成初頭は中心商店街西側(売市・長根方面)からの交通流入数がピークを迎え、日曜日の慢性的な交通渋滞の解消を、行政、経済界はじめ各界が対応に迫られ、官民の郊外移転、郊外開発が一層進められた時期でもある。[要出典]

平成初期は中心街の売上、歩行者通行量は過去最高に達した[83]。中心街の商業者主導で郊外SCの開発を進め、国・県・市の公共機関を続々と郊外移転を進めたこの時期の官民の取組みは、評価が分かれる。[要出典]この頃から中心街の商業施設が閉店、郊外に移転が進んだ。長崎屋が郊外SCラピアへ移転開業。中心街のニチイ八戸店の閉店。市外のイオンモール下田の開業。また、本来は商業施設立地不可の臨海部工業専用地域にピアドゥが開業し、ヨーカドーは市内の中心街と郊外の2店舗が営業した。この影響で中心街の歩行者量、売上高は減少に転じた。さらに1994年末の震度6を記録した三陸はるか沖地震では中心街のビルが倒壊し死者が発生したほか公共施設や商業ビルに被害が及び、八戸市は市庁舎の建て替えや市民病院の郊外移転を行った。(後述)

2000年代に入ると中心街の映画館、大型商業施設の閉鎖が相次いだ。2002年に東北新幹線が八戸駅延伸は商業にあまりプラスにはならず、中心街は2003年のイトーヨーカドー閉店した。さらに2004年に中心街の大規模な再開発計画が頓挫し地権者らで構成する再開発準備組合が解散した。2005年に中村市長は八戸商工会議所の要請を受け、中心街に山車会館建設を決定した[84]。市郊外では2000年代初頭に田向地区や河原木地区にイオン大型SC計画の打診があったが市は計画を却下した[85]。

2000年に八戸市は中心市街地活性化(旧法)のもと対策に乗り出すが、その後も中心街はヨーカドーなどの大型商業施設や映画館閉鎖が相次ぎ、三日町番町地区で計画されていた商業施設・映画館・ホテルの大規模再開発計画は実現しなかった。

2007年、多数の市民が早期実現を望んだ市郊外の大型イオンモール建設計画[13]を市長が却下し、[86][87]八戸市は中心街への大型商業施設施設の立地誘導を図るため、郊外へのSC立地規制条例を制定し、新たな中心市街地活性化基本計画を策定した[88][89]。2009年に、新たに、臨海部の工業専用地域にシンフォニープラザ沼館SCが開業した(後述)。

2005年10月下旬の市長選挙では市郊外の田向地区に売場面積4万平米(一説には5万平米以上[12])のイオンモール建設の是非が問われた。世論調査では、20代、40代、50代、70代以上の有権者が『大型ショッピングセンター(SC)の立地』を一番目に望むプロジェクトだと答え[90]、市民はイオン反対派の中村市長を落選させ、対抗馬の新人小林氏が「停滞か、前進か」のキャッチフレーズを訴え当選した[18]。

選挙翌日、青森県最大のスーパーマーケットのユニバースが意見広告を掲載し「この問題は、市長選を経たとはいえ、何の議論もなされていない」「大型SCと中心街再生は両立しない」「地域振興を阻害する」と田向地区への大型商業施設誘致反対を表明した。また、同社は立地予定地の区画整理事業組合に対し「中央資本に迎合する区画整理組合」「区画整理組合の理念欠如」「区画整理組合の努力不足」と批判した[15]。

小林市長は就任後、大型SC計画の是非を商業アドバイザリー会議の答申をもとに判断すると発表。県内外の有識者が集められ全5回の会議を開いたが、その間の2006年5月に改正都市計画法が施行し、郊外への1万平米を超える大型商業施設等の建築規制が強化され、事実上市内への大型SCの建築が不可能になった。その後、2006年末に商業アドバイザリー会議の答申が発表され、翌年1月市長はイオンモール建設を容認しないと発表した[18][19][91](後述)。

小林市長は

中心街が寂れていくのは耐えられないという価値判断。これで正しかったと言えるよう全力をあげて取り組む

と活性化への意欲を述べた。商議所、既存事業者、商店街関係者の反対活動が受け入れられ、市内へのイオン大型SCを期待した市民は落胆した。

2007年に緑屋の流れをもつRec.の閉店で中心街の空洞化が深刻化した[92]。

2007年(平成19年)末、八戸市は準工業地域での1万平米を超える商業施設の立地規制条例を制定し、2008年の改正中活法に基づく中心市街地活性化計画を国に申請、計画が内閣総理大臣に認定された(後述)。

小林市長は中心街のにぎわいを取り戻すべく、2011年に文化観光交流施設はっち、2018年に八戸まちなか広場マチニワ、2019年に屋内スケートリンク、2021年に八戸市美術館を建設した。これら4施設で合計217億円(国・県負担183億円、市負担34億円)が投じられた[24]。このほかに2016年に八戸ブックセンター、2018年に更上閣にぎわい広場が建設された。再開発プロジェクトが複数進展し、借上市営住宅50戸や、道路の電線地中化、都市計画道路の建設など実施した(後述)。

これら八戸市や県の施策は、2000年の旧中心市街地活性化計画時代に始まり、2008年から2013年第1期計画(総事業費59億1300万円[93])、2013年から2018年第2期(総事業費69億400万円[94])、2018年から2024年第3期計画が実施され、合計で延べ137事業が展開された[95]。しかし、2005年小林市長就任後も状況は改善せず、2007年商業施設Rec.の閉店、2009年八戸スカイビルの経営破綻、2019年衣料品店マルマツの破産、2022年三春屋閉店、いわとくパルコ運営会社経営破綻、2023年映画館とチーノ閉鎖と続いた。

デーリー東北は、2022年の三春屋閉店後のさくら野百貨店について

中心街にある百貨店の「最後のとりで」として、にぎわい創出と市民の利便性向上を目指す。

と記述した。

八戸商工会議所や八戸市などでつくる、第三セクター旧TMO八戸は2000年から、後継の第三セクターまちづくり八戸は2007年から空き店舗対策事業を実施したが、2003年のチーノ(2023年閉店)以降、中心市街地への大型商業施設誘致は進んでいない。

まちづくり八戸は、第3期中心市街地活性化基本計画掲載事業の一つ、「中心市街地商業機能誘致事業」において、区域内にキッチンカーが1店舗出店し当初の目標が達成されたことから八戸市が事業完了とした。同社は、内閣府の報告書にて「中心市街地の中心部に文化的施設を集積させたことで、民間事業者 が運営することとなったため」と事業が達成した理由を記した[25]。

中心街の休日歩行者数は、1989年12.9万人、1998年8.5万人、2008年2.7万人、2018年2.5万人、2023年1.6万人に減少[83][97]、同年の空き店舗率は21.6%で過去最悪と報じられた[98][注釈 5]。

中心街居住者は減少し、旧中活計画開始時の2000年5146人、2010年4476人、2020年4130人、2022年4005人になり、2000年から22年間に1141人減少し、減少率は約20%に達した。社会増減は2018年から2022年の5年間の合計が26人社会増となり、デーリー東北は「人口社会増減は目標上回る 」と報道した[98]。しかし、市全域の人口は減少し、2023年の社会増減(転出者が転入者を上回る転出超過)人口が全国の約800を超える市区中の上位1%、850人(ワースト8位)と報道された[33]。

2022年に市が実施した市民アンケートによると(中心街は)「10年前と比較して魅力は向上したか」の質問に、向上した7.2%、衰退した63.5%、関心がない11.2%の回答があった。特に10代から20代は中心街活性化に無関心であることがわかった[99]。

2024年、Youtubeに中心市街地北端の本八戸駅の一日4便のイオンモール下田直行バスを待つ市民の長い行列の動画が投稿され[34]、この件に言及した八戸市中心街活性化を解説した動画が20万回再生され560を超えるのコメントが寄せられた[35]。

八戸市は、さらに活性化を進めるため2024年に第4期中心市街地活性化基本計画を策定し、2029年までに活性化施策66事業を計画し、主な事業として十三日町・十六日町地区再整備支援事業に国と市が27.8億円の半額ずつ補助する総額95億円の再開発事業などの中心街活性化に取り組むとしている[95]。(後述)

2018年に八戸市は都市計画マスタープランに、今後20年に目指すべき将来都市像を新たに定めた。

「えがおを はぐくむ えがおが つながる まち」

江戸時代の歴史

編集都市建設

編集1630年(寛永7年)、西側の根城周辺に存在した根城町から三日町・十三日町・廿三日町へ、東側の新井田城周辺に存在した新井田町から八日町・十八日町・廿八日町へと八戸城(柏崎城の説もある)周辺に移り、新しい城下町の町人町が設けられた。

1664年(寛文4年)、八戸藩の初代藩主南部直房により八戸城が正式に築城され、本格的な城下町となった。

三日町、十三日町は商人街として栄えた[101]。

明治時代の歴史

編集三戸郡役場時代

編集八戸市中心街は、明治初頭に八戸町鳥屋部町に青森県三戸郡役所が置かれ、明治22年7月1日八戸町番町に収税部出張所(後の八戸税務署)が設置された[102]。八戸城跡地や溜池は、明治6年に八戸小学校が立地した。当時の八戸町は、主な産業である酒造や醤油業、小売業がつくられた。明治10年代は八戸町内で最も多い民業がせんべい屋で140戸あった。次いで荒物店91戸、大工84戸、呉服店67戸だった。

明治5年、金入文吉商店(後のカネイリの前身)の創業者金入文吉が魚類問屋を創業した[103]。1894年(明治27年)出版の八戸八戸實地明細繪圖に店舗外観が描かれた。

明治12年、八戸町八日町に第百五十国立銀行(現在の青森銀行)の本店が、明治15年には八戸町三日町に階上銀行が創立した。

八戸町の成立

編集明治22年、大区小区制が廃止され町制が施行された。三戸郡八幡町、堀端町、常海町、窪町、番町、馬場町、堤町、本徒士町、徒士町、稲荷町、新荒町、荒町、上組町、上徒士町、町組町、二十六日町、二十三日町、十三日町、常番町、本鍛冶町、鳥屋部町、大工町、寺横町、山伏小路、鍛冶町、十六日町、六日町、三日町、八日町、鷹匠小路、長横町、岩泉町、朔日町、十八日町、二十八日町、十一日町、下大工町、塩町、柏崎新町、下組町、柏崎村が八戸町として新設された[104]。

八戸町役場は番町(現在の八戸市美術館)に置かれ、1893年(明治26年) 7月4日、八戸町大字八幡町(内丸八戸市庁)に「青森県尋常中学校八戸分校(現在の県立八戸高校)」が創立した。当時の八戸町は石屋根の町屋が続いており[105]、明治23年に出版された書籍「向鶴」は「八戸町之真景」にその様子が描かれた。 明治24年には日本鉄道が東京から青森まで開通し、本線は八戸町から離れた尻内に駅が作られ、明治27年に日本鉄道支線の八ノ戸駅が開業し湊駅まで延伸した。(後述)八戸町の鉄道開通前の商圏は、鮫港から海運により南は盛岡、北は野辺地まであったが、開通後は範囲が縮小し十五ヶ村になったことで町の商業は停滞した[106]。

明治24年8月、板垣退助が八戸を訪れ中心街南側にある長者山で講演会を開いた[107]。

近代化

編集明治27年、泉太呉服店からのれん分けされ、三萬呉服店(後のユニバースの前身)が十三日町に創業した[108]。

明治30年代になると、泉山銀行、八戸商業銀行、泉山醤油合名会社、八戸肥料会社、八戸印刷などの企業が設立され、旅館でガス燈が使われるようになる[109]。明治末期、八日町に八戸水力電気が設立され八戸町、小中野村、鮫村に電気が灯る[110]。

1907年(明治40年)、中心市街地の西北にあった勘太郎堤(現在の長根スケートリンク)で、第二中学校(現在の八戸高校)が第一回の氷上大会を開催した[111]。

1908年(明治41年) 青森県立第二中学校(県立八戸高校)が郊外の糠塚に新築移転した。

明治の八戸人の気質

編集明治44年、経済誌「実業の世界 8(23);臨時増刊 東北發展號(1911-11-25)」は、八戸水力電気常務取締役、八戸商業銀行専務の木内俊郎(大分県出身・文久3年生)が八戸で16,7年にわたり生活する中で九州人と奥州人の性格が全く違うことに言及している。

木内は、九州人は進んで前例のないことに取り組む気質である一方、奥州人は保守的と評した。その理由として、藩政時代に九州の武士は藩主から報酬としてお蔵米を貰っていたが、明治維新以降はそれがなく明日の糧に苦しみ、状況を打開すべく奮闘する気になった。一方、奥州では武士は土地を貰ってことから維新以降も糧に困らず、保守的な思考で別に働こうともしない。八戸の士族は、保守的な思考で土地もあるから別に働こうとしない気質があり、八戸の町は進歩の気風に乏しいと伝えた。また、八戸の人力車に雨雪の日にいくら金を出すと言っても応じないことが多いとし、その理由を生存競争が激しくなく低い生活水準に甘んじても平気であるからだとした。木内はこれらは大いに一番反省してもらいたいものだと所感を記した[112]。

北村益八戸町長は同上の雑誌に寄稿し、元々、八戸の人々は事業に投資することを危険だと考え、投資したものは今回できた八戸水力電気会社と既存の銀行くらいとし、八戸は小さな町にはふさわしくないほどの派閥の弊害が酷く、どんなことにも派閥が関わり、そうして争いが終わると述べている[106]。

明治の鉄道敷設

編集概史

編集八戸市中心街への鉄道は、明治27年の日本鉄道八戸支線開通の八ノ戸駅(現:本八戸駅)が設置されたことが最初である。東北本線の駅は八戸町民の鉄道反対運動や軍の反対によって八戸町内に設置されなかった。

大正時代に入り現在の本八戸駅から木炭や魚介類の出荷が盛んになった。東北本線ルートから外れて不便だった八戸駅は、昭和初期に本線ルートを尻内から八戸駅経由に変更するため帝国議会に建議して可決したが実現しなかった[113]。戦後、昭和三十年代に本線を別ルートで敷設した上で新駅を設置する旨の請願をしたが建設はされなかった[114]。

私鉄構想も存在し、大正時代に八戸水力電気会社軌道の路面電車計画(新荒町-三日町-小中野-湊橋)、昭和20年代に南部鉄道の尻内種差間延伸計画ルートに中心街南側の長者山付近に駅設置が予定されるも実現しなかった[115]。

前史

編集東京青森間測量絵図

編集明治4、5年に横浜の実業家高島嘉右衛門は、政府に対し東京青森間の鉄道敷設に関する意見書を上申し、明治6年頃には東京青森間測量絵図(鉄道博物館所蔵)を提出した[116][117]。この測量路線図には八戸付近が描かれ、三戸方面から北上した路線は、八戸の馬淵川の西岸沿いに進み、尻内、長苗代、下長付近を通過し、現在の八戸臨海線ルートの八太郎の浜沿いに進み、百石、現在の向山駅付近を通るルートが記載されている[117]。

工部省測量

編集明治政府も明治初期の段階で東北本線の東京・青森間の鉄道測量を2回実施している。

1度目は明治5年11月に工部省小野友五郎は東京・青森間を測量し、三戸・野辺地の経路を複数検討するため、国道4号沿いの五戸・三本木ルートと、八戸・下田ルート(現在線)の2経路を測った[118]。

2度目は明治13年12月、幌内鉄道の建設指揮をしたジョセフ・ユーリー・クロフォードと、松本荘一郎が担当した。その際は、終点を青森ではなく野辺地とし、三戸・野辺地間のルートは八戸・下田(現在線)の経路を測量した[118]。

日本鉄道の計画

編集概略

編集明治14年日本鉄道が設立され、八戸の豪商浦山太吉が多数株を取得したことで同社の取締役に就任した。会社線(のちの国鉄東北本線)の、東京から青森間が計画され、当初八戸町(現八戸市中心街付近)が経由地になるとされた[119][120][121][122]。鉄道局長官の井上勝も同様に、八戸町の中心部である本八戸駅付近を通り、青森方面に北上するルートを予定していた[123]。

ところが日本陸軍は、盛岡以北は大館・弘前経由で青森に到達する路線にすべきと主張した。これは、市北部の八戸・百石の海岸沿い(現在の八戸臨海鉄道八太郎付近)の路線では有事の際に敵に攻撃を受けるとする理由であった[124]。議論は平行線となり井上鉄道局長官はこの件の裁定を伊藤内閣に求めた(後述)。

その結果、陸軍の推していた弘前経由は撤回され八戸ルートが採用されたが、井上は路線を海岸から離すように指示をし[125]内陸寄りの高館ルートで作られた。八戸町の中心部に駅を作る予定は町民の反対により撤回され、5キロ離れた尻内に駅が設置された[126]。

経路選定の経緯

編集日本鉄道は明治20年中に八戸付近の実測を完了していたが、位置や方向について国防上の理由から海岸に近接する路線案を拒んだ陸軍との協議が難航したため、明治21年4月21日に、井上勝鉄道局長官は本件の裁定を伊藤博文内閣に求めた[127]。

「日本鉄道会社盛岡青森間路線の件」によると、

明治二十一年四月二十一日 鉄道局長官稟申日本鉄道会社盛岡青森間路線ノ件 鉄道局長官稟申日本鉄道会社盛岡青森間鉄道路線ノ件ヲ調査スルニ該線路ハ三戸百石野邉地ヲ経テ青森ニ達スルノ計画ヲ以テ客年中右実測ヲ竣リタルニ付位置方向等陸軍省ヘ協議セシニ同省ニテハ国防上ノ点ヨリ海岸ニ接近スルノ線ヲ非トシ遂ニ協議ニ至ラサルヲ以テ本議ヲ提出シ内閣ノ裁定ヲ乞フニ至レリ 鉄道線路ニ関シテハ別紙乙号ノ通参謀本部長ヨリ兼テ上奏ノ趣モ有之ト雖モ抑鉄道ノ事タル国防止ノ得失ノミヲ以テ論定スヘカラス施工ノ難易運輸殖産興業等ノ便益ヲモ計ラサル可カラス然ルニ単ニ陸軍省意見ノ如ク兵備ノ適否ニノミ拘泥シテ大館弘前ヲ経ルモノトセハ更ニ巨多ノ資金 出典:「日本鉄道会社盛岡青森間路線ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023060600、公文別録・内閣・明治十九年~大正元年・第一巻・明治十九年~大正元年(国立公文書館)[127]

現代語訳では

明治21年4月21日、鉄道局長官が日本鉄道会社の盛岡-青森間の路線に関する件を報告した。 鉄道局長官が日本鉄道会社の盛岡-青森間の鉄道路線に関する件を調査したところ、この線路は三戸、百石、野辺地を経て青森に達する計画で、昨年中にこの実測を完了したため、位置や方向などについて陸軍省と協議したところ、同省は国防上の理由から海岸に接近する線路を否定し、協議がまとまらなかったため、この件を内閣に提出し、裁定を求めることになった。 鉄道線路に関しては、別紙乙号の通り参謀本部長から以前に上奏があったが、鉄道のことは国防上の利害だけで論じるべきではない。施工の難易度や運輸、殖産興業などの便益も考慮すべきである。しかし、陸軍省の意見のように兵備の適否だけに拘って大館や弘前を経由することにすると、さらに多くの資金が必要となる。

これを受けて、伊藤博文内閣が検討した結果、明治21年4月25日に第5区盛岡青森間着工決定と、八戸付近では海岸から路線を離す計画にするよう指示が出された。

盛岡青森間線路当初ニ測定ノ通起工候筈決定相成候ニ付、本日己ニ長官ヨリ電報ニテ被申進候通夫々御着手有之度、尤八戸近傍可成海岸ヨリ隔離候計画御申出有之度旨、過般長官ヨリ非申進候通所ハ御測定次第御報告有之度、此段得貴意候也 明治二十一年四月二十五日 松本技師 出典:「日本鉄道株式会社ニ関スル事務書類(四)」交通博物館所蔵 八戸市史近現代資料編Ⅰ345頁[125]

現代語訳では

盛岡-青森間の鉄道建設について、当初の測量通りに着工することが決定しました。これに伴い、本日、長官から電報があり、それぞれ着手するようにとのことです。特に、八戸付近ではできるだけ海岸から離れた計画にするようにとの指示がありました。長官から以前に指示があった通り、その場所の測量結果を報告してください。以上、よろしくお願いいたします。 明治二十一年四月二十五日 松本技師

と鉄道局長官から指示を松本技師が伝えている。

本来の計画が没になり新たなルートを策定した、櫛引(現八戸市櫛引)・木ノ下(現おいらせ町下田)間の新旧線路図比較明治21年5月『日本鉄道会社二関スル事務書類 (四)」では、再検討したルートの結果を伝えている。

櫛引木ノ下間、新旧線路平面并二縦断面図及申呈候、新線之セクションハ旧線路二比較スレバ稍相劣り、同様之グレーデアントヲ採用シ土坪ヲ計算スレバ、新線之土積壱万弐千坪余多量ナリ、旦新線路ニハ長四百尺余ノトンネル壱ヶ所アリ、乍併新線路哩程旧線路二比シ短縮スルコト壱哩半ナリ、依テ全通シテ観察ヲ下シ比較計算致シ見候処、 新線路之方其距離短縮スルガ為メ費用大凡 弐万余円節減二相成申候、 高館西南ハ地勢頗嶮ニシテ加ルニ高低甚シ、到底幹線ニ採用スベキ路線無之候、尤も為御参考高館西南最良之線路ノ一部分平面図ニ記入シ高低図相添ヘ呈覧観候 144 櫛引・木ノ下間の新旧線路図比較明治21年5月『日本鉄道会社二関スル事務書類 (四)」交通博物館 八戸市史近現代資料編Ⅰ345頁[125]

と記録された。現代語訳は、

櫛引・木ノ下間の新旧線路図比較 櫛引と木ノ下間の新旧線路の平面および縦断面図を比較したところ、新線のセクションは旧線路と比較してやや劣ります。同じ勾配を採用し土量を計算した場合、新線の土量は約1万2000坪多くなります。さらに新線には全長400尺(120m)余りのトンネルが1カ所あります。しかし、新線路は旧線路と比べて1マイル半(2.4km)短縮されています。このため、全体を通して観察し比較計算した結果、新線路の方がその距離が短縮されることで、費用が約2万円余り節減できることが分かりました。 高館の西南部は地勢が非常に険しく、加えて高低差が大きいため、幹線に採用すべき路線ではありません。参考までに、高館西南部の最良の線路の一部分の平面図を記入し、高低図を添えて提出いたします。

新編八戸市史ではこの3案を記したA、B、C各ルートが記載された別添の資料は見つかっていないものの、八戸付近の路線は見直されることになった。

当初、日本鉄道は東京青森間の工事は工期7年として、全線完成を明治22年2月末日までと予定していたが完成が間に合わないため、明治21年11月に工期を2年延長を政府に申し出て認めてもらい明治24年2月が期限となった[128]。

結果的に、早期に東京青森間全線開通を目指した日本鉄道は、八戸町の反対運動を避ける形で建設距離が短くコストが安価な尻内に明治24年に尻内駅を設置した。青森よりルートは高館丘陵地帯を登り下田駅に至るルートが採用され日本鉄道会社線(後の東北本線)が青森まで開業した[119][126][122]。

八戸駅建設候補地

編集当時の八戸町の駅設置場所について詳しい資料はないが、国鉄25年史では「本八戸駅周辺」、郷土資料では「桝形[119]」「藤子[120]」「長苗代駅[129]」の記載がある。

桝形

編集1965年出版の『北奥羽の現勢』は、林悦二郎氏(当時85歳)の証言として

八戸の(駅)候補地と決めた桝形付近が土地所有者から補償二万円を要求され経済的にもやむなく尻内に変更したなどもあるが[119]

と記述がある。「桝形」とは、中心市街地の南西の端にあたり三日町から約1キロ西方の現在の根城一丁目付近(平中交差点付近)の旧地名である。現在も桝形稲荷神社、糠塚字桝形の地名が残る。明治20年ごろの2万円は令和6年の現在の貨幣価値で4億円から8億円に相当した。

明治40年に県立第二中学校(現八戸高校)が置かれるまでは、上り街道(現在の340号線)沿いの住宅地は上組町まで広がっていたが、その外側の桝形、藤子、大杉平にほとんど民家がなかった[130]。昭和9年市勢要覧によると市営自動車の15台を有する車庫が置かれた[131]。

藤子

編集1973年出版の『八戸これは巷のはなしでございあんす』著者の林悦二郎(当時93歳)によると

これは私が直接太吉さん御本人から伺った話しでございますが、何でも最初の日本鉄道の計画とすれば、八戸にも鉄道が通り駅は藤子のあたりに出来るということになっていて、もう測量まで終わっていたのだそうでございます[120]

と述べている。「藤子」とは前述の「桝形」の南部に隣接するに現在の根城二丁目である。藤子公園として地名が残っている。文中に登場する太吉さんとは、八戸の豪商で日本鉄道取締役の浦山太吉である。

長苗代

編集1963年出版の『大杉平の70年』は、青森県立八戸高等学校(旧制八戸中学校)第6回卒業生および大正8年から昭和17年まで当校教諭を勤めた木幡清風氏の寄稿の中で、

当時私は七才であったが、(八戸の)停車場は今の長苗代駅辺りに出来るという話を聞いていたが、実現されず尻内に決まったのであった[129]

と記載がある。「長苗代駅」は現在のJR八戸線の八戸駅と本八戸駅の中間にある無人駅で、かつては下長苗代村だった。明治24年に尻内駅が開業後、川勝盛巴村長が日本鉄道を相手取り地方税法適用した課税の可否を裁判で争い、村側が勝訴したことから日本鉄道への課税が実現し国有化されるまで財政が潤った[119]。その後昭和9年に長苗代駅が開業したが、2024年現在も駅周辺と八戸線沿線は田園が広がっている。

八戸の鉄道反対

編集日本鉄道は八戸中心部では駅設置のためにすでに測量を終えていたが、八戸町の地主の反対[132]や、運送従事者の反対、地元基幹産業の馬産組合の馬喰を中心とする反対運動があった[133][134]。

八戸町議会は、鉄道推進派の大隈重信率いる改進党系の公民会と、反対派の板垣退助率いる自由党八戸土曜会が対立していた[135]。当時八戸最大の政治勢力だった士族農民を主体とする八戸土曜会の反対が大きく影響した[136][137][注釈 6]。

大正5年の文献では、

其の當時の民間の智力は「鐵道布設を物價が騰貴するから」と云ふので拒絕する有り樣 — 稲垣浩、八戸生活 大正5年 9頁

と記されている。

また、鉄道開通により疫病や治安の悪化を危惧する町民の声もあった[137]。明治19年はコレラの発生で三戸郡内の1318人が死亡、明治20年は天然痘が流行し185人が死亡したことから、鉄道と伝染病に関するデマは影響力を持った[134]。

中里進[134]は、

八戸では自分の娘をみついでまでも村に鉄道を通さないでくれという陳情さえあった — 中里進、八戸政界の百年(2)北方春秋第6号34-36頁 (概説八戸の歴史 下巻 第1より孫引き)

と記述している。

一方、郷土資料によると八戸出身の同社取締役浦山太吉は、経済的に貧しいこの地域に新たな荷馬車や荷役従事者へ仕事をつくるため、八戸町に付近への駅建設を変更したとする記載もある。八戸町の三日町の制札場を起点に、500を超える労働者が東に2里離れた日本郵船の鮫の荷役場に荷物を運搬していたことを参考に、鮫と同距離の西に2里の尻内部落(旧三戸郡上長苗代村大字尻内)に尻内駅を設置したと記されている[132][137][135]。

会社線建設工事

編集明治21年5月、第五線区青森・中小繋間の建設に着手した。路線は小繋(岩手県一戸町)より馬淵川の本流に沿って青森方面に進み、八戸近辺で山地を避けて海岸寄りのルートを北進した。八戸の高館付近の工事で鹿島組が担当し、八戸から通える作業員は雇用せず、青森・秋田の人夫を雇い施工した。一日の賃金相場は15銭が相場だったが、割増して20銭を支給した。食事は一日に5回支給し夜間工事があればさらに1回食事を追加して工事を行なった。建設中に鹿島組率いる下請け同士が賭博が原因で大喧嘩に発展したが警察沙汰にならず和解した[138]。官報によると、八戸付近のトンネル一日市隧道は明治22年2月末に南北500フィート(152m)を貫通した。地層は堅固な粘土質で、厚さ約2フィート(61cm)の砂層が混ざっていた為工事中に出水するも、留め具と排水が適切に対処し大きな困難もなく現在は坑内の拡張に専念している[139]と記載された。

尻内駅の開業

編集明治24年、日本鉄道は東京から青森までを開業させ尻内駅が設置された。八戸中心部から尻内駅までは当時の陸路6キロほどあり、1日2往復の客馬車2台、1日3往復の人力車20台程度[140]、荷物運搬用の荷馬車20台を用いて運搬した。八戸町との反対側にある五戸町への交通網も開設された。尻内駅からは、客馬車、人力車が一日乗客数100人。貨物20トンを受入・発出していた[141]。当時の道路は舗装されておらず、雨天時はぬかるみにタイヤがハマる悪路であり[142]、八戸町は鉄道路線の恩恵を受けられなかった[141][143]。

後悔

編集前述のように、本線から遠く離れた尻内駅が開業したことで、八戸町は鉄路へのアクセスが不便であった。明治27年には八戸支線として尻内から八戸中心街の北寄りに八ノ戸駅と湊駅が開業しているが、当時の文献では一支線の駅であることの不便さと後悔が記載されている。

明治45年出版の八戸町誌は、

かの日本鉄道会社東北線の敷設にあたり、時の当町人の多くは不幸先見の明を失し同鉄道路線の八戸町に到るを以て、一に鮫港の繁栄を失い、従って八戸町の衰微を招くものなりとなし、却ってこれが敷設を拒みたる結果、ついに会社側の感情を害し、当地に建設さるべかりし大停車場を今の尻内駅に変更され、今日においては一支線中に介在するの不便を被るに至れり[144]

と記した。

1962年昭和37年出版の概説八戸の歴史下巻第1は、

約百年近い年月を経てもなお鉄道の不便さのために非常に不利益を強いられる状況はまさに「百年」の大計を失ったものといわなくてわならない[145]

と述べている。また、八戸に本線が設置された原因を「町民の後進性」「土地買収の困難」「経済状況の不振」「交通業者の反対」[134]と記述した。

八戸線支線の建設

編集日本鉄道が尻内に開通したのちの八戸町はその利便性を知ることとなり開通に反対したことを後悔をしていた。

1892年(明治25年)青森県庁では県知事といた日本鉄道社長が八戸選出の県議会議員の源晟、関春茂に「東北本線の工事が計画変更になり、鉄道資材があまって尻内に積んであるが、この余剰資材で八戸支線を通す考えはないか」と意向を聞いた。八戸の県議らは歓喜しその話をすぐに八戸土曜会実力者や八戸の有力呉服商を青森に呼び協議がなされた。後日、八戸の経済界の代表である八戸の第百五十銀行頭取と階上銀行頭取を青森県知事と日本鉄道社長の4者会談により八戸支線建設が決定した[142]。

同年10月、日本鉄道は株主総会で八戸支線建設を議決し、11月1日に政府に申請、12月27日仮免許交付、翌年3月31日に本免許状が下付された[143]。工事施工は、吉田組(吉田寅松)、鹿島組(鹿島岩蔵)が請負った[146]。

また、明治25年は八戸町議会選挙の半数改選が行われ、鉄道推進派の公民会が議席を獲得し反対派の八戸土曜会が下野した。翌年の明治26年5月に実施した八戸町長選挙では公民会推薦の遠山景三が当選した[135]。

八戸支線の開通

編集1894年(明治27年)1月4日中心市街地の北端に日本鉄道の八ノ戸駅(現在の本八戸駅)が延伸開業し、東京と八戸が鉄路で結ばれた。同年10月1日にさらに東に延伸し湊駅が開業した[143]。これにより八戸漁港から魚介類や木炭を輸鉄道で送できるようになった[147]。総工費は10万250円だった[147][146]。

その後の八戸の鉄道は、#国鉄八戸線の建設、#国会への東北本線路線の八戸(現本八戸)経由案建議、#国会への東北本線ルート変更の請願、#八戸線複線化構想、#八戸線の高架化と続く。

大正時代の歴史

編集鉄道貨物の隆盛

編集中心市街地北端の八戸駅(現在の本八戸駅)からは、木炭の出荷が盛んであり貨物取扱高は全国一位。東京市の木炭消費量の1割に相当した。[148]

洋風建築の登場

編集1916年(大正5年)、八戸町廿八日町に劇場の「錦座」が建設された。収容人数1000名以上、総工費は当時の金額で約2万円ほどであったとされる 。ルネッサンス式の建物で開場時には地元紙に「東北一の規模をほこる大劇場」と報じられ、歌舞伎役者の公演などが行われていた。 その後、八戸大火で全焼したが再建され、映画館として活用された[要出典]。

八戸大火

編集1924年(大正13年)5月16日午前0時、八戸大火が発生し中心街の三戸郡役所、東奥盲人学校、銀行、会社、商店など約1510棟、被害総額653万5080円(現在貨幣価値169億円)が甚大な被害を受けた。火元は元鍛冶町(現在の明治神宮裏)の釜戸の残火からの出火で、強風にあおられ八戸町の40%〜50%を消失した。消火活動は約二千人。五戸、三戸、百石、三本木の隊も消火に加わり、蒸気ポンプ2台、腕式ポンプ49台を動員した。[149][150]

八戸町の市街地の人口は明治初期から大正13年にかけて2倍の1万9300人、戸数は2.1倍の3600戸に上り住居が過密化した。[150]被災者救済住宅を100戸315人分を八戸町南側の吹上地区に建設した。[149]

八戸歴史研究会会長の三浦忠司氏は、

八戸町の膨張―戸数と人口の激増により、都市としての基盤整備が追い付いていないところにこそ、真の原因があったのではなかろうか[150]

と指摘している。

復興都市計画

編集1924年の八戸大火後、復興計画が作成され道路幅について定められた。[151]表通りは中央線からそれぞれ1.5mづつセットバックし歩道ができた。[152]しかし、長横町あたりはいつの間にか大火前の道幅に戻ってしまった。[149]

| 道路幅 | |

|---|---|

| 大通り | 8間(14m) |

| 裏通り | 6間(10.86m) |

| 横丁 | 4間(7.24m) |

昭和戦前の中心街

編集八戸市の誕生

編集昭和4年、八戸町、小中野町、湊町、鮫町が合併し、人口5万人の八戸市が誕生した[注釈 7]。

雑誌斯民 24、1929年07月発行によると、市内には地方裁判所支部、区裁判所、供託局出張所、税務署、警察署、郵便局、県土木管区事務所、県細菌検査所出張所、県立病院、中学校、女学校、商業学校、公園図書館、職業紹介所がある[153]。 中心街に八戸市役所が置かれた。三日町では15分ごとに乗合自動車が運行されていた[154]。

昭和5年、中心市街地の南側の外れに八戸水力電気が同社初の吹上火力発電所を完成させ、国鉄八戸線は久慈駅まで開通した。

国鉄八戸線の建設

編集昭和5年に八戸線の八戸駅(現本八戸駅)久慈駅間が完成した。建設費は509万3800円で1マイルあたり13万7393円だった。1918年(大正7年)八戸線を久慈までの延伸計画が決定、国鉄盛岡建設事務所は大正9年4月測量に着手。大正11年11月に着工した。このなかで、現在の八戸市にある陸奥湊駅は1924年(大正13年)10月、当時新井田川沿いに立地した大工場の常盤セメント株式会社の請願駅として建設された。国鉄側が示した駅設置の条件としてセメント会社側に対し、駅用地の全部寄付と建物建設費4万8879円を負担してもらうことで完成に至った[155]。

都市計画

編集昭和6年、八戸市は都市計画法の適用をうけ、昭和8年に区域の指定、昭和11年に街路を決定して事業を施行した[156]。

国会への東北本線路線の八戸(現本八戸)経由案建議

編集昭和7年6月11日帝国議会では、衆議院議員藤井達也代議士が東北本線尻内下田間を八戸(現本八戸)経由に変更に関する建議案を提出し[113]、衆議院にて可決された[157]。しかしこの計画は実現されなかった。

ルート案

- 尻内駅(現八戸駅)、八戸駅(現本八戸駅)、下田駅[158]

建議案本文

本建議案は東北本線尻内駅より分岐している八戸線に関する建議案であります。従来八戸は町といたしまして、まことに一つの寒村でありましたが、最近非常に発達を致しまして、市制を施行するようになったのであります。 尚、そのうえに八戸市の拡張の結果、市内の中にほとんど5ヶ所の駅があるというような状態になっているのであります。 また八戸港完成によりまして、漁港として日本有数の設備が出来るようになり、また現内閣の施設のもとに、近く商港の施設をするような運びにまでも至る状態になっているのであります。 しかるに、八戸駅は東北本線尻内駅を離れますこと2里ほどの場所にあります結果として、商工業の取引におきましても、或いは貨物の運搬、旅客の往来に致しましても、甚だしく不便不利を感じているような次第であります。 それ故に地方におきましては、ぜひ現内閣の下に、この八戸駅を東北本線駅と変更することを願っているのであります。 したがって路線の変更が必要になるのであります。故に地方といたしましては、尻内駅より東北本線を八戸駅に変更して、八戸より下田地方に鉄道路線が出るように願いたいというのが、この建議案なのであります。(後略) 出典:『帝国議会衆議院議事摘要』第62囘,衆議院事務局,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1448322 (参照 2024-07-17)

最初のデパート

編集1934年(昭和9年)3月、三萬呉服店(ユニバースの前身)の経営者の二代目万吉が資本金30万円で株式会社化し、三日町に八戸最初のデパートを開店した[159][160]。当時、「八戸の三越」と呼ばれ、対面販売が普通だった時代にマネキンを使った商品陳列、女子店員の接客、二階のフロアに下駄履きのまま買い物ができる新しい様式を取り入れた[161]。

大東亜戦争と中心街

編集1942年6月6日から15日まで、第一回の金属回収が始まり三日町の三萬呉服店(ユニバースの前身、現在のはっちの場所)が回収場所となった[162]。

市街地から総退去命令

編集7月28日、29日に青森市で青森大空襲が発生し、死傷者は1767名。焼失家屋18045戸(市街地の88%)。罹災者は70166名の大惨事となった。7月18日、青森県知事の金井元彦は、郊外に避難する市民に対して自宅に戻らなければ処罰すると東奥日報を通じて警告し、青森市長は7月28日までに自宅に帰らない場合、食料や物資の供給を停止すると新聞で発表したことで、新型焼夷弾の攻撃を受け多くの市民が犠牲になった[要出典]。

青森大空襲の翌日の7月30日、八戸市の防空関係者6名はお見舞いも兼ねて被害状況を視察した。防空壕に入った市民は蒸し焼きになり、道路のアスファルトが溶け張り付いた遺体を剥がす作業が続いていた。後日、八戸市は青森大空襲の被害を踏まえ、空襲警報が発令された場合は防空壕に入らず安全な場所に避難するように市民に要望した。昭和20年8月8日、八戸市の市長室では八戸市長山内亮、八戸警察署長山形泰一、三戸地方事務所長四戸徳蔵、八戸憲兵隊長松田久五郎の4名が、全八戸防衛最高会議を開き、今夜の市街地への焼夷弾攻撃の可能性が高まり市民の避難について協議した。防火作業を続ける市民を、青壮年のみにするか、女性も含めるか話し合いが続いていた[163]。

四戸は

ワガネジャ、ワガネジャ皆逃がへ、下手に残ってれば皆オギリ(お義理)になってまるじゃ—三戸地方事務所長 四戸徳蔵、『ある戦中生活の証言 : 戦後40年記念』、(『ある戦中生活の証言』, p. 168)

の発言により、山内市長が市民全員の総退去命令を決定し直ちに発令された。

戦後占領期の中心街

編集戦争終結と進駐軍の進出

編集八戸中心街は、昭和20年9月2日から昭和32年まで進駐軍が占領した。

八戸市中心街は危惧されていた大規模な空襲を免れ終戦を迎えた。内務省の指示で全国的に特殊慰安施設が設置されるなか、八戸の中心街へも建設された[164][165][166](後述)。1945年9月、進駐軍の独立混成第95旅団が八戸に司令部を置かれた[167]。3200人の部隊が八戸に進出し、市内北部の高舘基地(現在の自衛隊八戸駐屯地)はキャンプボーゲンと呼ばれ連合軍が駐留した[168]。中心街八日町の旧東北電力社屋が進駐軍八戸指令部として、市立図書館は進駐軍防諜部(CIC)として接収された。八戸市は女子の外出禁止令が発令され、戦後しばらくは中心街の人影はまばらだった[169]。

昭和21年正月

編集デーリー東北は、昭和21年1月6日の記事で「惨めな敗戦正月 興業街は賑わう 至って閑散な松の内」[170]の見出しで中心街の様子を書いている。

十三日町、三日町、八日町の商店街も終戦となっては物資が少ない為ほとんど休業状態で店が開かれていない。(中略) ダンスホールもキャバレーも米国の兵隊さんには正月と言ってもあまり関心がないのか、昼間はダンサー達も手持無沙汰でガランとしていた。(中略) 長横町と湊橋付近の闇市と映画館だけが正月気分を湧き立たせ、特に映画館は近郷近在からの人出があり、娯楽に飢えたこれらの人々は、長い行列を作って賑やかである[170]。

特殊慰安施設

編集近衞の要請を受けた坂は占領軍の性対策について着手し、内務省警保局が1945年8月15日の敗戦直後から検討した[要出典]。

1945年8月18日、内務省警保局長は連合軍の本土進駐に備え婦女子を連合軍兵士の強姦や性暴力から守るため、特殊慰安施設(性的慰安施設、飲食施設、娯楽施設)設置を決定し[164][172]、国と民間出資の第三セクター特殊慰安施設協会(RAA)発足させ、道府県警察本部を通じて各種施設の整備が行われた。しかし、進駐軍による強姦事件が全国で多発したことから、同年9月9日内務省保安課課長は、米兵による婦女子強姦猥褻事件の改善策として「米兵慰安所を急設すること」と各都道府県警察部長宛に通達した[173]。

青森県内では同年9月に青森県警を通じて青森県特殊慰安施設協会が設立され、進駐軍駐屯地で慰安施設を営みたい希望者に対して資金貸出しや施設建設資材の斡旋を行い、従業員への手当として米穀の追加配給や、衣料品、その他必需品の特別配給が実施された[168]。

八戸市の対応

編集昭和20年11月7日の八戸市の臨時議会では市内の特殊慰安施設増設の債務保証について議論した[174]。

当時の山内亮市長は、

(前略) 進駐軍が気持ちよく任務を遂行できるためと加えて日本の独立国家念願のため、種々の施設を必要とするもので、当市の進駐軍は穏便であるが、もっか新しい進駐軍と交代するようであり、さらに婦人問題も考慮されているが、今回当市の月舘宇右ェ衛門、藤田親造の両君がその施設を申し出て来ために先般市と交渉した結果、債務の保証で行うということで本案を提案した。 八戸市議会 編『八戸市議会史』記述編 上,八戸市,1978.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9770396/1/348 (参照 2024-06-22)

と答弁し、特殊慰安施設の設置の申し出があった場合は、青森県特殊慰安施設協会から500万円出資して助力するとした[174]。

求人

編集八戸市中心街の三日町に、1945年10月31日の東奥日報ではダンスホールの求人広告が新聞に掲載された。

近日!ダンスホール開設! 一、ダンス研究生及ダンサー 百名 一、女給 三十名 一、ボーイ 五名 一、女事務員 十名 右大至急募集ス希望者ハ面談又ハ御通知次第社員出張ノ上相談ニ応ジマス(面談時間午前十時ヨリ午後二時マデ) スグワカル日米会話手帳アリ! 申込所 八戸市三日町(三万デパート跡)東北文化興業株式会社創立事務所ダンスホール部(電話) 東北文化興行株式会社の求人広告 1945年10月31日『東奥日報』22_青森県史資料編近現代5 青森県史デジタルアーカイブス https://www2.i-repository.net/il/meta_pub/G0000004txt_Moda5-08-02-2-380 (参照 2024-06-22)

開設

編集1945年11月に三日町の三萬百貨店(ユニバースの前身の呉服店、現在のはっちの場所)を建物を提供し、フロア1階がビアホール、2階をオリエンタルダンスホールとして開店した。会長は三萬百貨店の社長三浦万吉、社長は元読売新聞記者で後の地元紙デーリー東北副社長の佐々木正太郎が就任した。佐々木は治安対策のため米軍八戸進駐軍ブラックキャベット部隊のベル代将と交渉し、ダンスホールを開業させた[165][175][166]。

この他に、三日町に「ツキウキャバレー」が開店し[176]、鷹匠小路の南に中央日米開館や銀映映画館が開館した[177]。

オリエンタルダンスホールについて創刊開始間もないデーリー東北の昭和20年12月の記事は、

「ドアを開ければ百花繚乱踊り狂う人の群れーあわただしい歳末の巷をよそに、ゆらゆらと柴煙が流れ、幻想的な雰囲気」[166]

と伝えた[注釈 8]。

一方、「写真で見る八戸の戦後史(1981年出版)」著者の中里は

「これは性の防波堤であり、八戸の婦女子がいかに救われたことか」[176]

と記述している。

「八戸町風土記(1968年出版)」デーリー東北社編は、

ダンスホールにされた三万デパートの階下の一部は憲兵隊が常駐し、監房もあり検束されて留置された日本人もいたこともある[178]

と伝えている。

三浦哲郎が描いたダンスホール

編集八戸出身の芥川賞作家、三浦哲郎のデビュー作、自伝的作品群の「十五歳の周囲」[179]では、進駐軍に接収され1階をビアホールに、2階がをダンスホールに改造された主人公の叔父が経営する呉服の元百貨店が登場する。主人公はその近くに住み、そこで働く日本人女性ナナと仲が良くなり恋に落ちた。

ある日、主人公はひどく酒に酔ったナナに出くわし、彼女は目にいっぱい涙をためて心情を吐露した。

いっそ、死んだほうが気楽だわ—ダンスホールで働く女性 ナナ、十五歳の周囲、[180]

別の日、ダンスホールの奥にあるナナの部屋で主人公は彼女と二人きりでいたところを、突然にMP隊長が入り込んできて、主人公は追い出された。最初は彼が自分が追い出された理由ががわからなかったが、外から彼女の部屋を見ると窓の明かりが消されており、主人公は次第に彼女のその部屋で日々何が起きているか気付きはじめた。

そのときの心境をこう綴った。

敗戦の悲憤が、意外な時、意外な重たさで私の上にのしかかって来ました—三浦哲郎、十五歳の周囲、[180]

連合軍の禁止令とパンパンの登場

編集1945年の12月、進駐軍当局は全国の進駐軍人に対して性病蔓延などの理由により特殊慰安施設の立入禁止を命令したため、多くの女性たちが失業した。このため、非合法な街娼が生きるために街に溢れた。

八戸商工会議所25年史(1967年出版)では当時を振り返り

「駐留軍のパンパンの世話だとか、PXのことだとかそういうことまでが会議所の仕事だったのです」[181]

と記載がある。

当時、進駐軍兵士を相手にした街娼の女性をパンパンやパン助といった。PXとは post exchangeの略で、駐留軍用の日用品や酒屋などの売店やスーパーマーケットである[注釈 9]。

八戸城跡地の西側の堀

編集八戸町内風土記によると、

その米兵と腕を組んだダンサーのカップルが、三八城公園の崖腹に掘られた防空壕跡をアバンチュールの場所に使うなど、風紀上いろいろ問題があり、付近の子どもをもつ親をなやませたものだった[178]。

と記述している。

かつての八戸城跡の三八城公園の西側は新堀端町という地域があり、昭和時代に入ってから堀沿うように住宅地が建設され、昭和初期から戦後に鯉十という料亭が作られた。戦後はこの料亭の部屋数の多さを利用し、進駐軍相手のオリエンタルダンスホールのダンサー寮として使われた[178]

街娼が与えた子供への影響

編集中学一年生の体験書いた「恥ずかしい話」

編集進駐軍や、街に溢れたパンパンの様子は、八戸市立第二中学校男子学生が一年生のときの体験談を綴った「はずかしい話」に書かれている。男子学生は、自宅に開業したビアホールの客である進駐軍人とトイレですれ違い性行為を誘われた。

胸ポケットから千円札束をみせながら、ガラスごしに見える庭の暗い小屋を指さしながら、「タイジョウビ、シンパイナイ。」といってつれて行こうとするのです—八戸市第二中学校二年 山岡道雄、『はずかしい話』「基地の子 : この事実をどう考えたらよいか」、[182]

と、カタコトで話しかけられ女子学生と間違えられた経験が記された。

さらに、自身や同級生たちの体験として複数のアメリカ兵からパンパンはどこにいるのか聞かれた話や、中心街のロー丁の道の真ん中でアメとパンパンがキスをしている様子を目撃した話、4時頃にパンパンが宿っている家でパンパンがうんうんうなっていた話、アメリカ兵が女性に暴行した新聞記事を同級生から聞いた話が記載されている[183]。

八戸市立第一中学校教諭の話

編集大人の無自覚と堕落もさることながら、敗戦という事実は、招かれざる国人の無自覚とともに、忌むべき結果をもたらした。世界の平和と子供の幸せを願う者の見地から、私は敢えて右の事実を世の人に問いたいのである。—八戸市第一中学校教諭 船場五郎、基地日本

筆者は戦後中心街の南側に位置する八戸市の中学校の教員として補導部主任を務め、基地のまち八戸の現状を記した。

昭和26年ごろ八戸市内の某学校では学生らが2階の廊下の窓からパンパンと米兵の性行為を簡単に見ることができ、教職員、教育委員会、市警察、PTA、民生委員などが問題視し学校の周りの売春婦を追い出した。しかし、街の至る所で白昼堂々と行為が行われているため、学生のみならず、就学前の3、4歳のこどもの「おなかごっこ」「おへそ遊び」。5、6歳の「ぱんぱん遊び」など子どもが行い、船場は子どもへの影響を憂慮した。

船場は、小中学生の性遊戯の複数の実例を上げて記した。ある小学六年生女子児童は、パンパン嬢から性行為について聞き初夜に米兵三人と性交に及んだ例や、中学二年生女子が一晩で米兵36人を相手にした例。ある中二女子生徒は自宅の軒下でパンパン嬢と米兵の性行為を目撃し興味が湧き、女友達同士3人で米兵を相手に売春を行い生徒指導をしたものの、中学卒業後3人全員が売春婦になった例。貧困家庭の中学二年生女子生徒がキャバレーで働きだし、米兵に売春目的で連行されるところを学校が救出したものの、後日その女子学生が夜の世界に入り込んだ例。良家の子女の女子中学生が、良からぬ友人を介し米兵に売春斡旋し金をせしめる男に巻き込まれ取り返しがつかなくなった例を取り上げ、普通の女子中学生が街娼に転落していく様子を記した[184]。

教育的配慮

編集八戸市北部の高舘基地周辺には最盛期の昭和25年に160軒の特殊飲食店や売春ハウスで1400人の女性が働いたとされ[185][注釈 10]、昭和26年の地区の小学校に赴任した校長先生は、子どもたちが学校に出てこないことを心配し、当時の地区の様子を以下のように綴っている。

(子どもの親は)住居を貸して自分たちは小屋に寝起きしている家庭すらあり、各戸には改造した新しい窓に色とりどりのカーテンを下げ、一見して彼女たちがいることが分かるようにペンキがぬられ、白昼子供達に見せられぬシーンがひろげられたのである[186]

校長先生は兵隊とパンパンの世界との距離をとるために、子どもたちに学校を開放し日曜日は小学生や中学生たちが学校内で過ごしたと記されている[186]。

パンパンの規制

編集青森県史によると、

1947(昭和22)年2月14日に戦前までの芸妓・娼妓・酌婦紹介取締規則が廃止され、新たに芸妓営業取締規則が制定された。現実には生活苦などからの身売りがなくなることはなく、取り締まる警察との駆け引きも続いた(「「パンパン」の登録」1949年6月27日付『八戸民報』)[187]。

と、生業にする女性にとって厳しい状況が続いた。

1952年(昭和27年)八戸市は「街娼取締条例」を制定した[188]。

闇市

編集昭和21年、長横町。鷹匠小路に引き揚げ者の生活のため、八戸生活協同組合の中島石蔵組合長と、同専務の佐々木正太郎氏(後のデーリー東北副社長)が53コマのマーケットづくりを計画し、これが現在に至る同地区を繁華街のはじまりであった[165]。

発展前夜の八戸中心市街地

編集昭和22年、中心街の北西の農地に長根運動公園が建設され始める。

アーケード

編集昭和29年10月、三日町にアーケードの屋根が建設され、昭和30年に完成した[189][190]。

伝統と未来 : 八戸市民大学講座講演集 1981の中で、月舘氏は、中心街のアーケードを

中心街を規定する装置として存在している[190]

と記述している。

昭和50年代に、再開発が進んだ十三日町のイトーヨーカドーでは、建物完成時にアーケードが撤去された[190]。

1950年代の都市の状況

編集1950年代末は、八戸市の市街地建設の前夜であり、中心市街地は都市機能の多くが集積している。市役所、警察署、日赤病院、三八城病院(市民病院の前身)、裁判所、教育委員会、八戸営バス車庫、児童会館、八戸小学校、県立八戸商業高校、商業施設の丸美屋、東宝映画館がある。中心街の外縁部は、北側と北東に工場が立地し、東西は空き地や田畑が多く広がっている。

都市整備

編集昭和27年、八戸市初の都市公園「長根運動公園」として建設が決定した。昭和28年に建設省委託の都市計画基礎調査が行われ、これまでの都市計画を見直す形で、新たな計画を昭和30年に総合都市計画案を立案し、昭和32年度から十ヵ年計画で事業が開始された。都市計画区域は、八戸市と五戸町の一部を加えた2万2269ha、26路線、延長9万3200mの街路が決定。郊外の区画整理事業は6地区実施されたが、市街地での道路計画は進まず、中心市街地の長横町通りは国道の一方通行で対処した[191]。

1956年(昭和31年)三日町交差点に八戸で初めての電気信号機が設置された[189]。

国会への東北本線ルート変更の請願

編集昭和32年3月12日参議院運輸委員会第七回会議録案では、当時の八戸市長岩岡徳兵衛が東北本線の電化複線化工事に際し、本線ルートを変更し新八戸駅を設置する請願したがこの変更案は実現しなかった。

ルート案

- 尻内(現八戸駅)、長苗代、馬淵川沿いを北東に、八太郎部落付近から自衛隊飛行場の東側を迂回、東北本線第一市川橋付近に現路線に合流し下田駅に連絡[114]

内容

- 八戸市石堂八太郎両部落間に新たに新八戸駅を設置

- 市川地内に現陸奥市川駅を移転

- 新八戸駅と八戸線馬淵川鉄橋付近を短絡した軌道車専用線を敷設

請願本文

国鉄東北本線尻内、下田間鉄道路線変更に関する請願 請願者 青森県八戸市長 岩岡徳兵衛 紹介議員 苫米地義三 青森県八戸市は、東北有数の産業都市として著しい発展を示しているが、ひとり鉄道交通が依然幹線から外れているため少なからぬ不便を甘受しつつある状態で、しかも東北本線の電化、複線化完成の暁には当市は永久に幹線交通から取り残されることになり市の発展上ならびに鉄道経営施策上はなはだ遺憾であるから、東北本線の経路を尻内駅から八戸線を利用して東進し長苗代簡易駅附近から分岐して馬淵川沿いに北東に転じ、八戸市八太郎部落附近から自衛隊飛行場の東側を迂回して東北本線第一市川橋附近において現路線に合し下田駅に通ずるよう路線変更せられたい。なお新路線上に(1)八戸市石堂、八太郎両部落間に新八戸駅を設置すること、(2)市川地内に現陸奥市川駅を移転すること、(3)新八戸駅と八戸馬淵川鉄橋附近を短絡した気動車専用線を敷設すること等を併せて実現せられたいとの請願 出典:『運輸委員会会議録第七号 昭和32年3月12日【参議院】』参議院,昭和32,15頁,国会 https://kokkai.ndl.go.jp/simple/dispPDF?minId=102613830X00719570312 (参照 2024-07-17)

八戸線複線化構想

編集昭和36年の八戸線は尻内駅から鮫の区間が列車の往来が一日あたり40往復にのぼり、踏切が開かず自動車交通の妨げとなっていた[192]。東北本線は複線電化工事が計画されていたため、八戸市では八戸駅(現本八戸駅)を東北本線に編入しようとする運動が起こり、同時に踏切を廃止し線路の高架化や複線化も構想されていた[122]。しかし、実現には至らなかった。

娯楽施設と歓楽街の発展

編集長横町では、有力者であった元八戸町長、八戸銀行取締役、八戸水力電気会長を歴任した有力者の北村益邸が開放され、歓楽街である連鎖街が形成された[193][194]。

1955年(昭和30年)代の八戸は映画館の全盛期だった[195]。1957年の資料によると市内の映画館は、中央劇場、第二中央劇場、文化劇場、松竹館、オデオン座、八戸日活劇場、八戸日活小劇場、八戸東宝劇場、八戸東映、テアトル八戸、テアトル地下、鮫映画劇場、湊映画劇場、水目沢映画劇場、ロマンス、国際劇場があった[196]。

東奥日報は「八戸市中心街の横丁は、戦後間もなくできた「たぬき小路」に始まり、現在、八つの横丁の細い路地に約120店が軒を連ねる。周辺を含めると、繁華街の飲食店は約600に及ぶという[197]」と報じられた。

1958年(昭和33年)、のちの第26代八戸市庁熊谷雄一の祖父である元衆議院議員熊谷義雄氏(八戸商工会議所会頭、八戸ガス初代社長、青森放送取締役、デーリー東北新聞社取締役、大洋石油取締役、八戸通運取締役を歴任)が、八戸観光開発会社を設立し、長根地区に高さ70mの八戸タワー[注釈 11]と八戸遊園地(児童遊園地)[注釈 12]を建設した。青森県史の窓によると「東北地方有数の工業地帯を有していながら、市内には働く人たちが休日過ごす場所がなく、子どもたちの遊び場がなかった」[198]と記されており、多くの子どもで賑わった。しかし、1968年の十勝沖地震により八戸タワーが被災したため取り壊され、昭和60年の八戸市公園(こどもの国)の開園により児童遊園地が閉園した。かつて長根屋外スケートリンクは池になっており暖かい季節はボートを漕いで憩える場所だった。跡地に八戸市武道館と八戸市弓道場が設けられ、長根運動公園の整備が図られた[要出典]。

商業施設の発展(1950-1988)

編集概要

編集八戸中心市街地の商業施設の発展は、終戦後の長横町と六日町の闇市から始まり、1951年から地元資本の素人百貨店の1951年丸美屋(十三日町)、1952年三萬(三日町)、1964年カネ長(二十三日町)が進出した。当時は、商店間の競争はあまり激しくなかった。

しかし、1964年新産業都市指定後、消費需要を見越した県外資本が三日町こ交差点と六日町に参入し、1968年丸光(三日町)、緑屋(三日町)、1970年長崎屋(八日町)、1971年ニチイ(六日町)が開店した。街の中心は三日町交差点周辺に一極集中し、その過程で、労働争議や商品力が劣った地元資本百貨店の丸美屋が1969年に閉店、三萬は撤退し郊外のスーパーマーケットユニバースに業態転換、カネ長武田も閉店し淘汰された(後述)。

八戸市の単独百貨店であった丸美屋に、緑屋、丸光の仕入力、商品の品揃え能力と対等のものを期待することは無理であった。消費者の選択は、無情にも地元資本を見棄てて、新規参入した地元外の大型商業資本を支持することになった。—高丘李昭、日本列島「地方都市」その現実、[199]

1969年に、三春屋が丸美屋跡地に参入し、1979年に売上高110億円超の売上を記録するが、1980年のイトーヨーカドー八戸店が開業すると、ヨーカドーと三春屋は激しい安売り合戦を展開し、他の大型店の丸光、緑屋、長崎屋、ニチイ、マルマツも競争に参入し、最終的に八戸商工会議所が事態の収集にあたった。1986年、十三日町にファッションビルのヴィアノヴァビルが完成し、1989年に来街者が過去最高を記録最多し、十三日町が街の中心となった(後述)。

地元商業店舗

編集1951年(昭和26年)4月8日、地元業者44社で組織する日専連八戸会が市内十三日町に創立された。1957年出版の全国百貨店専門店会商店会取引業者総覧 昭和32年版によると、橋本忠吉理事長(橋文靴店)を筆頭に、三春屋呉服店(のちの三春屋)、三元商店、大学堂薬局、文明堂、丸一家具、花亀、福真魚店、青霞堂写真館、文化劇場、銀映劇場など市内加盟店44社がチケットによる月賦販売や謝恩券の還元などのサービスをおこなった[200]。

橋文

編集1949年(昭和24年)11月に十三日町に靴店が設立された[201][202]。

三光ストアー

編集昭和34年6月、十八日町に開店したセルフサービスの衣料・雑貨店スーパーが開店した[161]。

地元資本の商業施設進出

編集青森市、弘前市では大正時代に百貨店が存在していたが、八戸市へは昭和20年後半から30年代全般にかけて、県内業者を中心に3つの商業施設が進出した。1951年丸美屋百貨店、1960年三萬百貨店、1964年カネ長百貨店が開店し「三つ巴の戦い」と呼ばれた。

百貨店法[203]に基づく既存小売業者との調整を八戸商工会議所の「商業活動調整協議会(商調協)」が担当し[204]開店時期の延長や、売場面積の削減を実施した。1963年(昭和38年)商店の定休制度、1964年元旦の一斉休日を導入した[205]。

商業活動調査協議会について、昭和30年の旧通商産業省年報に詳しく述べられている。

商業活動調整協議会は、都道府県庁所在地の商工会議所その他特にこれを必要とする地域に設置し、組織として業界団体、学識経験者、消費者および会議所役員を以て構成し、百貨店対、卸小売商問題、生協、購買会対小売商問題およびその他の商業の諸問題の調整をはかるものである。[206]

この体制は様々な問題を抱えながらも1990年の日米構造協議まで続いた。

丸美屋

編集丸美屋はかつて十三日町にあった百貨店で、1951年から1969年まで営業した。1968年の丸光、緑屋進出した後、翌年の1969年経営危機になり三春屋に売却した。

沿革

編集1951年(昭和26年) 八戸市周辺の地元住民の間から百貨店開設の要望が高まり、地元漁業者出資し丸美屋デパートが十三日町(後の三春屋前)に開店した[207]。売場面積2,276 m²、営業時間は10時から18時までだった。

1958年(昭和33年)に丸美屋の増床計画が発表された際は、地元零細の専門店11人が増改築反対期成同盟を結成し反対活動を行ったが、八戸商工会議所が百貨店法に基づく「商業活動調整協議会(商調協)」を設置し、増床時期を延ばすことで決着した。[204]

1968年、十勝沖地震で建物に被害が及んだ[208]。大手丸光、緑屋進出し経営が悪化。

1969年7月の商業界では「丸美屋は春闘中で、組合は2千数百円のベア回答を不満とし、時限ストに突入中」と報じた[209]。

1969年(昭和44年)11月15日、閉店した。

雑誌商業界1970年5月号は、八戸の関係者が丸美屋の経営不振についてコメントし「大手資本の進出は三年前からわかっていたのに、なんの対策もとらなかった」「殿様商法にあぐらをかいていたというわけで、これでは勝敗もおのずと明らかであった」と報じた[210]。

三萬

編集1952年(昭和27年)11月、三萬百貨店の進駐軍用のオリエンタルダンスホール接収解除により、店内を改装し三萬百貨店営業が再開。[211]木造二階建、売場面積1237平方メートル。[212]

1960年(昭和35年)三日町八番地に三万デパートが地上4階地下1階建の総合デパート(百貨店法のデパート)として増床し開店[213][211]。しかし、八戸商工会議所の商調協審議の結果三萬に対し百貨店の営業許可申請に関する「意見書」が出され、予定していた売場面積3494平米を、商工会議所が2,300平米カットを言い渡されたの開店に至った[212][214]。

1968年(昭和43年)売場拡大[215]。

店内は、地下に書籍・文具、1階に食料品・雑貨・洋品、2階に呉服・寝具・室内装飾品・家庭用品、3階に玩具、4階に食堂、屋上に遊技場が作られた[211]。日本交通公社八戸案内所が設置された[216]。

カネ長武田

編集1964年(昭和39年)5月4日、八戸商工会議所は、カネ長武田八戸店の百貨店営業許可申請を受け、第5回八戸商業活動協議会にて協議した[217]。

1964年(昭和39年)6月22日、青森資本のカネ長武田百貨店八戸店が廿三日町に開店した[217]。売場面積は1100平米[218]。

1971年(昭和46年)閉店。同年1月14日 新会社東北ニチイを、カネ長武田など地元百貨店4社とニチイが共同で設立[219]。

六日町に東北ニチイ八戸店を開店する(後述)。

県外資本の商業施設進出

編集1962年(昭和37年)国は地域格差の是正、大都市への人口や産業の集中化防止、都市機能の地方への分散などを目的とした[220]新産業都市建設促進法を施工した。1964年(昭和39年)八戸市は新産業都市に指定され[220]、大規模な港湾整備と臨海部への工場建設が進み、同時に後背地への住宅団地建設が加速した。1972年の八戸市総合計画では、人口を現状の1970年より10万人増やし、1985年人口31万人を目標に都市開発をすすめていた。[221]

1965年〜1984年(昭和40、50年代)の八戸市中心街には旺盛な消費需要増加を見越した全国資本商業施設が相次いで建設された[222]。1968年(昭和43年)6月、県外資本の丸光、緑屋が開店。1970年(昭和45年)11月、八日町に長崎屋、1971年(昭和46年)秋、カネ長武田他4社がニチイと新会社の東北ニチイを設立し[219]、六日町にニチイショッピングデパートを開店させた[223]。県内資本は三春屋が開店した。

丸美屋は経営不振で三春屋の傘下に、カネ長武田の二十三日町のスーパーは撤退。三萬デパートは中心街から撤退しユニバースに社名を変更し、その後郊外に店舗を拡大し青森県の代表的な食品スーパーに成長した。

1968年6月、丸光、緑屋が同日開店し、デーリー東北新聞は「県外資本が進出、戦国時代の幕開け、ゆれる八戸商業界、2デパート開店、大型化歓迎の一般市民」「進出デパートに期待、八戸の主婦が語る、手本になる商法を、”売ってやる式” 不愉快な地元の店員」の見出しで、市民の期待の高さと既存店の市民の不満を報じた。丸光は開店初日は5万人を集客し、開店2時間前から長い行列が八戸駅(現在の本八戸駅)まで続き、多数の警察官が交通整理をした[224]。

1969年7月商業界の取材に対し、八戸商議所佐川事務局長は

「地元の人々に排他的封鎖的な性格が少ないのもプラスしている(中略)飽和状態にある当市の商店街では、消費者を吸引できなくなって三沢市に吸い取られる」[225]

と語った。

1972年、大型店進出やデパートの拡張問題に対抗すべく、八戸専門店会と八戸商業会が解散し新たに日本専門店連合(日専連)八戸会が発足し、事務所を八戸商工会議所内に設置した。[226]

1973年、青森県経済白書第12次によると、

八戸市においては、当初、小売業の専門店化、チェーン店化、共同化によって対抗しようとしたが、「大型店という規模の魅力なしには大量の客を吸引することは難しい」といった考え方が大勢を占め、マルマツ、関野ビル、八戸中央ビルなどの大型ショッピングセンターが次々とオープンされた。[227]

と、当時の状況を記している。

1960、70年代の当時の八戸市中心街の映像をRAB青森放送が公開している。

1968年丸光・緑屋の同時開店

編集丸光

編集1968年(昭和43年)6月28日に青森県八戸市三日町丸光八戸店として開店し、開店2時間前から八戸駅[注釈 13] 前まで続くほどの集客力で開業初日に約5万人の買い物客を集め、同日開業の緑屋八戸店と合せて祭り並みの人出となって八戸警察署が警察官42人を出して交通整理や警備に当たるほどの賑わいでスタートした[228]。

衣料品が主力で地上6階、地下1階[229]。メインバンクは岩手銀行八戸支店。

売上高

編集| 西暦 | 売上高

(億円) |

出典 |

|---|---|---|

| 1973 | 38億1000万円 | [230] |

| 1974 | 45億7000万円 | [230] |

| 1975 | 49億5000万円 | [231] |

| 1976 | 53億円 | [232] |

| 1977 | ||

| 1978 | 62億円 | [233] |

| 1979 | 69億円 | [233] |

1975年、総面積17,662平米、売場面積10,112平米(新法)、従業員243名、パーキング22台、定休日火曜日[230]

1976年、総面積17,662平米、売場面積9263平米(新法)、常設催事場288平米、従業員 社員242名、パート15名、パーキング50台、定休日火曜日、一日平均来店客数5000人[231]

1977年、総面積17,662平米、売場面積9263平米(新法)、常設催事場288平米、従業員 社員253名、パート15名、パーキング50台、定休日火曜日、一日平均来店客数5000人[232]

1980年 総面積19,768平米、売場面積11090平米、従業員 社員220名、パート32名、駐車場150台、定休日火曜日、一日平均来店客数6000人[233]

1991年、八戸ビブレと三春屋が新装開店し高級路線に転換し、ブランド衣料品、高級食料品を取り揃えた[234]。

緑屋

編集1968年(昭和43年)6月 全国チェーンの緑屋(後のWALK、Rec.八戸店)が三日町に開店した。地上5階、地下1階、クレジットと、レジャー関係の売場構成だった。

1969年7月の雑誌商業界は、「従来この市になかったはなやかな東京ムードでよく人をを集めている」[235]「八戸市になかったマンモスバーや、ボーリングを始めて(商売が)当たった」[236]と好調な様子を記した。1970年には、夜の営業時間が午後7時30分と遅くまで営業していた[237]。売場面積は8828平米[238]。

三春屋百貨店の躍進

編集三春屋

編集永禄年間に「三春屋呉服店」として創業したのが始まりである。福島県三春町にルーツを持つ。

1953年(昭和28年)3月に「株式会社三春屋」として法人化して呉服店の営業を続け、その後衣料品店に発展した[239]。

1969年(昭和44年) - 三春屋が閉店した丸美屋を買収した十三日町に開店した[240]。1975年になると店舗面積8421平米、従業員193名、パーキング100台[230]に拡大し、翌年1976年は 店舗総面積を増床し10194平米になる。売場面積8169平米(新法)従業員 社員202、パート61、一日来店客数4500人だった[231]。

1978年に売場の大幅な増床を実施し、翌年96億円の売上高を達成、2億5000万円の税引き前利益を生み出した[241]。従業員は社員262名、パート166名。一日平均来店客数13180人、パーキング330台[242]に増やした。

三春屋はさらに増床を予定していたが、1978年1月、八戸商工会議所の商業活動調整協議会が、三春屋増築申請分を40.4%カットし7412平米にすると最終調整案を答申した[243]。三春屋は新店舗を地上8階地下2階を計画していたが[244]、実現せず増床規模縮小を余儀なくされた。三春屋は1981年の春に新店舗を開店させるため4個所に分散し仮営業した[245]。1981年4月 ダイエーが三春屋4店舗を買収し[246]、1985年11月 三春屋百貨店業容拡大しオープンした[247][248]。従業員数は1988年に350人を数えた[249]。

ところが、その後は赤字が続き、1989年は140億円の売上に対して1.9億円の赤字を計上した[250][251]。メインバンク、青森銀行八戸支店[230]

売上高

編集| 西暦 | 売上高 | 利益 | 配当 | 出典 |

|---|---|---|---|---|

| 1972 | 22億円 | ※1800万円 | 0% | [252] |

| 1973 | 31億円 | ※3000万円 | 0% | [252] |

| 1974 | 37億円 | ※4200万円 | 0% | [252] |

| 1975 | 44億5000万円 | ※2100万円 | 0% | [253] |

| 1976 | 49億6500万円 | ※1700万円 | 0% | [253] |

| 1977 | 81億2635万円 | ※7000万円 | 0% | [254] |

| 1978 | 90億561万円 | ※7339万円 | 20% | [241] |

| 1979 | 96億2408万円 | ※2億5211万円 | 20% | [241] |

| 1980 | 110億8612万円 | ※4669万円 | 20% | [241] |

| 1981 | 82億7484万円 | ※1億6310万円 | 20% | [255] |

| 1982 | 66億3700万円 | △3億7400万円 | 0% | [255] |

| 1983 | 78億7000万円 | △2億2600万円 | 0% | [247] |

| 1984 | 89億円 | △3億円 | 0% | [247] |

| 1985 | 101億円 | △1億5000万円 | 0% | [247] |

| 1986 | 110億円 | △3000万円 | 0% | [249] |

| 1987 | 91億600万円 | △4億7400万円 | 0% | [250] |

| 1988 | 130億円 | △2億3100万円 | 0% | [250] |

| 1989 | 140億円 | △1億9000万円 | 0% | [250][251] |

| 2021 | 28億円 | - | [256] | |

| 2022 | 20億円 | 閉店 | [251] |

マルマツ

編集かつてあった八戸市の衣料品店。三日町に売場面積4618平米があり、地下飲食店街が三日町側と六日町側を横断していた[238]。1980年、雑誌商店界はマルマツが増床計画を立てていたと報道[245]

1970年前半長崎屋・ニチイの進出

編集長崎屋

編集1970年(昭和45年)11月6日、長崎屋八戸店が八日町に開店。地上8階、地下1階の商業施設。売場面積14000平米、うち核テナントの長崎屋部分が9,337平米[240]、地元専門店が32店舗入居した。商店街組合は長崎屋の進出により自店の経営への悪影響を危惧し、長崎屋に対し5つの要求をした。長崎屋とテナントは包装紙、店員、店舗仕切り、看板、ネオン、宣伝広告を明示し区分けを明確化。店員の引き抜き禁止。乱売の禁止[257]を要求した。

このような八戸の地元商店街の行動について雑誌商業界は

そういった手段よりも根本的には、地元商店街の結束による街づくりと、店自体の営業努力が基本的に求められるべきものであろう。—外益三、県外資本に喰われる八戸市 商業界1971年2月

と苦言を呈した。

1979年(昭和54年)隣接地に立体駐車場1919台収容が完成[245]

ニチイ

編集1971年(昭和46年)、六日町ショッピングプラザ売場面積12000平米[238]、核テナント東北ニチイ八戸店売場面積7,407平方メートルとして六日町に開店[240]。

幻の東北地方最大規模「八戸ジャスコシティー」計画

編集商店界1973年11月号は、「ジャスコ、八戸に進出 東北制覇に自信を持つ」の見出しで出店計画を報じた。八戸では特別な進出反対運動はなく[258]順調に開業すると思われた。しかし、1975年(昭和50年)3月時点ではまだ着工に至らず、「総需要抑制策のアオリを喰らって着工できないで延び延びになっていたが1975年(昭和50年)4月に着工できそうな見込みである」と記載された[259]。しかし、商業界1977年8月号によると、ジャスコはオイルショックの需要抑制策や立地反対運動が発生し八戸への出店を取りやめたと掲載された[260]。

計画内容

編集- 名称 八戸ジャスコシティー

- 場所 八戸市三日町

- 建物 地上7階、地下1階

- 延床面積 23,900平米(東北地方最大規模)[注釈 14]

- 店舗面積 18,000平米(うち10,000平米がジャスコ、8,000平米はテナント)[259]

- 開業予定 昭和49年4月

- 年間売上見込 35億円(市内シェア5%)

- 特徴 疑似百貨店形式で出店し百貨店法適用を避けて営業

反対運動

編集商業界1977年8月号によると、地区内に大型店阻止実行委員会が設立され、既存店の丸光、緑屋、ニチイ、長崎屋4社も参加した反対運動が発生した。結果、三日町への東北最大級のジャスコ出店は阻止された[260]。

その後

編集1977年から建設予定の約1000坪の敷地を駐車場利用した[260]。2024年現在もこの空き地はタイムズ三日町パーキングプラザとして、はっちの隣接地に160台の駐車場を備えて営業している[261]。

混雑する道路

編集八戸市は港湾整備が進む中で、中心街の都市計画の遅れについて1967年10月発行の専門誌の金融財政事情は「順調な新産業都市事業 港湾、都市計画の整備が急務 」の見出しで[262]、以下のように記述している。

現在の八戸市街の中心には、鉄道、主要道路が集中、これと狭小な街路が平面交差しているため、著しい交通渋滞を引き起こしている。これが都市発展の大きなガンとなっており、鉄道の高架化、国道バイパスの促進、類家区画の整備のすみやかな着手に迫られている[262]。

旧国道45号では中心街の表通りと長横町通りを上り方向、裏通りと寺横町通りを下り方向として1968年(昭和43年)7月25日に一方通行化が実施され[263]、渋滞著しかった八戸市中心市街地内の交通円滑化が図られた[注釈 15]。しかし、藩政時代の狭隘な道路に一方通行、駐車禁止、大型車通行不可の小路があり大型車の荷物を小型車に積替えが必要だった[225]。中心街は商工業者の円滑な業務を妨げたため区域内の複数者が共同組合を立ち上げ、昭和46年に郊外に物流地区の「卸センター」を建設した[264]。

1969年7月の雑誌商業界は「伸びなやむ新産都市 八戸市」にて中心街交通状況に言及し「幅員9メートルの道路は12時間で1万1000台の車両通行量がある[265]」「中心街は激しい車両交通があるがバスターミナルがない[225]」と記した。当時人口密度は東北では仙台が1位、八戸は2位[225]だった。

1974年(昭和49年)中心市街地の南端にバイパスとなる4車線道路(柳橋ー根城間)が全通した。長横町、鷹匠地区の用地買収、家屋移転が生じたが、市内の交通事情を全く一変させた[266]

しかし、依然として歩行者の数は多く、1981年出版の「写真で見る八戸」は

2メートル余りりかない歩道には人があふれ、通行する人は車道を歩いている。ひどい歩道になると、幅1メートルぐらいの歩道で申し訳程度に区分してある[267]。

と、中心街の状況を記載した。

八戸線の高架化

編集1971年(昭和46年)八戸線の八戸駅が本八戸駅へと改名され、東北本線の尻内駅が八戸駅に駅名変更がされた。

昭和48年3月から昭和52年4月まで八戸線の高架化工事が行われ、昭和52年4月20日に完成し16ヶ所の踏切が撤去され南北の道路交通が改善した。総工費72億円。本八戸駅の地上線路が東西に伸び、長年にわたり南北の道路交通を妨げていた[39]。

三日町防災建築街区造成事業

編集1966年から1975年にかけて三日町と六日町街区の防災建築街区造成事業(現在の都市開発法)が行われ、1階の敷地境界部分を東西に繋ぐ幅6m全長180mの公共歩道を造成された。歩道部分は「花小路」と呼ばれている[268][269]。

この防災街区指定を機に三日町地区の再開発計画もあったが、地権者の合意形成がとれずに昭和43年に丸光、緑屋の商業ビルが個別に建設された[257]。三日町に開発予定だった三萬デパート建設構想は、三萬が当地から撤退したため実現しなかった[238]。

沿革

編集- 1966年(昭和41年)八戸市 岩徳ビル(地上4階)街区整備施工面積0.1ha、防災建築物延面積1848㎡、除却面積897㎡[270]

- 1967年(昭和42年)八戸市 松和ビル(地上5階、地下1階)街区整備施工面積0.16ha、防災建築物延面積8800㎡、除却面積1368㎡[270]

- 1968年(昭和43年)八戸市 松和ビル(地上5階、地下1階)、八戸ビル(地上3階、地下1階)街区整備施工面積0.123ha、防災建築物延面積4564㎡[270]

- 1969年(昭和44年)八戸市 八戸ビル(地上3階、地下1階)、中央ビル(地上5階、地下1階)街区整備施工面積0.103ha、防災建築物延面積5558㎡、除却面積3347㎡[270]

- 1970年(昭和45年)八戸市 中央ビル(地上5階、地下1階)中央通路、除却面積814㎡[270]

- 1971年(昭和46年)八戸市 5号ビル(地上5階)街区整備施工面積0.1ha、防災建築物延面積4627㎡、除却面積1037㎡[270]

- 1972年(昭和47年)八戸市 6号ビル(地上6階、地下1階)街区整備施工面積0.115ha、防災建築物延面積8000㎡、除却面積1495㎡[270]

幻の鷹匠地区再開発事業

編集八戸市中心街の鷹匠地区は青森県第一号の再開発計画として5.4haの再開発事業が予定されていた[271]。1972年の八戸市総合計画において「鷹匠地区5.4ヘクタールについては都市再開発事業により整備施行する[272]」として再開発が位置づけられ、一部事業区域にあたる0.534haの市街地再開発事業が実施された[270]。その後、計画は実現されなかった。

沿革

編集- 1970年(昭和45年)八戸市鷹匠地区開発区域5.4haの基本計画作成(県補助金180万円)[269]【1972 八戸市総合計画】

- 青森県初の市街地再開発事業[271]

- 1971年(昭和46年)、市街地再開発事業、鷹匠A地区(第一工区)にて事業計画作成面積0.534ha、除却面積1846㎡が実行された[270]。

- 1974年(昭和49年)八戸市は「鷹匠地区再開発事業」を計画し、ロー丁と三日町のブロック合わせて中心市街地の商業エリアの核をつくる[273]

三春屋の増床計画

編集三春屋増築分申請カット

編集1978年1月、八戸商工会議所の商業活動調整協議会(商調協)は、三春屋増築申請分を40.4%カットし7412平米にすると最終調整案を答申した[243]。

十三日町十六日町再開発事業

編集1970年代、十三日町・十六日町地区を南北に縦断する都市計画道路の街路拡幅工事のため、土地をセットバックが必要となり地区内の再開発計画が動き出した。再開発ビル建設は、キーテナントのイトーヨーカ堂の協力金が不可欠だったが[274]、1978年1月、八戸商工会議所の商業活動調整協議会は、昭和52年8月から53年1月までに合計8回にわたり会議を開き、地元小売業者に与える影響が考慮され、キーテナントの売場面積が大幅にカットされた売場面積、営業時間等の削減を答申した。

| 申請 | 結審 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 全体売場面積 | 22945平米 | 14215平米 | 38%カット |

| 各店舗面積 | 19645平米 | 10909平米 | 44%カット |

| 閉店時間 | 午後6時半 | 延長時間は年間38時間30分 | |

| 年間休日 | 42日 |

当初全体面積を22945平米を申請したが、8730平米(38%)カットした最終調整案を答申した。この決定に再開発事業組合は「現状では(再開発)事業推進を断念せざるをない方向の方が強い」とコメントした。核テナントのイトーヨーカドーは「進出の可否は役員会で決めることになるが、大幅カットされたことで情勢はきわめて厳しい。全国的にもいまだない」と、商調協の調整に対する不満を述べた[243]。

後年、1997年にイトーヨーカドーが、臨海部のピアドゥに開店させる計画が発表された際、八戸市の中心商業地区10街区で構成する中心商業街区活性化研究会の小渡章好会長は「イトーヨーカ堂には中心街に残るようお願いしている」と述べた。八戸中心街に中央資本の大型商業施設が相次いで立地したことに、十三日町商店街振興組合の橋本精二専務理事は「外から来る企業も、この土地の力を評価した」と語った[275]。

沿革

編集- 1975年(昭和50年)十六日町地区1.35haを区域とする再開発基本計画が策定(県補助金2964万円)[269]

- 1976年(昭和51年)十六日町地区0.75haを区域とする再開発基本計画が策定(県補助金861万円)[269]

- 1977年(昭和52年)土地整備事業(県補助金4839万円)[269]

- 1978年(昭和53年)共同設備整備(県補助金3686万円)[269]

- 1978年(昭和53年)1月、八戸商調協が核テナントヨーカドーの売場面積を44%カットを答申、事業改革計画見直

- 1979年(昭和54年)共同設備整備(県補助金8409万円)[269]

- 1980年(昭和55年)共同設備事業(県補助225万円)[269]

イトーヨーカドーVS三春屋

編集1980年8月の、雑誌商店界は「新しい対応が迫られる商店街 激戦一段落、八戸商戦!」の見出しで報じた[245]。ヨーカドーは4月19日に開店し、開店記念の特別価格のセールを展開し、初日は4万人の客で溢れた。既存店は大売り出しやワゴンセール行い対応したが、イトーヨーカドーと三春屋の安売り合戦がその後も加速し、既存店は売上が30%〜50%減となったことから、各社傍観から低価格競争に参戦することになった。八戸商工会議所は8つの大型店(丸光、長崎屋、マルマツ、緑屋、ニチイ、ナナオ家具、三春屋、イトーヨーカドー)に対し、正常な商業活動に戻るよう2度にわたり調整指導をした。しかし、安売り競争は収まらず、1980年5月、商議所は苦情処理委員会の設置を行い、ヨーカドーと三春屋の二社に過当競争中止を申し入れ沈静化した[245]。

ヴィアノヴァ

編集1985年(昭和60年)、ヴィアノヴァが十三日町に開店した。

中心街の隆盛と転落(1989-1999)

編集大店法が消費者行動の変化を押えに押さえてきた内部矛盾を緩和によって爆発させることになると言ってもよいだろう—商店界、商店界 71(7)(877)、[276]

概要

編集1989年(平成元年)は、過去最高の歩行者通行量を記録し[277]、1991年1月、はちのへ共通商品券発行が1990年の実績の2億円を超えて全国トップクラスの実績を記録した[278]。同年、中心街の表通りは、順次電線地中化事業に着手し十三日町、三日町、八日町のセットバックによる幅員4mの歩道整備が590mの区間で開始された。歩道のデザインは北側が八戸の海外線波型がイメージされ、南側が南部古来から伝わる菱刺をテーマにし、いずれも歩道素材は磁器タイルを採用した[279]。

一方、商業施設は1990年(平成2年)中心街の長崎屋八戸店が閉店し、1991年ラピア、1995年イオン下田SC、1996年DCMサンワ八戸、1998年ピアドゥが開店した。中心街の商業施設は、1990年前述の長崎屋、1996年ニチイの2店舗が閉店した(後述)。

中心街転落の予兆

編集この頃、法改正があり郊外大型商業施設建設が規制緩和されるの流れになった。

雑誌「商店界1990年7月号」は今後の八戸の商業環境について

中心繁華街がすでに低迷し、一見集客しているように見えるのも実はヨーカドーと三春屋周辺だけである[280]

と記している。

1991年、専門誌「新都市」では、八戸市職員が中心街の問題について以下の指摘した[281]

- 全国の地方都市と同様に八戸市中心市街地でも都市基盤整備の遅れが車社会に対応できていない点

- 既存商業施設や娯楽施設等の更新の遅れが都市の魅力低下を招いている点

そのうえで、

(中心街が)「必ずしも地方中核都市として機能を十分発揮しているとは言えない」[281]

と言及した。また、高度化・多様化する来街者のニーズを満たすには計画的・一体的なマスタープランや都市整備の必要性を説き、市の取り組みを紹介した。[281](後述)

長崎屋移転と郊外SCラピアの開店

編集1990年、三日町の長崎屋が郊外の江陽地区の工場跡地に移転しラピア長崎屋が開店した。地元資本の八戸ショッピングセンター開発が、準郊外型SC[282]として売場面積26,260平米、テナント62店舗[283]の屋内遊園地ファンタジードームが併設された、総事業費99億3000万円で建設した。[284]初年度売上げは目標の105億円を上回り130億円を達成し大繁盛した[285]。

ファンタジードームは、面積が2840平方メートル、高さが38メートル、直径が48メートルの円形ドーム型施設で、開園当初には高速で回転する遊具「スペースコマンダー」や、屋内コースター「ハイパーキッドコースター」、高感度シミュレーションマシン「スーパーX」などの遊具が設置された[285]。

一方、業界誌「商店界」は、ラピア開店後にイオン下田ショッピングセンター計画があることに触れ、

八戸ショッピングセンター(ラピア)は開店してから下田町の大ショッピングセンターが出来るまでの運命になろう。もちろん、下田町でのショッピングセンターが生まれると八戸の中心街も打撃を受けるのでヨーカ堂も、三春屋も立ち往生するかもしれない[276]。

と懸念を示した。

三陸はるか沖地震の発生

編集イオン下田ショッピングセンターの開業

編集ピアドゥSCの開業

編集1998年3月12日に、八戸市沼館にイトーヨーカドーを核テナントとして開業した。八戸商工会議所が売場面積を削減したが、デーリー東北は1998年3月13日の記事では

ウォーターフロントに新たなにぎわい空間 5万人の買い物客続々[286]

と報じた。

2000年代前半の中心市街地の状況

編集中心街の小売年間販売額は1991年の886億円から2004年には380億円まで減少[287]、休日歩行者通行量は1989年の12.9万人から右肩下がりが続き2000年に7.8万人、2004年に5万人に減少した[288]。

八戸市は、2000(平成12)年3月に旧中心市街地活性化基本計画を策定した[289]。

2002年、東北新幹線八戸駅が開業しみろく横丁がオープンした。2003年3月、イトーヨーカドー八戸店が閉店し空洞化が懸念された。同年、二十三日町を東西に貫く国道340号戦(表通り)の電線地中化が行われていたが、それと合わせて歩道を約2メートル拡幅する工事が行われていた。セットバックした建物部分の改修費用は補償されなかったため地権者からは不満が出ていた。道路を管轄する青森県は「十三日町、三日町、八日町も同じ方式で行ってきた」と回答し、八戸市は静観した[290]。

2004年5月、中心市街地の三日町ではダックビブレを核テナントとした総額120億円・地上8階建複合ビル・開発区域2haの三日町番町再開発計画が進められていたが、ダックビブレが破綻し後継のさくら野が経営再建中のため、地権者25名の一部が計画が過大だとして反対し再開発が実現しなかった[10][11]。

さらに、2005年、当時三春屋が傘下だったダイエーが経営再建のため産業再生機構が支援に乗り出していた。ダイエーの後ろ盾を失った三春屋の存続は不透明であり、八戸市議会が産業再生機構や経済産業大臣に営業継続の要望書を提出した[要出典]。

2005年10月、八戸商工会議所の業務部長は朝日新聞の取材に対し「(中心街の)小規模な商店は、どこが明日倒産するか、という状態が続いている」[291]と答えた。

イトーヨーカドー八戸店の閉店

編集2002年3月、イトーヨーカドー八戸店が閉店した。

中心街の道路整備

編集2003年11月、廿三日町の340号線電線地中化工事で、県は土地所有者らに対し「約二メートルの拡幅部分の用地買収費以外は、土地所有者らに補償せず、拡幅のために後退する店舗改修費などは店舗持ち出し」が報じられる。県は「十三日町、三日町、八日町も同じ方式で行ってきた」と回答した[290]。

三日町番町再開発組合の解散

編集2004年、三日町番町再開発計画は地権者間の合意が得られず、再開発計画を断念し準備組合解散した。この計画は1994年(平成6年)の番町と三日町にまたがる総面積2.4ヘクタールに商業施設・ホテル・駐車場を取り込んだ再開発ビルを建設する予定だった[292]。しかし、バブル崩壊による不況のため、核テナント誘致が困難な状況となった[48]。

1999年(平成11年)に三日町番町地区に総面積8.2ヘクタールの市街地再開発事業計画の素案が公表され、再開発ビルの計画が浮上した[293]。

沿革

編集- 1994年、前述の地区再生計画に基づき、三日町番町再開発促進協議会が設立

- 1995年は三日町番町再開発事業等調査の実施

- 1996年10月に三日町番町再開発準備組合を設立 組合側から市に対して公団施工可能調査が要望され、当該、三日町番町地区市街地開発事業等調査が実施された。計画内容は、大型駐車場設置、事業区域設定、都市計画道路を現行計画の15mから20mへの拡幅

- 2000年、準備組合は、公団施工の際の費用負担等の問題から、事業主体である施工者を公団から組合に変更した。

- 市史によると「地権者熟度不十分、新幹線開通による財政負担が重い中、再開発事業の市負担30億円の拠出拒否したため」とされている。

- 2001年、再開発区域内のダックビブレが民事再生法を受け、再開発計画が凍結

- 2004年、地権者間で再開発の方向性が定まらず、再開発計画を断念、準備組合解散。

2005年イオンモール八戸立地阻止の小史

編集背景

編集1990年の規制緩和が発端となり、1998年にまちづくり3法(中心市街地活性化法、大店立地法、都市計画法)が施行されたが[注釈 16]、全国的に郊外への無秩序な大型商業施設開発が問題視されていた。

八戸市は、商業施設の郊外化を推進し1991年のSCラピア開店、1995年のイオン下田SC開店、1998年のピアドゥSC開店を後押しした。1998年に中心街から市民病院を郊外に移転させ、中心街は長崎屋閉店(1991年)ニチイ閉店(1996年)、WALK撤退発表(1998年)など中心市街地の空洞化が進行していた。

概要

編集八戸市は中心市街地の空洞化が進行中だった2001年夏、市郊外の田向地区に売場面積約4万数千平米(一説には5万平米)のイオン大型商業施設建設計画が浮上した[294]。

2001年八戸商工会議所は

「中心街が衰退する中、地元小売業に大きな影響を与える大型商業施設の出店は、都市政策上も妥当とはいえない」[295]

と慎重な対応を市に要望した。

イオンから出店の打診を受けた田向土地区画整理組合は、大型商業施設の立地を要望したが、市は田向地区は高度医療拠点としての都市計画と整合性がないとして拒否した[296]。

2004年8月八戸市は、市郊外の田向地区(土地区画整理事業地区内)へのイオンモール出店計画について、「大規模商業施設の進出は事業目的と異なる。同地区への進出は好ましくない」として、用途地域変更は行わないと述べた。八戸商工会議所も「大規模商業施設の田向進出は中心街商店街などに影響が大きいなどと反対」[297]と述べた。

さらに、イオンは河原木地区に大型商業施設計画の打診をした。地権者は河原木地区への立地を要望したが、市は河原木地区は新エネルギーと環境リサイクルを軸とする循環型産業拠点とする都市計画と整合性がないとして拒否した[296]。

2005年2月 - 読売新聞は、当時青森県が進めるていた中心街の340号線廿三日町歩道拡張工事について、土地所有者への補償が土地部分のみで建物改修や移転補償がなく、八戸市はこの問題に及び腰でだと報じた。

「市は一方で、大型郊外店舗が田向地区と河原木地区に進出する計画に、中心街を守ることを理由に難色を示している。(中略)どんなまちづくりをしようとしているのか、まちづくりを考えているのか、疑問に持たざるをえない」—読売新聞、「[あすなろ]八戸のまちづくり哲学は?=青森」、『読売新聞』2005年2月9日、東京朝刊 青森2、35面。

と市の姿勢を非難した[298]。

2005年5月 - 八戸市と田向土地区画整理組合、医療・福祉関係団体が「田向地区保健・医療・福祉拠点協議会」を設立[299]。

2005年八戸市長選挙

編集市民の反応

編集選挙前の東奥日報の世論調査では、

八戸市内で構想が浮上しているプロジェクトのうち早期実現を望むものとして「大型ショッピングセンター(SC)の立地」を一番目に挙げる市民が多い (中略) 年代別に見ると、二十代と四十代、五十代、七十代以上で大型SCを望む人が多い[300]

と報じた。

八戸商工会議所の反応

編集2005年10月、田向地区へのイオンモール出店に関して商議所副会頭は

「私たちがつくったTMO(まちづくり機関)構想は、 イオン出店を前提にしていない。大型商業施設ができれば、構想に大きな影響が出る」「大型商業施設との共栄共存は無理」[16]

と述べ、中心市街地の商業衰退について

「郊外型の大型小売店の開店で、中心市街地の専門店が次々と閉鎖、店舗数が減少した上、観光客など市外の買い物客が増えないため、小売業全体の回復は見込めない現状(中略)買い物客が1時間以上とどまる商店街づくりを基本に新しいまちづくりを模索している」[301]

と回答した。

イオン出店反対市長落選

編集市長選挙はイオン出店計画反対の現役中村市長が落選し、必要に応じて用途地域の変更など柔軟な対応するとした新人小林氏が初当選した。

| 氏名 | 票数 | 所属 | 主張 | |

|---|---|---|---|---|

| 当選 | 小林眞 | 54754 | 無所属新人 | イオン出店の必要があれば都市計画を見直す[302] |

| 中村寿文 | 51557 | 無所属現職 | 中心街に山車会館建設,歩行者3万人増[303] |

ユニバースの大型SC出店反対意見広告

編集小林市長が当選した翌日2005年10月31日のデーリー東北新聞に、八戸市に本社を置く青森県小売最大手のスーパーマーケットのユニバース(三浦紘一社長)が意見広告を掲載した。意見広告は5面と、7面に掲載され、経済面には「ユニバース 田向地区の大型商業施設問題 誘致反対の意見広告」の見出しで報道された。[304]

ユニバースは意見広告の中で、

田向地区大型商業施設に反対する (中略) 大型ショッピングセンター(15000㎡以上)が出現すれば八戸市中心市街地の空洞化はますます進み、中心街の土地が暴落することは火を見るより明らかです。大型SCと中心街は絶対両立しません。 (中略) 地元商業人としては怒り爆発寸前の状態です[304]。

と主張した。

八戸市に近隣型ショッピングセンターが一つもないことに触れ、アメリカの例や、自社が運営する青森市に2,3ヶ所、久慈市に3ヶ所あることしたうえで、八戸市にそれが無い理由を八戸市の都市計画を所轄する部門の理解不足だと述べた。

また、ユニバースは中央資本大型商業施設の立地予定地である田向地区区画整理組合を名指し、

「中央資本に迎合する区画整理組合」「区画整理組合理念欠如および中央資本迎合」「区画整理組合の努力不足」[304]

と激しく非難したうえで、資金に困っているのであれば早く土地を換金すべきと述べ、進出予定企業であるI社の経営状況や業績悪化について言及した。

さらにユニバースは、

「大型商業施設の問題は、市長選を経たとはいえ何の議論もされていない」「過去に市に複数の場所に出店を申請した際、都市計画と整合しないことを理由に却下された。市は中央資本であれば出店を許容するのか」「取引先に影響して連鎖倒産も心配」「地元銀行の経営状態が不安定になると困るのは預金をしている市民である」「(中央資本の大型商業施設出店は)地域振興を阻害する」[304]

と反対意見と持論を展開した。

ユニバースは中心街でのスーパーの営業は1996年にニチイの閉店で地下食品売場から撤退済みであり、2004年時点で売上高700億円、青森県、岩手県、秋田県に30店舗展開し、M&Aでさらに規模が拡大していた[14]。

その後、八戸へのイオンモール進出は政治的決断により阻止され、ユニバースは2007年4月東証二部に上場、2008年12月東証一部上場した。2010年には年商1000億円を達成し、2011年10月にアークスと経営統合した[14]。2023年、ユニバース創業者、アークス前会長の三浦紘一氏は83歳で死去した[305]。

その後

編集後任の三浦建彦社長は2023年に衰退する八戸市中心街への出店余地や今後の出店計画について問われ「駐車場での車の出入りのしやすさ止めやすさなど、アクセスが大きな要素になる。(大きなスペースを確保しにくいなど)今の中心街の状況では、なかなか出店のハードルは高いが、要望があれば応えたい気持ちもある」と回答し、今後、県内シェアを3割から4割に目標にすると述べた[306]。

郊外SC設置に向けた動きと反発

編集2006年4月、田向地区にイオンの大型商業施設計画を推進する地権者らは賛同者4000名分の署名を小林市長に提出した[307]。

2006年7月、商議所副会頭はイオンの大型商業施設計画について「市内の商業施設は明らかにオーバーストアだ。大型郊外店は市民生活に浸透しているとはいえ、本当にこれ以上必要なのか」[17]と述べた。

国の都市政策の転換

編集2006年8月、国はこれまでの都市計画の方針を転換し、郊外への無秩序な開発の抑制、中心市街地への商業・住宅・公共機能を誘導することで、人口減少社会の秩序ある都市形成を図るべく、都市計画法と中心市街地活性化法の改正をした[308]。

法改正では、内閣総理大臣が申請自治体の中心市街地活性化基本計画を認定するプロセスが追加され、この認定要件に、あらかじめ申請自治体が「大規模集客施設立地抑制のための特別用途地域等を準工業地域に指定し立地規制条例を定める」ことが盛り込まれたことから、八戸市は、2007年12月27日に、立地規制条例である「八戸市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」を制定し、翌年2月1日に施行した。

2006年の、改正中心市街地活性化法、大店立地法、改正都市計画法のいわゆるまちづくり3法改正の内容は

- 実効性のある活性化事業(中心市街地活性化法改正)

- 国の体制等の強化

- 基本計画の適正化

- 意欲的な中心市街地への集中的な支援など

- 市街地への都市機能集約(中心市街地活性化法改正)

- 中心市街地への居住等の促進

- 中心市街地整備推進機構の拡充

- 中心市街地への大型店出店の促進

- 適切な立地誘導(都市計画法改正)

- 立地規制の厳格化

- 広域調整の仕組みの整備

- 公共公益施設の中心市街地への誘導

である[308]。

八戸市商業アドバイザリー会議

編集2006年7月に小林市長は、さまざまな商業関係者から反対意見を受け、八戸市全体の商業のあり方について方向性を定めるため、市民に非公開の有識者会議を設置した。

委員

編集第一回会合

編集2006年7月10日、八戸グランドホテルを会場に非公開で開催された。市側が商業の現状や都市計画マスタープランについて説明。会議の議論は非公開で行われ、委員たちは「高齢者が暮らしやすい中心商店街であるべきだ」「中心商店街が郊外のショッピングセンターの代わりになれるかというと、そうではない」「中心商店街の経営者に危機感がない」「大型店の売り上げは地元に還元が少ない」などと議論の一部が市の担当者が明らかにした[309]。

報告書素案

編集2006年11月28日、商業アドバイザリー会議は報告書素案を提出し、公聴会に80名が出席した。

- コンパクトなまちづくりを推進し、中心市街地の活性化を図る

- 過度な開発を避け、都市計画マスタープランに沿った土地利用の推進

- まちづくり三法改正で立地規制が強化された大型商業施設は、法改正の趣旨にのっとった立地規制や誘導の推進

公聴会の参加者は「今後の地域の活性化のためにも中央資本を受け入れるべきだ」「中心商店街は郊外の大型ショッピングセンターから学ぶこともある」といった声や、「家族連れが楽しめる中心街を取り戻してほしい」「商圏人口や所得が減っている中で、これ以上の大型商業施設は必要ない」の意見が出されたと報道された[310]。

検討結果報告書

編集2006年12月28日、商業アドバイザリー会議は検討結果報告書で以下の内容を答申した。

- 過度の開発を避けてコンパクトなまちづくりを進める

- 中心市街地活性化の必要性

- 改正まちづくり三法の枠組に基づく中心市街地活性化基本計画の早期策定

郊外大型商業施設立地の規制の決定

編集八戸商工会議所、地元商業関係者、地元経済界、ユニバースが出店反対を表明し続け、八戸市商業アドバイザリー会議が出店規制を答申し、小林市長はイオンの大型商業施設を認めないとした。

2007年1月 - 商業アドバイザリー会議は、小林市長に対し「過度な開発の抑制や中心市街地活性化などのコンパクトなまちづくり」を求め、市長は田向地区の大型商業施設の立地計画を容認しないと発表した[311][312][313]。

小林市長のコメントと展望

編集市長は「中心街が寂れていくのは耐えられないという価値判断。これで正しかったと言えるよう全力をあげて取り組む」[312]と述べた。また、小林市長は「三日町地区に、市の地域観光交流施設と、さくら野百貨店など隣接3店舗が一体となった新ビルを建設し、このビルを核にした周辺整備を2009年度完成を目指して進める」[313]と再開発構想を述べた。

一方、田向地区には土地区画整理組合に配慮し中心街の消防本部などの公共施設を移転するよう検討した[311]。

郊外大型SC立地規制に喜ぶ関係者

編集市議や関係者は「中心街活性化は適切」と市長判断を評価した[314]。商議所は「現状を越える郊外の大型施設は市にとってマイナスだとして、反対してきた。」[315]と述べた。八戸中心商業街区活性化協議会の会長は「地元商業者の責任は一層重くなった」と関係者の気込みを報じた[316]。

中心街再生のラストチャンス—八戸商工会議所副会頭、東奥日報 2007-02-12

郊外大型SC要望派の落胆

編集会議を傍聴していた人は「マニフェスト(政策公約)違反ではないのか」 「(イオンモール誘致を)やってくれると思っていたのに…」[317]と述べた。2007年2月、東奥日報は青森と八戸のSC計画について「大型SC相次ぎ却下/地元商業者 評価と疑問」の見出しで報道した[316]。

田向に小規模商業施設案

編集2010年8月 、市は田向地区に小規模な商業施設案を発表した。その際、地元商業関係者は「市全体のまちづくりを考えていない」「市内の商業施設は既に飽和状態にあり、これ以上の立地は不要」「近くにスーパーや生協などが4店あり、商業施設がなくても不便ではない」「組合救済のため、市は都市計画マスタープランを無視するのか。まちづくりへの責任を果たしていない」と声を荒げる場面も[318]と報じられた。

その後、八戸市はさまざまな理由から一部妥協し、売場面積1万㎡以下は建設可能へと変更した。

イオン八戸田向SCの開店

編集2012年6月、イオン八戸田向ショッピングセンター(売場面積7,850㎡)が開店し、3日間で来店者が約10万人に達し、現行の従業員256人では対応しきれず、追加で30人雇用した。グランドオープン当日は朝7時開店と同時に700人が買い物に訪れた[319]。

中心街活性化の公共事業

編集概要

編集八戸市は中心街を活性化すべく、文化観光交流施設はっち、八戸まちなか広場マチニワ、八戸ブックセンター、八戸市長根スケートリンク、八戸市美術館、青森銀行八戸支店建替、八日町を整備した。

中心街の公共施設整備

編集はっち

編集八戸まちなか広場マチニワ

編集八戸ブックセンター

編集八戸市長根スケートリンク

編集八戸市美術館

編集2010年以降の再開発事業

編集借り上げ市営住宅等整備事業(八戸番町ヒルズ)

編集2011年、八戸市番町に建設された11階建ての市営住宅。総戸数50戸。建設費6億円。事業主体の第三セクターまちづくり八戸(八戸市と八戸商工会議所などが出資)が建設。敷地面積、1577平米、延べ床面積2492平米、間取タイプ2種(1LDK20戸、2LDK30戸)申し込み倍率5倍。申し込み数253件[320]。八戸市初の中心市街地への市営住宅として整備された[321]。市の借り上げ期間は20年間[65]。

沿革

編集- 2005年 八戸市は都心再生施策として借り上げ市営住宅建設を計画[66]

- 2009年3月 - 八戸市が当事業者にまちづくり八戸を認定[67]

- 2010年8月 - 着工[321]

- 2011年11月 - 竣工[320]

- 2011年12月 - 八戸市に引き渡し[320]

- 2012年3月 - 入居開始[320]

- 2022年8月 - 10階のベランダから4歳男児が転落死[68]

- 2024年8月 - 外部監査結果公表(後述)

2022年度外部監査の指摘事項

編集2022年度の八戸市包括外部監査が公表され[69]改善措置が必要な状態と報道された[70]。

- 過剰な家賃の減免等16件

- 施策事業の運営合理化の改善要望「意見」53件

- 高額所得者に対する物件明け渡しが適正に行われていない点

- Web上の市営住宅入居資格の内容が条例と異なる内容を表示している点

- 八戸市が「借上料の払いすぎ」

- 直接建設方式のほうが、借上げ方式よりメリットが大きかった点

- 第三セクターまちづくり八戸(運営会社)と減額交渉の余地がある点

- 2008年事業者選定時

- 選考委員の立場にある市職員が応募事業者に出資していた点

- 事業者選定の具体的な評価ポイントが非公開だった点

八日町地区複合ビル整備事業(DEVED八日町)

編集2012年(平成24年)〜2017年(平成29年度)を事業期間とし、長年廃墟ビルだった三日町交差点に立地する旧長崎屋ビル(1970年竣工、地上10階、地下1階、14,200平米[322])を建替え、商業・オフィス・居住機能を有する複合ビルを整備することを目的に、株式会社八日町プロジェクトが社会資本整備総合交付金(優良建築物等整備事業)を活用して事業開始した[323]。

同ビルは1990年に長崎屋八戸店が郊外のラピアSCに移転し、2006年3月にパチンコ店とゲームセンターのテナントが撤退して空きビル化した。2007年に建物所有者が京都市の娯楽施設を運営する企業から東京の不動産会社アルデプロが取得し[322]年末までに計画を策定するとしたが、2008年の世界的な金融危機のリーマンショックの発生で債務超過に陥った。2012年1月に旧長崎屋ビルは八戸市の建設企業田名部組が取得した[71]。当初の計画では、2014年に着工し2015年に完成し、鉄筋コンクリート15階建、1〜4階に商業施設、5階に施主の田名部組の本社、6〜7階に賃貸オフィス、8〜14階に分譲マンション、15階に展望レストランを予定した[72]。

その後、3回に及ぶ計画変更を経て商業施設区画が縮小され[324]事業主体が事業主体が新八日町プロジェクトに引き継ぎ、 2020年7月30日にDEVED八日町が開業した。地上13階建、1階にタリーズコーヒー、銀行支店、不動産事業所、バス待合所。2〜13階は分譲マンション57区画とする複合施設として竣工した。総事業費は約25億5千万円(うち国・市の補助金7億円)。八戸市の建設企業である田名部組が整備した[73]。田名部組社長は「(ビルの完成で)中心街の回遊性が高まり、にぎわいの創出につながれば」と述べた[324]。

沿革

編集- 1970年 - 八日町に長崎屋八戸ビル竣工

- 1990年 - 長崎屋八戸店閉店

- 2006年 - パチンコ店・ゲームセンターが撤退、空きビル化

- 2007年 - ビル所有権が東京の不動産会社アルデプロに移転

- 2012年1月 - ビル所有権が田名部組に移転

- 2012年5月 - 複合施設整備連絡協議会設立[74]

- 八戸商工会議所関係者20名、八戸市、田名部組が会議

- 2012年8月 - 複合施設整備連絡協議会が基本構想を承認[76]

- 地上16階(1~6階 飲食・物販、5~7階賃貸オフィス、8階以上賃貸住宅)

- 延べ床面積1万1000平米

- 田名部組本社機能を移転

- 総事業費29億円(うち国・市の補助金5億7000万円)

- 2012年11月 - 再開発事業会社「株式会社八日町プロジェクト」設立[77]

- 2013年3月 - 基本設計公表[78]

- 地上15階(1階 バス待合所、1~4階 物販等テナント、5階 田名部組本社、6~7階 賃貸オフィス、8~14階 賃貸住宅44戸、15階 海を眺望する飲食スペース)

- 延べ床面積約1万780平米

- 総事業費29億円(うち国・市の補助金5億7000万円)

- 竣工予定 2015年度

- 2013年7月 - 旧長崎屋ビル解体[79]

- 国・市が約3億3000万円補助金、解体費・地盤調査等[325]

- 2014年8月 - ビル設計図公表[326]

- 地上15階、地下1階、高さ63.75メートル(八戸市初の超高層建築物)

- 1階 バス待合所、1~3階 物販・飲食テナント、4~7階 賃貸オフィス、8~13階 分譲住宅35戸、14階 飲食スペース)、15階機械室

- 延べ床面積1万610平米

- 総事業費30億円

- 着工2014年12月、竣工予定2016年中

- 2016年3月 - ビル完成が2年遅延予定と報道。資材高騰のため建設工事入札不調のため商業・業務フロアを縮小見直しと市長発表[327]

- 2017年5月 - ビル計画規模縮小発表[325]

- 地上13階(1階 商業テナント・バス待合所、2階~13階 分譲マンション)

- 総事業費17億円

- 竣工時期を延期し2019年7月竣工予定

- 2018年 - 再開発事業会社が「新八日町プロジェクト」に変更され、旧プロジェクトの債務を田名部組が負担[84]

- 2018年7月 - ビル建設着工、竣工時期を2020年3月に変更[88]

- 2019年3月 - みちのく銀行が新八日町プロジェクトに対し20億円のシンジゲートローンを組成(融資期間2年)[89]

- 2020年7月 - DEVED八日町が開業

- 地上13階(1階 飲食(タリーズコーヒー)、銀行、不動産事業所、バス待合所、2階〜13階分譲マンション)

- 総事業費25億5000万円(うち国・市の補助金合計7億円)

六日町地区複合ビル整備事業(Garden Terrace)

編集2014年(平成26年)~2016年(平成28年度)を事業期間とし、六日町地区の老朽化した2つのビル(旧Rec.(レック)と旧マルマツビル)を取得し解体。商業・オフィスを有する複合ビルを整備した。1階に飲食店及び八戸ブックセンター、上階にIT・テレマーケティング産業のオフィス機能が入居した。特定民間中心市街地経済活力向上事業の経済産業大臣認定を受けた[323]。ビル名はGarden Terrace、ヤフーが移転した。八戸市の企業である江陽閣が整備した[328]。延べ床面積4500平米[102]旧ビル解体費用に八戸市の補助金3億円を活用した[329]。

沿革

編集- 2015年 - 開発区域、六日町1610平米 4階建て複合商業ビル建設計画報道[103]

- 延べ床面積4480平米

- 建設費総額15億円

- 計画段階では小売・飲食テナント(1、2、4階)、事業所(3階)、八戸ブックセンター(2階一部)の予定だった

- 2016年7月30日 - 竣工[330]

番町堀端町地区優良建築物等整備事業

編集2016年(平成28年)〜2020年(令和2年度)を事業期間とし、中心市街地の番町堀端町地区の老朽化した青森銀行八戸支店兼三日町支店を建て替え整備。社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)により、隣接する新美術館整備との建築協定を結び、銀行新社屋を整備した[104]。建設時に八戸市から1億5000万円の補助金が支給された[329]。

中心街活性化の顛末

編集概要

編集2006年の法改正により、郊外への大型商業施設立地の規制が強化されたが、それ以降も中心街の商業施設の撤退が続いた。2007年、若者向け商業施設Rec.の閉鎖[331]。2019年衣料品店マルマツの倒産[332]。2022年三春屋の閉店[333]、2023年チーノはちのへに入居したフォーラム八戸(映画館)が閉鎖した[334]。2024年における中心街の大型商業施設はさくら野百貨店のみである(後述)。 中心街の休日歩行者数は、1989年12.9万人、1998年8.5万人、2008年2.7万人、2018年2.5万人、2023年1.6万人に減少[83][97]、空き店舗率は21.6%で過去最悪と報じられた[98][注釈 5]。

中心街の居住者も減少を続けており、旧中活計画開始時の2000年5146人、2010年4476人、2020年4130人、2022年4005人。2000年から22年間1141人減少、減少率は約20%に達した。中心街の社会増減が26人社会増(2018年から2022年の5年間の合計)となり、デーリー東北は「人口社会増減は目標上回る 」と報道した[98]。

三春屋百貨店の閉店

編集中心街の商業施設誘致の失敗

編集八戸商工会議所や八戸市などが出資する第三セクターまちづくり八戸は、中心市街地商業機能誘致事業として2018年(平成30年)から2022年(令和4)の4年間に新規商業施設を誘致を進めた結果、中心街にキッチンカー1軒が立地したとして八戸市第三期中心市街地活性化基本計画に定めた目標を達成したと報告した。また、その要因として「中心市街地の中心部に文化的施設を集積させたことで、民間事業者が運営することとなったため」と分析し事業完了とした[25]。

2000年から2024年まで八戸商工会議所や八戸市などでつくる、第三セクター旧TMO八戸、後継の第三セクターまちづくり八戸は空き店舗対策事業を実施したが、2003年のチーノ(2023年閉店)以降、中心市街地への大型商業施設誘致は進んでいない。

デーリー東北新聞は、2022年三春屋百貨店が閉店し、八戸市唯一営業しているさくらの百貨店を

中心街にある百貨店の「最後のとりで」—デーリー東北新聞|[96]

と報道した。

郊外開発

編集2009年、八戸市は中心市街地活性化を進めていたが、臨海部の工業専用地域にシンフォニープラザ沼館が開店した。商業施設面積は17000平米。鉄骨二階建て・延べ床面積32,800 m²・店舗面積17,000 m²で、デンコードーが運営する家電量販店のケーズデンキを核テナントとし、服飾・雑貨専門店をはじめ、フードコート形式の飲食店やアミューズメント施設などが入居した[要出典]。

2010年9月、ホームセンターのDCMホーマック長苗代店が売場面積6,170㎡が開店。大和ハウスリアルティマネジメントが開発[335]。

2012年6月、イオン八戸田向ショッピングセンター(イオン八戸田向店)売場面積7,850㎡のイオンリテールが開店[335]。

八戸市は2012年中心街に立地していた八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部と八戸消防署を郊外の田向地区に移転した[336]。

2014年7月、 八戸ニュータウンショッピングセンターBゾーン(DCMホーマック白山台店)が売場面積8,717㎡で開店した[335]。

2020年8月イオン八戸田向店の隣接地に八戸市総合保健センターを移転開業した[337]。

八戸市は、2023年5月11日に第一回 中心市街地活性化評価・推進委員会に出席しゲストスピーカーとして発言した。この中で八戸市の担当部長は、

今後、中心市街地に求められる商業はどのような規模、内容であるのか、中央資本に頼った大規模な再開発なのか、ダウンサイジングした地元中心の再編なのかなど、将来像を描き切れていない。(中略) 地元の商店が減少すると商店街組織の当事者意識が低くなり活動が停滞するほか、地域内経済循環の観点からも課題がある[338]。

と述べた。内閣府地方創生推進事務局長、他7名の委員が参加し議論した。

市民の反応

編集2013年10月、朝日新聞は、八戸市郊外の大型店を訪れる客に取材し大型商業施設の印象について取材した。夫婦で訪れた30歳の男性は(郊外の大型商業施設は)「必要なものはなんでもそろうので便利。移動は苦にならない」友人と訪れた16歳女性は「中心街に行くけどこっち(郊外大型店)の方がいろんな店があって楽しい」と語った[339]。

2022年、市民アンケート結果

編集| 回答 | 割合 | 備考 |

|---|---|---|

| 衰退した | 63.5% | |

| 関心がない | 11.2% | 10代〜20代に多い |

| 向上した | 7.2% |

中心街と市全域の人口動態

編集2018年から2022年の、中心街の転入者から転出者を引いた人口社会増は26人のプラスを記録した。一方、中心街全体の人口は4221人から4005人に減少した。

2024年1月時点の、八戸市の人口動態は850人の転出超過(全国市区中ワースト8位、昨年99位)であると報道された。全国の市は795、東京23区も含めた合計は818あり転出超過数は上位0.978%。尚、青森市は、1059人の転出超過(全国市区中ワースト6位 上位0.733%)。県の担当者は「これまでも様々な取り組みをしてきたんですけれども、現時点でその効果が十分に出ていないということで、非常に残念に思う」と述べた[33]。

| 西暦 | 転入 | 転出 | 転入超過数 |

|---|---|---|---|

| 1995 | 10,045 | 10,605 | △560 |

| 1996 | 9,811 | 10,336 | △525 |

| 1997 | 9,565 | 10,415 | △850 |

| 1998 | 9,228 | 10,268 | △1,040 |

| 1999 | 9,003 | 10,235 | △1,232 |

| 2000 | 8,773 | 9,742 | △969 |

| 2001 | 8,910 | 9,321 | △411 |

| 2002 | 8,705 | 9,414 | △709 |

| 2003 | 8,427 | 9,312 | △885 |

| 2004 | 8,112 | 9,202 | △1,090 |

| 2005 | 7,871 | 8,689 | △818 |

| 2006 | 8,011 | 9,212 | △1,201 |

| 2007 | 7,361 | 9,001 | △1,640 |

| 2008 | 7,315 | 8,906 | △1,591 |

| 2009 | 7,099 | 8,322 | △1,223 |

| 2010 | 7,067 | 8,154 | △1,087 |

| 2011 | 7,135 | 7,488 | △353 |

| 2012 | 7,380 | 7,639 | △259 |

| 2013 | 7,153 | 7,992 | △839 |

| 2014 | 7,193 | 7,737 | △544 |

| 2015 | 7,099 | 7,909 | △810 |

| 2016 | 6,757 | 7,603 | △846 |

| 2017 | 7,145 | 7,853 | △708 |

| 2018 | 6,743 | 7,861 | △1,118 |

| 2019 | 6,800 | 7,613 | △813 |

| 2020 | 6,405 | 6,976 | △571 |

| 2021 | 6,263 | 6,971 | △708 |

| 2022 | 6,830 | 7,087 | △257 |

| 2023 | △1,164(全国市区中ワースト99位[33]) | ||

| 2024 | △850(全国市区中ワースト8位[33]) |

投稿動画

編集2024年2月、Youtubeに「2024年2月 青森県八戸市 JR八戸線本八戸駅北口 かなりの行列になったイオンモール下田行 まさかの出来事「つばめ交通の対応すばらしかったです」」というタイトルで、イオンモール下田直行バスを待つ市民の長い行列の動画が投稿された[341]。

2024年6月、Youtubeに「市長のイオン拒絶で衰退?急速に人口減少が進む八戸の末路と消滅する未来【ずんだもん&ゆっくり解説】」では、イオンモール下田行きの長い行列に言及しつつ、八戸中心街の活性化の取り組みの解説動画が投稿され、500件以上のコメントが書かれた[342]。

2024年以降の活性化計画

編集八戸市は、2024年に第4期中心市街地活性化基本計画を策定し、2029年までに活性化施策66事業を計画し、さらに中心街活性化に取り組むとしている[95](後述)。

過去の計画

編集背景

編集八戸市の都市計画は昭和6年に旧都市計画法適用、昭和8年に都市計画区域の指定、昭和11年に区域内の街路の決定、昭和28年に建設省の委託による基礎調査を行った。これを踏まえ昭和30年に総合都市計画案を立案し、昭和32年度から十ヵ年計画で実施。その後、昭和42年に第一次総合都市計画を策定した。

第一次総合都市計画策定

編集この節には内容がありません。 (2024年8月) |

八戸地域商業近代化地域計画報告書

編集1976年(昭和51年)3月、中小企業庁委託事業を受け「八戸地域商業近代化地域計画報告書」が日本商工会議所商業近代化委員会八戸地域部会によって作成された。全369ページに及び、第4部まちづくりのマスタープランでは、実際の商業施設の配置計画、都心商店街の方向づけ、中心市街地の8.48haの大規模再開発の構想案(都心バスターミナル立地計画、歴史的空間の創造計画、都心商店街整備計画、道路拡幅計画、シティーホテル計画)のパースが示された[343]。

- 総論

- 第1部 八戸市の歴史と都市特性

- 第2部 都市環境の現状と将来展望

- 第3部 八戸商業の問題点と近代化の方向性

- 第4部 まちづくりのマスタープラン

第二次八戸総合都市計画基礎調査の実施

編集1984、85年度(昭和59、60年度)に基本構想として、都市づくりの方針と都市機能配置の方針「八戸WING・PLAN21」を定めた。[344]

将来都市構造

編集- 八戸駅周辺地区

- 八戸インターチェンジ周辺地区

- 中心市街地地区

- みなと再開発拠点地区

- 鮫地区

中心市街地整備計画調査

編集1986、87年度(昭和61、62年度)に、八戸市が独自に中心市街地220haの調査を行った。[345]

中心市街地整備の基本方針

編集- 道路整備の促進による中心市街地の骨格形成

- 都市計画道路の未整備区間の整備

- 東西南北に新たな幹線道路の位置付け

- 適切な規模、形状の区画道路整備、形成

- 中心市街地の交通システムの整序と公共交通の再生

- バスターミナル整備ライドアンドシステム導入

- JR八戸線の活用

- 総合エンターテイメント空間の創出

- 交流施設の建設

- 多目的イベント広場整備

- 潤いのあるアメニティ空間の創出

- トランジットモールを軸とした歩行者優先路整備

- 街路空間、広場、大規模施設の緑化推進

- 歩行者の溜まり場の創出

都市活力再生拠点整備事業 リジューム計画

編集八戸市は1987年(昭和62年)度補助事業として、中心市街地の再生方策を検討した。中心市街地220haの中で、「都市活力整備事業の実施」のために、優先度の高い区域を「都市活動再生拠点」を選出し、51haの「地区再生計画」を決定し、その中の特定の数街区を「街区整備計画」として策定した。平成元年に「地区再生計画」が大臣に認証された。[346][347]

基本方針

編集- 都心周辺の通過交通排除のための道路整備

- 都心周辺の幹線道路整備

- 都心でのバス運行確保と歩行者区間の整備

- バスの運行本数確保

- 狭隘な歩道の改良整備

- 共同化、協調化による街並み整備

- 街並み形成

- 多様な都市機能の有機的な結合

- 中心街の複数のエリア(中心商業地、駅前商店街、ビジネス街、歓楽街、官庁街、城跡、三社大祭、長根運動公園)の魅力を引き出す

中心市街地整備方針図

編集- トランジット・モール化(340号線(表通り)、本八戸駅前通りなど)

- 複合バスターミナル(十六日町、八戸スカイビル対角上)

- 多目的イベント広場(二十三日町バス停前)

- クロス・メディアセンター(NHK付近)

- 緑地公園(三日町交差点・ダイワロイネットホテル一帯、本八戸駅北口)

2000年以降の中心市街地活性化の取り組み

編集旧中心市街地活性化基本計画

編集計画期間

編集- 2000(平成12)年3月 - [348]

計画区域

編集- 140ha[348]

事業費

編集- 不明

中心市街地活性化の基本方針

編集- 魅力ある商業軸の形成と「市日」の復活

- 八戸観光・情報の発信と「山車」のあるまちづくり

- 市民ニーズに対応した都心機能の充実

- まちの活力を維持する定住の促進

中心市街地活性化の基本目標・結果

編集- 不明

施策事業

編集完了

編集- 国道 340 号の整備(電線共同溝)

- 国道 340 号の整備(歩道整備)

- 花小路横丁の整備

- 三八城公園の整備

- 観光情報センター(中心市街地の店舗等の紹介、お土産センター)の整備

- 八戸の祭をPRする施設の整備

- チャレンジショップの設置

- 市民交流施設の設置

- 八戸観光サテライトの設置

- 娯楽機能の導入

- 港町「八戸」をイメージさせる街並みの整備

- 市日の展開(市日の設定)

- 海鮮等の飲食の充実

- 宅配サービスの実施

- いっぷくサービスの実施

- まちかど講習会の実施

- イベントの充実

- 街情報マップの作成 実施

- バス待合場所(バス停)の整備

- 交番の設置

- リサイクルセンターの設置

- 簡易託児所の設置

未着手

編集- 骨格形成道路と面的な整備

- 沼館三日町線の整備

- 三日町番町地区再開発

- 八戸芸術パークの整備

- 長根公園の整備

- ポケットパークの整備

- 駐車場の整備

- 高度利用による都市型住宅の誘導

- テナントミックス事業

- 国際化に対応したサインの設置

- ポイントシステムの導入

- 福祉施設の充実

第一期八戸市中心市街地活性化基本計画

編集計画期間

編集- 2008(平成20)年7月~2013(平成25)年3月(4年9ヶ月)[349]

計画区域

編集- 108ha[350]

事業費

編集- 総事業費 59億1300万円[351]

- 国負担 21億3700万円

- 県負担 2億500万円

- 市負担 33億3900万円

- 民間負担 2億3100万円

中心市街地活性化の基本目標・結果

編集- 来街者を増やす

- 定住を促進する

- 商店街の活力を回復する

中心市街地活性化の基本方針

編集- はちのへの文化交流のメッカをつくる

- まちなかの見どころ・もてなしを充実する

- 魅力ある店々が連なる回遊空間を創出する

- まちなかに来やすくする

- 暮らしやすい住まい環境を整える

施策事業

編集完了

編集- 国道 340 号線特定交通安全施設等整備事業

- 三八城公園整備事業

- (仮称)八戸市中心市街地地域観光交流施設整備事業

- 中央児童会館改築事業

- 借上市営住宅整備事業

- 分譲マンション新築事業

- 大規模小売店舗立地法の特例区域の設定の要請

- (仮称)中心市街地テナントミックス調査研究事業

- バスロケーションシステム導入事業

- まちなかホテル建設事業

実施中

編集- 県道妙売市線交通安全施設整備事業

- 六日町地区くらしのみちゾーン形成事業

- 本八戸駅通り地区整備事業

- スケートボード広場整備事業

- 市立図書館環境整備事業

- 中心市街地まちなか住宅取得支援事業

- ほっとサロン事業

- まちなか保育園運営事業

- まちなかヘルスアップ事業

- 中心市街地活性化協議会タウンマネージャー設置事業

- 商店街ビジョン策定等支援事業

- 会所場づくり事業

- 中心市街地オフィスビルパートナー制度事業

- 中心商店街空き店舗・空き床解消事業

- 共通駐車券の IC カード化事業

- 駐車場整備事業

- 空き店舗再生事業

- まちなか講座事業

- はちのへホコテン事業

- 長者まつりんぐ広場運営事業

- 商店街ポータルサイト運営事業

- アントレプレナー情報ステーション事業

- まちなか生業応援事業

- まごころ宅配サービス事業

- 市日はちのへ楽市楽座事業

- 中心市街地活性化協議会運営支援事業

- 八戸三社大祭開催支援事業

- 八戸えんぶり開催支援事業

- バス路線共同運行化事業

- バス交通利用環境改善事業

- はちのへ観光誘客推進事業

- ボランティアガイド育成事業

- 観光戦略アドバイザー事業

- コンベンション誘致事業

未着手

編集- こみちづくり事業

- 駐車場整備事業

- さくら野百貨店改築事業

- まちなかめぐりマップ作成事業

第二期八戸市中心市街地活性化基本計画

編集計画期間

編集- 2013(平成25)年4月~2018(平成30)年3月[360]

計画区域

編集- 108ha[361]

事業費

編集- 総事業費 69億400万円[351]

- 国負担 16億9000万円

- 県負担 6億800万円

- 市負担 29億2800万円

- 民間負担 16億7600万円

中心市街地活性化の基本目標・結果

編集- 来街者を増やす

- 現状:58,041 人(H24度)

- 目標:65,000 人(H29度)

- 結果:57,939 人(目標差▲7,061人)

- 定住を促進する

- 現状:4,540 人 1.89%(H19度)

- 目標:4,550 人 1.95%(H24度)[362]

- 結果:4,269 人 1.84%(目標差▲260人)

- 空き床を解消する

- 現状:19.2%(H24度)

- 目標値:13.0%(H29度)

- 結果:10.3% (目標差 2.7%)

中心市街地活性化の基本方針

編集- 商業やオフィス、福祉・医療、金融、行政など多様な都市機能が集積する活力あるまちづくり

- 魅力的な文化や観光資源が溢れる賑わいのあるまちづくり

- 暮らしやすい住まい環境が整うまちづくり

- 公共交通が充実し、歩行者に優しいまちづくり

施策事業

編集完了

編集- 県道妙売市線交通安全施設整備事業

- 更上閣賑わい広場拠点整備事事業

- 六日町地区複合ビル整備事業

- まちなかチャレンジショップ

- アントレプレナー情報ステーション事業

- 横丁マップ発行事業

- まちなかイルミネーション運営支援事業

- まちの駅はちのへ運営事業

- まちなかリノベーション事業

実施中

編集- 八日町地区複合ビル整備事業

- 本八戸駅通り地区街なみ環境整備事業

- くらしのみちゾーン整備事業

- 八戸都市計画道路事業 3・5・1 沼館三日町線

- 花小路整備事業

- 三日町にぎわい拠点整備事業

- 美術館整備事業

- 本のまち八戸交流拠点形成事業

- 美術館周辺修景事業(美術館整備事業へ移行)

- まちなか居住推進のための事業

- まちなか住宅取得支援事業

- まちなかヘルスアップ事業

- 中心商店街空き店舗・空き床解消事業

- 横丁活性化事業

- 十三日町テナントビル整備事業

- 公会堂・美術館連携事業

- タウンマネージャー設置事業

- テナントミックス調査研究事業

- 中心商店街コンセプト形成事業

- 長者まつりんぐ広場活用事業

- まごころ宅配サービス事業

- まちなか生業応援事業

- まちなか講座事業

- 市日はちのへ楽市楽座事業

- はちのへホコテン実施事業

- まち歩き推進事業

- 商店街ポータルサイト運営事業

- はちのへ創業・事業承継サポートセンター事業

- 八戸ポータルミュージアム運営事業

- 中心市街地オフィスビルパートナー制度事業

- IT・テレマーケティング関連産業立地促進事業

- 八戸三社大祭開催支援事業

- 八戸えんぶり開催支援事業

- はちのへ菊まつり運営支援事業

- 中心市街地活性化協議会運営支援事業

- 市民大学講座開催事業

- 八戸圏域路線バス上限運賃政策

- 企画乗車券「まちパス 300」発行事業

- 市内幹線軸等間隔運行事業

- 美術館展覧会開催事業

- 公会堂舞台芸術公演事業

- 街かどミュージアム運営事業

- コンベンション誘致事業

- 八戸七夕まつり運営事業

- まちなか共通駐車券運営事業

- まちなかアート事業

未実施

編集- 馬場町共同住宅整備事業

- 町組町共同住宅整備事業

第三期八戸市中心市街地活性化基本計画

編集計画期間

編集- 2018(平成30)年12月~2024(令和6)年3月[363]

計画区域

編集- 137ha (既存108ha+追加29ha)[364]

事業費

編集- 不明

中心市街地活性化の基本目標・結果

編集- 来街者を増やす

- 現状:66,653 人(H29年度)

- 目標:75,600 人(R5年度)

- 結果:46,510 人(目標差▲29,090人)

- 中心市街地における人口の社会増減数

- 現状: ▲51人(H25~H29年度)

- 目標:70 人(H30~R5年度)

- 結果:26 人(目標差▲44人)

- 空き床を解消する

- 現状:11.6%(H29年度)

- 目標値:8.2%(R5年度)

- 結果:21.2% (目標差 13.0%空家増)

中心市街地活性化の基本方針

編集- 多様な都市機能が集積した活力あるまちづくり

- 地域経済の活力向上

- 移動しやすい、暮らしやすいまちづくり

施策事業

編集完了

編集- 長根公園周辺道路等整備事業

- 八日町地区複合ビル整備事業

- 番町堀端町地区優良建築物等整備事業

- 花小路整備事業

- 花小路周辺地区修景整備事業

- 八戸市長根屋内スケート場建設事業

- 美術館整備事業

- 市立図書館環境整備事業

- 八戸ポータルミュージアム運営事業(感染症対策)

- 公会堂・公民館改修事業

- まちなか住宅取得支援事業

- まちなかヘルスアップ事業

- まちの保健室事業

- 【フラット 35】地域連携型

- 中心市街地オフィスビルパートナー制度事業

- はちのへマチナカ活性化プロジェクト事業

- まちなか講座事業

- 商店街ポータルサイト運営事業

- まごころ宅配サービス事業

- 創業拠点施設ハンドメイドレンタルボックス「テッコ舎」運営事業

- 中心市街地活性化協議会支援事業

- 八戸えんぶり開催支援事業

- 文化施設の広報・情報発信事業

- 八戸三社大祭 GPS 多言語ガイドサービス導入事業

- 屋内スケート場 NTC(ナショナルトレーニングセンター)誘致事業

- 大学サテライト事業

- 八戸圏域路線バス上限運賃政策

- 企画乗車券「まちパス」発行事業

- 公開講座開催促進事業

- まちなかアート事業

- 中心市街地にぎわい形成事業

実施中

編集- 八戸都市計画道路事業 3・5・1 沼館三日町線

- 本八戸駅通り地区街なみ環境整備事業

- 主要地方道八戸大野線無電柱化事業

- 旧柏崎小学校跡地広場整備事業

- 市道番町線無電柱化事業

- 国道 340 号電線共同溝整備事業(新荒町~荒町)

- 八日町番町地区まちづくり事業

- 八戸市中心街ストリートデザインビジョン事業

- 長根公園再編事業

- はちのへ空き家再生事業

- 中心市街地保育所事業

- ほんのり温ったか八戸移住計画支援事業

- まちなか生業応援事業

- IT・テレマーケティング関連産業立地促進事業

- 中心商店街空き店舗・空き床解消事業

- はちのへ創業・事業承継サポートセンター事業

- 中心市街地商業機能誘致事業

- 横丁活性化事業

- 市日はちのへ楽市楽座事業

- はちのへホコテン実施事業

- ポータルサイト「はちまち」運営事業

- マチニワイベント支援事業

- 市民大学講座開催事業

- 八戸三社大祭開催支援事業

- 八戸ポータルミュージアム運営事業

- 八戸ブックセンター運営事業

- 八戸まちなか広場運営事業

- 八戸市長根屋内スケート場運営事業

- 新美術館運営事業

- はちのへ菊まつり開催支援事業

- 八戸七夕まつり運営事業

- はちのへ AI(アイ)中心街・バス活性化プロジェクト

- まち歩き推進事業

- 長者まつりんぐ広場活用事業

- 公会堂舞台芸術公演事業

- 中心街まちぐみプロジェクト事業

- 市内幹線軸等間隔運行事業

- タウンマネージャー設置事業

- コンベンション誘致事業

- まちなか共通駐車券運営事業

- 街かどミュージアム運営事業

- 都市再生推進法人事業

- 成人式開催事業

他事業に移行

編集- くらしのみちゾーン整備事業

- 訪日外国人旅行客受入支援事業

- 更上閣ガーデンレストラントライアル事業

未着手

編集- 本八戸駅バス乗継利便性向上事業

第4期八戸市中心市街地活性化基本計画

編集計画期間

編集- 2024(令和6)年4月~2029(令和11) 年3月

計画区域

編集- 137ha(第三期計画と同様)

事業費

編集- 不明

基本目標・結果

編集- AI カメラ地点通過者数[要出典]

- 現状:36,351 人(R5年度)

- 目標:36,874 人(R10年度)

- 結果:-

- 中心市街地における人口の社会増減数[365]

- 現状: 26人(H30~R4年度)

- 目標:105 人(R6~R10年度)

- 結果:-

- 空き店舗・空き地率[366]

- 現状:17.6%(R4年度)

- 目標値:16.1%(R5年度)

- 結果:-

中心市街地活性化の基本方針

編集- 多様な活動や交流が生まれるウォーカブルなまちづくり

- 地域に根差し街の未来をつくる経済活動が生まれるまちづくり

- 暮らすこと滞在することが楽しくなるまちづくり

目標

編集- 目標Ⅰ ウォーカブルな空間づくりの推進と賑わい創出

- 目標Ⅱ 魅力ある商店街の再生中心市街地活性化

- 目標Ⅲ 暮らしやすさの向上

- 目標Ⅳ 宿泊滞在の推進

施策事業

編集- 本八戸駅通り地区街なみ環境整備事業

- 十三日町・十六日町地区再整備事業

- 旧柏崎小学校跡地広場整備事業

- 市道中央停車場線無電柱化事業

- 八戸都市計画道路事業 3・5・1 沼館三日町線

- 主要地方道八戸大野線無電柱化事業

- 市道番町線無電柱化事業

- 国道 340 号電線共同溝整備事業(新荒町~荒町)

- 八戸市中心街ストリートデザイン事業

- 八日町番町地区まちづくり事業

- 長根公園再編事業

- 長根公園園路改修事業(伊調ロード整備事業)

- 新体育館整備事業

- 市立図書館環境整備事業

- はちのへ空き家再生事業

- 中心市街地保育所事業

- 子育てつどいの広場事業

- 番町ヒルズ運営事業

- ほんのり温ったか八戸移住計画支援事業

- まちなか生業応援事業

- IT産業集積促進事業

- 中心商店街空き店舗・空き床解消事業

- はちのへ創業・事業承継サポートセンター運営事業

- 市民大学講座開催事業

- 八戸三社大祭開催事業

- 中心市街地活性化協議会支援事業

- 八戸えんぶり開催事業

- 八戸ポータルミュージアムイベント開催事業

- 八戸ブックセンターイベント開催事業

- 八戸まちなか広場イベント開催事業

- 八戸市長根屋内スケート場施設活用事業

- 八戸市美術館イベント開催事業

- 文化施設の広報・情報発信事業

- はちのへ菊まつり開催事業

- 観光誘客推進事業

- 市民文化芸術活動振興事業

- はちのへホコテン実施事業

- 八戸七夕まつり運営事業

- はちのへ AI(アイ)中心街・バス活性化プロジェクト

- ジャリニワ活性化事業

- 横丁活性化事

- 市日はちのへ楽市楽座事業

- ハンドメイドレンタルボックス「テッコ舎」運営事業

- ポータルサイト「はちまち」運営事業

- マチニワイベント支援事業

- まち歩き推進事業

- 長者まつりんぐ広場活用事業

- 花小路周辺地区まちづくり事業

- 公会堂舞台芸術公演事業

- 中心街まちぐみプロジェクト事業

- タウンマネージャー設置事業

- MICE 事業

- まちなか共通駐車券運営事業

- 街かどミュージアム運営事業

- 都市再生推進法人事業

- 農業新ブランド育成事業

- スピードスケート国際大会等誘致

- 中心街委員会事業

- まちの魅力創生ネットワーク会議

- 文化・スポーツ事業と商業機能との連携事業

- 民俗芸能の夕べ開催事業

- 八戸市中心市街地のまちづくりに関する覚書事

- エリアマネジメントの視点での空き店舗対策事業

- 市内幹線軸等間隔運行事業

- MaaS事業

- 高齢者等バス特別乗車証交付事業

商業施設立地の推移

編集ここでは、八戸市中心市街地の変容について年表形式で記載する[367]。

- 1951年(昭和26年) - 丸美屋が十三日町に開店[240]、八戸専門店会と商業活動調整協議会が発足。

- 1958年(昭和33年) - 丸美屋増床計画による増改築反対期成同盟が発足[240]。

- 1960年(昭和35年) - 三萬商店の百貨店申請(2,300平方メートル[240])。

- 1964年(昭和39年) - カネ長武田百貨店八戸店が廿三日町に開店。

1964年八戸市が新産業都市指定

編集- 1965年(昭和40年) - 老舗が激減(中央スーパーが閉店、三萬商店がユニバースに移行)。