相生市

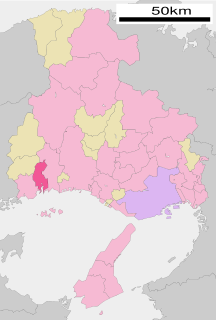

相生市(あいおいし)は、兵庫県の島嶼部を除いた地域の南西部に位置する市である。西播磨県民局管轄地域。1942年(昭和17年)市制施行。

| あいおいし 相生市 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 近畿地方 | ||||

| 都道府県 | 兵庫県 | ||||

| 市町村コード | 28208-1 | ||||

| 法人番号 | 8000020282081 | ||||

| 面積 |

90.40km2 | ||||

| 総人口 |

26,811人 [編集] (推計人口、2024年3月1日) | ||||

| 人口密度 | 297人/km2 | ||||

| 隣接自治体 |

たつの市、赤穂市、赤穂郡上郡町 (海を挟んで隣接)姫路市 | ||||

| 市の木 | ツバキ | ||||

| 市の花 | コスモス | ||||

| 市の日 | 10月1日 | ||||

| 相生市役所 | |||||

| 市長 | 谷口芳紀 | ||||

| 所在地 |

〒678-8585 兵庫県相生市旭一丁目1番3号 北緯34度48分13秒 東経134度28分05秒 / 北緯34.80358度 東経134.46811度座標: 北緯34度48分13秒 東経134度28分05秒 / 北緯34.80358度 東経134.46811度  | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

概要 編集

造船業の町 編集

明治期までは瀬戸内海に面した典型的な漁村であった。明治終期に、船の建造・修繕のための施設「船渠」(ドック)が完成した。住民らは「わしらのドック」と呼び、誇りにした。以来、造船業は相生の看板産業として発達し、昭和30年代に年間の進水量で世界首位に立った。播磨造船所、石川島播磨重工業など造船会社名は変遷を繰り返し、現在はジャパン マリンユナイテッド子会社のJMUアムテックがドックを構える。第二次世界大戦後、大型船の新造が禁止され、一旦は町の灯が消えかかったが、1951年10月18日の捕鯨船団の母船「図南(となん)丸」の進水式をきっかけに再び造船の町として歩み始めた。図南丸は、戦争末期、米軍の爆撃を受け、南太平洋の海底40メートルに沈没。眠っていたものを播磨造船所が引き揚げに成功し、ドックでの改修を担ったものであった。沈没した第三図南丸には完全な図面が残っておらず、実測で図面をそろえるなどした上、連日2000人超が昼夜を問わぬ突貫工事に従事し、クレーンの争奪戦が起こるほど現場は熱気にあふれていたという。播磨造船所の年間売り上げの約半分を要したこの大事業での技術力は、国内外で高く評価され、「図南丸」と改名され、1970年まで日本の捕鯨を支えた[1]。

地理 編集

西播地域の真ん中位置にあり、鉄道や幹線道路も比較的整備されている。

北部の三濃山、東部の天下台山、西部の宮山などを含め、市の周辺は小高い山に覆われた盆地のようになっている。

南部には瀬戸内海の中でも深く入り組んだ相生湾がある。万葉の岬こと金ヶ崎や、遠見山公園などからの眺望がある。北部には播磨科学公園都市がある。相生市の範囲にはないが、副母都市として交通などの面において重要な関係にある。

姫路市への通勤率は14.9%、たつの市への通勤率は10.7%である(いずれも平成22年国勢調査)。

人口 編集

2010年(平成22年)国勢調査より前回調査からの人口増減をみると、4.02%減の31,171人であり、増減率は県下41市町村中24位、49行政区域中32位。

| 相生市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 相生市の年齢・男女別人口分布(2005年) | |

■紫色 ― 相生市

■緑色 ― 日本全国 |

■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性 | |

相生市(に相当する地域)の人口の推移 | ||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||

歴史 編集

市名の由来 編集

- 大嶋城の城主となった海老名氏が相模国(現在の神奈川県海老名市)出自であることから、海=浦名として呼ばれていた「おお」に相模生まれの漢字を宛てたのが「相生」の由来であるという説が有力である。

- 1913年1月1日に周辺の村に先駆けて相生町となる。以前は「相生(おお)村」と呼ばれていた(歴史的仮名遣では「あう」)。現在でも相生市相生の集落の一帯を、通称「おお」と呼ぶ。このため、「O」という地名であるとしてギネスブックに「世界最短の地名」の一つとして掲載されていたことがある(現在の邦訳版にはない)[2]。

- 「相生」という言葉は、日本全国で相生町や相生村など地名として使われているほか、語句としても使用されることがある。これらは、直接「相生市」とは関係がないものと思われる。

- 現行の日本の市町村を五十音順に並べると、当市が最初になる(2005年までは秋穂町(あいおちょう、現・山口市)が存在したため、市町村では最初ではなかった)。

行政区域の変遷 編集

- 1889年(明治22年)4月1日 - 町村制の施行により、赤穂郡相生村・揖西郡野瀬村の区域をもって赤穂郡相生村(おおむら)が発足。

- 1913年(大正2年)1月1日 - 町制施行して相生町(おおちょう)となる。

- 1939年(昭和14年)4月1日 - 相生町が那波町を編入。

- 1939年(昭和14年)4月11日 - 読みをあいおいちょうに変更。

- 1942年(昭和17年)10月1日 - 市制施行して相生市となる。

- 1942年(昭和17年)11月12日 - 市章を制定[3]。

- 1951年(昭和26年)8月10日 - 揖保郡揖保川町の一部(大字那波野)を編入。

- 1954年(昭和29年)8月1日 - 赤穂郡若狭野村・矢野村を編入。

- 1992年(平成4年)10月1日 - 市旗を制定[4]。

行政・議会 編集

2003年(平成15年)11月30日に赤穂郡上郡町との間に相生市・上郡町合併協議会を設置したが、合併特例法の期限内の合併には至らなかった。

- 市長:谷口芳紀(2000年6月14日就任、6期目)

相生市議会 編集

| 会派 | 人数 |

|---|---|

| 輝相会 | 8 |

| 公明党 | 2 |

| 緑風クラブ | 2 |

| 会派無所属 | 2 |

兵庫県議会 編集

本市でひとつの選挙区(相生市選挙区)をなす。その定数は1である。

- 2023年4月 最終投票率:無投票

| 候補者名 | 当落 | 政党 | 得票 |

|---|---|---|---|

| 富山恵二 | 当選 | 無所属 |

衆議院 編集

- 選挙区:兵庫12区(姫路市(旧家島町・夢前町・香寺町・安富町域)、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡)

- 任期:2021年10月31日 - 2025年10月30日

- 当日有権者数:284,813人

- 投票率:58.90%

| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 重複 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 当 | 山口壯 | 67 | 自由民主党 | 前 | 91,099票 | ○ |

| 比当 | 池畑浩太朗 | 47 | 日本維新の会 | 前 | 49,736票 | ○ |

| 酒井孝典 | 61 | 立憲民主党 | 新 | 23,137票 | ○ |

姉妹都市・提携都市 編集

教育 編集

| 小学校 | 中学校 |

|---|---|

| 相生市立相生小学校 | 相生市立那波中学校 |

| 相生市立那波小学校 | |

| 相生市立青葉台小学校 | |

| 相生市立双葉小学校 | 相生市立双葉中学校 |

| 相生市立中央小学校 | |

| 相生市立若狭野小学校 | 相生市立矢野川中学校 |

| 相生市立矢野小学校 |

- 高等学校

- 専門学校

- 相生市看護専門学校

- 廃校

- 相生市立旭小学校

- 相生市立相生中学校

交通 編集

鉄道路線 編集

- 西日本旅客鉄道(JR西日本)

中心となる駅:相生駅

路線バス 編集

道路 編集

- 高速道路

- 一般国道

- 県道

- 兵庫県道5号姫路上郡線

- 兵庫県道44号相生宍粟線:播磨科学公園都市への連絡道路

- 兵庫県道64号相生停車場線:相生駅と相生市の中心地「旭」を結ぶ。

- 兵庫県道121号たつの相生線:相生市とたつの市を結ぶ。

- 兵庫県道449号多賀相生線

- 兵庫県道568号相生壷根公園線:相生市街地と坪根地域を結ぶ。

- 兵庫県道715号竜泉那波線

- かつて存在した「皆勤橋」

港湾 編集

- 港内で相生市が坪根地区と中心部を結ぶ連絡船「つぼね丸」を運航していたが、2012年3月31日に廃止された[7]。

観光 編集

市内には坪根の坪根古墳群などの古墳や市北部の感状山城址・羅漢の里などの歴史的な史跡があり、瀬戸内海(播磨灘)や相生湾の眺望スポットもある。

2005年8月に那波野の歩道からアスファルトを押しのけて出てきた大根(ど根性野菜)がマスメディアなどで話題となった。市はこれを受けて「ど根性大根 大ちゃん」と名付けたマスコットキャラクターを制定し、各種イベントなどで使用している[8][9]。

旧跡・自然 編集

- 感状山城址:国の史跡

- 羅漢の里

- 大嶋城址

- 万葉の岬

- 坪根古墳群

- 若狭野古墳:県指定文化財史跡

- 那波野古墳:県指定文化財史跡

- 宿禰塚古墳:宿禰を葬ったと伝わる古墳(学術的根拠はなし)[10]

- 相生中央公園

- 遠見山公園

- 岩屋谷公園

- 相生市立相生小学校のユーカリの木:市指定文化財天然記念物

- 矢野の大ムクノキ:県指定文化財天然記念物

- 磐座神社のコヤスノキ叢林:県指定文化財天然記念物

- 雨香公園:播磨造船所創始者・唐端清太郎の記念碑、時のライオン首相浜口雄幸の筆による。

祭事・催事 編集

温泉・銭湯 編集

施設 編集

産業 編集

工業 編集

かつてはIHIの企業城下町としてにぎわっていたが、同社の縮小化のために過疎化が進む。野瀬の湾岸部にある工業団地にも、いくつかの企業の工場がある。

- IHI:旧播磨造船所時代に相生村に設立。

- 春日井製菓 相生工場(「テイカロ」「キシリクリスタル」キャンデー)

- 田口食品 相生デザート工場

- ケミプロ化成 相生工場

- 豊産業 本社工場

- 青木鉄工 本社工場・相生南工場

地場産業 編集

市南部の相生湾坪根、鰯浜沖では、カキの養殖が盛んである。「相生産」と記載され、全国各地の店頭に出荷される。他にもイカナゴやちりめんの漁が盛んである。

新聞社 編集

金融 編集

著名な出身者 編集

- 今田祐介(元バレーボール選手)

- 浦山桐郎(映画監督)

- 大山郁夫(政治家・政治学者、元労働農民党委員長)

- 河本敏夫(政治家、元通商産業大臣)

- 河本三郎(政治家、元衆議院議員)

- 水守亀之助(小説家)

- 高島俊男(中国文学者)

- 竹本健治(推理作家)

- 信原拓人(元プロ野球・千葉ロッテマリーンズ選手)

- 濱田浩一郎(歴史学者、タレント)

- 松崎賢人(プロバスケットボール選手)

- 北龍保演(元力士)

- 安原義人(声優)

- 山口壯(政治家、衆議院議員、環境大臣)

- 唐端清太郎(企業家・播磨造船所創始者、政治家、相生村長、町長、県会議員、国会議員)

- 福田眉仙(明治の日本画家、岡倉天心・横山大観らと日本の画壇をリードした)

- 神谷泰彰(洋画家、世界芸術遺産認定アティスト・パリ大賞)

- 夏石番矢(俳人、明治大学教授、世界俳句協会理事長)

- 田中康湧(囲碁棋士)

脚注 編集

- ^ “造船の町、よみがえった誇り 無残な鉄の骸の沈没船を復活”. 神戸新聞NEXT (2021年4月1日). 2022年1月8日閲覧。

- ^ 講談社が刊行していた邦訳版では1978年 - 1988年に出版されたどの版にも記載されている。

- ^ 図典 日本の市町村章 p158

- ^ “平成4年10月1日 告示第67号 相生市旗の制定について”. 相生市 (1994年10月1日). 2023年12月7日閲覧。

- ^ “市議会のしくみ”. 相生市. 2023年12月7日閲覧。

- ^ “会派別名簿”. 相生市. 2023年12月7日閲覧。

- ^ “連絡船「つぼね丸」の運航終了のお知らせ”. 相生市 (2013年4月16日). 2015年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年12月7日閲覧。

- ^ “マスコットキャラクター”. 相生市観光協会オフィシャルサイト. 2023年12月7日閲覧。

- ^ “一世を風靡した「ど根性大根」 “大ちゃん”は今どこに?”. 神戸新聞NEXT (2019年12月5日). 2023年12月7日閲覧。

- ^ “「相撲の神様」関西各地に古墳点在、本物はどこ? 元横綱・白鵬が参拝の地も「根拠ない」”. 神戸新聞NEXT (2023年6月11日). 2023年12月7日閲覧。

- ^ “HOTEL 万葉岬”. 2023年12月7日閲覧。

関連項目 編集

外部リンク 編集

- 公式ウェブサイト

- 相生市観光協会ブログ

- アイオイチャンネル (aioichannel) - Facebook

- アイオイチャンネル - YouTubeチャンネル

- 相生市に関連する地理データ - オープンストリートマップ