ニセコ町

| にせこちょう ニセコ町 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 北海道地方 | ||||

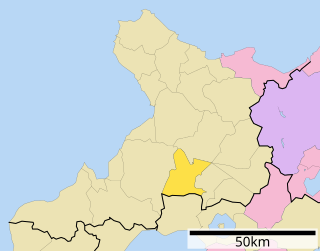

| 都道府県 | 北海道(後志総合振興局) | ||||

| 郡 | 虻田郡 | ||||

| 市町村コード | 01395-1 | ||||

| 法人番号 | 5000020013951 | ||||

| 面積 |

197.13km2 | ||||

| 総人口 |

5,065人 [編集] (住民基本台帳人口、2024年6月30日) | ||||

| 人口密度 | 25.7人/km2 | ||||

| 隣接自治体 |

後志総合振興局:虻田郡倶知安町、虻田郡真狩村、磯谷郡蘭越町 胆振総合振興局:虻田郡豊浦町 | ||||

| 町の木 | シラカバ | ||||

| 町の花 | ラベンダー | ||||

| 町の鳥 | アカゲラ | ||||

| ニセコ町役場 | |||||

| 町長 | 片山健也 | ||||

| 所在地 |

〒048-1595 北海道虻田郡ニセコ町字富士見55番地 北緯42度48分18秒 東経140度41分17秒 / 北緯42.805度 東経140.68792度座標: 北緯42度48分18秒 東経140度41分17秒 / 北緯42.805度 東経140.68792度  | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

概要

編集通年観光リゾート地として夏のアウトドアスポーツや冬のウィンタースポーツ、インドア体験が充実しており、日本国内のみならず国外からも多くの人が訪れている[1]。北海道遺産には「スキーとニセコ連峰」が選定されている[2]。なお国外からの観光客のほとんどは日本の30年以上にわたる経済の停滞により、世界で最も安いスキーリゾートになったために来ている[3]。

2001年(平成13年)に日本全国の自治体で初の自治基本条例となる「ニセコ町まちづくり基本条例」を策定し、住民との情報共有化や住民参加型のまちづくりを制度として保障している[4]。2014年(平成26年)には「環境モデル都市」に選定された[5]。行政の取組みが注目されており、全国の自治体などによる視察が多い町になっている[4]。

地名の由来

編集現市街付近は真狩川と尻別川が合流する地点にあることから、アイヌ語で「マッカリ(ペッ)プトゥ(makkari〔-pet〕-putu)」(真狩〔川〕・の川口)と呼ばれており、それに字を当てて「真狩別太(まっかりべつぶと)」と呼ばれていた[6]。

その後、1901年(明治34年)に真狩村から現市街を含む真狩川下流域を分村した際に、真狩別太を略し、狩太(かりぶと)村と命名された[6]。

1963年(昭和38年)にニセコアンヌプリ一帯がニセコ積丹小樽海岸国定公園に指定され、翌1964年(昭和39年)に町議会で町名と駅名(函館本線狩太駅、現:ニセコ駅)の変更が議題となり、同年4月24日の議員協議会で次のように示された[7]。

町名の「狩太町」を「ニセコ町」に変更することについて全員賛成する。30数年間ニセコアンヌプリの開発に努力してきた狩太町はこれまでニセコの施設面に、交通面に、かつPRに多大の経費を投入しており、今日に至っている。狩太町将来への一大転換を計るため町名変更に賛成する声強し。また、駅名、「かりぶと駅」を「ニセコ駅」に変更することも、これも全員賛成。できる限り早く関係機関に陳情することにした。

その後、北海道庁・同後志支庁(当時)・日本国有鉄道札幌鉄道管理局(現:北海道旅客鉄道)などをはじめとする関係機関への働きかけや、町民向け世論調査が行われ、世論調査では76.95%が賛成の意思を示した[7]。

町名変更は同年6月25日の町議会に諮られ、満場一致で原案通り可決となった[7]。

この動きについてニセコアンヌプリ周辺の他町の間では、「ニセコをとられた[8]」との極論まで噴出し、その一つとして隣接の倶知安町から「ニセコ」の名称を独占することについて反対の運動もあったものの、1964年(昭和39年)6月30日付で北海道庁に名称変更を申請し、同日許可、10月1日を以って「ニセコ町」に改名した[7]。そして、駅名は遅れて1968年(昭和43年)に変更した[1]。

道庁への申請に際して、改称の理由は次のように示されている[7]。

狩太町は、もと真狩村に属していて真狩村真狩別太と称していたが、明治34年真狩村より分村の際に、この真狩別太の「狩太」をとり狩太村と名付けられ、爾来今日まで65年間の歳月を狩太として成長してきたのであります。このように伝統ある狩太町ではありますが、国定公園ニセコアンヌプリを仰ぐ本町として、最近のめざましい観光開発に即応し、かつは農産業の振興を計るため、或るいは、行政上から考究して「狩太町」の名称をニセコアンヌプリのニセコをとり「ニセコ町」に変更の声が町人の間に起り、種々の検討を進めて来たものであります。

従って、これにより本町議会及び関係機関との協議の結果また、町民の意向も名称変更の必要を強く認めるに至り、ここに狩太町の名称をニセコ町として改称することで結論に達したのであります。

なお、改名の理由については、観光振興面のほかに、「狩太」の地名が戯れ歌に用いられたこともあったためではないか、とする説もある[6]。

地理

編集後志管内のほぼ中央部に位置しており、羊蹄山周辺は「支笏洞爺国立公園」に指定され[9]、ニセコアンヌプリ周辺は「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」に指定されている[10]。尻別川は清流日本一に認定されたことがあり、サケやサクラマスがのぼる川でもある[11]。

-

ニセコ町から望む羊蹄山(2006年)

-

ニセコアンヌプリ(2005年)

-

昆布岳(2012年)

気候

編集日本海側気候に分類され、春から夏にかけては温暖で晴天の日が多いが、冬は北西からの季節風の影響を受けて降雪量が多く「特別豪雪地帯」に指定されている[12][13]。

人口

編集1920年(大正9年)から1940年(昭和15年)までは減少したが、戦後に一時増加する。1960年(昭和35年)から再び減少を始め、1980年(昭和55年)には1920年の半分以下にまで落ち込み、その後、横ばい状態が続いていた。2000年代半ばから子育て世代やリタイア後の移住者、外国人居住者により人口が微増している[14]。「平成22年国勢調査」によると人口増加率は3.3%で、北海道内では虻田郡京極町・河東郡音更町に次ぐ3番目の増加率となった[15]。

| ニセコ町と全国の年齢別人口分布(2005年) | ニセコ町の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― ニセコ町

■緑色 ― 日本全国 |

■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

ニセコ町(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

消滅集落

編集2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口0人の消滅集落となっている[16]。

- ニセコ町 - 字峠、字絹丘

歴史

編集「町の出来事概略」参照[17]

- 1895年(明治28年):清川孫太、岩上判七らが西富に入地。

- 1897年(明治30年):虻田村(現在の洞爺湖町)から分村し、真狩村(現在の留寿都村)の区域となる。

- 1901年(明治34年):真狩村より分村し独立。真狩村字真狩別太のから狩太村と名づけ、戸長役場設置。

- 1904年(明治37年):松岡陸三、社地700坪を献じ神社奉斎(狩太神社の始まり)。北海道鉄道函館本線開通。

- 1906年(明治39年):二級町村制施行。

- 1910年(明治43年):倶知安村(現在の倶知安町)のニセコアン(ニセコ、曽我)一帯を併合。

- 1921年(大正10年):王子製紙工業尻別第一発電所完成。

- 1925年(大正14年):弁辺村(現在の豊浦町)の中昆布、柳の沢、桂の沢一帯を合併。

- 1943年(昭和18年):中谷宇吉郎ら北海道大学低温研究所メンバーにより「ニセコ着氷観測所」建設(1945年観測終了)[18]。

- 1950年(昭和25年):羊蹄山が「支笏洞爺国立公園」指定。ニセコが「道立公園」指定。町制施行し、狩太町となる。

- 1958年(昭和33年):ニセコ温泉郷が「国民保養温泉地」指定[19]。

- 1963年(昭和38年):ニセコ連峰が「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」指定。

- 1964年(昭和39年):狩太町からニセコ町と改称。

- 1966年(昭和41年):ニセコモイワスキー場(現在のニセコモイワスキーリゾート)開設。

- 1968年(昭和43年):狩太駅が「ニセコ駅」と改称。

- 1971年(昭和46年):「過疎地域」指定[20]。

- 1972年(昭和47年):ニセコアンヌプリ国際スキー場開設。

- 1978年(昭和53年):滋賀県マキノ町(現在の高島市)と「姉妹都市」(現在は交流都市)提携。

- 1982年(昭和57年):ニセコ東山スキー場(現在のニセコビレッジスキーリゾート)開設。

- 1985年(昭和60年):長野県信州新町(現在の長野市)と「姉妹都市」(現在は交流都市)提携。

- 1991年(平成3年):ニセコヘリポート完成。

- 1994年(平成6年):ニセコ大橋完成。

- 1997年(平成9年):道の駅ニセコビュープラザオープン。

- 1998年(平成10年):『毎日新聞地方自治大賞奨励賞』受賞。

- 2001年(平成13年):自治基本条例「ニセコ町まちづくり基本条例」施行。ニセコ町開基100年記念式典。

- 2002年(平成14年):綺羅街道地区が『都市景観大賞』(美しいまちなみ優秀賞)受賞[21]。ゴミ有料化開始。

- 2003年(平成15年):ニセコ町堆肥センタ―完成[22]。

- 2004年(平成16年):「ニセコ町景観条例」施行。

- 2009年(平成21年):ニセコ町字ニセコ、字曽我、字東山の一部地域で「準都市計画区域」「特定用途制限地域」「景観地区」適用[23][24]。

- 2011年(平成23年):水資源保全条例「ニセコ町水道水源保護条例」施行。

- 2012年(平成24年):コミュニティ放送「ラジオニセコ」開局。

- 2014年(平成26年):「環境モデル都市」選定[5]。

- 2018年(平成30年):「SDGs未来都市」選定[25]。

- 2021年(令和3年):世界観光機関が「最も訪れたい村」に選定[26]

交流都市

編集行政

編集- 町長:片山健也(2009年10月9日就任、3期目)

ニセコ町では、日本全国の自治体で初めての自治基本条例「ニセコ町まちづくり基本条例」を2001年(平成13年)4月に施行した[27]。「情報共有」と「住民参加」を2つの柱とし、町民が住むことそのものが誇りに思える「暮らしづくり」を発展させることを目指している[27]。条例は、最低4年に1回の見直しを行う[27]。開かれた行政を推進してきたリーダーは前町長の逢坂誠二であり、1994年(平成6年)に日本全国で最年少の町長(当時)として就任後、1996年(平成8年)には住民との勉強会の場となる「まちづくり町民講座」をスタート[4]。役場の管理職会議を全面公開とし、職員の傍聴も自由とした[4]。また、住民が5人以上集まれば町長や課長が場所・時間を問わず出かけ直接議論する場「まちづくりトーク」を設けるなど、さまざまなコミュニケーションの場面を創出した[4]。雑誌スタイルの予算説明書「もっと知りたいことしの仕事」は、ニセコ町の1年間の仕事がわかりやすく説明されている[4]。2003年(平成15年)、ニセコの環境を考える会が中心となって「水環境のまちニセコ」をテーマに「ニセコ町環境基本計画」を策定し、環境マネジメントシステムの構築を目指してニセコ町堆肥センターを設置した[22]。堆肥センターの稼働により、ニセコ町の生ごみと下水汚泥や家畜糞尿は資源化されている[22]。逢坂は2005年(平成17年)8月に任期途中で辞職して衆議院議員となった[4]が、引き続き永続性のあるまちづくりを推し進めている。2011年(平成23年)に水資源保全条例「ニセコ町水道水源保護条例」を施行、2014年(平成26年)には「環境モデル都市」に選定された[5]。

町議会

編集「ニセコ町議会」参照[28]

- 議員定数10人

- 議会

- 定例会(3月・6月・9月・12月)

- 臨時会

- 委員会

- 常任委員会

- 総務(定数5人)

- 産業建設(定数5人)

- 議会運営委員会(定数5人)

- 特別委員会

- 予算特別委員会(全員)

- 決算特別委員会(議長、監査委員を除く全員)

- 常任委員会

公共施設

編集- ニセコ町民センター

- ニセコ町学習交流センター「あそぶっく」

- ニセコこども館

- ニセコ町幼児センター(子育て支援センター)

- ニセコ町総合体育館

- ニセコ町陸上競技場

- ニセコ町水泳プール

- ニセコ町テニスコート

- ニセコ町運動公園野球場

- ニセコ町堆肥センター

- ニセコ町家畜共進会場

- ニセコ町集約草地

- ニセコ斎場

- ニセコ町一般廃棄物最終処分場

公的機関

編集警察

- 倶知安警察署ニセコ駐在所

消防

- 羊蹄山ろく消防組合倶知安消防署ニセコ支署

コミュニティ放送

教育機関

編集高等学校

- 北海道ニセコ高等学校(町立、昼間定時制)

中学校

- ニセコ町立ニセコ中学校

小学校

- ニセコ町立ニセコ小学校

- ニセコ町立近藤小学校

インターナショナルスクール

- 北海道インターナショナルスクールニセコ校

経済・産業

編集基幹産業はサービス業と農業。2003年(平成15年)には全国初となる株式会社化した観光協会「ニセコリゾート観光協会」(第三セクター)が誕生している[29]。農業振興については、ニセコの特色を活かした収益性の向上、クリーン農業の推進、直売組織への支援などによる農業活性化などを進めている[30]。また、農業・観光・商工など各産業との連携により地域経済を循環させるため「ニセコ町産業連携プロジェクト」が発足され、イベントなどの取組みを行っている[30]。

組合

- ようてい農業協同組合(JAようてい)ニセコ支所

スーパーマーケット

- Aコープようてい(JAようてい)

- ニセコ店

金融機関

- 北海道信用金庫ニセコ支店

郵便局

- ニセコ郵便局(集配局)

- ニセコ元町簡易郵便局

- ニセコ駅前簡易郵便局

宅配便

本社を置く企業

編集交通

編集鉄道

編集2030年度末の北海道新幹線新函館北斗 - 札幌間延伸時には町内を経由するが、駅や信号場は設置されない。

バス

編集道路

編集町内を通る幹線道路は、シーニックバイウェイの「支笏洞爺ニセコルート」になっている[33]

ヘリポート

編集文化財

編集国指定

町指定

観光・レジャー

編集- ニセコモイワスキーリゾート

- ニセコアンヌプリ国際スキー場

- 1,000m台地展望広場

- ニセコビレッジ

- ニセコビレッジゴルフコース

- ニセコ温泉郷

- ニセコチーズ工房

- ニセコ高橋牧場

- 中央倉庫群

- 有島記念館

- 道の駅ニセコビュープラザ

- ダチョウ牧場

- ニセコゴルフコース

-

ニセコモイワスキーリゾート(2014年)

-

ニセコアンヌプリ国際スキー場(2010年)

-

ニセコビレッジ(2010年)

-

ニセコ五色温泉(2011年)

-

ニセコ駅前温泉「綺羅乃湯」(2011年)

祭事・催事

編集- ニセコジャポニカ・ニセコ雪あかりの路(2月)

- ニセコ山開き(6月)

- ニセコスターフェス(7月から9月)

- 小さなふるさとづくり「七夕の夕べ」花火大会(8月)

- ニセコビュープラザ「秋の収穫・大感謝祭」(8月)

- 狩太神社祭(8月)

- ニセコマラソンフェスティバル(9月)

- ニセコ綺羅キラ市(9月)

- ニセコハロウィン(10月)

- JRニセコ駅イルミネーション(12月)

名産・特産

編集ニセコ町が舞台(ロケ地)となった作品

編集人物

編集50音順

出身人物

ゆかりのある人物

町民憲章・条例

編集ニセコ町民憲章

私たちはニセコと町民の自然を愛し、恵まれた大地で勤労と生産に励む日々を感謝しながら希望にみちた生活につとめより豊かな未来を作るために願いをこめてこの憲章を定めます。

— 昭和48年11月3日制定[37]

- 一、自然を愛し住みよい環境をつくりましょう。

- 一、きまりを守り明るい社会をつくりましょう。

- 一、力を合わせ豊かな生産にはげみましょう。

- 一、健康で働き楽しい家庭をつくりましょう。

- 一、希望に生きるたくましい町民となりましょう。

ニセコ町まちづくり基本条例前文

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。

まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。

わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。

— 平成12年12月27日制定[38]

脚注

編集- ^ a b “ニセコの概要”. ニセコリゾート観光協会. 2021年3月21日閲覧。

- ^ “スキーとニセコ連峰”. 北海道遺産協議会. 2015年3月2日閲覧。

- ^ “カツカレー3200円、清掃員の時給2200円も…外国人から見ると高くない?ニセコの物価高騰の背景に異常なほどの人手不足”. TBS NEWS DIG (2024年2月4日). 2024年6月1日閲覧。

- ^ a b c d e f g 鈴木輝隆. “住民自治を制度化したまちづくり 北海道ニセコ町”. 経済社会総合研究所. 内閣府. 2015年3月1日閲覧。

- ^ a b c “平成25年度環境モデル都市の追加選定について【結果発表】”. 内閣府地方創生推進室. 首相官邸 (2014年3月7日). 2015年3月2日閲覧。

- ^ a b c 山田秀三『北海道の地名』(2版)草風館、浦安市〈アイヌ語地名の研究 別巻〉、2018年11月30日、464頁。ISBN 978-4-88323-114-0。

- ^ a b c d e ニセコ町史編さん委員会 編『ニセコ町史』ニセコ町、1982年3月、16-20頁。doi:10.11501/9570779。2022年12月10日閲覧。

- ^ 朝日新聞社北海道支社 編『火の山』北苑社、1968年、80頁。doi:10.11501/2974871。2023年1月18日閲覧。

- ^ “支笏洞爺国立公園”. 北海道地方環境事務所. 環境省. 2015年2月27日閲覧。

- ^ “ニセコ積丹小樽海岸国定公園”. 北海道. 2015年2月27日閲覧。

- ^ “尻別川”. 北海道開発局. 2017年10月9日閲覧。

- ^ “尻別川水系” (PDF). 国土交通省. 2015年2月27日閲覧。

- ^ “北海道 全域豪雪地帯”. 全国積雪寒冷地帯振興協議会. 2015年3月6日閲覧。

- ^ “数字で見るニセコ ニセコ町統計資料 2014年5月末版” (PDF). ニセコ町. 2015年3月1日閲覧。

- ^ 西野義隆. “わがマチの自慢 No.4 ニセコ町” (PDF). 北海道地域農業研究所. 2015年3月1日閲覧。

- ^ 総務省統計局統計調査部国勢統計課 (27 January 2017). 平成27年国勢調査小地域集計01北海道《年齢(5歳階級)、男女別人口、総年齢及び平均年齢(外国人-特掲)-町丁・字等》 (CSV) (Report). 総務省. 2017年5月20日閲覧。※条町区分地の一部に0人の地域がある場合でも他の同一区分地で人口がある場合は除いた。

- ^ “町の出来事概略”. ニセコ町100年史・記念誌. ニセコ町. 2015年2月28日閲覧。

- ^ 菊地勝弘. “ニセコ山頂着氷観測所” (PDF). 日本気象学会. 2015年3月2日閲覧。

- ^ a b c “国民保養温泉地一覧” (PDF). 環境省. 2015年3月2日閲覧。

- ^ “全国過疎地域自立促進連盟”. 2015年3月1日閲覧。

- ^ “都市景観大賞「美しいまちなみ賞」受賞地区”. 国土交通省. 2015年3月1日閲覧。

- ^ a b c “北海道ニセコ町 環境モデル都市提案書” (PDF). ニセコ町 (2012年10月). 2015年3月2日閲覧。

- ^ “ニセコ町の準都市計画”. ニセコ町. 2015年3月11日閲覧。

- ^ “ニセコ町準都市計画 景観地区・特定用途制限地域 決定箇所図(総括図)” (PDF). ニセコ町. 2015年3月11日閲覧。

- ^ “『SDGs未来都市』に選定されました!”. ニセコ町. 2019年12月9日閲覧。

- ^ “「最も訪れたい村」に国内2か所…国連世界観光機関が44地域を選定”. 読売新聞オンライン. 2023年11月27日閲覧。

- ^ a b c “ニセコ町まちづくり基本条例”. ニセコ町. 2015年3月1日閲覧。

- ^ “ニセコ町議会”. ニセコ町. 2016年4月10日閲覧。

- ^ “全国で初めて株式会社化された観光協会 ニセコリゾート観光協会” (PDF). 開発こうほう. 北海道開発協会. 2015年3月1日閲覧。

- ^ a b “移住をお考えの方”. ニセコ町. 2015年3月1日閲覧。

- ^ 日本放送協会. “なんでニセコへ本社移転?移住した社員たちのホンネは | NHK | News Up”. NHKニュース. 2022年4月30日閲覧。

- ^ “にこっとBUS(デマンドバス)運行”. ニセコ町. 2015年3月2日閲覧。

- ^ “支笏洞爺ニセコルート”. シーニックバイウェイ北海道. 2015年10月19日閲覧。

- ^ “重点「道の駅」 全35箇所” (PDF). 国土交通省. 2015年3月11日閲覧。

- ^ 後方羊蹄山の高山植物帯 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ a b “文化財・天然記念物の概要” (PDF). 後志教育局. 北海道教育委員会. 2015年3月1日閲覧。

- ^ “ニセコ町民憲章”. ニセコ町例規集. ニセコ町. 2016年4月10日閲覧。

- ^ “ニセコ町まちづくり基本条例”. ニセコ町例規集. ニセコ町. 2016年4月10日閲覧。

関連項目

編集外部リンク

編集行政

- 北海道ニセコ町

- ニセコ町 - Niseko town (nisekotown) - Facebook

- ニセコ町役場 (@nisekocho) - X(旧Twitter)

観光

- 観光・イベント | 北海道ニセコ町

- ニセコリゾート観光協会

- ニセコリゾート観光協会 (niseko.ta) - Facebook