ベラルーシ

この記事は最新の出来事(2022年ロシアのウクライナ侵攻)に影響を受ける可能性があります。 |

- ベラルーシ共和国

- Рэспубліка Беларусь(ベラルーシ語)

Республика Беларусь(ロシア語) -

(国旗) (国章) - 国の標語:Жыве́ Белару́сь!(ベラルーシ万歳!)

- 国歌:Мы, беларусы

我等、ベラルーシ人

-

公用語 ベラルーシ語、ロシア語 首都 ミンスク 最大の都市 ミンスク 独立

- 宣言

- 承認ソビエト連邦より

1990年7月27日

1991年8月25日通貨 ベラルーシ・ルーブル(BYN) 時間帯 UTC+3 (DST:なし) ISO 3166-1 BY / BLR ccTLD .by 国際電話番号 375

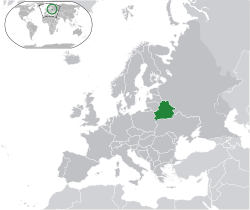

ベラルーシ共和国(ベラルーシきょうわこく、ベラルーシ語: Рэспубліка Беларусь 、ロシア語: Республика Беларусь)、通称ベラルーシは、東ヨーロッパの共和制国家。首都はミンスク、人口約945万人。ソ連邦崩壊により1990年に独立宣言を行い、1991年に白ロシア・ソビエト社会主義共和国からベラルーシ共和国へ国名を変更した[3]。2000年以来、ベラルーシ・ロシア連合国家の加盟国である。

概要

編集世界最北の内陸国で、面積は日本の約55%、国境は、東はロシア、西はポーランド、北西はリトアニアとラトビア、南はウクライナと接する。東ヨーロッパ平原に位置する国の一つで、国土の最高標高が345m[4]、首都ミンスクの標高は280m[5]、国境地帯も含め山が見られない平坦な国土として知られる。

公用語はベラルーシ語とロシア語だが、18世紀後半よりロシア帝国の支配下となり1921年からはソ連邦構成共和国「白ロシア共和国」となるなど長くロシアの影響下にあったため[3]、現在も、教育、行政など社会全般で広くロシア語が浸透しており、ベラルーシ語で会話ができない国民は多く、家庭内の会話がベラルーシ語の国民比率は26%とされる(2019年)[6]。

地理的に、西ヨーロッパとロシア間の陸路と、北のバルト海と南の黒海間の平坦な地形を生かした河川による水運や陸路など、東西と南北の交通が交差する位置にあるベラルーシは、周辺諸国による侵略や支配などが繰り返されてきた歴史を持つ。主なものとして、13世紀のドイツ騎士団やモンゴル帝国、14世紀以降はリトアニアやポーランド、18世紀にはロシア帝国、20世紀に入りソビエト連邦、第二次世界大戦時はドイツ軍の侵攻と占領で当時の推定人口900万人超の2割弱にあたる160万人以上の一般国民が死亡し首都ミンスクの約85%の範囲が破壊されるなど[7]、周辺国の政治・経済状況に国民や国土が大きく影響を受けて来た。(歴史参照)

国体が歴史的に激しく変化して来たベラルーシは、1991年に独立を達成するまでソビエト連邦の構成国家の一つとして機能し、同じく同連邦の構成国家ウクライナと共に、国際連合にソビエト連邦とは別枠で加盟していた。そしてソビエト連邦崩壊により独立を果たしたが、経済協力開発機構(OECD)の分類で現在も開発途上国であり、所得や教育そして平均余命などをもとに国際連合開発計画が発表する人間開発指数では60位である[8]。

政治・経済面では1994年以来、ルカシェンコ政権による独裁政治が続いており、「欧州最後の独裁国家」と非難されている。現在、ヨーロッパで代表的な独裁国家そして共産主義の名残が最も強く見受けられる国であり、国連人権理事会から人権状況が破滅的な国と評されている[9]。

国名

編集正式名称はベラルーシ語で、Рэспубліка Беларусь(ラテン文字表記は Respublika Belarus)。

公式の英語表記は、Republic of Belarus。通称、Belarus。

日本語の表記は、ベラルーシ共和国。通称、ベラルーシ。漢字表記は白露西亜。略称は白露もしくは白。なおベラルーシ政府は後述する理由でBelarusを音写した白羅斯表記を主張し在中ベラルーシ大使館でもその表記が使用されているが一般的になっていない。

17世紀にロシア帝国の支配下に入るとベロルシア(ロシア語:Белоруссия ( ベロルーシヤ)と名付けられ、日本語でもこれを訳した白ロシアの名で長らく定着していた(この場合の「ロシア」は「ロシア」のことではなく「ルーシ」の意味)。ソ連崩壊直後の1991年9月15日に正式な国号をベラルーシ語を尊重した「ベラルーシ」に定め、各言語でもこの語を用いるように要請している。ロシア語でもБеларусь( ベラルーシ)の名称が使用されるようになっている。

国名の由来

編集「ベラルーシ」の国名の由来は明らかではないが、ルーシの人々は13世紀から16世紀にかけてモンゴルの支配を受け(「モンゴルのルーシ侵攻」「タタールのくびき」参照)、ベラルーシの国名の由来である白ルーシの名前の由来をモンゴルに関連付ける説がいくつか挙げられている [10]。その際、モンゴル人が中国から学んだ文化である「方角を色で呼ぶ方法(五行思想)」をルーシに持ち込んだため、「赤ルーシ」(南部ルーシすなわち現在のウクライナ西部)、「白ルーシ」(西部ルーシすなわち現在のベラルーシ)、「黒ルーシ」(北部ルーシすなわち現在のモスクワ周辺)という名称が生まれ、そのうちの白ルーシ(ベラルーシ)が国名として残ったと言われている[10][11]。モンゴル系の国家で用いられたテュルク系の言語の影響を受けて生まれた、「自由な、支配から解放された」白ルーシと「隷属した」黒ルーシの呼称を起源とする説も存在する[10]。

歴史

編集| ベラルーシの歴史 | |

|---|---|

|

この記事はシリーズの一部です。 | |

| ベラルーシの先史時代 | |

| 東スラヴ人 | |

| キエフ大公国 | |

| ポロツク公国 / トゥーロフ公国 | |

| リトアニア大公国 | |

| ポーランド・リトアニア共和国 | |

| ロシア帝国(北西地域) | |

| ベラルーシ人民共和国 | |

| 白ロシア社会主義ソビエト共和国 (1919年) | |

| リトアニア=白ロシア・ソビエト社会主義共和国 | |

| 白ロシア・ソビエト社会主義共和国 | |

| ベラルーシ共和国 | |

ベラルーシ ポータル |

ルーシの公国とモンゴル侵攻

編集6-8世紀にスラヴ民族が移住開始したと一般に言われていたが、近年では古代から既にスラヴ民族はこの地に定住し続けていたという説が有力である[12]。

9世紀のキエフ・ルーシの一部だったポロツク公国がベラルーシの始まりとされる。バルト海と黒海を結ぶ通商路として繁栄した。

10-11世紀にポロツク公国は版図を拡大し、 キエフ・ルーシやノヴゴロド公国と争った。南部には10世紀末にトゥーロフ公国が成立。一時、モンゴルに征服される。

12世紀から13世紀前半には10前後の公国が存在し、ベラルーシ人の民族意識が高まり、団結してドイツ騎士団やモンゴル帝国と戦った。13世紀までにベラルーシの地域(ルーシと呼ばれる地域の北半)の公国は全てリトアニア大公国に併合される。リトアニア大公国における貴族の大多数は実はリトアニア人(リトアニア語を母語とする人々)ではなくベラルーシ人(当時はルーシ人、のちリトヴィン人と呼ばれた)で、リトアニア大公国の公用言語はリトアニア語ではなくベラルーシ語(当時は通常はルーシ語と呼ばれ、さらに、リトアニア大公国の官庁で使用された公式言語であることから官庁スラヴ語とも呼ばれた)が使われる。

ポーランド・リトアニア共和国

編集1385年、クレヴォの合同によりポーランド・リトアニア合同が成立すると、ベラルーシを含むリトアニア大公国全域の貴族の間で文化や母語の自発的な「ポーランド化」が始まる。クレヴォの合同後最初のリトアニア大公であるヴィータウタスが1430年に没すると、リトアニア大公国貴族によるポーランドの文化と言語の受容が加速した。1569年にルブリンの合同により物的同君連合としての単一国家である「ポーランド・リトアニア共和国」が成立するとこの地域の文化のポーランド化がさらに進み、リトアニア人とベラルーシ人を含むリトアニア大公国のほぼ全ての貴族がポーランド化した。この「ポーランドへの同化」現象は1795年までの三度にわたるポーランド分割によりベラルーシ地域がロシア帝国に併合されるまで続いた。この間、貴族層の家系の大半とその他ルーシ人の多くはこの時代までにローマ・カトリックに改宗を済ませ、母語もポーランド語を使用するようになっていたが、相変わらずルーシ語を母語とし東方正教会を信仰していた者も農民層を中心に多数いた。

ロシア帝国支配下

編集その後、ロシア帝国に支配されていた時代は、地方自治レベルでは旧ポーランド・リトアニア共和国の貴族(ほとんどがローマ・カトリック教徒)たちに一定の権限が許されていた。その間貴族たちはポーランド・リトアニア共和国の独立を目指す蜂起を2度起こした。1830年11月に行われた大蜂起(十一月蜂起)が失敗に終わると、貴族たちを中心にポーランド系の多くの人々がロシア帝国を脱出し、西ヨーロッパやアメリカ大陸の各国へ亡命した(これは「大亡命」と呼ばれる)。それでも民主ポーランドを復活させようとする人々は1863年に2度目の大蜂起(一月蜂起)を起こす。これがロシア帝国によって再び鎮圧されると、ポーランド貴族や商工民やインテリはキリスト教徒であるかユダヤ教徒であるかを問わず徹底的な迫害に遭った。その結果、この地域の中産階級以上の人々(ほぼ全てがポーランド人 - ポーランド化した家系の人々 - であった)は亡命するか、あるいは財産を没収されてほとんど無産者となり、中産階級そのものが滅亡した。その結果、ベラルーシに残った人々の大半は農民となり、ロシア帝国による直接支配が進んだ。ベラルーシの農民の大半はポーランド語を話すローマ・カトリック教会信者か、ルーシ語を話す東方正教会信者かのどちらかであった。前者(すなわちルーシ人からポーランド人となった者)はポーランドに近い西部に多く、後者(ルーシ人でい続けた者)はロシアに近い東部に多かった。

この節の内容の信頼性について検証が求められています。 |

一月蜂起以後はロシア帝国によるポーランド人(キリスト教徒とユダヤ教徒の間)分断政策が開始され、ロシア帝国から俗に「リトアニアのユダヤ人(リトヴァク)」と呼ばれるロシア系(東欧系)ユダヤ人たちが大量に送り込まれた。リトヴァクたちは14世紀の昔からずっとポーランドにいた西欧系ユダヤ人(ユダヤ教徒のポーランド人)とは文化も習慣も言語もかなり異なる人々で、ポーランドのキリスト教徒とユダヤ教徒の両方から嫌われる存在だったが、あまりに大量に移住してきたのでこの地域の人口動態を大きく変えてしまう事態になった。(この段落部分は、通常の理解とは異なる。通説的には次の通り。ベラルーシのユダヤ人は、ポーランドが呼び寄せた西欧ユダヤ人が、リトアニアとの合同により(リトアニア領内だった)ベラルーシに拡散したものが中心である(Lithuanian Jews)。そのころロシアはユダヤ人の移住を認めていなかったので、領内にはほとんどいなかった。その後、ロシアがポーランド分割によりベラルーシを含む旧ポーランド・リトアニアの一部を領有した結果、ロシアは国内にユダヤ人を抱え込むことになったが、その後も分割領有前のロシア領内にはユダヤ人の立ち入りを認めなかった。)このルーシ農民階層、リトヴァク、そして後にロシアから大量に移住してくるロシア人の3者が、後のソヴィエト連邦(ソ連)ベラルーシ共和国の主要民族となり、特に最初の2者はソ連の無宗教政策によって完全に融合してしまうのである。

ソビエト連邦

編集1917年にロシア革命が起こり、そして第一次世界大戦の間占領していたドイツ軍の占領が終わった後、1918年には史上初の独立国となるベラルーシ人民共和国が樹立される。しかしこの政権は短命に終わり、1919年には白ロシア・ソビエト社会主義共和国が成立し、1922年にはソビエト社会主義共和国連邦に加盟する。このころに起こったポーランド・ソビエト戦争の結果成立したリガ条約により西半分がポーランドに割譲された。

1939年9月の第二次世界大戦の勃発により、ソ連軍はナチス・ドイツに続いてポーランドに侵攻。ポーランド東半分の占領と共に、リガ条約により割譲されていた領土を白ロシアに編入した。1941年からの独ソ戦(大祖国戦争)では激戦地となり、ブレスト要塞やミンスクの戦いを経てドイツ国防軍や親衛隊に占領された後、1944年のバグラチオン作戦により奪回された。ハティニ虐殺など、ドイツは苛酷な統治を行った。対独反攻作戦において、ソ連軍は白ロシア戦線(白ロシア方面軍)と呼ばれる方面軍を組織した。

1945年に第二次世界大戦が終わると、ポツダム会談での取り決めによってソ連とポーランドの国境が西へ移動され、ベラルーシ全域がソ連領ベラルーシ共和国となり、この地域に住むポーランド系住民は西方へ追放された。この追放をソ連や現在のロシア連邦では「移住」と呼ぶ。これにより、ベラルーシ共和国は家系がポーランド化せずにルーシ人(ベラルーシ人)だった者か、あるいは19世紀にロシアから大量に移住してきた東欧ユダヤ系の家系の者、あるいはその混血ばかりの国家となったが、さらにロシア共和国などから多数のロシア人が移住してきた。

1986年4月26日、ベラルーシ共和国の南のウクライナ最北部にあるチェルノブイリ原子力発電所事故が発生し、折からの南風に乗って放射性物質が国境を越え、南東部のホミェリ(ゴメリ)州を中心とする地域に大きな被害が及び、同州に限定すると、1991年以降は小児甲状腺ガンの発生頻度が世界的平均の100倍以上にも達している。一方、非常に軽度の汚染州であるビテプスク州では、1993年以降0件のままであることから、原発事故による汚染と甲状腺がんの相関性が認められる[13]。詳細は「チェルノブイリ原子力発電所」を参照。

ソビエト連邦崩壊に伴う独立

編集1990年7月27日に独立宣言(主権宣言)を行い、1991年8月25日に独立が承認された。同年の12月8日にはベラルーシ最西部のベロヴェーシの森で、ロシアのボリス・エリツィン、ウクライナのレオニード・クラフチュク、ベラルーシのスタニスラフ・シュシケビッチの三者の間でソビエト連邦の解体を宣言、独立国家共同体(CIS)創設に関する協定が締結された。9月15日には国名が白ロシアから正式にベラルーシ共和国となった。

(ルカシェンコ政権によりソ連時代の旗を基本にしたデザインに変更)

(ベラルーシの国旗も参照)

ルカシェンコ政権

編集1994年に実施された大統領選挙では、ロシア連邦との統合を目指すなどの選挙公約を打ち出したアレクサンドル・ルカシェンコが当選した。ルカシェンコ大統領は1999年12月8日、ロシア連邦のボリス・エリツィン大統領(当時)と、将来の両国の政治・経済・軍事などの各分野においての統合を目指すロシア・ベラルーシ連盟国創設条約に調印した。しかし、その後、プーチンがロシア連邦の新大統領として就任し、ベラルーシのロシアへの事実上の吸収合併を示唆する発言を繰り返すようになると、自らは初代「最高国家評議会議長(国家元首)」に就いて、ロシアには連合国家の閣僚会議議長(首相に相当)のポストを与えることでロシアの事実上の最高指導者になる野望を持っていた[要出典]ルカシェンコ大統領は反発するようになり、両国の統合は停滞した。その後も、ロシアがメドヴェージェフ大統領になっても、ロシアとベラルーシの関係悪化は続いた。

メドヴェージェフから引き継いで再び大統領となったプーチンは、2018年においてもベラルーシに対して、エネルギー輸出などで圧力をかけながら国家統合を迫っている。ルカシェンコは協議には応じている一方で、「ロシアが西にある唯一の同盟国を失うのなら、彼らの責任だ」「両国の連合は平等な立場でのみ発展できる」[14][リンク切れ]と牽制。2019年11月17日にも「国家主権や独立を脅かすような書類には署名しない」と発言した[15]。

2010年12月の大統領選挙では4選を果たしたものの、選挙後に野党候補者が政権により拘束される[16] など、野党勢力への弾圧が続いたことで、アメリカ合衆国や欧州連合(EU)を中心とした西側諸国からの圧力を受け、国際的にも孤立を深めた。財政問題や経済不況が続く中、SNSなどでの呼びかけで、政権に抗議する一部の市民たちは無言で拍手をしながら街を練り歩くなど、ルカシェンコ政権への抗議運動が発生し始めているが、反政府運動は徹底的に厳しく取りしまられている[17]。

しかしながら、経済不況ながらもソ連時代から続く富の分配政策や物価の低価格設定などにより、国民の生活は一応の安定を保っていることと、実質的にはルカシェンコ派以外が政権を担う力は皆無であるため、アメリカ合衆国やEUが期待するのとは裏腹に反政府運動も一向に盛り上がらないのが現状である。また、2014年にはロシアとカザフスタンの提唱したユーラシア連合構想に加わってユーラシア経済連合創設条約に調印[18]。ルカシェンコ大統領はロシアとある面では敵対しつつも連携し、中国や、イラン、ベネズエラなどの中南米諸国などといった非欧米諸国を中心とした国と巧みな外交手腕で経済援助を獲得することで、自身の独裁体制を維持している。

2020年、8月の大統領選挙の不正疑惑から大規模な反政府デモが起こり、2021年現在まで続いている。2021年5月23日、ギリシャからリトアニアへ向っていたライアンエアの旅客機は、ベラルーシ領空内に入った直後に爆破予告があったとしてミンスクに強制着陸させられた。着陸後、ベラルーシ当局は旅客機の乗客の中にいたラマン・プラタセヴィチを拘束。プラタセヴィチは前年の反政府運動にメディア関係者と参加後、海外に亡命していた人物であった(ライアンエアー4978便の項を参照のこと)。ライアンエアの本社があるアイルランド政府は、一連の拘束劇を「空の海賊行為」であるとしてベラルーシを批難[19]。6月21日には、欧州連合とアメリカ、イギリス、カナダがベラルーシに対する制裁を一斉に発表して外交問題に発展した[20]。

ルカシェンコ政権を批判して弾圧された者の一部はポーランドを始め各国に亡命している[21]。また亡命者によるネットワークが各国に存在しており、亡命者のサポートを組織的に行っている[21]。

2022年2月、ロシア・ウクライナ危機の最中、フロドナ付近でロシア軍とベラルーシ軍が共同軍事演習を実施[22]。 その後もロシア軍はベラルーシに駐留し、同年2月24日朝、ベラルーシとウクライナの国境を越えて侵攻を始めた(2022年ロシアのウクライナ侵攻)[23]。 同日、ルカシェンコはベラルーシ軍が侵攻に関与していることはないとする声明を発表した[24]。

2月27日に憲法改正の是非を問う国民投票が行われ承認された。改憲案ではベラルーシを「中立国家」及び「非核地帯」とする条文が削除され、これをロシアよる核兵器配備の布石ではないかとの疑念が出ている。そのほかに現在の大統領通算任期を「リセット」、2035年までの続投が可能となり、在任中の「免責特権」も付与された。権力の更なる強化は欧米による制裁に対する政権延命を意識したとの見方もある[25]。しかし、ベラルーシはウクライナへの侵攻に関与しているとして、西側諸国はベラルーシに経済制裁を開始した[26]。

しかし、ベラルーシ国内では、ルカシェンコ政権とロシアに反発するベラルーシ反体制派が、ロシア軍によるウクライナ侵攻を妨害するために鉄道での軍事物資の輸送として使用されているベラルーシの鉄道への破壊行為が行われた[27]。

12月にはウクライナ軍のミサイルがベラルーシ国内に着弾した[28]。

2023年6月中旬、ルカシェンコは「我々はロシアからミサイルと爆弾を受け取った。爆弾は広島と長崎に投下されたものより3倍の威力がある」と表明。同月末には「配備予定の核兵器の大部分はベラルーシ領に移送された」と明かした。配備された戦術核兵器の管理権と使用権はロシアに残るとされる[29]。

政治

編集ベラルーシは名目上三権分立の共和制国家となっているが、1996年にベラルーシ共和国憲法が改正され、行政の中心である大統領(任期5年)に非常に強い権限が与えられている。2004年に強行された国民投票により、憲法の大統領職の3選禁止規定が一方的に削除された。

ベラルーシの議会は二院制で、上院に相当する共和国院(Совет Республики, Sovet Respublik 定員64名)と、下院に相当する代表者院(Палата представителей, Palata Predstavitelei 定員110名)からなる。議員は、共和国院は国内の6つの州とミンスク市の議会から8名ずつ選出、残り8名を大統領が指名する。代表者院は小選挙区制により選出され、任期は4年である。

1994年以降、ルカシェンコが権力を掌握し続けている独裁国家である。アメリカ合衆国などの民主主義国家との関係はきわめて悪い。アメリカがベラルーシに経済制裁を科したため、2008年5月に国交を事実上断絶した。ジョージ・W・ブッシュ米大統領が定義した「悪の枢軸」の中の一国である(当初はイラク、イラン、北朝鮮のみだったが、その後拡大している)。

国際関係・外交

編集この節の加筆が望まれています。 |

ロシア連邦との関係

編集1999年、ロシア連邦(当時はボリス・エリツィン政権)と連合国家創設条約を締結した[30]。2023年現在、ベラルーシの貿易取引のおよそ6割をロシアが占め、原油なども安値で供給を受けており、ロシアへの依存度が極めて高い。国力が強大なロシアへの従属を警戒するルカシェンコ大統領は統合を進めることに慎重であり、貿易や国境管理でロシアと度々対立してきた。しかし民主化への弾圧などを批判する米欧に対抗して、2021年には共通軍事ドクトリン改定や経済統合深化についてロシア連邦のプーチン大統領と合意[30]。特に2020年の大統領選でルカシェンコが6選を果たした際、国内で選挙の不正を訴える大規模な抗議デモが発生し、政権は厳しい弾圧で反体制勢力を抑え込んで以降、国際的な孤立は一段と深まり、ロシア以外に頼れる国がなくなったとされる。以来、ロシアへの従属姿勢を強め、ウクライナ侵攻を巡ってもロシアと合同軍事演習を実施したり、自国領からのロシア軍の攻撃を容認したりしている[31]。

日本との関係

編集日本とベラルーシは1992年1月26日付で二国間関係を樹立した。日本は1993年1月にミンスクの大使館を開設、ベラルーシは1995年6月に東京の大使館を開設している。

在日ベラルーシ人はそれほど多くはないが、彼らは主として東京に住んでいる。他国と同様に亡命者のサポートを行っている[21]。

駐日ベラルーシ大使館

編集-

ベラルーシ大使館全景

-

ベラルーシ大使館正面

-

ベラルーシ大使館表札

-

ベラルーシ大使館側面

-

ベラルーシ大使館裏門

駐ベラルーシ日本大使館

編集この節の加筆が望まれています。 |

首都ミンスクにある。かつては、駐ロシア特命全権大使がベラルーシも兼任し、ミンスクには臨時代理大使が常駐していたが、2019年9月より常駐の特命全権大使を派遣している。

EUとの関係

編集2020年、欧州連合(EU)はベラルーシの公務員へのビザ発給に関する優遇措置を発表。しかし、その後の大統領選挙やデモ隊への弾圧をめぐり関係が悪化。2021年9月には優遇措置の停止を発表している[32]。2023年3月、欧州連合(EU)の外相に当たるボレル外交安全保障上級代表は26日、ロシアのプーチン大統領が戦術核兵器をベラルーシに配備すると決めたことを受け、配備すればベラルーシに新たな制裁を科す可能性があると警告した[33]。

国家安全保障

編集陸軍及び空軍・防空軍の二軍からなる国軍を有する。ベラルーシ国防省の管轄下にあり、大統領が最高指揮官となる。この他に準軍事組織として、内務省のベラルーシ国内軍とベラルーシ国家国境軍委員会がある。ロシアを中心とした集団安全保障条約に加盟しており、北大西洋条約機構(NATO)には加盟していないが、アフガニスタンへの国際治安支援部隊(ISAF)展開を支援するなど、部分的には協力を行っている。

国軍は1991年の独立に伴い、旧ソ連軍を改編して創設された。

地理

編集ベラルーシは内陸国で、国土の大部分が低地であり、最高点のジャルジンスカヤ丘陵でも海抜345mである。最低点はネマン川の海抜90mである。国土の20%を占めるなど湿原が豊富で、南部に最大の湿原であるポレーシエ湿地がある。約1万1000もの湖があり、それを突き通すように、北部を通るダウガバ川、西部を通るネマン川、東部を通るドニエプル川とその支流であるプリピャチ川、ベレジナ川、ソジ川などの主要河川がある。気候はおおむね温暖で湿度が高いが、東部は冷涼で、大陸性気候の特徴が見られる。

ベラルーシの主な天然資源は森林で、国土の45.3%もの面積を占めている。その他に泥炭、花崗岩、泥灰岩、チョークが採れる。少量の石油と天然ガスも産出されるが、国内需要を満たす規模ではなく、エネルギー資源の大半をロシアからの輸入に依存している。

地方行政区分

編集主要都市

編集経済

編集ベラルーシは中程度に発展した工業型農業国家である[34]。国際通貨基金(IMF)の統計によると、2018年のベラルーシの国内総生産(GDP)は596.43億ドルである。一人あたりのGDP(為替レート)は6,283ドルで、バルト三国を除く旧ソ連構成国の中では、ロシア(11,289ドル)、カザフスタン(9,401ドル)についで3番目であり、隣国ウクライナ(3,112ドル)の約2倍である[35]。

ベラルーシでは1991年の独立後、他のCIS加盟国と同様に市場経済化を推進していた。ところが、1995年に大統領に就任したルカシェンコは、「社会主義市場経済」を導入して社会主義政策を開始した。これに基づき、統制価格の導入や、政府による民間企業への介入により自国の製造業の保護に努める傍ら、ロシアと関税同盟を結ぶなどの経済統合政策により、経済成長を実現させた。しかし、1998年8月に発生したロシア財政危機に伴い、1998年から1999年の2年連続で悪化し、激しいインフレーションや生産の低下に見舞われた。2000年1月1日にはデノミネーションが実施された。以降はロシア経済の急速な回復に支えられ順調な経済成長を続けているが、2016年7月には再びデノミネーションを実施している。

対露経済統合はロシア側に政治、経済的に大きく左右されること、ベラルーシ側に大幅な貿易赤字をもたらすなど問題があり、近年はロシアに自国の産業が脅かされるとの警戒感から、経済統合政策は事実上停滞している。ただ、当分の間ベラルーシは西欧型の市場経済からは離れ続けると見られているが、2011年に入り、国内の経済状況が極度に悪化しており、ロシアがベラルーシの吸収合併へ向けた動きを加速させている。

2009年5月29日、ロシアのアレクセイ・クドリン財務相は、ベラルーシが近い将来支払不能(すなわち破産)に陥るとの見方を示した。これは、ベラルーシが市場改革を行わず、ソ連型社会主義体制のままであることによる。天然資源にも乏しく、国家財政の基盤となるものが脆弱なのにも関わらず、ルカシェンコ個人の趣味であるアイスホッケー場を多数建設させたり、食品や生活用品の価格に税金をかけず、逆に国の補助金で安く抑えたりするなどの放漫財政を行っている。ただ、こうした政策を行っているからこそ、ルカシェンコによる独裁体制が支持されているという側面もあった。ルカシェンコ大統領は体制維持のためロシアと欧州連合(EU)を天秤にかけ、双方から経済支援を引き出すしたたかな外交を展開していた。とはいえ、この手法も2010年代に入ると、もはや通用しなくなった。

まず、2010年6月21日より、ロシアのガスプロムが天然ガスの代金未払いを理由にベラルーシへのガス供給の削減を開始した。だが今度はベラルーシがガスプロムに対して「欧州向け天然ガスにおけるパイプラインの通過料が未払いであり、翌日(24日)の朝までに支払われなければ、欧州向け天然ガスの供給を全面的に停止する」と警告をした。これにより、『欧州を含めた、新たな天然ガス供給に関する紛争』が生じ、ルカシェンコ大統領は「ロシアとの間でガス戦争が始まった」と発言したが、6月24日にベラルーシ側が未払い代金を支払い、ガス戦争は早々と終結するものの、ベラルーシとロシア間で強いわだかまりが残る結果となった。

そして、2010年12月にルカシェンコが四選を果たした直後から、2009年のロシアのクドリン財務相の予言通り、ベラルーシが経済危機に陥った。ロシア産石油・天然ガスの価格引き上げと、先述したバラマキ放漫財政に耐えられず、外貨準備が底をついている。ベラルーシ各地の両替所では外貨を求める人々の長蛇の列ができ、物価高騰を恐れる庶民は商品買い占めに走った。ロシア側はベラルーシの国営企業売却などを求め、これによりベラルーシのインフラを掌握し、また、通貨をロシアルーブルにすべきだという意見も出て、ベラルーシをロシアに事実上吸収合併しようとする動きを強めた。過去に「ロシアに泣きついて頭など下げない」(ロシアの経済支援棚上げについて)などといった強気の発言を繰り返してきた、「ヨーロッパ最後の独裁者」と呼ばれているルカシェンコ大統領は崖っぷちの状況に陥った。この状態を打破するには、ルカシェンコが採用していたソ連型社会主義経済から、完全な市場経済社会へ向けた痛みを伴う大掛かりな改革が必要であると指摘された[36]。

紆余曲折の末、ルカシェンコ大統領がロシア主導の「ユーラシア連合」への参加を表明し、その見返りにロシアは天然ガスを特別割引価格で提供、また、ガスパイプラインをロシアが買い取る協定が結ばれ、ベラルーシ経済がロシアに掌握された格好となった。

しかれども、国営企業で働く従業員の賃金未払いや工場の操業停止など、深刻な経済状況は依然として続き、更に、ロシアは国営企業の民営化の遅れなどを理由にベラルーシへの資金援助を2013年に打ち切った。崖っぷちのルカシェンコ大統領は中華人民共和国へ急接近し、中国との間で15億ドルの経済投資協定を締結。中国は欧州進出の足掛かりを得て、ベラルーシは財政破綻を回避できた[37]。同時期には蘇州工業園区に倣った中国-ベラルーシ工業園区も開設され、これによりベラルーシの軍事パレードでは中国の紅旗がパレードカーになって中国人民解放軍もベラルーシ軍とともに行進し[38][39]、中国製武器の購入[40][41] や弾道ミサイルを共同開発[42][43] するなど経済的にも軍事的にも密接な関係が続いている。

ベラルーシの鉱業は、原油、天然ガス、ソリゴルスクで採掘される岩塩(カリ塩 KCl)に限定されている。原油だけは自国内の消費量の数割を賄える。工芸作物としては世界第5位(3万2000トン)の亜麻の生産が際立つ。工業は繊維業、化学工業(肥料)が盛ん。羊皮生産量は世界第4位(8万トン)で、カリ塩の採掘に支えられたカリ肥料生産は世界第3位(369万トン)となっている。硝酸の生産量は世界第8位(88万トン)。

第三次産業では、理工系教育を重視していた旧ソ連時代からの伝統で、情報技術(IT)分野の人材が豊富である。『World of Tanks』(WOT)を開発したウォーゲーミング社は1998年にベラルーシで創業した(法人登記を2011年にキプロスへ移した後も本社機能はミンスクにある)。ベラルーシ政府は2005年にIT企業への税制優遇プログラムを導入し、Viberなどを生み出した。ルカシェンコ大統領は2017年にデジタル産業育成令を発布した[44]。

ルカシェンコ独裁体制下で司法の独立が欠如していることから、企業が政府から不当な圧力を受け、特に破綻に追い込まれる問題が存在している[44]。一方、ルカシェンコの統治の下ではロシアやウクライナのように、国有企業の民営化の結果として巨大な影響力を持つオリガルヒが出現していないため、財界から政界への干渉や政財界の癒着が少ない[45]。

農業

編集農業は地域経済において歴史的に重要な分野であり、国のGDPの7%以上を提供し、人口の9%以上へ雇用を提供している。

麦類の生産に向く気象条件から世界第4位(150万トン、2002年)のライ麦を筆頭に、大麦、燕麦の生産が盛ん。春小麦の栽培も見られる。

貿易

編集2002年時点では輸入90億ドルに対し、輸出は81億ドルであり、わずかに入超である。主な輸入品は原油、機械類、鉄鉱。輸入相手国は、ロシア、ドイツ、ウクライナである。ロシアとの取引が65%を占める。主な輸出品は、石油製品、自動車、機械類であり、輸出相手国はロシア、ラトビア、イギリスである。輸出ではロシアの占める割合は50%に留まる。日本との貿易では、乳製品を輸出(全体の44%)し、無線通信機器を輸入(全体の35%)している。

エネルギー

編集ベラルーシは世界でエネルギー不足が最も慢性化している国の一つとされている[46]。電気の大部分は火力発電所で生成されている。

ベラルーシ原子力発電所

編集北西部フロドン州オストロベツ郊外に、ロシア国営原子力企業ロスアトム系列のアトムストロイエクスポルトが建設したベラルーシ原子力発電所が2020年11月に完成した。ベラルーシ初の原発である。加圧水型軽水炉2基(出力合計240万キロワット)を備える。

ベラルーシの電力需要の30%を賄えるが、原発建設と100億ドルの費用の融資をロシアに頼ったため、エネルギーのロシア依存を減らすことにはならなかった。1号機は2021年、2号機は2022年に商業運転開始を予定しているが、近接するリトアニアは安全性を懸念しており、同国を含むバルト三国は2020年8月末、ベラルーシとの電力取引を原発稼働後は停止することで合意した[47]。

観光

編集観光市場はベラルーシ経済において動的な分野となっている。過去3年間の観光サービス市場の平均年間売上高は2,000 万米ドルを超え、毎年8%増加している。

この節の加筆が望まれています。 |

交通

編集この節の加筆が望まれています。 |

道路

編集この節の加筆が望まれています。 |

鉄道

編集この節の加筆が望まれています。 |

空港

編集この節の加筆が望まれています。 |

水路

編集科学技術

編集ベラルーシ国立科学アカデミーは同国における国立アカデミーであると同時に、科学などの学術研究に特化した機関の中で最高峰の立ち位置ともなっている。

この節の加筆が望まれています。 |

国民

編集民族

編集住民はベラルーシ人が83.7%、ロシア人が8.3%、ポーランド人が3.1%、ウクライナ人が1.7%、ユダヤ人が0.1%である(2009年)。かつては首都ミンスクの人口のうち、ユダヤ人やポーランド人が多数を占めていた時期もあるなど、多民族が共存してきた歴史がある。

隣国ウクライナではウクライナ人民族主義が非常に強く、国内に民族対立を抱え、結果的に2014年には深刻な内戦に陥った。 2022年に至ってロシアの全面侵攻を誘引、以降国民からのロシアやソビエト連邦への評価が極めて悪化し、当時のモニュメントの解体や地名の変更などが各地で行われている。[48] 一方のベラルーシでは、現在もロシアの同盟国ということもあり、首都のミンスクには巨大なレーニン像が残るなどソビエト時代を肯定的にとらえる国民性もある。

言語

編集ベラルーシでは、ベラルーシ語とロシア語の二つの言語が国家語として憲法に規定されている[49]。ベラルーシで最も広く使われる言語はロシア語であり、家庭内では人口の70%がロシア語を使用しており、ベラルーシ語が家庭内で使用される割合は26%となっている(2019年)[6]。ベラルーシ語で会話できない国民は多いが、どちらが母語かとの問いに対しては、人口の53.2%がベラルーシ語、41.5%がロシア語と答えている[50]。現在、ベラルーシの教育ではベラルーシ語とロシア語いずれも原則必修だが、ベラルーシ語が読めても話せない国民は多い[6][49]。会話の中でベラルーシ語とロシア語のどちらともとれない曖昧な話し方はしばしば見られ、こうした口語はトラシャンカ(「干草に藁を混ぜた飼料」の意)と呼ばれている[49]。

他にポーランド語、ウクライナ語、東イディッシュ語を話す少数派も存在する[51]。

婚姻

編集この節の加筆が望まれています。 |

宗教

編集宗教は東方正教会(ロシア正教会の総主教代理が代表するベラルーシ正教会)が80%である。その他ローマ・カトリック、プロテスタントなどが信仰されている(1997年推計)。

ロシア正教の古儀式派のポモールツィ、ベロクリニツキー派、ベグロポポーフツィなどの信徒も存在する。

教育

編集この節の加筆が望まれています。 |

保健

編集この節の加筆が望まれています。 |

医療

編集この節の加筆が望まれています。 |

治安

編集この節の加筆が望まれています。 |

ベラルーシの治安は、他のNIS諸国やCIS加盟国と比較すると良好な状態にあると言えるが、安全性が高いと言えるわけではなく全体を通してみると犯罪の発生率自体が高めとなっている。

都市部では外国人が巻き込まれる事件が発生しており、スリや強盗、車上荒らしなどの被害に遭わないよう、常日ごろから注意が必要とされる面がある。特に日本人は「他の外国人に比べて裕福である」というイメージが強く持たれており、また街中でも人目につくことから犯罪の対象になりやすい傾向にあるため、外出時には厳戒態勢でいる事を求められる。

また、2008年に首都ミンスク中心部での独立記念日を祝う野外コンサート会場で爆弾が爆発して50名あまりが負傷したことを始め、2011年4月にはミンスク市中心部にある地下鉄オクチャブリスカヤ駅で爆発が生じ14名が死亡し200人以上が負傷するといった凄惨なテロ事件が起こっている点から、当国に滞在の際は危険と隣り合せであることを常に意識しなければならない。

法執行機関

編集この節の加筆が望まれています。 |

人権

編集国民の権利が著しく抑圧された国家の一つである。高齢者、未成年、障害者を除く国民が職に就かず半年以上未納税の場合、平均月収程の罰金が課せられるほか、失業者は社会奉仕が義務付けられている[52]。公の場でのデモ、集会は厳しく規制されており、政治的な意見の表明や政権批判、大統領批判をすれば逮捕・拘束される[53]。

厳しい規制を逃れるために、ただ拍手をするだけのデモ活動を「拍手によって政治的な意見を表明した」と弾圧し[54]、片手しかない参加者も拍手をしたと逮捕された。過去には聴覚障害者が「政治スローガンを叫んだ」として逮捕される事態が起きている。この片手しかない参加者の拍手による逮捕は、2013年にルカシェンコ大統領とベラルーシ警察に対し、イグノーベル賞平和賞を授賞することになった[55]。

マスコミ

編集この節の加筆が望まれています。 |

文化

編集食文化

編集ベラルーシ料理は主に野菜、豚肉をはじめとする肉類に、パンから構成される。料理は通常時間をかけて作られるか、あるいはシチューとして調理される。通常ベラルーシ人は一日二度の食事を取り、朝食は軽めで、夕食はボリュームがある。小麦とライ麦のパンが食べられているが、小麦の栽培に不適な環境のため、ライ麦のパンが多く消費されている。来賓や訪問客を迎えた家の主人はパンと塩を提供するのが、歓迎の意思を示す伝統的なしきたりである[56]。

文学

編集この節の加筆が望まれています。 |

音楽

編集この節の加筆が望まれています。 |

ベラルーシの民俗音楽の伝統はリトアニア大公国の時代にまで遡る。クリジャチョクと呼ばれるフォークダンスが存在する。

近代音楽ならび現代音楽においては、前身のソ連時代に生み出されたものが基盤となっている。

映画

編集この節の加筆が望まれています。 |

美術

編集この節の加筆が望まれています。 |

人形劇

編集バトレイカと呼ばれる伝統的な人形劇が存在する。バトレイカはキリスト教に関連するもので、公演は伝統的にクリスマスの期間に行われている。

服飾・衣装

編集ベラルーシの伝統的な衣服はキエフ大公国の時代に起源がある。寒冷な気候のために服は体温を保つように設計され、通常は亜麻や羊毛を素材としていた。ポーランド、リトアニア、ラトビア、ロシアや他のヨーロッパ諸国など、近隣の地域の文化の影響を受けた華麗な模様が衣服にあしらわれている。また、ベラルーシ内の地域ごとに特別なデザインの模様が発達している[57]。ベラルーシの国旗の左側にある赤・白の模様は、伝統的な衣装で広く使われる装飾模様の一つである[58]。

建築

編集この節の加筆が望まれています。 |

世界遺産

編集ベラルーシ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件、自然遺産が1件存在する。

祝祭日

編集| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | ||

| 1月7日 | 正教会のクリスマス | ユリウス暦の12月25日。 | |

| 3月8日 | 国際女性デー | ||

| 移動祝日 | カトリックの復活祭 | 日付は復活祭参照。 | |

| 5月1日 | メーデー | ||

| 移動祝日 | 正教会の復活大祭 | 日付は復活祭参照。 | |

| 5月9日 | 勝利の日 | ||

| 7月3日 | 独立記念日 | ||

| 11月7日 | 十月革命の日 | ||

| 12月25日 | カトリックのクリスマス |

スポーツ

編集アイスホッケー

編集ベラルーシ国内では氷上スポーツに最も人気が集まっている。ルカシェンコ大統領も自らプレイヤーとして嗜むほどアイスホッケーが非常に盛んで、2002年ソルトレイクシティ五輪では男子チームが、NHLプレイヤーを数多く揃えるスウェーデン代表を破り4位に入るなど、国際舞台でも活躍を見せている。NHLと並ぶ世界最高峰のアイスホッケーリーグであるKHLには、ベラルーシのクラブとしてディナモ・ミンスクが唯一参加しており、2010年バンクーバー五輪にもこのチームから代表へ、主力選手が多数選出されている。2014年にはミンスク・アリーナを主会場として、アイスホッケー世界選手権も開催された。

サッカー

編集サッカーは、ベラルーシでアイスホッケーの次に人気のスポーツとなっており、1992年にプロサッカーリーグのベラルーシ・プレミアリーグが創設された。BATEボリソフがリーグ最多15度の優勝に輝いており、同クラブにかつて所属しアーセナルなどでも活躍したアレクサンドル・フレブは、世界的に有名な選手として知られる。同リーグは2020年3月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により世界中でサッカーのプロリーグが中断する中、唯一通常開催され物議を醸した。

ベラルーシサッカー連盟(BFF)によって構成されるサッカーベラルーシ代表は、FIFAワールドカップおよびUEFA欧州選手権には未出場である。UEFAネーションズリーグでは、2022-23シーズンはリーグCに属している。

著名な出身者

編集脚注

編集- ^ a b “UNdata”. 国連. 2021年10月10日閲覧。

- ^ a b c d “World Economic Outlook Database, October 2021” (英語). IMF (2021年10月). 2021年11月4日閲覧。

- ^ a b 外務省 | ベラルーシ基礎データ、7 略史

- ^ ジャルジンスカヤ丘陵 / Dzyarzhynskaya Hara「Land Of Ancestors-Belarus」The highest point above sea level 345m/1130ft. (Dzerzhinskaya mountain, Dzerzhinsky district of Minsk region)

(参考)ベラルーシが位置する東ヨーロッパ平原の最高標高は約350m(ロシア・ヴァルダイ丘陵) - ^ 280.00m/918.64ft 「Lekorevka, Yuzufovskiy council, Minsk district, Belarus on the Elevation Map」(T opographic Map of Lekorevka, Yuzufovskiy council, Minsk district, Belarus.)

- ^ a b c 朝日新聞 GLOBE+「ロシア語とベラルーシ語 反ルカシェンコ派の興味深い立ち位置」

- ^ BBC『ベラルーシについて知らないかもしれない5つのこと……世界的な重大事との関係』

(参考)映画『炎628』ナチス・ドイツによるベラルーシ占領を描いた作品。『ハティニ虐殺』ベラルーシでのナチス・ドイツによる虐殺事件で、ナチス・ドイツの戦争犯罪の一つ。『ドイツ占領下のベラルーシ』 - ^ HUMAN DEVELOPMENT INSIGHTS

- ^ ベラルーシの人権状況「破滅的」国連特別報告者 時事通信ニュース

- ^ a b c 服部倫卓、越野剛編著『ベラルーシを知るための50章』明石書店〈エリア・スタディーズ〉、2017年、58-59頁。ISBN 978-4-7503-4549-9。

- ^ 伊東孝之、井内敏夫、中井和夫 編『世界各国史20 ポーランド・ウクライナ・バルト史』(山川出版社、1998年)p110

- ^ * J. P. Mallory, "Zarubintsy Culture", Encyclopedia of Indo-European Culture, Fitzroy Dearborn, 1997.

- ^ “[http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Sgny-J.html ベラルーシにおけるチェルノブイリ原発事故後の 小児甲状腺ガンの現状]”. 国立甲状腺ガンセンター(ベラルーシ). 2022年3月9日閲覧。

- ^ 「統合迫るロシア ベラルーシ反発/プーチン氏 資源輸出で揺さぶり/両首脳、作業部会設置は合意」『東京新聞』朝刊2019年1月13日(国際面)2019年1月28日閲覧。

- ^ 「ベラルーシ下院選、大統領系が全議席 ルカシェンコ氏、6選出馬へ」『読売新聞』朝刊2019年11月20日(国際面)。

- ^ 2011年2月3日の『朝日新聞』朝刊9面

- ^ “Belarus Police Stifle Protests On Independence Day”. Radio Free Europe Radio Liberty. (2011年7月3日) 2011年7月9日閲覧。

- ^ “ロシアなど3ヵ国がユーラシア経済連合条約に署名−2015年1月1日に発効、域内の経済統合が加速− (ロシア、ベラルーシ、カザフスタン)”. JETRO. (2014年6月2日) 2014年8月1日閲覧。

- ^ “ベラルーシの旅客機緊急着陸は「空の海賊行為」 アイルランド政府が非難”. AFP (2021年5月24日). 2021年6月21日閲覧。

- ^ “欧米諸国、ベラルーシに一斉制裁 旅客機強制着陸で”. AFP (2021年6月21日). 2021年6月21日閲覧。

- ^ a b c 日本放送協会. “ベラルーシ五輪選手 “スピード亡命”の舞台裏”. NHKニュース. 2021年8月10日閲覧。

- ^ “西側の制裁「屁とも思わず」 ロシアの駐スウェーデン大使(写真の脚注参照)”. AFP (2022年2月14日). 2022年2月19日閲覧。

- ^ “ベラルーシから軍隊や軍用車列がウクライナに入国”. CNN (2022年2月24日). 2022年2月24日閲覧。

- ^ “ベラルーシ大統領、ウクライナ侵攻への関与否定”. 毎日新聞 (2022年2月24日). 2022年2月23日閲覧。

- ^ “ベラルーシ「中立国家」条文削除の承認確実…国民投票、露の核兵器配備可能に”. 読売新聞 (2022年2月28日). 2022年3月11日閲覧。

- ^ “日本政府 ロシアとベラルーシへ追加制裁決定 資産凍結対象追加 | NHK”. NHK NEWS WEB. 2023年1月21日閲覧。

- ^ “ロシア軍を撤退に追い込んだ、ベラルーシ鉄道の「秘密組織」とは? | 補給網を遮断した地下ネットワークの正体”. クーリエ・ジャポン (2022年4月26日). 2023年3月8日閲覧。

- ^ “ベラルーシへのミサイル落下認める ウクライナ”. 産経ニュース. 2023年1月21日閲覧。

- ^ “ベラルーシ、ロシア追随どこまで? ルカシェンコ大統領の皮算用”. 日本経済新聞 (2023年6月30日). 2023年6月30日閲覧。

- ^ a b 露・ベラルーシ統合強化「共通軍事ドクトリン」署名『読売新聞』長官2021年11月7日(国際面)

- ^ “ベラルーシ、ロシア追随どこまで? ルカシェンコ大統領の皮算用”. 日本経済新聞 (2023年6月30日). 2023年6月30日閲覧。

- ^ “公務員のビザ優遇停止へ”. 47NEWS (2021年9月30日). 2021年9月30日閲覧。

- ^ “EU、対ベラルーシ制裁を警告 ロシアの核配備で”. 日本経済新聞 (2023年3月27日). 2023年6月30日閲覧。

- ^ Белоруссия // Энциклопедический географический словарь / отв. редакторы Е. В. Варавина и др. — М.: Рипол-классик, 2011. — С. 81. — (Словари нового века). — 5000 экз. — ISBN 978-5-386-03063-6.

- ^ “World Economic Outlook Database, October 2019” (英語). IMF (2019年10月). 2020年8月10日閲覧。

- ^ “「欧州最後の独裁者」ルカシェンコ大統領窮地 ベラルーシ経済危機 露、統合路線を加速”. 『産経新聞』. (2011年5月31日) 2011年5月31日閲覧。

- ^ “中国に急接近の独裁国家ベラルーシ 「スラブの兄弟」露はいらだち”. 『産経新聞』. (2013年7月3日) 2013年8月3日閲覧。

- ^ “Independence Day parade in Minsk”. BelTA (2018年7月3日). 2018年7月4日閲覧。

- ^ “中国のパレードカー、ベラルーシの閲兵式に登場”. 人民網 (2015年7月5日). 2016年8月21日閲覧。

- ^ “ベラルーシ、中国製ロケット砲を公開”. udf.by (2016年7月1日). 2018年5月7日閲覧。

- ^ “The Belarusian Army Is Using A Lot Of Chinese Hardware”. udf.by (2017年7月9日). 2018年5月7日閲覧。

- ^ “Belarus Tests Secretive Rocket Launcher System in China”. スプートニク (2015年6月16日). 2017年6月22日閲覧。

- ^ “Belarusian defence industries: doubling exports and launching ballistic missile production”. udf.by (2018年4月30日). 2018年5月7日閲覧。

- ^ a b 「欧州最後の独裁国家ベラルーシ/下院選 110議席全勝」「IT開花 経済変革」『毎日新聞』朝刊2019年11月20日(国際面)同日閲覧。

- ^ “Are There Any Oligarchs in Belarus?” (英語). Office for a Democratic Belarus (2012年5月2日). 2021年4月28日閲覧。

- ^ Belarus energy profile, International Energy Agency 2023年12月28日閲覧。

- ^ ベラルーシ初の原発稼働へ 2021年、住民らによぎる「悪夢」隣国リトアニアも猛反発『日経産業新聞』2020年11月25日グローバル面

- ^ “キーウ「脱ロシア化」動き続々…「友好」象徴の銅像解体・地名も変更”. 読売新聞オンライン (2022年4月28日). 2022年12月20日閲覧。

- ^ a b c 服部倫卓、越野剛編著『ベラルーシを知るための50章』明石書店〈エリア・スタディーズ〉、2017年、122-127頁。ISBN 978-4-7503-4549-9。

- ^ “Population classified by knowledge of the Belarusian and Russian languages by region and Minsk City”. Belstat.gov.by. 3 August 2017閲覧。

- ^ Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, TX: SIL International. Online version: Ethnologue.com.

- ^ 半年無職だと「罰金3万円」を科せられる「ニート罰金法」 もし日本で制定されたら? 弁護士ドットコムニュース(2015年05月12日)2020年11月28日閲覧 ベラルーシで「社会的寄生虫税」撤回求め抗議、大統領辞任要求も ロイター(2017年3月14日)2020年11月28日閲覧 【世界ミニナビ】「社会寄生虫駆除法」成立 働かない者は罰金、拘束も 産経WEST(2015年5月26日)2020年11月28日閲覧

- ^ ベラルーシ大統領に「おもちゃ」で抗議、男性に有罪判決 ロイター(2012年2月23日)2020年11月28日閲覧

- ^ ベラルーシの「拍手デモ」を警官隊が鎮圧、「蜂起を夢想するな」と大統領 AFP(2011年7月4日)2020年11月28日閲覧

- ^ イグノーベル賞、日本人が7年連続受賞「タマネギを切ると涙が出る理由」「オペラでマウスが延命」ハフィントン・ポスト(2013年9月13日)2020年11月28日閲覧

- ^ Canadian Citizenship and Immigration – Cultures Profile Project – Eating the Belarusian Way Archived 20 March 2007 at the Wayback Machine. (1998); retrieved 21 March 2007.

- ^ “Belarusian traditional clothing”. Belarusguide.com. 29 April 2013閲覧。

- ^ “Belarus – Ornament, Flags of the World”. Fotw.fivestarflags.com. 29 April 2013閲覧。

関連項目

編集- ベラルーシ関係記事の一覧

- ベラルーシ人

- ポロツク公国

- ポーランド・リトアニア共和国

- ハティニ虐殺

- ベラルーシ人民共和国

- ベラルーシ国立ストライク委員会

- ベラルーシ反体制派

- ロシアのウクライナ侵攻(2022年)

- ベラルーシ=リトアニア国境

- 小室等 - 「雨のベラルーシ」の持ち歌がある。

- 本橋成一 - ベラルーシを舞台とした映画「ナージャの村」及び「アレクセイと泉」を監督。

外部リンク

編集- 政府

- 日本政府

- 観光

- SNS

- ベラルーシ共和国外務省 (@BelarusMFA) - X(旧Twitter)

- ベラルーシ共和国外務省 (@BelarusMID) - X(旧Twitter)

- Belarus Embassy Tokyo(駐日ベラルーシ大使館) (@BelembassyJPN) - X(旧Twitter)

- その他