富士スピードウェイ

富士スピードウェイ(ふじスピードウェイ、Fuji Speedway)は、静岡県駿東郡小山町にあるサーキットである。略称は「FSW」。

| 概要 | |

|---|---|

| |

| 所在地 |

|

| 座標 | 北緯35度22分18秒 東経138度55分36秒 / 北緯35.37167度 東経138.92667度座標: 北緯35度22分18秒 東経138度55分36秒 / 北緯35.37167度 東経138.92667度 |

| オーナー | トヨタ自動車 |

| 運営会社 | 富士スピードウェイ株式会社 |

| 営業期間 | 1966年 - 2003年 / 2005年 - |

| 収容人数 | 11万人 |

| 主なイベント |

FIA 世界耐久選手権 SUPER GT スーパーフォーミュラ 富士チャンピオンレース |

| コース設計者 |

大成建設 (1966年) ヘルマン・ティルケ (2005年) |

| 国際レーシングコース(四輪) | |

| |

| 使用期間 | 2005年 - |

| コース長 | 4.563km (2.835mi) |

| コーナー数 | 16 |

| ラップレコード |

1分17秒287 (2008年) フェラーリ (F1) |

| 種類 | 株式会社 |

|---|---|

| 市場情報 | 非上場 |

| 略称 | FSW(旧略称FISCO) |

| 本社所在地 |

〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694 |

| 設立 | 1963年12月19日 |

| 業種 | サービス業 |

| 法人番号 | 9080101004446 |

| 事業内容 | 各種レースの主催・共催などの運営、ほか[注釈 1] |

| 代表者 | 代表取締役社長 酒井 良 |

| 資本金 | 7億円 |

| 売上高 |

42億4300万円 (2023年3月期)[1] |

| 営業利益 |

9700万円 (2023年3月期)[1] |

| 経常利益 |

9500万円 (2023年3月期)[1] |

| 純利益 |

1億6500万円 (2023年3月期)[1] |

| 総資産 |

98億7400万円 (2023年3月期)[1] |

| 主要株主 | 富士モータースポーツフォレスト株式会社(100%) |

| 外部リンク |

www |

| 特記事項:2023年4月3日富士モータースポーツフォレスト株式会社(トヨタ自動車株式会社100%出資)設立に伴い、同社の完全子会社となる[2]。併せて、三菱地所と大成建設の保有株式がトヨタ自動車に移譲[2]。 | |

概要 編集

富士スピードウェイは、国際自動車連盟(FIA)から最高位の「グレード1」(フォーミュラ1の開催が可能)の認定を受けている国際格式のレーシングサーキットである[3]。

富士スピードウェイは1965年12月に完成し、1966年1月に営業を開始した。日本国内の現存するレーシングサーキットでは、1962年開業の鈴鹿サーキット(三重県鈴鹿市)に次いで、2番目に長い歴史を持つサーキットにあたり、その鈴鹿と並び、日本の自動車レースの萌芽と開花に貢献してきたと評価されている[4]。(→#歴史)

東京都心からは車で通常1時間半程の立地で、首都圏からも中京圏からも近く[5]、所在地である小山町や、隣接する御殿場市にファクトリーを構えるレーシングチームやメンテンナンス会社も多い(→#周辺)。サーキットそのものは、山間かつ天候が不安定な土地にあることから、霧の発生や大雨に悩まされがちで、荒天によってレースの開催や運営に大きな支障を来たした例は少なくない(→#立地)。

運営会社の富士スピードウェイ株式会社は、開業当時は三菱地所の子会社で、2000年からはトヨタ自動車の傘下となり、2023年に同社系列の完全子会社となっている[2]。

主なイベント 編集

様々なレースを開催しており、2023年現在、国際レースでは世界耐久選手権(WEC)、GTワールドチャレンジ・アジアなどを開催し、国内選手権では、スーパーフォーミュラ、SUPER GT、スーパー耐久といった日本の主要な選手権の開催サーキットのひとつとなっている。国内選手権においては、多くの選手権で年に(1戦ではなく)複数戦の開催を受け持っている。

サーキットの歴史の中でも、1976年に日本で初めてフォーミュラ1(F1)を開催したこと(1976年F1世界選手権イン・ジャパン)や、1970年代から1980年代にかけて人気を誇った富士グランチャンピオンレース(富士GC)を主催・開催していたことは特筆される。伝統的に耐久レースの開催が盛んで、1967年に日本初の24時間レース(富士24時間レース)を開催したほか[6]、1980年代以降には世界耐久選手権(WEC)、インターTECといった国際格式の耐久レースを開催している。

また、アマチュアレースの富士チャンピオンレース(富士フレッシュマンレース)を1966年のサーキット開業時からFISCOクラブとともに開催しており[7]、多くのドライバーを輩出している。

自動車レース以外では、マラソン、自転車競技などの会場として使用されることもある。それらは基本的に小規模な開催(ローカルイベント)だが、2021年には「東京オリンピック・パラリンピック」の自転車競技会場として使用された。

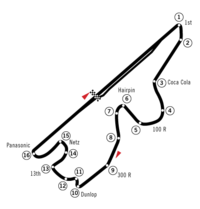

コースレイアウトの特徴 編集

オーバルトラック(スーパースピードウェイ)として企画された経緯もあって高速なコースレイアウトで設計され(→#建設計画の端緒)、開業以来、日本有数の高速サーキットとして知られている。開業初期は、名物区間だった「30度バンク」を有することでも知られた(→#30度バンク)。

全長1.475 kmに及ぶ長大なメインストレートを大きな特徴とし、このストレート区間は、日本のサーキットでは最も長く、世界的に見ても、グレード1の常設サーキットが有するストレート(全開区間)の中で最も長いものとなっている[5][注釈 2]。世界中の古今のサーキットでもこの長さを超えるストレートは稀である[注釈 3]。

現在のコースレイアウトは、2005年にヘルマン・ティルケによって再設計されたもので、テクニカルコースとしての要素も加わったが、高速寄りな性格は変わっていない。(→#リニューアル後のコースレイアウト)

名称 編集

「スピードウェイ」という名称はレーシングサーキットの中でもオーバルトラック(楕円形のコース)において広く用いられるもので、この名称は富士スピードウェイの建設が元々はオーバルトラックとして計画されていたこと(→#建設から開業までの経緯)に由来する。

開業以来、サーキットを運営する「富士スピードウェイ株式会社」の英語社名「Fuji International Speedway Co.,Ltd」にちなんだ「FISCO」(フィスコ)を公式の略称としており、サーキットの愛称としても広く用いられていた。2000年にトヨタ自動車の傘下となり、2001年春から、略称は「FSW」に改められている[8]。その一方、愛称として親しまれていた「FISCO」の使用は2000年代以降も一部で継続され、サーキットを走行するための「FISCOライセンス」などで用いられ続けている。

歴史 編集

建設から開業までの経緯 編集

建設計画の端緒 編集

1960年代の日本で自動車用部品の輸入業を営んでいたドン・ニコルズが、母国である米国で開催されていたNASCAR方式のストックカーレースを日本に持ち込もうと考えたことがサーキット建設の端緒となる[9][10][11][注釈 4][注釈 5]。

ニコルズはNASCAR社の経営者であるビル・フランス・シニアとも話し合った上で、日本の総合商社各社にサーキット建設についての話を売り込んで回った[10][17]。そうした総合商社の中でも丸紅飯田(現在の丸紅)の会長である森長英がこれに関心を示したことから[注釈 6]、丸紅飯田の後ろ盾を得て、1963年(昭和38年)12月18日に「日本ナスカー株式会社」(Nippon NASCAR[20])が設立された(社長は森長英)[10][17]。同社の役員には、森のほか、堀内光雄(富士急行社長。後に通産大臣)、小林節太郎(富士写真フイルム経営者)といった政財界の大物が名を連ねた[19]。

翌1964年(昭和39年)1月15日、日本ナスカー社は、NASCAR社との間で、日本及び極東地域におけるNASCAR形式レースの独占開催権に関する契約を締結した[21][注釈 7]。

この契約は森らが米国に赴いて締結したもので、この際にサーキットの設計について、1周2.5マイルで、時速320 kmで走行可能なバンク(バンク角は最大31度から34度)を備えたオーバルトラック(スーパースピードウェイ)として建設するという詳細が両社の間で取り決められた[19][21]。

当初設計案の頓挫 編集

日本ナスカー社による建設計画は、NASCAR社と契約を結んだ時点でサーキットの建設用地をまだ確保しておらず、上記の取り決めのため広大な用地が必要となる[19][21]。

サーキットを建設するにあたり、富士山麓、箱根、伊豆といった数か所が候補地となる[21]。検討の結果、静岡県駿東郡小山町大御神の150万坪の土地を選定し[21][26][注釈 9]、1964年6月に地権者との契約にこぎつけ、30年間の借地契約を結んだ[21][注釈 10]。この時の地権者は451名もの多数に及んだが[29]、「世界に通じる東洋一のサーキットを作り、自動車産業を発展させ新しいレジャー産業を起こそう」という設立趣旨に地権者たちが賛同したことで、きわめて短期間の内に契約の合意が成された[29][注釈 11]。

コースレイアウトは、上記の取り決めにより、NASCARのレースが行われるアメリカのデイトナ・インターナショナル・スピードウェイに似たトライアングル・オーバルトラック(おむすび型)を予定しており[30]、1964年7月にはデイトナを設計したチャールズ・マネーペニーが来日し、設計を始めるために現地視察を行った[31][32]。

しかし、上記の経緯で、用地が確定したのはマネーペニーの訪日直前の時期となり、建設予定地が山麓の傾斜地にあることが判明したことで、オーバルトラックの建設は現実的ではないことが発覚する[31][32][注釈 12]。マネーペニーはレイアウト再検討のための助力をニコルズに要望し、スターリング・モスが日本に招聘された[31][32]。現地を視察したモスは「この地形でデイトナ型のオーバルコースを作るのはナンセンスで、ヨーロッパ型のロードコースを作るべき」と指摘し[22][33]、ニコルズ、マネーペニーと話し合い、ロードコースのレイアウトを提案した[25][注釈 13]。この時のモス案はそのまま採用されることはなかったが、コースを再設計するにあたり大いに参考にされた[33]。

FISCO設立 編集

サーキット建設についての話が具体的に進むにつれて、当初予定していた予算では完成は到底不可能という判断に至り、社長の森長英から前建設大臣の河野一郎に相談が持ち込まれた[33][注釈 14]。

河野グループの参画によって1965年(昭和40年)1月に日本ナスカー社の経営陣は刷新され、社長の森は退任し、河野の息子で丸紅飯田の社員だった河野洋平が副社長として入社し、以降、実務の担い手となり、建設計画の陣頭指揮を執ることになる[35][33][注釈 15]。河野洋平は、NASCAR社との契約料が高額であることに不満を持っていたことや、NASCAR方式の経営が日本で通用するとも考えていなかったことから、NASCAR社との契約をやめることにした[34]。NASCAR社としても、現地についての報告を受けてからは特に後者の理由について河野と同じ考えで、山間の雨がちな地域かつ傾斜地でオーバルトラックの経営をすることは現実的ではないと考えていたことから[31][32]、両社は契約を破棄することに円満に合意するに至る(1965年2月)。

NASCAR社との契約を終了したことに伴い、社名を現在の「富士スピードウェイ株式会社」に改めた[40]。「サーキット」ではなく「スピードウェイ」という名をつけたのはオーバル建設計画の名残である[30]。それからサーキットの愛称について河野らは考え、呼びやすい愛称にするため、英語社名には日本語社名やサーキット名には存在しない「インターナショナル」を加え、「フジ・インターナショナル・スピードウェイ・カンパニー(Fuji International Speedway COmpany)」とすることで、それを略した「FISCO」(フィスコ)を愛称とした[40](以下、この記事では、会社としての富士スピードウェイを「FISCO」と表記)。

サーキットはヨーロッパ式のロードコースとして建設するということで仕切り直され、施工を請け負った大成建設がモスの案を軸にコース設計をやり直すこととなった[41]。(→#開業時のコースレイアウト)

三菱地所傘下へ 編集

FISCOが確保した土地はそのままではサーキット建設には使えず、2つの尾根を切り崩した上で3つの谷を埋めるという造成作業が行われ、土地の造成だけでも、移動した土量が300万㎥に及ぶ大工事を要することになった[42][26]。建設費用は借入金によるところが大きく、実務を担っていた河野洋平は建設資金集めのために銀行や企業回りをし、非常に苦労する[39]。借地した150万坪の敷地全てをサーキットとして開発する資金を捻出することはできなかったため、土地を有効活用するため、敷地の半分はゴルフ場(東富士カントリークラブ)として開発を進めることにした[43]。

しかし、建設工事が進む中、1965年7月8日に河野一郎が急死するという想定外の出来事が起き、サーキット建設はまたしても大きな転機を迎える。河野の死により、建設計画は政治面と資金面の後ろ盾を失うとともに、実務の中核を担っていた河野洋平も、亡父の跡を継いで政界に入るため、FISCOを退職せざるを得ない事態となった[42][36][注釈 16]。河野の死により資金調達はなお一層困難となり[注釈 17]、建設代金が不払いとなることを恐れた大成建設の仲立ちで[35]、三菱地所社長の渡辺武次郎に相談が持ち込まれ、三菱地所としても東富士地域一帯の経営に関心を示して参加を承諾する[46][注釈 18]。

河野の死から3ヶ月後の10月には、三菱地所がFISCOに出資するという方向で、FISCO社長の鈴木九平と三菱地所との間の交渉がまとまる[42]。これを受けて計画当初から経営に関わっていた丸紅と毎日新聞社、富士急行は手を引き、以後は三菱地所に経営を託すことになる[48][注釈 19]。

サーキットは土地造成に伴う大工事とサーキット建設の突貫工事の末、1965年12月5日に完工した[49]。総工費は当初は15億円と見積もられていたが、三菱地所の参画後に観客席などの付帯設備の充実が図られた結果、21億円を要した[35]。

大成建設はサーキットを再設計するにあたって、当初案のアメリカ式とモス案のヨーロッパ式のバランスについて検討を重ねた末[41]、アメリカ的な要素も残しつつヨーロッパ式のサーキットとして富士スピードウェイを完成させた[41][50]。鈴鹿に続いて富士もヨーロッパ式となったことは、その後の日本のモータースポーツが進む方向にも影響を与えたと言われている[50]。

オープン 編集

1966年(昭和41年)1月3日にオープン。最初のレースイベントは3月12日に開催された、アマチュアライダーによる2輪レースである「第7回全日本モーターサイクルクラブマンレース」だった。この時、まだ一部の観客席が建設中であったにもかかわらず、1万人の観客を集めた[51]。3月27日に行われた4輪の開業イベント「第4回クラブマンレース富士大会」にはF1世界チャンピオンのジム・クラークが来場し、F3マシンで展示走行を行った。

さらに5月3日に開催された第3回日本グランプリ決勝には9万5千人の観客を集め、サーキット周辺には大渋滞が発生したが[52]、レースは日産自動車、トヨタ自動車、プリンス自動車、いすゞのワークス対決で盛り上がった。

また、1966年の「インディアナポリス・インターナショナル・チャンピオンレース」(通称:インディ富士200マイル)や1968年、1969年の「ワールドチャレンジカップ・富士200マイルレース」(通称:日本Can-Am)のような海外招待レースも企画されるなど、船橋サーキット(1967年閉鎖)や1970年にオープンした筑波サーキットと並んで、関東、東海地方におけるモータースポーツの中心的な場所となった。

富士GC開催 編集

アメリカで導入された「大気浄化法(マスキー法)」対策のため自動車メーカーのモータースポーツ活動が停滞すると、富士は1971年(昭和46年)にプライベーター主体の「富士グランチャンピオンレース(富士GC)」を創設して看板イベントに育てる。またこの頃にはサーキットの周辺にメンテナンスガレージが集まるようになり、「大御神レース村」と呼ばれるようになった。

しかし、1973年(昭和48年)と1974年(昭和49年)には富士GCで死傷事故が起こり、名物の30度バンクが閉鎖された(→#30度バンク)。さらに同年に起きた「オイルショック」で自動車メーカーによるモータースポーツ活動が冷え込むが、1977年(昭和52年)には耐久レースの「富士ロングディスタンスシリーズ(富士LDシリーズ)」もスタートする。

F1開催 (1976年・1977年) 編集

1976年(昭和51年)には、F1日本初開催となる「F1世界選手権イン・ジャパン」、1977年には正式に「日本グランプリ」の名を冠して第2回大会を開催した[注釈 20]。第2回は星野一義や高原敬武、高橋国光などの日本人ドライバーの活躍もあったものの、1コーナーでロニー・ピーターソン(ティレル)のマシンと接触したジル・ヴィルヌーヴ(フェラーリ)のマシンが宙を舞い、立ち入り禁止区域にいたカメラマンとそれを排除しようとしていた警備員に激突、あわせて2名が死亡する事故が起きた[23]。

主催者に加わっていた日本自動車連盟(JAF)は、赤字開催となったことや、この一件によって新聞の主要各紙をはじめとするメディアから猛烈な批判を浴びたことに嫌気して主催を降り[55][54]、翌年以降の開催はキャンセルされる[56]。結果、1987年(昭和62年)に鈴鹿サーキットで開催されるようになるまで、F1の日本開催は9年間中断することとなった。

1977年の事故への大手メディアからの批判はサーキットにとっても大きな痛手となり、「富士スピードウェイは危険なサーキット」という評判がモータースポーツに興味のない人々にまで刷り込まれることとなった[57]。

廃止の危機 編集

1979年(昭和54年)7月、御殿場青年会議所(御殿場JC)が、静岡県知事(山本敬三郎)に富士スピードウェイ廃止の意向を陳情する[58][59][60]。この動きに呼応して、経営権を持つ三菱地所は、サーキットの廃止とゴルフ場などを中心にしたレジャーランドへの転用を検討し始めた[注釈 21]。このことを契機として、サーキットの存廃を巡る論議が始まり、1986年まで続くことになる[29]。

三菱地所の動きに対して、1980年(昭和55年)12月には、レーシングドライバーやレーシングチーム、モータージャーナリストなどが「日本モータースポーツ振興会」を設立し廃止反対運動を開始した[62]。

この陳情の背景には、富士GCの観戦を目的とした暴走族(グラチャン族)が、サーキット周辺で集会や暴走行為などを繰り返すことにより周辺環境が悪化するという問題があった。当時の世間におけるモータースポーツの認知度の低さから、「モータースポーツ自体暴走行為を助長するものであり、好ましいものではない」との意見も一部には見られた。

その後、事態は3年ほど沈静化していたが、1984年(昭和59)年1月のNHK報道をきっかけとして、廃止論議が再燃し[62]、1985年(昭和60年)4月末には、FISCOが1986年末をもってレーシングサーキットを廃止すると発表するに至る[27][63][64][注釈 22]。ここに至って、敷地の地権者たちの大部分はサーキットの存続を支持していたことから、三菱地所に対抗して「富士スピードウェイ協力委員会」を組織し[27]、「日本モータースポーツ振興会」ともタッグを組む形で反対運動を展開した。反対運動の中、高橋国光や星野一義、長谷見昌弘をはじめとするレーシングドライバーや、モータージャーナリスト、サーキット地権者等が都内で富士スピードウェイ廃止反対を訴えるデモ行進を行い、その後公開シンポジウムを開いたこともある[63][65][66][注釈 23]。

1986年(昭和61年)には、三菱地所が富士スピードウェイのある小山町長に対し調停を申し立てたが(5月)[23][66]、同年7月30日、「この件は白紙に戻す」という町長裁定が下り、正式にサーキットの存続が決定した[23][注釈 24]。

その後もサーキットの身売りの話は散発的に出たものの[69]、サーキット廃止の話は、廃止騒動終結とほぼ同時に始まったバブル景気と、後述するモータースポーツブームによる隆盛を受けて、その後一度も話題に上ることはなくなった。

モータースポーツブーム期 編集

1980年代に入ると、世界選手権の開催や海外の有力チーム・ドライバーを招いた「輸入レース」の企画も増加した。1982年(昭和57年)には世界耐久選手権の日本ラウンド(WEC-JAPAN)、1985年(昭和60年)にはツーリングカーのインターTEC、1990年(平成2年)にはF3のインターナショナルF3リーグといったイベントが創設され、それぞれが複数年開催され国内のレース関係者に刺激を与えた。

さらに1980年代後半から1990年代前半にかけては、バブル景気下でモータースポーツブームが起き、全日本F3000選手権や全日本F3選手権、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権などの全日本選手権クラスのレースから下級カテゴリーに至るまで参戦台数、および観客数が増え隆盛を誇った。一方で、これらの全日本格式のカテゴリーの人気のあおりを受けて、バブル景気が頂点を迎えた1989年(平成元年)には富士GCが廃止された[70]。GC廃止後のFISCOはコースを貸し出す事業に徹することになる[55]。

老朽化 編集

1992年(平成4年)にピットガレージやコントロールタワーなどが改修されたとはいえ、殆ど更新されないままでいた施設の全体的な老朽化は否めず、1997年(平成9年)の横山崇と光貞秀俊、1998年(平成10年)の太田哲也、2002年(平成14年)の道上龍の大事故にも繋がるソフト、ハード両面の旧態化が進行し、FIAの基準を満たしていない施設が幾つも存在していたなど安全性の面でも懸念が高まっていた。

来場した観客が利用する設備も、屋根部分が少なくコンクリートむき出しのグランドスタンド席や汲み取り式トイレ、老朽化したレストランや建物など、いずれも約30年前のオープン当時のままで、バブル期のモータースポーツブームが終わり集客に苦心していた中、子供連れや女性客の獲得だけでなく、バリアフリーの観点からも早急な改修を望む声が観客やエントラント側からも多く上がっていた。

大幅な改修が必要なことは認識されていたものの、そのための資金の当てはなかった。サーキットの経営は1980年代こそどうにか黒字という状態を保っていたものの[69]、バブル崩壊によりモータースポーツブームが終息したことで、サーキットの収支は1992年をピークに、1994年以降は赤字が続くようになっていた[69]。親会社の三菱地所も地価の下落に苦しんでいたこともあり、多額の投資がかかる大幅改修は行われないままとなる。

リニューアル・オープン 編集

2000年(平成12年)11月、トヨタ自動車がFISCOの発行済み株式の49%を三菱地所から買い取り、資本参加し[71][61]、サーキットの経営を三菱地所から引き継いだ[注釈 25]。トヨタ自動車の意向と出資により、サーキットには大改修が施されることになり[注釈 26]、2003年(平成15年)9月からサーキットの営業を全て停止して改修工事を行い、2005年(平成17年)4月10日にリニューアルオープンした[注釈 27]。

新コースは、1990年代後半から2000年代にかけて新規にF1を開催しているサーキットのほとんどでそのコースのデザインを担当したヘルマン・ティルケによって設計された。(→リニューアル後のコースレイアウト)

旧コースの特徴の一つだった約1.5 kmの直線は残されつつ、コースが現代的に改良された。大きな変更点としては、ランオフエリアを拡大した上で舗装したことにより安全性が向上したほか、旧コースでホームストレートへと半円を描いてスムーズにつながっていた最終区間が、新コースでは急勾配のつづら折れとなって入り組んだ複合コーナーの連続に変更され、難易度が増している。この改修により、F1開催を可能とする「グレード1」の認定を国際自動車連盟(FIA)から受けた(2005年5月)[4][注釈 28]。

コース以外の施設も老朽化が著しいものが多く、その改善は改修の最優先課題となり[75]、全面的に見直しが図られた。オープン当時から変わっていないグランドスタンドや、グランドスタンドとパドックを結ぶ地下通路、1992年に建て替えられたばかりのピットガレージを含み、ほとんどの旧施設が解体撤去され、新たに作り直された。(老朽化による悪評が多かった)観客が利用する設備の根本的な改善も図られ、観客用の歩道の増設、トイレの水準の引き上げ、自販機の販売価格の値下げ、各所のバリアフリー化といった、様々な部分に手が入れられた[4][76]。

トヨタ自動車の資本参加後も、大成建設と三菱地所はこの時点では引き続き株主として残っており、このリニューアル工事の施工設計は2社の協力を得て実現した(路面はNIPPOが担当)[74]。

F1の復活と再撤退 編集

鈴鹿サーキットで1987年(昭和62年)から行われていた「F1日本グランプリ」の契約が2006年シーズンで終了する予定だったことから、富士スピードウェイは2007年以降の日本GP開催の誘致を決定し、F1側との交渉の末、2007年の開催権を獲得した。その後、2007年になって、鈴鹿側も2008年以降の開催を希望したことから、2008年は富士での開催、2009年は鈴鹿での開催とし、以降も隔年で交互に開催するという予定を発表するに至った[77]。

F1開催にあたり、観客を駅や駐車場からシャトルバスで往復輸送する「チケット&ライド方式」を採用した。この方式は、周辺の道路交通への負担をかけないようにするためのものだったが、復活開催の初年度となる2007年の日本グランプリでは、悪天候によりバス輸送が大混乱に陥り、予選終了後に観客が長時間にわたって場内に閉じ込められたり、決勝スタートまでに来場できないという不祥事が発生した。その他にも1コーナー仮設観客席からコースが見えないなど、サーキット側の不手際による諸問題を発生させ、日本GPの歴史に汚点を残す結果となった。この一件は、レース後に、観戦者よりチケット代の返還と慰謝料を求める民事訴訟を起こされ、「大規模イベントの主催者として調査、管理を怠った」として、最終的に富士スピードウェイは賠償を命じられた(2013年)[78]。

2年目の2008年(平成20年)は約20数億円を投じて対策を行い、1コーナー等の場内施設を改修して開催に臨んだ[79]。決勝観客動員数を14万人から11万人相当に縮小し[79]、「チケット&ライド方式」にも運用面で改良を加え、シャトルバスを会場内や周辺に待機させる「留め置き方式」を採用したことで、前年ほどの混乱は見られなかった。この時に実施された「チケット&ライド方式」並びにバスの「留め置き方式」は、2020年東京オリンピックの自転車競技の際にも行われた。

2年目の開催は成功させたものの、2009年(平成21年)7月7日、富士スピードウェイは、2010年の開催権を返上し、日本GP開催から(再)撤退することを発表した[80][81]。この撤退について、FSW社は、世界同時金融危機以降の不況等に伴う経営環境の悪化のほか、「SUPER GTやフォーミュラ・ニッポンも含め、国内のレース観戦客数が激減している」、「看板スポンサーも減少している」ことが理由だと説明した[81]。これにより日本GPは2009年より再び鈴鹿で毎年開催されることになった。

現在 編集

F1世界選手権の開催がなくなった後も、富士スピードウェイはFIAの「グレード1」を引き続き維持し、世界選手権としては、FIA 世界耐久選手権の富士6時間レースの開催を継続(2012年シーズンから)しており、GTワールドチャレンジ・アジアやアジアン・ル・マン・シリーズなどの国際レースシリーズ、スーパーフォーミュラ、SUPER GT、スーパー耐久などの国内のトップカテゴリーのレースを開催し、それぞれが数万人の観客を集めるという盛況を見せている。(→#主な開催レース・イベント)

2018年(平成30年)6月には、スーパー耐久シリーズのレースとして、富士スピードウェイにとって50年ぶりとなる富士24時間レースが開催され、以降はシリーズの1戦として毎年開催されている[82][83]。

2022年(令和4年)4月、トヨタ自動車はトヨタグループの東和不動産(現在のトヨタ不動産)と共同で、富士スピードウェイを中心にホテルやミュージアム、レース車のガレージなどを備えた「富士モータースポーツフォレスト」を構築する構想を発表した。その一環として、同年10月に、サーキットの隣接地に富士スピードウェイホテルが開業し、ホテルの1階・2階に併設された富士モータースポーツミュージアムも、同日に開業した。

2023年(令和5年)4月3日、トヨタ自動車は新会社「富士モータースポーツフォレスト株式会社」を設立した[2]。同社の設立に伴い、三菱地所と大成建設がそれまで保有していた富士スピードウェイ株式会社(FSW社)の残りの株式全てをトヨタ自動車が取得した上で新会社への譲渡が行われ、FSW社はトヨタ自動車系列の完全子会社となった[2][注釈 29]。

コース 編集

5種のコース 編集

2023年現在、場内には「本コース」の他にも、「ショートサーキット」、「マルチパーパスドライビングコース」、「ジムカーナコース」、「カートコース」という合計5つのコースがあり、種目および目的別に使い分けられている。(「#場内設備」を参照)

本コースは、全長1,475mという世界有数のロングストレートを持ち、コース幅も15〜25mと広い(鈴鹿は10〜14m)[84]。かつては直線と高速コーナーからなる超高速コースだったが、時代とともにコーナーを増やす方向で走行速度の減速が図られている。リニューアル前はトップスピードを重視して、マシンにドラッグの少ないウィングやボディカウルが装着されたほか、1990年から1993年にかけて開催されたインターナショナルF3リーグの際に海外から来たチームは、リアウィングのアッパー部分を外して速度を稼ごうとしていた。現在は、低速テクニカルセクションがあるため、ある程度ダウンフォースを付けたセッティングが必要となっている。

開業時 編集

1966年の開業当時のホームストレートは1.6 kmあり[41]、1974年の30度バンク廃止以降(1.5 km)よりも長い[注釈 30]。ストレートから全開のまま、30度バンクに突入。ぐるりと半円を描き、バンクを通過すると右、左と大きく旋回するS字コーナーを抜けて、現在の2コーナー出口に位置していた合流地点へ。左の超高速コーナー、250Rを通過して右の100Rへ。フルブレーキでヘアピンを抜け、300Rから最終コーナーまでの長い全開区間からホームストレートへ戻り1周となる。1周は6 kmであり、当時の鈴鹿サーキット (6.004 km) とほぼ同距離。フルブレーキポイントはヘアピンのみというハイスピードコースであった。

周回方向は、右回り(時計回り)を基本としつつ、1966年のインディ富士200マイルや1973年の日本GPでは、30度バンクを通らないショートコースを使用し、普段とは逆の左回りでレースが行われた。

30度バンク 編集

30度バンクは、富士スピードウェイの開業時の第1コーナーで、最大30度のカントがついたバンクコーナーである。全長1.6 kmのホームストレートから、速度をほとんど緩めることなく突入するという迫力のある区間で[注釈 31]、サーキットの名物となっていた。

このコーナーは、サーキットがオーバルトラックとして計画されたことの名残で、サーキットの当初の設計者であるチャールズ・マネーペニーが考案した最初の案が、大成建設による再設計後も残ったものである。マネーペニーによる初期案(最大バンク角32度)は平坦な土地に建設することを前提に設計されたものであり、傾斜地に建設することを想定してはいなかった[19][31][32]。そのため、このバンクは工事が始まった後の時期までバンク角を最大30度にするか10度程度の緩やかなものにするか検討が続けられ[19][注釈 32]、最終的に当時の副社長である谷藤正三がバンク角を30度とすることを決定した[19]。

路面の舗装施工も大成建設(子会社の大成道路)が手掛けた[41][86]。バンクの舗装にあたってはNASCAR社との契約時にもたらされたノウハウが活用され、バンクの上に平坦な路面(助走路)を作り、そこを走るブルドーザーからアスファルトフィニッシャやタイヤローラ―をワイヤーで吊って引っぱるという工法が用いられた[41][15][注釈 33]。

30度バンクが使われた期間は10年に満たないものだったが、開業以来、事故の多発と数々のエピソードから、誰言うともなく「魔の30度バンク」と呼ばれるようになっていた[22]。

開業から10年足らずの間に30度バンクだけでも下記の重大事故が発生し[注釈 34]、1974年6月の事故を受け、同年7月以降、30度バンクは使用されなくなった[60]。

- 1966年(昭和41年)5月3日

- 第3回日本グランプリにおける、永井賢一の死亡事故[37]。サポートレース(前座)のTレースで起きたもので、サーキットにとって初の死亡事故となる[23][37][59]。開業間もない時期に起こったこの事故はサーキット関係者にも衝撃を与え、この事故を受け、ガードレールの角度の見直しと二重化、キャッチフェンスの設置などの対策が30度バンクに施された[88]。

- 1973年(昭和48年)11月23日

- 富士GC最終戦における、多重炎上事故。この事故により、中野雅晴が死亡した[23]。この事故は、中団を走っていた生沢徹がスピンして漆原徳光と接触したことに端を発して発生し、直後を走っていた中野が急減速したところに後続車が次々に追突し、計8台を巻き込む大事故となった[89]。事故車両のいずれもがバンクの下に滑り落ちたことで、コースはその後も走行可能な状態で、このレースは東京12チャンネルによって生中継されていたことから[注釈 35]、レース主催者は、テレビ放送に空白が生じないようにするため、レースを続行する判断を下した[89][注釈 36]。結果、炎上事故が延々と放送されることになり、後日、大手メディアからも批判を受けた[89]。また、事故後も、炎上の原因となった燃料タンクの安全性などに根本的な対策が講じられることなく、翌シーズンの開幕を迎えることとなる[89]。

- 1974年(昭和49年)6月2日

- 富士GC第2戦における、多重炎上事故。この事故により、風戸裕と鈴木誠一が死亡したほか、観客や後続の選手ら6人が重軽傷を負った[91][19]。前年の事故から短期間の間に起きた事故であり、FISCOは30度バンクの使用中止を間を置かずに決定した。

このバンクには以下の「欠陥」があったと指摘されている。

- レコードラインが1本しか存在しない

- バンクで3台が並走できるよう設計されたデイトナなどと異なり、走行ラインが実質的に1本しか存在しないため、並走することができない[85]。結果、ホームストレートで前走車のスリップストリームに入って追い抜こうとしても、バンクに並走して進入することはできず、一列に並んだ状態で進入するほかなくなる[85]。このことはバンクの入口であるメインストレート終端でレコードラインとなるアウト側を巡る争いを発生させ、1974年6月の事故も含め、多くの事故の一因にもなった[85]。

- そうなった原因のひとつは、このバンクが下り勾配に建設されたことにあった[37]。バンクの入口と出口で、コースにはおよそ70 mという大きな高低差があった[注釈 37]。そこに最大バンク角30度という大きな横勾配を持つバンクを建設したことで、レコードラインはバンク上方に限定されてしまい、アウトインアウトで走るとしても使えるのはバンク中段までで、バンク下段(イン側)を走ることは不可能となっていた[37]。

- ホームストレートからバンクに入る時の角度変化が急すぎることも、レコードラインを狭める原因となった[37][注釈 38]。

- バンク後半には「馬の背」と呼ばれる丘陵上の盛り上がりがあり、その「馬の背」を通過した後の区間のみ、車両を並走させることができ、30度バンク内で前走車をオーバーテイクすることが可能なのはそのわずかな区間だけだと言われていた[85]。

- 舗装の悪さ

- 舗装技術が未だ未熟な時代にバンクという特殊な建設を行った結果、バンク内の路面は複雑に波打つことになった[85]。

- 波打つ路面上を高速で走るレーシングカーには、縦横のG以外に、接地面が常に変わることによる外力が加わり、跳ねたり、底打ちしたりするという現象に苦しめられた[37][85]。

- そのことから、レース参加者は、30度バンク対策として、車両のフロアやサスアームを補強しなければならなかった[85]。富士スピードウェイのためだけに特殊なセッティングを要求されることになり、国外で実績のあったポルシェ・917のような車両を海外選手が持ち込んでも、そのままではレースにならないということもあったという[85]。

- 安全設備の欠如

- バンクの外側に車の飛び出しを押さえるコンクリートウォールなどの有効な設備を備えていなかった[37]。バンクの最上段外側には高速道路用のガードレールが設置されていたものの[41]、そのガードレールの基礎は脆弱で意味を成していないことは当時からしばしば指摘されている[37]。

- イン側からの風の吹き上げ

- イン側のコース内側には平地があり、バンクの下から風が吹き付けるため、車体と路面の間に横から空気が入り、車両が浮くことがあった[85]。

レースで30度バンクが使用されることはなくなったが、旧コース時代の末期にイベントの一環として、体験走行会が何度か行われたことがある。現在は、一部の路面がモニュメントとして遺されたメモリアルパークとなっている。

30度バンク廃止後 編集

1974年7月に30度バンクが廃止され、ショートカットコースをメインとしたレイアウトとなり、コース長は4.359 kmになった。バンクとそれに続くS字区間がなくなり、それに伴い、ホームストレートは約1.5 kmに短縮され、1コーナーはヘアピンとなるという変更が生じたが、それ以外はコースレイアウトに変更はなく、超高速コースである事には変わりない。1976年と1977年のF1もこのコースが使われた。

また、1970年代前半までは、一部のレースがコースを左回りで周回するレイアウトで開催されることがあったが、30度バンクの使用終了に伴い、以降のレースは全て右回りで行われる形に改められている[注釈 39]。ただし、ファン感謝デーや全日本プロドリフト選手権(D1グランプリ)、自転車のロードレースなど、自動車レース以外のイベントで本コースが使われる場合には、2020年代の現在でも左回りで周回することがある。

1980年代には4箇所の改修工事が行われた。

- ダンロップシケイン設置(1984年) - コース長: 4.410 km

- 1983年5月に佐藤文康が富士グランチャンピオンレースの練習走行中、最終コーナー入口の事故で死亡。同年10月には高橋徹が同じく富士グランチャンピオンレースの決勝レース中に最終コーナーで事故死し、観客にも死傷者が出た。

- これらの事故を受け、翌1984年シーズンを前に、300Rから最終コーナーの超高速区間の速度抑制を目的とし、300R出口と最終コーナー入り口の間にある丘を削る形で右、左、右と大きく切り返すシケインが設置された[92]。シケイン脇のウォール部分にダンロップの広告が設置され、ダンロップシケインと呼ばれる。この改修により、コース長は4.410 kmとなり、1984年と1985年の2シーズンに渡って使われた[92]。

- 1コーナーの形状変更(1986年) - コース長: 4.441 km

- 1コーナーは本来は30度バンク時代に緊急連絡用のショートカットルートとして設けられたもので、レース用に設計されたものではなかった。ホームストレートからブレーキを残しながら回り込むので、入り口で接触事故が起きやすかった。1986年シーズンの開幕を前に、30Rと60Rを組み合わせたコーナーへと改修され、ストレートエンドで十分減速してからコーナリングする形となった[92]。この改修により、コース長は4.441 kmとなる[92]。

- サントリーシケイン設置(1987年) - コース長: 4.470 km

- 1987年夏には、100R手前の左260Rの超高速コーナーにシケインが設置された[92]。コーナーだった区間を直進し、フルブレーキで左、右と切り返す形となった。これにより100Rは大きく狐を描くように右に回り込む形となり、難易度は大幅に増す事になる。サントリーがスポンサーとなり、1990年代以降は缶コーヒー「BOSS」の大看板が設置される。このシケインを「Aコーナー」、ダンロップシケインを「Bコーナー」とする簡略化した名称も一般的に使われるようになった[92]。この改修により、コース長は4.470 kmとなる[92]。

- なお、この時に1コーナーからバンクへと続く路面は剥がされ、ダートのランオフエリアとなった。

- 1コーナーの形状変更(1988年) - コース長: 4.470 km

- 1988年7月、富士500マイルの練習走行中に、クリス・ニッセンが駆るポルシェ・962Cが1コーナーでコースアウトし、大破炎上するという事故があった[92]。これを受けて、事故直後に1コーナーはさらに形状の見直しが行われた[92]。この時にコース長の変更は行われなかったが、1999年に再計測された際にコース長は4.400 kmに改められた[92]。

この1980年代の時点で、三菱地所はサーキットへの追加投資には消極的で、運営会社のFISCOはかろうじて黒字という財務状況だったことから、大金が必要な改修に費用を投じる余裕はなく[92]、事故が発生する都度、主にシケインを設置するという形で、部分的な改修が繰り返された。基本設計は1966年の開業当時からひきずったものであるため、サーキットの国際的な安全基準の高まりに追従することができておらず、1990年夏には、1コーナーのコンクリートウォールについて、危険すぎるとして来日外国人ドライバーたちから改修の要望書が提出されるといった事態にも発展した[87][注釈 40]。

リニューアル後 編集

2000年にサーキットを買収したトヨタ自動車が、200億円とも言われる多額の費用を投じて[73]、サーキットは全面的に刷新された。全面リニューアルされたサーキットは2005年から使われており、同年にFIAの「グレード1」を取得[4]。コース長は4.563 km、コーナー数は16となる。

ヘルマン・ティルケが再設計をするにあたり、富士スピードウェイ側からはメインストレートは残すよう要望が出され[93]、他の区間はティルケの裁量に任された。リニューアル以前、安全対策として各所に間に合わせのシケインが設置されていった一方、ランオフエリアは狭く[94]、サーキットの性格は曖昧なものになっていた。そのため、ティルケは、サーキットの安全性は高めた上で[94]、Aコーナーが設置される前の「超高速コース」という個性を復活させることを設計コンセプトにした[95]。

この再設計により、1コーナーから100Rにかけての区間が1983年以前の形状に近い高速寄りのレイアウトに戻ったほか、コース終盤の登り区間である第3セクター(ターン10以降)が大きく変更され、中低速コーナーの連続するテクニカルセクションへと姿を変えた。

- ターン1(TGRコーナー)~ターン2

- 右コーナーのターン1とターン2は旧レイアウトではどちらも直角に近い形状だったが、ターン1は鋭角なヘアピン形状へと改められ、ターン2も緩やかな右コーナーとなった。旧レイアウトではアウト側に充分なスペースがなかったため、ターン1の位置を内側に50 mほど移設することでランオフエリアが広げられた[93]。

- 両コーナーのイン側には小山状の盛り上がりがあったが、それを削り取ることで、ターン1手前(コース外側)の常設スタンド席から見渡せる範囲を広げる工夫が施された[93]。ターン2からの坂はなだらかになり、ターン3へつながる形状が改善された。

- 再設計にあたって、ティルケはメインストレートの長さが富士スピードウェイの最大の魅力だと考えたため、最大のオーバーテイクポイントであるターン1の形状には意が配られた[93]。

- ターン3(コカコーラコーナー)

- 旧レイアウトではサントリーシケインが置かれていたが、直角に近い形のシンプルな左コーナーに姿を変えた[93]。旧レイアウトでは特にコーナー入口が事故の多発地点となっていたため、関谷正徳の助言を受けてティルケが形状を変更した[93]。

- ターン4~ターン5(100R)~ターン6(ヘアピン)

- 大きな弧を描く高速右コーナーからヘアピンに至るという特徴的な区間であることから、旧レイアウトを維持することが心がけられた[93]。そのため、改修前後の変更は一見すると小さいが、ランオフエリア確保のため100Rの形状が若干変更され、改修前よりもカーブが緩くなり通過速度が高くなっている[注釈 41]。ヘアピンもイン側に若干移され、100R出口からヘアピン入り口の距離は縮み、ブレーキングが非常に難しくなった。

- ターン10(ダンロップシケイン)

- ヘアピンを抜けると右の超高速コーナー300Rへ入り、全開のままダンロップシケインへ入る。

- ダンロップシケインは、大部分のレースでは、ヘアピン状のターン10を右に鋭角にターンし、左(ターン11)~右(ターン12)とつづら折りに曲がる、シケインのレイアウトが使用されている[93]。フルブレーキから右に大きく切り返し、すぐに左に切り返して右に曲がりながら勾配を登る形となり、旧レイアウトのダンロップシケインと比べて通過速度は大幅に下がっている。

- もうひとつのレイアウトとして、ターン10を直角に右に曲がるレイアウトも用意されているものの[93]、自動車レースで使用されることは、極めて稀である。比較的規模の大きなレースでは、2018年7月20-22日に開催されたブランパンGTアジア第7戦で、シケインの舗装に剥離が生じたため、急遽、そのレイアウトを使用した例がある[96]。

- ターン13(第13コーナー)~ターン16(最終コーナー)

- コース終盤のテクニカルセクションは坂を上りながら、ブラインドでラインが複数あるという、難易度の高いつづら折りのコーナーが右、左、右と3つ連続で続く。最終コーナーもラインが複数あり、レースカテゴリーによっても異なるが、インベタで回るドライバーもいれば、外を回るドライバーもおり、ここの脱出がストレートの速度に影響するため、非常に難しいコーナーとされている。

(旧レイアウトに存在した)シケインを取り払い、すべてのコーナーをもっと内側に移動させて、(1983年以前の)元来のレイアウトにできるだけ近づけるようにした。もちろん現代のF1マシンにとっても十分なランオフエリアを確保した上でね。その結果、昔のコース全体をほぼ再現するような形になった。ただし問題がひとつあった。ラップタイムが短すぎたんだ──1周が1分を切るくらいだったからね。コースに極端な低速区間(ダンロップシケイン以降のつづら折り区間)を設けたのはそれが理由だ。(中略)あの低速区間を作らなければ、ラップタイムが短くなってしまい、F1のためのホモロゲーションを受けることができなかっただろう。そのため元々の計画(超高速コースの復活)からは少し違う結果になってしまったが、コースの4分の3は昔のコースにかなり似ていると思う。[94] — ヘルマン・ティルケ(2006年)

ピットレーン入り口はホームストレートの中間にあるため、ピットに入る速度を大きく抑制するためにシケイン状のコーナーになっている。このピット入り口のシケインを上手く通過する事でピットのロスも減らせる形になっている。また、ピットロード出口が以前と比べ1コーナー寄りに改められ、ピットアウト時のスピードを下げる工夫がなされている。

-

ターン1

-

ターン1(画像左奥)~ターン2~ターン3(画像手前)

-

100Rからヘアピン(ターン6)。ランオフエリアが新たに舗装された。

-

ダンロップシケイン(ターン10~ターン12)。画像右のコーナーがターン10。

-

ターン12(画像奥)~ターン13(画像手前)

コーナー名 編集

ネーミングライツが導入されており、各コーナーには以下の名称がある。ターンは現在のターン数による。

- ターン1

- TGRコーナー(2016年 - )[97]

- ターン3

- サントリーコーナー(1987年 - 2003年)

- コカコーラコーナー(2003年 - )

- ターン4~ターン5(100R)

- トヨペット100Rコーナー(2016年 - 2022年)[97]

- グリーンファイト100R(2022年 - )

- ターン6(ヘアピン)

- ADVANコーナー(2009年 - )

- ターン10~ターン12(シケイン)

- ダンロップ(1984年 - )

- ターン14

- ネッツコーナー(2005年 - 2009年)

- プリウスコーナー(2009年 - 2016年)

- レクサスコーナー(2017年 - 2018年)

- GRスープラコーナー(2019年 - )

- ターン15(最終コーナー)

- パナソニックコーナー(2005年 - )

立地 編集

富士山の東裾野、標高545-580mの土地にあり、天候が不安定であることで知られる。夕方以降には気温が急激に下がることも多い。また、気圧が低い関係からターボチャージャー搭載車が有利となり得るため、一時期のSUPER GTでは自然吸気車にハンデが与えられたこともあった。霧の発生も多く、緊急時用のドクターヘリの飛行が困難になることもある。

霧の発生や大雨により、レースの中止やスタートの遅延などが起きる場合もある。全日本ツーリングカー選手権ではスタートが大幅に遅延し、午後5時過ぎになってようやく中止裁定が下されたり、フォーミュラ・ニッポンではスタート遅延後に僅か5周で「レース成立」として終了した事例もある[注釈 42]。悪天候に見舞われたケースは以下の例がある。

- 1976年(昭和51年)10月 - F1世界選手権イン・ジャパン

- 1985年(昭和60年)10月 - 世界耐久選手権(WEC-JAPAN)

- 1990年(平成2年)5月 - 全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権 第2戦[注釈 43]

- 1998年(平成10年)5月 - 全日本GT選手権 第2戦(太田哲也#悲劇の事故)

- 2006年(平成18年)4月 - フォーミュラ・ニッポン 第1戦[注釈 44]

- 2008年(平成20年)9月 - フォーミュラ・ニッポン 第7戦

- 2013年(平成25年)10月 - FIA 世界耐久選手権 第6戦 [注釈 45]

コースレコード 編集

| カテゴリー | 記録 | ドライバー | メーカー・車種 | 樹立日 | レース名 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1966年 - 1974年6月(約6 km)[99] | |||||

| 二座席レーシングカー(グループ7) | 1分44秒77 | 北野元 | 日産・R382 | 1969年10月9日 | 日本グランプリ |

| 富士グランチャンピオンレース(3L) | 1分46秒16 | 高原敬武 | ローラ・T280/フォード | 1972年10月9日 | 富士マスターズ250キロ |

| 富士グランチャンピオンレース(2L) | 1分48秒08 | 黒澤元治 | マーチ・74S/BMW | 1974年5月4日 | 富士300キロスピード |

| フォーミュラ・リブレ | 1分48秒08 | 永松邦臣 | 三菱・コルトF2000 | 1971年5月2日 | 日本グランプリ |

| レーシングスポーツカー(グループ4) | 1分59秒43 | 生沢徹 | ポルシェ・906 | 1967年5月2日 | 第4回日本グランプリ |

| 1974年7月 - 1983年(4.359 km)[99] | |||||

| グループC | 1分10秒20 | ステファン・ベロフ | ポルシェ・956 | 1983年10月1日 | WEC-JAPAN(富士1000km) |

| 富士グランチャンピオンレース | 1分12秒12 | 星野一義 | MCS IV(マーチ・822)/BMW | 1983年3月26日 | 富士300キロスピード |

| フォーミュラ1 | 1分12秒23 | マリオ・アンドレッティ | ロータス・78/フォード | 1977年10月22日 | 日本グランプリ |

| フォーミュラ2 | 1分12秒62 | ジェフ・リース | マーチ・832/ホンダ | 1983年8月14日 | RRC富士F2チャンピオンズ |

| フォーミュラ2000 | 1分16秒58 | 星野一義 | ノバ・512B/BMW | 1977年6月4日 | 第5戦JAF富士グランプリ |

| 1984年 - 1985年(4.410 km)[99] | |||||

| グループC | 1分15秒92 | ハンス=ヨアヒム・シュトゥック | ポルシェ・962C | 1985年10月5日 | WEC-JAPAN(富士1000km) |

| フォーミュラ2 | 1分18秒31 | 中嶋悟 | マーチ・842/ホンダ | 1984年4月14日 | 日本フォーミュラ選手権 |

| 富士グランチャンピオンレース | 1分19秒77 | 星野一義 | MCS VI(マーチ・842)/BMW | 1985年10月19日 | 富士マスターズ250キロ |

| グループA | 1分37秒38 | ジャンフランコ・ブランカテリ | ボルボ・240ターボ | 1985年11月19日 | インターTEC |

| 1986年 - 1987年8月(4.441 km)[99] | |||||

| グループC | 1分14秒685 | 長谷見昌弘 | マーチ・86G/日産 | 1986年11月22日 | 全日本富士500km |

| フォーミュラ3000 | 1分17秒035 | 星野一義 | ローラ・T87/50/ホンダ | 1987年4月18日 | インターナショナルフォーミュラ |

| フォーミュラ2 | 1分19秒96 | 中嶋悟 | マーチ・86J/ホンダ | 1986年8月9日 | RRC富士F2チャンピオンズ |

| 富士グランチャンピオンレース(3L) | 1分18秒123 | 星野一義 | MCS7改(マーチ・86B)/フォード | 1987年3月28日 | 富士スーパースピード |

| 富士グランチャンピオンレース(2L) | 1分18秒370 | ジェフ・リース | MCS7(マーチ・85J)/ヤマハ | 1986年10月18日 | 富士マスターズスピード |

| グループA | 1分35秒615 | トム・ウォーキンショー | ジャガー・XJS | 1986年11月8日 | インターTEC |

| 1987年9月 - 2003年(4.470 km)[99][注釈 46] | |||||

| グループC | 1分14秒088 | 星野一義 | 日産・R92CP | 1992年5月2日 | JSPC全日本富士1000キロ |

| LMGTP | 1分16秒349 | 片山右京 | トヨタ・GT-One TS020 | 1999年11月6日 | ル・マン富士1000km |

| LMP | 1分16秒814 | エリック・コマス | 日産・R391 | 1999年11月6日 | ル・マン富士1000km |

| フォーミュラ3000 | 1分14秒854 | 黒澤琢弥 | ローラ・T92/50/DFV | 1993年4月10日 | インターナショナル・フォーミュラカップ |

| フォーミュラ・ニッポン | 1分15秒304 | 星野一義 | ローラ・T96/52/無限 | 1996年10月19日 | 第10戦 |

| フォーミュラ3 | 1分26秒344 | 片岡龍也 | ダラーラ・F302/トヨタ | 2003年4月6日 | ラウンド2 |

| 富士グランチャンピオンレース | 1分19秒904 | 関谷正徳 | レイトンハウス・89S(マーチ・89GC)/無限 | 1989年6月3日 | 富士グランスピード |

| GT500 | 1分23秒886 | 立川祐路 | トヨタ・スープラ | 2003年5月3日 | 全日本富士500km |

| GT300 | 1分31秒356 | 菅一乗 | モスラー・MT900R | 2003年5月3日 | 全日本富士500km |

| グループA (クラス1) | 1分31秒131 | 星野一義 | 日産・スカイラインGT-R (BNR32) | 1993年10月31日 | インターTEC |

| スーパーツーリングカー | 1分33秒035 | 服部尚貴 | ホンダ・アコード (CD6) | 1997年11月1日 | インターTEC |

| スーパーN1耐久 | 1分35秒173 | 粕谷俊二 | 日産・スカイラインGT-R | 1998年11月7日 | インターTEC |

| 2005年以降 (4.563km)[100] | |||||

| フォーミュラ1 | 1分17秒287 | フェリペ・マッサ | フェラーリ・F2008 | 2008年10月11日 | 日本グランプリ |

| スーパーフォーミュラ | 1分19秒972 | 野尻智紀 | ダラーラ・SF19/ホンダ | 2020年12月20日 | 第7戦 |

| フォーミュラ・ニッポン | 1分24秒290 | 松田次生 | ローラ・B06/51/トヨタ | 2008年4月5日 | 第1戦 |

| スーパーフォーミュラ・ライツ | 1分31秒370 | 宮田莉朋 | ダラーラ・320/トヨタ | 2020年12月19日 | ラウンド6 |

| フォーミュラ3 | 1分33秒309 | 坪井翔 | ダラーラ・F317/トヨタ | 2018年10月13日 | ラウンド8 |

| フォーミュラ4 (JAF-F4 / F-Beat) | 1分41秒266 | 山下健太 | ZAP・F108/ホンダ | 2013年11月24日 | JAFグランプリ特別戦 |

| フォーミュラ4 (FIA-F4) | 1分44秒733 | 大湯都史樹 | 童夢・F110/トムス | 2017年5月3日 | 第3戦 |

| LMH | 1分27秒794 | 小林可夢偉 | トヨタ・GR010 HYBRID | 2023年9月9日 | 富士6時間レース |

| LMP1 | 1分22秒639 | マーク・ウェーバー | ポルシェ・919ハイブリッド | 2015年10月10日 | 富士6時間レース |

| LMP2 | 1分28秒011 | ロベルト・ゴンザレス | オレカ・07/ギブソン | 2018年10月13日 | 富士6時間レース |

| LMGTE | 1分35秒884 | マルコ・ソレンセン | アストンマーティン・ヴァンテージ GTE | 2018年10月13日 | 富士6時間レース |

| JLMC | 1分31秒065 | 伊藤大輔 | クラージュ・LC70/無限 | 2007年6月2日 | 第2戦 |

| GT500 | 1分25秒764 | 山下健太 | トヨタ・GRスープラ | 2021年11月27日 | 富士300km |

| GT300 | 1分34秒395 | 山内英輝 | スバル・BRZ | 2021年11月27日 | 富士300km |

| スーパー耐久 (ST-X) | 1分38秒321 | ハリソン・ニューウェイ | 日産・GT-R | 2019年6月1日 | 第3戦 |

| FISCO Circuit Trial (総合)[101] | 1分45秒367 | 林雅弘 | ポルシェ・918 | 2022年3月21日 | FISCO Circuit Trial |

主な開催レース・イベント 編集

現在開催中 編集

- FIA 世界耐久選手権・富士6時間レース(1982年 - 1988年、2012年以降)

- スーパーフォーミュラ

- スーパーフォーミュラ・ライツ

- SUPER GT

- スーパー耐久(富士24時間レースを含む)

- アジアン・ル・マン・シリーズ

- GTワールドチャレンジ・アジア

- スーパーカーレースシリーズ

- チャレンジカップジャパン

- インタープロトシリーズ

- フェラーリ・チャレンジ

- ポルシェ・カレラカップ

- 富士チャンピオンレース

- 全日本プロドリフト選手権(D1グランプリ)

- ドリフトマッスル

- メーカー別イベント:

- TOYOTA GAZOO Racing Festival

- NISMO FESTIVAL at FUJI SPEEDWAY

- MAZDA FAN FESTA at FUJI SPEEDWAY

- フェラーリ・レーシング・デイズ

- マクラーレン・トラックデイ・ジャパン

- モータースポーツ以外のイベント:

- 富士マラソンフェスタ

- サイクルフェスタ

- ママチャリグランプリ

過去に開催 編集

- 富士200マイル / 富士インター200マイル(1966年、1968年 - 1985年)

- 日本インディ(1966年)

- 日本Can-Am(1968年・1969年)

- 1971年以降は富士GCの1戦として開催。

- ロードレース世界選手権・日本グランプリ(1966年・1967年)

- 富士グランチャンピオンレース(1971年 - 1989年、2002年 - 2006年)

- サポートレースとして、富士スーパーシルエットシリーズ(富士SS)を開催(1979年 - 1983年)。

- F1・日本グランプリ(1976年・1977年、2007年・2008年)

- 富士ロングディスタンスシリーズ(1977年 - 1992年)

- インターTEC(1985年 - 1998年)

- 富士スーパースプリント(1986年 - 1988年)

- インターナショナルF3リーグ(1990年 - 1993年)

- JAFグランプリ・FUJI SPRINT CUP(2010年 - 2013年)

- モータースポーツ以外のイベント:

- FISCOマラソン(1976年 - 1983年)[59][60]

- マウント・フジ・ジャズ・フェスティバル(2002年 - 2003年)

- ウドー・ミュージック・フェスティバル(2006年7月22日・23日)

- 2020年東京オリンピック(自転車競技)(2021年)

場内設備 編集

コース 編集

場内には本コースの他に、種目および目的別に下記の4コースがある。

- ショートサーキット

- 30度バンク跡近くに所在。18通りのコースレイアウトが可能で、全長は810 mから920 m。新型市販車のメディア向け試乗会で頻繁に使用されている。コース監修は関谷正徳。

- マルチパーパスドライビングコース

- ジムカーナコース

- カートコース

- ターン4(100R)外側の位置に所在。レーシングカート用のコースで、全長は500 m(ショートコースは200 m)。本コースのレイアウトを模している。

本コースでレースなどのイベント・搬入が行われない日には、持ち込んだレース専用車(ナンバー付き車輌も含む)による時間貸しの練習走行枠が設けられている(サーキットライセンスの取得が必要)ほか、貸し切り走行や自家用車での走行、オフィシャルカーの同乗走行を行うことも可能である[102]。

また、N1仕様のトヨタ・86やフォーミュラチャレンジ・ジャパン用のフォーミュラマシンのレンタルや、プロドライバーによるレッスンプログラムも用意されている(サーキットライセンスの取得が必要)[103]ほか、カートコースではレンタルカートによる走行も可能である[104]。

観客スタンド 編集

- グランドスタンド

- 本コースストレート前に設けられており、座席数は22,288席。ドリンクホルダーも備えられた観客席が多数設けられているほか、バリアフリー対応の観客エリア、エレベーターやバリアフリー対応のトイレ、おむつ交換台や授乳所、自動販売機なども多数備えられている。

- グランドスタンド最上部には貸し切りが可能な観戦ラウンジ「プラチナルーム」が10部屋設けられている[105]。

- 折り紙の形を模したという、特徴的な形状の屋根を持つ。

- イベント広場

- グランドスタンド裏のエリアはイベント広場となっており、全日本格式クラスのレースの開催時には様々なイベントが行われるほか、多数の飲食店や土産物店、地元の名物料理などの屋台の出店が行われる[106]。

- 総合案内所が設けられている。

- 第1コーナーグランドスタンド

- ホームストレート終端に設けられた常設の観客スタンド(屋根なし)で、座席数は2,200席[107]。

その他、サーキット内には観客エリアが複数設けられており、グランドスタンド以外は全て芝生席となっている。

グランドスタンドを含む主な観客エリアの周辺には、バリアフリー対応のトイレや自動販売機、駐車場などが備えられている。

ピット及びパドックエリア 編集

ピットを含むパドックエリアは、メインストレートを挟んでグランドスタンドの反対側に位置している。ヘアピン付近の観客エリアとグランドスタンド(イベント広場)との間には歩行者用の地下通路を備え、そこを介して行き来することができる[注釈 47]。地下通路には上りのみのエスカレーターもある。

パドックエリア内への入場は大規模なレースがある時は制限され、有効なパスを持っていないと入場できない。

- コントロールタワー

- 1993年竣工[108]。FSWとしての名称は「コントロールセンター」。ピットビルAと並んで設けられている3階建ての建物で、ピットロードの入口近くに位置している。内部には競技役員室やメディカルセンター、事務所がある。

- 1990年代に新築された比較的新しい建物だったため、2000年代のリニューアル時に建て替えなどはされず継続使用されている。

- Aパドック

- コントロールタワーに並んで、3階建ての「ピットビルA」、1階建て(屋上付き)の「ピットビルB」が設けられている。

- ピットビルA

- 間口7 m、奥行き22 mのピットボックス34庫から成り、電動シャッターや電源、控室とトイレ、モニターを備えている。SUPER GTなどのビッグレースでは、メインイベントの参加チームは基本的にこちらの施設を使用する。

- 2階はメインストレートとピットが見下ろせる多目的ルーム「クリスタルルーム」が9部屋、メディアルーム、ブリーフィングルームがあり、表彰台もこの階にある。

- 3階(最上階)は吹き抜けながらも屋根が設けられており、ここからレースを観戦することが可能である。ピットビルAは車両用エレベーターを備えており、この3階ではイベントなどで車両の展示が行われることもよくある。

- ピットビルB

- 間口7 m、奥行き11 mのピットボックス11庫から成り、電動シャッターや電源、モニターを備えている。

- 1階建てだが、屋上が設けられており、ここからレースを観戦することが可能である。

- パドックスイート

- ピットビルAの裏に設けられた2階建ての施設で、6棟12部屋ある[105]。中にはソファーや机といす、トイレとシャワー室、厨房や冷蔵庫などを備え、主にイベント中にレーシングチームが利用する。

- 別棟にタイヤやパーツメーカー、ドライビングスクールの施設やオフィスなどが備え付けられている。

- B/Cパドック

- コントロールタワー脇(最終コーナー寄り)のBパドックには、車検場やENEOSのガソリンスタンドがある[109]。ガソリンスタンドから300R方面に向かうとCパドックがある。

- BパドックとCパドックは建物としてのピットガレージはなく、レース時はテントが使用される。サポートレースの参加チームが主に使用する。

- CRANE Garden(クレインガーデン)

- Aパドック裏にあるレストランで、席数は136席。土産物店[110]を併設している。

- ヘアピン入口寄りの高台に位置しており、コースを見下ろせる作りになっている。

- 2000年代半ばのリニューアル時にフラッグス(旧ドライバーズサロン)に代わる施設として設けられた。2021年3月5日以前は「ORIZURU」という名称で、セルフサービス式だった。

トヨタ関連施設 編集

- モビリタ

- 敷地内にトヨタ自動車の交通安全センター「モビリタ」[111]が置かれており、企業、団体向けの交通安全教室が平日に開催されている他に、一般ドライバー向けの各種交通安全教室も開催されている。

「モビリタ」や「CGパーク」を含む各エリアは、レースやオーナーズクラブイベント、新型車試乗会などの自動車イベント以外にも、音楽イベントなどの様々なイベントの会場としても供用されている。なお、レースなどのイベントが開催されない時、特にオフシーズン時期には、一部の駐車場をトヨタ自動車の出荷前の新車のモータープールとしても使用していることがある。

サーキット事務所 編集

東ゲート脇に運営会社である富士スピードウェイ株式会社の本社とサーキット事務所が設けられており、サーキットライセンスの取得やコース貸し切りの申し込み、プレス受付や広告看板の掲出申し込みなどに対応している。また、コントロールタワーにも事務所が設けられており、サーキット走行券の購入などはこちらで行う。東京都千代田区内にも富士スピードウェイの東京営業所がある。

西ゲート周辺 編集

- ウェルカムセンター

- 西ゲートに隣接して設置されている、企画展示等のための施設[113]。ROOKIE Racingのガレージも置かれている[113]。

- 西ゲート付近(最終コーナーのアウト側)に所在する。所有と経営はトヨタ不動産(ホテル建設当時の名称は「東和不動産」)、実際のホテル運営はハイアットホテルアンドリゾーツが行っている[114][注釈 48]。

- ホテル内に、トヨタ博物館の監修による展示施設である、「富士モータースポーツミュージアム」が併設されている[114]。

- 入口は西ゲートとは別になっており、サーキット利用者以外でも利用が可能。

- モータースポーツ顕彰碑

- 西ゲート脇(ゲート外側)に2017年に建立された。

- ブリヂストンアーチ(BSアーチ)

- 西ゲートとグランドスタンドの間の場内道路上に掛かっているタイヤ状の看板。サーキットの開業当時から設置されており、形状は基本的に同じだが、今日までに意匠は何度か変更されてる[115]。

- ガソリンスタンド

- 西ゲート脇にENEOSのガソリンスタンド(富士スピードウェイ西ゲートSS)が設けられている[116]。このガソリンスタンドは、かつては西ゲート(旧メインゲート)から入場したゲート内にあったが、2000年代のリニューアルでサーキット外に移設され[74]、サーキット利用者以外の利用も可能となっている。

かつて存在した施設 編集

- コントロールタワー(旧)

- ピットロード入り口に存在した4階建ての建物。1階は高床式で8本の柱と外付けの階段のみが見え、2階から4階の四方が全面ガラス張り、上から見て八角形の屋根を持っていた[117]。その独特な形状からサーキットのシンボル的存在となり[26][117]、「金魚鉢」とも呼ばれて親しまれた[117]。1993年に新コントロールタワー(コントロールセンター)が建設された後も残され、2000年代半ばのリニューアル時にも残すかどうか検討されたが[115]、取り壊された。

- 富士スピードウェイホテル(旧)

- 通称「FISCOホテル」[118]。「ドライバーズロッジ」とも呼ばれた[26][117]。

- 2階建てで、宿泊用の36部屋、大規模なレストランや大浴場を有していた[26][117]。入口はサーキットとは別で、当時のメインゲートである西ゲート左手の先に所在しており[118]、東富士カントリークラブのロッジとしての役割も持っていた。

- 営業していた期間は短く、1966年のサーキット開業から1970年頃までだったとされる。営業終了により建物は取り壊され、1980年頃には跡形もなくなっていた。ほぼ半世紀後に同じような場所に建てられた同名のホテルとは無関係。

- ドライバーズサロン / フラッグス

- 食堂で、パドックエリア内のヘアピン出口寄りに存在した[115]。1990年代に拡張されて「フラッグス」と改称され、ミニコンビニも併設された[115]。2000年代のリニューアルに際して取り壊され、新たなレストランとして「ORIZURU」(現在の「CRANE Garden」)が設置された。

- 富士ジュラシックウェイ

- 2017年7月に、トヨペット100R内側の森の中にティラノサウルスやステゴサウルス、イグアノドンなど、15種類以上の恐竜の実物大模型や骨格模型などが置かれた子供向け娯楽施設としてオープンした[119]。COVID-19の流行を受け、2020年に閉鎖された。

場内放送 編集

レース開催時には周波数79.7MHzのミニFMで場内実況される[120]。 また、2016年より一部レースが地元のコミュニティ放送局エフエム御殿場(富士山GOGOエフエム)でも場内実況が放送される。

過去には、テレビジョン放送の実験も行われた。東通が総務省のホワイトスペース特区募集に提案し[121]、特区として認定され[122]、2011年11月の富士スプリントカップからワンセグ放送を実験[123]、2012年5月のSUPER GTからワンセグ放送のほか、場内に設置されたデジタルサイネージへのフルセグ放送の実験も行われた。これらは実験試験局[124]によるものであった。実験結果より、地上一般放送局を開設するには設備投資の費用を捻出することが最大の課題とわかり広告収入のみで投資の回収は困難と判断[125]、結局エリア放送は開始されなかった。

入場料/走行料 編集

入場料金 編集

レースやイベントが開催されていない日でも入場が可能で、入場料は大人(18歳以上)が1,200円、高校生900円、中学生以下やFISCOライセンス保持者・FISCOクラブ会員は入場無料である[126]。入場料には場内駐車場代が含まれている[126]。

レースやイベントが行われている日は、それぞれのレースやイベントの入場料に準じる。また、指定されたレースについて自由観戦エリアで観戦できる、「チェカパス」と名付けられた年間パスがある[127]。

走行料 / 利用料 編集

各コースごとに走行料金が設定されており、イベントが開催されていない平日・休日に有料で走行が可能[126](FISCOライセンスの取得が必要[128])[注釈 49]。

時間ごと、もしくは全日で、コースや、イベントスペース、駐車場エリアを貸し切りで使用することも可能で、それぞれ料金設定がされている[126]。

周辺 編集

現在 編集

富士スピードウェイに隣接して、ゴルフ場「東富士カントリークラブ」と、大型公園墓地の「富士霊園」があり、どちらもFISCO時代の親会社である三菱地所が経営している[注釈 50]。

西ゲート周辺の大御神地域は、ノバ・エンジニアリング、シフト、近藤レーシングガレージなど、多数のレーシングガレージやメンテナンス工場が集中しているため、「大御神レース村」と呼ばれている[130][61]。やや離れた御殿場市内の国道246号沿いのトムス御殿場ファクトリーが所在する一帯は、「レース村御殿場支部」とも呼ばれた[61]。他にも、小山町内には東名スポーツ[注釈 51]、セルモ[注釈 51]、御殿場市内にはムーンクラフト[注釈 51]、チーム・ルマン[注釈 51]、ホシノインパル、中嶋企画、KONDO Racing、ほか、多くのレーシングチームやメンテナンス会社の関連施設が散在している。

計画 編集

2027年度に完成予定の新東名高速道路の小山PA(仮称)とスマートICの開発に伴い、同エリアが「モータースポーツ関連産業エリア」として、再開発される計画もある[131]。

アクセス 編集

市街地や観光地に囲まれていることから、国内の他のサーキットと比べ交通手段は比較的恵まれており、高速道路のインターチェンジに至近な上に、近隣の複数の鉄道駅からのバス便もあるほか、鉄道駅からタクシーでもアクセスできる。

観客は「東ゲート」もしくは「西ゲート」の2つの入場ゲートから自家用車、シャトルバスもしくは徒歩でサーキット内に入るのが一般的である。2023年現在、東ゲート(メインゲート)と西ゲートのどちらも営業時間中は常時オープンしている[113]。

自動車/オートバイ 編集

自動車で来場する場合は西ゲート/東ゲートから入場し、場内に複数ある駐車場(15か所の自動車用駐車場と1か所のオートバイ専用駐車場)が使用できる。また、大規模レースの際は場外に臨時駐車場が設けられ、各ゲートと主要観客席、駐車場を結ぶ場内シャトルバスが運行される[132]。

主要なアクセスルートとなる東名高速道路は非常に交通量が多い上、休日ともなると富士山や富士五湖などの観光地に向かう観光客や、御殿場プレミアム・アウトレットに向かう買物客、ゴルフ客がこれに加わること、またサーキット周辺の幹線道路は国道246号と国道138号(御殿場バイパス)等に限られ、レース開催時には御殿場インターチェンジやぐみ沢交差点、棚頭交差点、国道246号生土交差点・白岩交差点付近での渋滞が発生しがちであった。

2012年(平成24年)には、新東名高速道路の御殿場ジャンクション以西が開通、2019年には最寄りの東名高速道路の足柄サービスエリアにスマートICが設けられ、東名高速道路の上下路線への所要時間が大幅に短縮された。

さらに将来的には、新東名高速道路の小山スマートインターチェンジが、東西ゲートからそれぞれ数百メートルの距離に設置される予定であり、これによる利便性の向上が期待されている[131]。

- 東名高速道路 - 大井松田ICから約30分、御殿場ICから約20分、足柄スマートICから約15分[133]

- 東富士五湖道路 - 須走ICから約10分[133]

- 新東名高速道路 - 新御殿場ICから約15分[133]、小山スマートIC(事業中、2027年度開通予定)[134]

鉄道 編集

複数の鉄道駅から公共交通手段(路線バスもしくはタクシー)を使ってアクセスできる。なお、臨時バスが出ない通常時に路線バスでゲートまで直行できるのはJR御殿場線の御殿場駅もしくは駿河小山駅に限られる。交通系ICカード利用の場合JR東日本から御殿場線へ乗り換えの際そのまま乗り換えることはできないが、TOICAの利用可能範囲が国府津駅まで拡大されたため、一旦下車し専用の改札口より入場することで交通系ICカードを利用することができる。

- JR御殿場線:御殿場駅、駿河小山駅(駅から富士急行路線バスまたはタクシー)

- 小田急小田原線:新松田駅(御殿場線または開成駅始発当駅経由臨時バス乗り換え)

- 小田急小田原線:開成駅(当駅始発新松田駅経由臨時バス乗り換え)

- 富士山麓電気鉄道富士急行線:富士山駅(御殿場駅行きバス乗り換え)

バス 編集

JR東海御殿場線の御殿場駅(富士山口側5番)や駿河小山駅から冨士霊園行きの富士急行の路線バスに乗車し、バス停「スピードウェイ東ゲート」又は「スピードウェイ西ゲート」で下車というルートの他に、御殿場駅(富士山口側5番)から上野行きの富士急モビリティの路線バスに乗車し、「スピードウェイ東ゲート」で下車というルートもある[135]。いずれも各ゲートまでの所要時間は30分-40分程度である。交通ICカード可

さらに、全日本格式や国際格式の大きなレースの際には、JR御殿場駅(富士山口側7番)からの臨時バスのほか、小田急小田原線開成駅から新松田駅経由の臨時バスも運行される。

タクシー 編集

JR御殿場駅や駿河小山駅からタクシーでアクセスすることも可能である(各ゲートまで20分-25分程度)[135]。なおサーキット内にはタクシー乗り場はない上に、流しのタクシーもほとんど走っていないが、電話で場内に呼ぶことが可能である。

ヘリコプター 編集

北ゲート付近にヘリポートがあり、事前に予約することで一般のヘリコプターが有料で利用することが可能である[136][137][注釈 52]

宿泊 編集

敷地に隣接して「富士スピードウェイホテル」が所在する。また、地元の小山町[138]及び御殿場市周辺は元々避暑地や富士山登山の拠点であり、ビジネスホテルやシティホテル、リゾートホテルや旅館、民宿やユースホステルの他にも、会員制リゾートホテルをはじめとする宿泊施設が多数点在する。また、周辺には山中湖や河口湖、箱根といった日本有数の観光宿泊施設の集積地があるため、通常時は宿泊施設の確保が比較的簡単にできる。

一方、富士スピードウェイの世界選手権大会や全日本格式のレースの開催日や連休、富士急ハイランドでの野外コンサート、御殿場市のゴルフ場でのプロゴルフトーナメント[139]の時期は、観客や関係者により早くから予約が埋まるので注意が必要である。

富士スピードウェイが登場した作品 編集

- 映画

- 007は二度死ぬ(1966年)

- 栄光への5000キロ(1969年)[注釈 53]

- 哀愁のサーキット(1972年)

- 汚れた英雄(1982年)

- ラッシュ/プライドと友情(2013年)

- テレビドラマ

- 西部警察シリーズ(1981年、1983年)

- ポールポジション!愛しき人へ…(1992年)

- エンジン(2005年)

- アニメ

- オーバーテイク!(2023年)

- 主人公が御殿場市に居住している設定で、周辺地域も描写される。

- HIGHSPEED Étoile(2024年)

- 現行のレイアウトに旧レイアウトの30度バンクとS字コーナーを合体させた、架空仕様の「ネオ富士スピードウェイ」でのレースも登場している。

- ゲーム

- アーケードゲーム。1982年当時の旧コースが収録されている。

- レーザーグランプリ(1983年・タイトー)

- GPワールド(1984年・セガ)

- グランツーリスモシリーズ(販売:SCE/SIE、開発:ポリフォニー・デジタル)

- グランツーリスモ4プロローグ(2003年)

- 初収録。リニューアル前のレイアウトを収録[140]。

- グランツーリスモ4(2004年)

- リニューアル前とリニューアル後のレイアウトを収録。

- グランツーリスモ5プロローグ(2007年)以降

- 基本的にリニューアル後のレイアウトのみを収録(2009年発売のPSP版を除く)。

- ツーリスト・トロフィー(2006年・販売:SCE、開発:ポリフォニー・デジタル)

- リニューアル前とリニューアル後のレイアウトを収録。

- 2020年に「富士スピードウェイ公認コースMOD」を追加。

- Assoluto Racing(2016年・Infinity Vector)

関連項目 編集

脚注 編集

注釈 編集

- ^ 他、レース場及びレース場の付帯設備の貸し出し、ドライビングスクールの経営、看板広告・プログラム広告など広告に関する業務、といったことを事業内容にしている。

- ^ 非常設の「グレード1」サーキットを含めると、バクー市街地コースのホームストレート(約2.2 km{1箇所の緩いカーブを含む})、ラスベガス・ストリート・サーキット(約2 km{1箇所の緩いカーブを含む})のほうが長い。グレード1のサーキットで長いストレートを持つ他の常設サーキットとしては、上海インターナショナル・サーキット(1.202 km)、バーレーン・インターナショナル・サーキット(1.090 km)、ルサイル・インターナショナル・サーキット(1.068 km)がある。

- ^ より長いストレートの例は少なく、バクーのほか、グレード1の認定を受けていないサーキット(コースレイアウト)では、ニュルブルクリンク・北コースのドッティンガー・フーエ(約2 km)、ポール・リカール・サーキットのシケインを置かないミストラル・ストレート(約1.8 km)、歴史的にはアヴスの2本の直線路(どちらも約9 km)、サルト・サーキットのシケインが設けられる前のミュルサンヌ・ストレート(約6 km)、建設されなかったハノイ市街地コースのストレート(1.5 km。ただし直線ではない)といった例があるのみとなる。

- ^ 当時の建設大臣である河野一郎(1961年から1964年7月にかけて大臣職を務めた)の提唱が企画の発端になったという説があるが[12][13]、河野が日本ナスカー社(森長英)からの要請で建設計画に参画を始めたのは1964年秋以降とされており(後述)、この説は経緯や時系列が建設計画の当事者たちの証言と一致しない。富士スピードウェイ自身は、自社刊行物の中でニコルズがストックカーレースを誘致しようとした動きがサーキット設立の発端となったとたびたび記しており[14][11][15]、第三者による関連書籍でも同社の見解に沿った説明がされている(各関連書籍の記述や実際に建設に携わった当事者の証言では例外は見られない)。河野の息子で自身も建設計画に深く携わった河野洋平も、建設計画は河野の参画以前から存在し、森長英の要請で関わり始めたという経緯を具体的に述べている[16]。

- ^ ニコルズがNASCAR方式のレースを日本に導入しようとした動機について、ニコルズ本人は自身の思いによるものだと述べているが[17]、自国の自動車産業を日本に進出させたい米国側の意向によるものだという説もある[18][19]。

- ^ ニコルズが森に売り込みを行った時期は1963年秋とされる。ニコルズは、丸紅飯田を特に決め打ちして交渉したわけではなく、総合商社の上位から接触していき、丸紅飯田は「4番目」だったと述懐している。

- ^ 日本ナスカー社は資本金2000万円で設立されたにもかかわらず、NASCAR社との3万ドル(当時のレートで約1080万円)もの多額の契約料で契約した[9]。それとは別に、設計者のチャールズ・マネーペニーにも2万5000ドル(約900万円)の契約料を支払った[9]。このことは日本ナスカー社の資金が1年も経たずに枯渇する要因のひとつとなる[22]。

- ^ モスが来日して現地視察を行い、コースレイアウトへのアドバイスを行った時期について、「9月」[23][24]、「初秋」[22]という説があるが、1964年当時の記事では「8月」[25]となっているため(発行日が8月末の雑誌に掲載されているため)、ここでは8月としている。

- ^ 小山町による積極的な誘致活動が決め手になった[19]。同町が誘致活動を行った背景として、富士スバルラインの開業(1964年)があったとされ、それまでの同町は須走地区にあった民宿が富士登山口として栄えていたが、宿泊客の減少を他の産業で補う必要があったためと考えられている[19]。

- ^ 賃料は経済状況の変化を見て3年毎に更新[21]。この時に日本ナスカーが提示した経営見通しは非の打ち所がないものだったと地権者たちから評価された[27]。なお、副社長の河野洋平は後年のインタビューで土地を「100万坪」、借地期間を「確か99年間」と言っているが[28]、これは記録とは異なる(河野本人も記憶に基づいて話すので正確さは自信がないと前置きしてインタビューを受けている)。

- ^ この時の地権者たちの意志は固く、1980年代に三菱地所側の要望(業態をサーキットからレジャー施設に変更したい)で廃止問題(→#廃止の危機)が起きると、地権者の大部分はサーキットを別の施設に転用することに反対し[27][29]、少なくとも借地期間の「30年間」はレース場として使うよう望んだという[29](サーキットを維持することを大前提として、敷地内にレジャー施設など他の用途の施設を置くことには反対していない[29])。

- ^ 日本ナスカー社とNASCAR社が契約した時点では「平坦な土地」が用意されるという話がNASCAR社に伝えられており、マネーペニーはそれを大前提とした設計案とコース模型を訪日前に完成させていた[20][32]。

- ^ モスを招聘したのはニコルズで、当時の日本でモスは「レースの神様」といった位置付けだったので、その威光を利用する意図があった[31][32]。招聘の狙いはいくつかあったとされ、ロードコースへの再設計という方針の大転換をするための後ろ盾(モスの威光)を必要としたこと[31][32]、実際にモスの知見を必要としていたこと[33](この点はマネーペニーが要望した[31])、遅々として進まない建設計画に苛立っていた地権者たちをなだめること[19][33]、などの目的があったと言われている。ロードコースへの転換は後述の河野グループの参画以前に決定した[34]。

- ^ 当時、大映社長の永田雅一の主宰で「タキシード会」という集まりがあり、森と河野は政財界の人間で構成されたその会のメンバーで、以前から非常に懇意にしている仲だった[16]。サーキット建設に関する話を河野はこの会で初めて聞いたと考えられている(息子の河野洋平の見解)[16]。

- ^ 河野一郎が参画を決めたのは森への義理立てによるもので、河野本人はレース場自体には特に関心を持っていなかった[28]。森の後任社長の鈴木九平(日本水産元社長)は経団連の有力メンバーで、サーキット建設に専任・専念できる立場ではなく[36]、後見役という形で関わった[37](鈴木も河野との関係からこの役目を引き受けた)。年長者たちがそうした具合で建設計画とは距離を置いていた一方、河野の息子で当時26歳だった洋平は、米国帰りで運転免許も取得したばかりで、自動車に興味を持っていたという時期だったこともあって[28]、サーキット建設に熱心に入れ込むことになる[38]。河野一郎が送り込んだもう一人の副社長として、建設省出身の谷藤正三(後のFISCO 2代目社長)が就任し、技術面の責任者となった[37]。谷藤は京都帝国大学土木工学科出身のテクノクラートであり、FISCO側に建設工事の専門家が他にいなかったこともあって、建設会社との折衝など全般に渡って「その知識と経験はずいぶんとものを言った」という[39]。

- ^ 河野洋平はサーキット開業後の1966年6月までは副社長を務めた[35]。それまでの間、1965年12月の日本GP開催発表の記者会見や[44]、1966年5月の第3回日本GPの時は副社長を務めている(本人も副社長として日本GPを迎えたことを回顧している[45])。FISCOを去った後、河野は1967年1月の第31回衆議院議員総選挙で初出馬した。以降の河野は、政治家として非常に有名になった反面、政治家となる以前に富士スピードウェイに関わっていたことはあまり知られていない。

- ^ 河野一郎の生前も洋平らは資金集めに苦労しているが、河野の口利きで日本開発銀行からの融資があることは時間の問題と考えられていた[35]。

- ^ 渡辺はこの参画には大成建設への義理立てや、若い河野洋平を助ける意味合いが大きく、三菱地所として自動車レース場を長く所有する意味はなく、いずれは自動車会社なりに渡すべきものだという認識を示している(1967年)[47]。将来的に他者に売却するという腹案があったことで、渡辺は、より良い状態で事業を引き渡せるようにするため、サーキット経営についても真剣に考え、ル・マン24時間レースや欧米のサーキットを視察して回り、熱心に取り組んだ[46]。

- ^ 三菱地所は富士スピードウェイに隣接する土地を以前から所有し、そこで冨士霊園の経営を行っていた[48]。三菱地所は富士スピードウェイの借地内に建設中だった東富士カントリークラブにサーキット以上に関心を持っており、こちらの建設も引き継ぐことになる[48](同ゴルフ場は渡辺武次郎がコース設計に加わって完成し1967年10月に開場)。

- ^ 1976年のレースはFISCO、スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社の共同主催によって開催されたが、開催が赤字に終わったことが問題視され、スポーツニッポン社は1回の開催のみで主催から降りた[53][54]。一方、F1CAと複数年開催の契約を結んでいた手前もあり[53][55][54]、1977年の開催では、日本自動車連盟(JAF)がFISCO、TBS・毎日新聞社と組む形で日本モータースポーツ協会を設立して、主催者を引き受け、開催が継続された[55][54]。JAFは、当初、FISCOと鈴鹿サーキットに単独主催の話を持ち掛けたが、両サーキットに(赤字開催が目に見えているということで)断られ、日本自動車工業会、自動車メーカー各社からの協力も拒否されたため、やむなく自身の主導で主催することにした[55]。このことは、1977年の事故で批判を浴びたJAFが主催者から降りることの伏線となる[54]。

- ^ 青年会議所が提出した陳情書は無知と偏見に基づいたもので、この時点では、静岡県側も小山町とよく話し合うよう諭すという穏当な対応をした[58]。しかし、1980年になって、三菱地所が御殿場JCの意を汲む方向で動き出したことで、事態は厄介なものへとなっていった[58]。以降、三菱地所は、サーキットを他の事業に転用しようとしているのは静岡県知事からの要請によるものだという(筋の通っていない)説明を繰り返し行うことになる[61]。

- ^ 当時のFISCOの経営陣は三菱地所出身者で占められていた。この発表により、三菱地所と静岡県知事の思惑が明らかとなり[64]、関係者は危機感を強めることになる。

- ^ 漫画家のしげの秀一は『バリバリ伝説』(『週刊少年マガジン』)のタイトル頁で、主人公巨摩郡が「FISCOなくなったら困るぜ!みんなで反対しよう!」と呼びかける形で反対運動に賛同した。

- ^ この間、7月7日に静岡県知事に新任の斉藤滋与史が就任している。前任の知事で再選(4期目)を目指さず引退した山本敬三郎(在:1974年 - 1986年)が三菱地所寄りだったのに対して、元衆議院議員の斉藤は自動車産業に理解があったとされ[67]、知事に当選した場合に存廃問題にも影響があるだろうということは、斉藤が知事選への立候補を噂されていた時期から言われていた[67]。実際、山本の退任と時を同じくして、サーキット廃止の動きは突如として消滅した[68]。

- ^ 株式譲渡前が行われる前は、富士スピードウェイの発行済株式の内、80%(352万株)を三菱地所が、20%(88万株)を大成建設が保有していた[71]。2000年の資本参加発表時点で、49%(215万株)がトヨタ自動車、31%(137万株)が三菱地所の保有という形に変化した(この時点で大成建設の持ち分に変化はない)[71]。その後、第三者割当増資後の株式保有割合は、トヨタ自動車63.11%[61]、三菱地所20%、大成建設13%となる(2002年3月時点)。

- ^ 経営参画直後から大改修についての意向を示していた[72]。

- ^ この工事には、およそ200億円が投じられた[73]。工事による閉鎖期間は1年半に及び、この間の富士スピードウェイ社員の雇用問題は、近傍の東富士研究所をはじめとするトヨタ関連企業に出向してもらう等の方策で、トヨタ自動車が一手に引き受けた[73]。

- ^ レース運営のための設備もF1開催を見据えて品質が引き上げられており、一例として、計時装置は従来は1/2,000秒単位で計測を行っていたが、セイコーの協力により、1/10,000秒単位の計測が可能なシステムに置き換えられている[74]。

- ^ 富士スピードウェイ社は富士モータースポーツフォレスト社の完全子会社、富士モータースポーツフォレスト社はトヨタ自動車の完全子会社、という関係。

- ^ 元々は飛行機の滑走路にも転用できるよう設計された[41]。

- ^ 全開のまま進入できるか、ストレートエンドで速度を緩める必要があるかは車種(カテゴリー)によって異なっていた[85]。

- ^ この時点でマネーペニーは建設計画から離脱していたが、マネーペニーは、現地視察後に作成した設計案で、バンク角を最大14度の緩やかなものとすることを提案していた[37]。

- ^ アスファルトフィニッシャ―は操縦席やエンジンを15度傾けるという改造が施され[41]、タイヤローラーは最も傾斜が大きい30度の横傾斜の場所で自走すること不可能だったため、2台のブルドーザー(アンカー用と牽引用)を使って横方向に輾圧することで解決した[41]。

- ^ 同期間にその他の区間でも死亡事故が複数発生している[87]。

- ^ この年の富士GCで、他のレースは録画放送だったが、この最終戦だけ生中継が行われていた[89]。

- ^ 富士GCは富士スピードウェイとFISCOクラブによる主催。当時、富士GCは富士スピードウェイの経営を支える屋台骨でもあり、収入の6割を占めていた[90]。

- ^ 富士スピードウェイの建設当時、最高地点のホームストレートは標高およそ581メートル、最低地点は1コーナー終端付近にあり509メートルだった[41]。

- ^ 30度バンクは、前半に最大バンク角の30度区間があり、出口付近でバンク角は10度ほどに緩やかになる[41]。

- ^ 具体的には、1974年7月28日開催の富士1000キロから30度バンクの不使用が全レースに適用されるようになった[23]。

- ^ トヨタ買収直後の2001年時点でも、全日本F3000選手権・フォーミュラ・ニッポンの経験があるジョニー・ハーバート、ハインツ=ハラルド・フレンツェン、ペドロ・デ・ラ・ロサは、改修すべき点を問われて、コンクリートウォールの前にタイヤバリアがあるのみの1コーナーや、ランオフエリアが狭い2コーナーについて苦言を呈している[72]。

- ^ 改修前の100Rはランオフエリアが狭い上、アウト側(ガードレールの先)は崖になっており、安全面の懸念から改修が求められていた[71]。

- ^ 正式に中止となったレースではチケットの払い戻しや振り替えなどが行われるが、形式上「レース成立」となったレースはチケットの払い戻しは行われなかったため、来場者などから不満の声が上がったこともある。

- ^ 豪雨の為レース距離を500 kmに短縮、スタート時間も大幅に遅らしたが、その後濃霧も発生し赤旗の後、レース中止となった。

- ^ 濃霧のため決勝レースが2周で打ち切りとなった。詳細は[98]等を参照。

- ^ 豪雨とそれに伴う濃霧のためセーフティーカーランのレッドフラッグでレースらしいレースのないまま途中打ち切り、16周で成立。FIA 世界耐久選手権#日本開催

- ^ 1999年に再計測され、4.400 kmに改められた。1999年のル・マン富士1000kmもJSPC時代より4周多い228周で争われた。

- ^ 地下通路の途中でパドックへの入口(階段)も設けられているが、イベント開催時はパスコントロールが行われる(有効なパスを持っていないと利用できない)。

- ^ トヨタ自動車が経営に参画した2000年の時点で、サーキットホテルの必要性についての認識はあったが[72]、具体的な計画はなかった。

- ^ 自家用車で走行が可能だが、大型SUVやワンボックスカーなどのスポーツ走行に適さない車種では、本コースを走行することは認められていない[128]。

- ^ 東富士カントリークラブは富士スピードウェイの誕生過程で設立された施設だが(→#三菱地所傘下へ)、三菱地所は、富士スピードウェイの経営からは手を引いた後も、ゴルフ場の運営会社を完全子会社として維持しており[129]、東富士カントリークラブには関与を続けている。

- ^ a b c d かつては大御神レース村に所在[61]。

- ^ 以前はヘリポートは西ゲート付近に置かれていたが、現在の場所に移設され、跡地は富士スピードウェイホテルの敷地となった。

- ^ 撮影は、1969年5月のフジスピードカップに際して行われた[23](映画は1969年7月公開)。

出典 編集

- ^ a b c d e 富士スピードウェイ株式会社 第60期決算公告

- ^ a b c d e 平野隆治 (2023年3月28日). “トヨタ、新会社『富士モータースポーツフォレスト』を設立。富士スピードウェイを完全子会社化”. autosport web. 三栄. 2023年10月29日閲覧。

- ^ “LIST OF FIA LICENSED CIRCUITS” (英語). 国際自動車連盟 (2023年4月17日). 2023年10月29日閲覧。

- ^ a b c d RacingOn No.409、「そして富士は世界最高水準のサーキットへ」(Kojiro Ishii) pp.38–43

- ^ a b “富士スピードウェイ(静岡)”. SUPER GT (2023年). 2023年10月29日閲覧。

- ^ 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第9章 市販車対決」 pp.92–104中のp.94

- ^ 富士スピードウェイ50年のあゆみ(FSW 2016)、p.36

- ^ 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第19章 未来に向けて」 pp.174–181中のp.180

- ^ a b c オートスポーツ特別編集 ザ・タイムトンネル・サーキット、「ドン・ニコルズという男」(久保正明) pp.86–87

- ^ a b c 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第3章 FISCO誕生」 pp.31–37中のp.31

- ^ a b HERITAGE of FUJI Speedway in the 60's(FSW 2016)、p.4

- ^ 木下隆之 (2017年2月8日). “レーシングドライバー木下隆之のクルマ連載コラム 188LAP「数々の名勝負を生んだ30度バンク」”. Toytoa Gazoo Racing. 2023年10月29日閲覧。

- ^ はた☆なおゆき、JAFスポーツ編集部 (2020年6月24日). “時代とともに変化したサーキットを辿る「富士スピードウェイ編」前編”. 日本自動車連盟. 2023年10月29日閲覧。

- ^ 富士スピードウェイ50年のあゆみ(FSW 2016)、p.9

- ^ a b HOME STRAIGHT 特別号 (August 2020)(FSW 2016)、「FISCO完成までの道のり」(車屋四六{青木英夫}) p.6

- ^ a b c サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.320

- ^ a b c RacingOn Archives Vol.12、「ドン・ニコルズ 熱狂“裏”仕掛け人」(大月裕二郎) pp.182–187 ※初出は『Racing On No.470』 pp.76–81

- ^ 昔、

狼 ()が走った(井出2000)、p.186 - ^ a b c d e f g h i j k オートスポーツ 2004年8/12&19合併号(No.978)、「封印された魔の30度バンク 第1回」(黒井尚志) pp.34–37

- ^ a b Shadow(Lyons 2020)、「Chapter 2 - The Entrepreneur」 pp.28–41中のp.35

- ^ a b c d e f g 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第3章 FISCO誕生」 pp.31–37中のp.32

- ^ a b c d オートスポーツ特別編集 ザ・タイムトンネル・サーキット、「夏草や、強者どもが夢の跡」(久保正明) pp.116–117

- ^ a b c d e f g h RacingOn No.354、「富士スピードウェイ概略年表」(林信次) pp.58–59

- ^ HERITAGE of FUJI Speedway in the 60's(FSW 2016)、「1960's History」 p.15

- ^ a b オートスポーツ 1964年(No.2)、「レースの王者来日 Welcome Moss!」 pp.72–73

- ^ a b c d e HERITAGE of FUJI Speedway in the 60's(FSW 2016)、p.5

- ^ a b c d オートスポーツ 1986年2/15号(No.439)、「緊急情報 富士SW閉鎖問題」 p.57

- ^ a b c サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.322

- ^ a b c d e f オートスポーツ 1986年3/1号(No.440)、「緊急座談会 FISCOが危ない!」 pp.22–27

- ^ a b “第三章 1968年11月20日・三人の証言”. Honda F1ルーツ紀行 幻のHondaインディ計画. 本田技研工業. 2013年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年10月29日閲覧。

- ^ a b c d e f g h Shadow(Lyons 2020)、「Chapter 2 - The Entrepreneur」 pp.28–41中のp.36

- ^ a b c d e f g h “Stirling Moss, Shadowman & Tokyo's nightlife: the creation of Fuji Speedway” (英語). Motor Sport Magazine (2020年8月20日). 2023年10月29日閲覧。

- ^ a b c d e f 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第3章 FISCO誕生」 pp.31–37中のp.33

- ^ a b サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.329

- ^ a b c d e 新日本経済 1966年8月号、「三菱に乗取られた富士スピードウェイのウラの裏」 pp.88–91

- ^ a b サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.333

- ^ a b c d e f g h i j k オートスポーツ 1999年9/2号(No.779)、「レース史・私の報告書 第11回 消え去った、ときめきのスピードウェイ」(塩澤進午) pp.50–53

- ^ サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.331

- ^ a b サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.323

- ^ a b サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.330

- ^ a b c d e f g h i j k l 土木工事施工例集 (1)(1967年)、「富士スピードウェイ建設工事の計画と施工」(小林秀夫、内藤政昭) pp.184–193 ※初出は『土木施工 1966年4月号』 pp.29–38

- ^ a b c 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第3章 FISCO誕生」 pp.31–37中のp.34

- ^ サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.325

- ^ オートスポーツ 1966年 Spring(No.8)、「富士スピードウェイに決まるまで」(久保正明) pp.61–63

- ^ サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.332

- ^ a b オートスポーツ 1968年11月号(No.41)、「いっしょにやろう」(渡辺武次郎{三菱地所社長・FISCOオーナー}、小西貞夫{東日本開発会社専務}、森下春一{FISCO常務}インタビュー) pp.111–115

- ^ 新日本経済 1967年1月号、「日本一の大家主との一時間」(渡辺武次郎インタビュー) pp.80–90中のp.90

- ^ a b c サーキット燦々(大久保2005)、「元副社長 河野洋平は語る」 pp.319–335中のp.334

- ^ 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第3章 FISCO誕生」 pp.31–37中のp.35

- ^ a b 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第3章 FISCO誕生」 pp.31–37中のp.37

- ^ 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第4章 全国に広がるレース熱」 pp.38–46中のp.45

- ^ 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第5章 洗礼 第3回日本グランプリ」─「夜明け前」 pp.47–53中のpp.49–50 ※『富士スピードウェイ年鑑』第1集からの引用箇所。

- ^ a b F1倶楽部 Vol.7 ニッポンのF1(1994)、「1976年、富士で日本初のF1を開催するため誘致に動く」(荒井良徳) p.56–57

- ^ a b c d e RacingOn No.418、「森脇基恭が語るF1初上陸の内幕」 pp.112–115

- ^ a b c d e AS+F 2001年5月号、「かつて富士で、F1が走った。」(安細錬太郎) pp.96–97

- ^ HERITAGE of FUJI Speedway in the 70's(FSW 2016)、p.5

- ^ 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第12章 黒船襲来」 pp.126–134中のp.134

- ^ a b c 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第14章 廃止騒動」 pp.141–145中のp.141

- ^ a b c 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「年表」 pp.218–221

- ^ a b c HERITAGE of FUJI Speedway in the 70's(FSW 2016)、「1970's History」 p.19

- ^ a b c d e f RacingOn No.354、「FISCOとともに」(Kojiro Ishii) pp.62–65

- ^ a b 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第14章 廃止騒動」 pp.141–145中のp.142

- ^ a b オートスポーツ 1986年4/15号(No.444)、「FISCOの廃止反対運動に新たなパワー」 p.53

- ^ a b 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第14章 廃止騒動」 pp.141–145中のp.143

- ^ オートスポーツ 1986年4/15号(No.444)、「「土地はお返しできません」とFISCOの返事」 p.57

- ^ a b 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第14章 廃止騒動」 pp.141–145中のp.144

- ^ a b オートスポーツ 1986年2/15号(No.439)、「取材記者座談会 激動の1986年、レース界には話題がいっぱい!」 pp.22–30

- ^ 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第14章 廃止騒動」 pp.141–145中のp.145

- ^ a b c 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第19章 未来に向けて」 pp.174–181中のp.176

- ^ “グラチャンの時代――ヤンキー文化の興隆(1971年)”. Gazoo (2014年9月5日). 2023年10月29日閲覧。

- ^ a b c d AS+F 2001年5月号、「2007年、富士でF1が開催される」 pp.90–91

- ^ a b c AS+F 2001年5月号、「富士スピードウェイをこう変えたい。」(島田久光{FSW社長}インタビュー) pp.92–95

- ^ a b c RacingOn No.409、「加藤裕明社長インタビュー」(聞き手・三好正巳) pp.34–37

- ^ a b c d RacingOn No.388、「生まれ変わった富士スピードウエイ」(Fumio Watanabe) pp.50–52

- ^ AS+F トヨタ・フォーミュラ号(2001年)、「富士でF1グランプリが見られる! トヨタが描くFISCOの未来予想図!」(島田久光{FSW社長}インタビュー) pp.56–57

- ^ 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第19章 未来に向けて」 pp.174–181中のp.181

- ^ デイビー日高 (2007年9月9日). “【F1日本GP】富士スピードウェイと鈴鹿サーキットで交互開催に”. Response. 2023年10月29日閲覧。

- ^ “2007年F1日本GPの訴訟に判決。FSWに賠償命令”. Auto Sport web. 三栄書房 (2013年1月25日). 2023年10月29日閲覧。

- ^ a b 遠藤俊幸 (2008年7月23日). “【F1日本GP】「マイナスからの再出発」…総工費20数億円、施設の改善状況はいかに”. Response. 2023年10月29日閲覧。

- ^ “富士スピードウェイ、F1日本GP開催中止を正式発表”. Auto Sport web. 三栄書房 (2009年7月7日). 2023年10月29日閲覧。

- ^ a b “富士スピードウェイ加藤社長「F1開催中止は断腸の思い」”. Auto Sport web. 三栄書房 (2009年7月7日). 2023年10月29日閲覧。

- ^ “富士スピードウェイで24時間耐久レース 50年ぶりに開催へ”. 富士山経済新聞 (2018年1月4日). 2018年8月6日閲覧。

- ^ “【FSWプレスリリース No.P-05】ピレリスーパー耐久シリーズ 2019 2019年 富士SUPER TEC 24時間レース開催を発表!”. Fuji International Speedway Official Site (2018年7月6日). 2018年8月6日閲覧。

- ^ SUPER GT サーキット紹介 J SPORTS(2012年11月24日閲覧)。

- ^ a b c d e f g h i j RacingOn No.354、「魅惑と恐怖の30度」(長谷見正弘、佐藤正幸 対談) pp.48–53

- ^ 土木工事施工例集 (1)(1967年)、「富士スピードウェイの舗装」(秋山次雄) pp.194–199

- ^ a b 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第19章 未来に向けて」 pp.174–181中のp.175

- ^ オートスポーツ特別編集 ザ・タイムトンネル・サーキット、「ベレG、死のダイビング」(久保正明) pp.34–35

- ^ a b c d e オートスポーツ 2004年9/9号(No.981)、「封印された魔の30度バンク 第4回」(黒井尚志) pp.36–39

- ^ オートスポーツ 2004年9/16号(No.982)、「封印された魔の30度バンク 第5回」(黒井尚志) pp.38–41

- ^ 『朝日新聞』昭和49年(1974年)6月3日・朝刊 13版 19面 「レーサー2人焼死 時速200キロ、一瞬の惨事」

- ^ a b c d e f g h i j k 富士スピードウェイ 最初の40年(林2005)、「第19章 未来に向けて」 pp.174–181中のp.174

- ^ a b c d e f g h i RacingOn No.354、「“新生”FUJIを描く男」(ヘルマン・ティルケ、島田久光{FSW社社長}インタビュー) pp.66–69

- ^ a b c RacingOn No.409、「ヘルマン・ティルケ インタビュー」(聞き手・ルイス・バスコンセロス) pp.20–27

- ^ RacingOn No.409、「デザインド・バイ・ティルケが生み出される場所」(小倉茂徳) pp.14–19

- ^ 平野隆治 (2018年7月20日). “まるで“新コーナー”!? ブランパンGTアジア富士戦はショートカットコースで開催へ”. Auto Sport web. 三栄書房. 2023年10月29日閲覧。

- ^ a b “富士スピードウェイが4社とネーミングライツ契約。1コーナー、100Rが名称変更”. Auto Sport web. 三栄書房 (2016年4月1日). 2023年10月29日閲覧。

- ^ “2006 Formula NIPPON 第1戦 富士”. 日本サン石油. 2016年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月31日閲覧。

- ^ a b c d e 富士スピードウェイ50年のあゆみ(FSW 2016)、「富士スピードウェイコースレコード」(2015年末日時点) p.123

- ^ “コースレコード -現在開催分-”. FUJI INTERNATIONAL SPEEDWEY OFFICIAL SITE. 2022年9月28日閲覧。

- ^ “スペシャルステージトライアル”. 富士スピードウェイ (2022年). 2023年10月29日閲覧。

- ^ 富士スピードウェイの走り方

- ^ 86RACERS

- ^ レンタルカート

- ^ a b 施設紹介「ルーム」

- ^ 施設紹介お食事処ガイド

- ^ JAFモータースポーツ富士スピードウェイ

- ^ HERITAGE of FUJI Speedway in the 90's(FSW 2016)、「1990's History」 p.19

- ^ “富士スピードウェイパドックSS 東京ガレーヂ(株)”. ENEOS. 2023年12月21日閲覧。

- ^ 施設紹介レストラン

- ^ トヨタ交通安全センター モビリタ

- ^ HERITAGE of FUJI Speedway in the 00's+(FSW 2017)、p.4

- ^ a b c “富士モータースポーツフォレスト、「ウェルカムセンター」をグランドオープン! 併せて富士スピードウェイの西ゲートを常時オープン化へ【FSWインフォメーション No.I-27】 ”. 富士スピードウェイ (2023年5月24日). 2023年10月29日閲覧。

- ^ a b 安田剛 (2022年7月8日). “富士スピードウェイ併設ホテルの詳細を解説。宿泊予約もスタート。日本初進出「アンバウンド コレクション by Hyatt」”. トラベルWatch. インプレス. 2022年11月26日閲覧。

- ^ a b c d RacingOn No.354、「安全との戦い×サービスへの計らい」 pp.60–61

- ^ “富士スピードウェイ西ゲートSS 東京ガレーヂ(株)”. ENEOS. 2023年12月21日閲覧。

- ^ a b c d e 富士スピードウェイ50年のあゆみ(FSW 2016)、p.11

- ^ a b 自動車工業 1979年6月号(第155号)、「見る楽しみ」(久保正明) pp.11–15

- ^ 富士ジュラシックウェイ

- ^ 観る 富士スピードウェイ

- ^ 富士スピードウェイから始めるエリア放送の可能性 (PDF) 東通(総務省ホワイトスペース推進会議第3回会合資料3-2)2011年2月4日

- ^ 「ホワイトスペース特区」 の決定 総務省報道資料 平成23年4月8日(国立国会図書館のアーカイブ:2011年4月11日収集)

- ^ レース観戦のスタイルが変わる? 富士のワンセグ放送を体験してみた Car Watch 2011年12月16日

- ^ 富士スピードウェイ内でワンセグ・フルセグ放送などの実験試験局を免許 東海総合通信局 報道資料 平成24年4月23日(国立国会図書館のアーカイブ:2014年1月7日収集)

- ^ サーキット集客効果向上と周辺地域への消費活動促進を目的としたエリア放送実施報告 (PDF) 東通(総務省ホワイトスペース推進会議第7回会合資料7-1-3)2013年5月14日

- ^ a b c d “料金のご案内”. 富士スピードウェイ (2023年). 2023年11月5日閲覧。

- ^ “チェカパスとは”. 富士スピードウェイ (2023年). 2023年11月5日閲覧。

- ^ a b “FISCOライセンス - 新規取得”. 富士スピードウェイ (2023年). 2023年11月5日閲覧。

- ^ “会社案内”. 東富士グリーン株式会社. 2023年10月29日閲覧。

- ^ オートスポーツ 1981年4/1号(No.318)、「富士大御神レース村」 pp.118–122

- ^ a b 「(仮称)小山スマートIC地区協議会」

- ^ 場内駐車場・シャトルバス経路図

- ^ a b c “アクセス 車・バイクをご利用の方”. 富士スピードウェイ. 2022年11月20日閲覧。

- ^ “E1A 新東名高速道路 小山スマートインターチェンジ(仮称)開通予定時期の見直しについて”. ニュースリリース. 中日本高速道路. 2023年3月22日閲覧。

- ^ a b アクセス 電車バスをご利用の方

- ^ 料金のご案内

- ^ 。東京ヘリポートまで30分、中部国際空港まで50分程度である。朝日航洋

- ^ 小山町観光情報

- ^ 三井住友VISA太平洋マスターズ 開催場所:太平洋クラブ 御殿場コース

- ^ “ボリューム満点の豪華な内容!詳細が明らかとなった『GT4“プロローグ”版』”. 電撃オンライン. KADOKAWA (2003年10月22日). 2023年10月29日閲覧。

- ^ “F / F SPORT”. Lexus. トヨタ自動車. 2023年11月5日閲覧。

参考資料 編集

- 富士スピードウェイによる刊行物

- 『富士スピードウェイ10年史』富士スピードウェイ、1975年12月。

- 『富士スピードウェイ50年のあゆみ 夢と情熱そして未来へ──』富士スピードウェイ、2016年3月5日。

- 『富士スピードウェイ50周年記念冊子』

- 『Vol1 HERITAGE of FUJI Speedway in the 60's』富士スピードウェイ、2016年5月1日。

- 『Vol2 HERITAGE of FUJI Speedway in the 70's』富士スピードウェイ、2016年7月1日。

- 『Vol3 HERITAGE of FUJI Speedway in the 80's』富士スピードウェイ、2016年7月1日。

- 『Vol4 HERITAGE of FUJI Speedway in the 90's』富士スピードウェイ、2016年10月1日。

- 『Vol5 HERITAGE of FUJI Speedway in the 00's+』富士スピードウェイ、2017年1月1日。

- 『ホームストレート / HOME STRAIGHT』

- 『特別号(August 2020)』富士スピードウェイ、2020年8月。

- 書籍

- 土木施工編集委員会(編者)『土木工事施工例集 1. 道路・鉄道編』山海堂、1967年10月25日。NDLJP:2423702。

- 桂木洋二『激闘'60年代の日本グランプリ』グランプリ出版、1995年5月1日。ASIN 4876871590。ISBN 978-4-87687-159-9。

- 井出耕也『昔、

狼 ()が走った サーキットの青春列伝60's~70's』双葉社、2000年6月10日。ASIN 4575290742。ISBN 978-4-575-29074-5。 NCID BA48419677。 - 大久保力『サーキット燦々』三栄書房、2005年2月13日。ASIN 487904878X。ISBN 978-4-8790-4878-3。 NCID BA7114066X。ASB:MSB20110916。

- 林信次『富士スピードウェイ 最初の40年』三樹書房、2005年6月30日。ASIN 4895224562。ISBN 978-4-89522-456-7。 NCID BA73771231。

- Pete Lyons (2020-07). Shadow - The Magnificent Machines of a Man of Mystery - Can-Am - Formula 1 - F5000. Evro Publishing. ASIN 1910505498. ISBN 978-1-910505-49-6

雑誌 / ムック

- 『オートスポーツ』(NCID AA11437582)

- 『1964年(No.2)』三栄書房、1964年8月25日。ASB:AST19640825。

- 『1966年 Spring(No.8)』三栄書房、1966年2月25日。ASB:AST19660225。

- 『1968年11月号(No.41)』三栄書房、1968年11月1日。ASB:AST19681101。

- 『1981年4/1号(No.318)』三栄書房、1981年4月1日。ASB:AST19810401。

- 『1986年2/15号(No.439)』三栄書房、1986年2月15日。ASB:AST19860215。

- 『1986年3/1号(No.440)』三栄書房、1986年3月1日。ASB:AST19860301。

- 『1986年4/15号(No.444)』三栄書房、1986年4月15日。ASB:AST19860415。

- 『1999年9/2号(No.779)』三栄書房、1999年9月2日。ASB:AST19990902。

- 『1999年8/12&19合併号(No.978)』三栄書房、2004年8月19日。ASB:AST20040819。

- 『1999年9/9号(No.981)』三栄書房、2004年9月9日。ASB:AST20040909。

- 『1999年9/16号(No.982)』三栄書房、2004年9月16日。ASB:AST20040916。

- 『オートスポーツ 特別編集』

- 『ザ・タイムトンネル・サーキット』三栄書房、1984年9月30日。ASB:ASS19840930。

- 『土木施工』(NCID AN0017509X)

- 『新日本経済』(NCID AN0017509X)

- 『自動車工業』(NCID AN00017714)

- 『Racing On』(NCID AA12806221)

- 『No.354』ニューズ出版、2002年5月1日。ASB:RON20020501。

- 『No.388』ニューズ出版、2005年3月1日。ASB:RON20050201。

- 『No.409』ニューズ出版、2006年12月1日。ASB:RON20061101。

- 『No.418』ニューズ出版、2007年9月1日。ASB:RON20070801。

- 『No.470 [古のグランプリ Part.II]』三栄書房、2014年5月17日。ASIN B00JULSEPI。ISBN 978-4-7796-2150-5。ASB:RON20140403。

- 『Racing On Archives』

- 『Vol.12 [古の日本グランプリ]』三栄書房、2018年2月10日。ASIN B073R6NKT6。ISBN 978-4-7796-3497-0。ASB:ROA20171228。

- 『AS+F』

- 『2001 トヨタ・フォーミュラ号』三栄書房、2001年4月29日。ASIN B08V17B95F。ASB:ASF20010429。

- 『2001年5月号』三栄書房、2001年5月15日。ASIN B08TZZJQGV。ASB:ASF20010515。

- 『F1倶楽部』 / 『F1 CLUB』

- 『1994 Vol.7 ニッポンのF1』双葉社〈双葉社ムック〉、1994年11月18日。ASIN 4575462373。