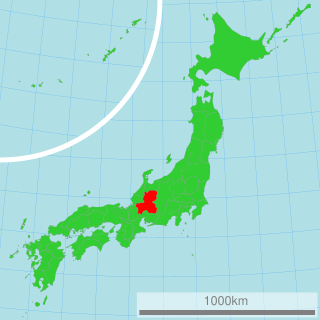

岐阜県

岐阜県(ぎふけん)は、日本の中部地方に位置する県。県庁所在地は岐阜市。

| ぎふけん 岐阜県 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 中部地方、東海地方 | ||||

| 団体コード | 21000-5 | ||||

| ISO 3166-2:JP | JP-21 | ||||

| 面積 |

10,621.29km2 (境界未定部分あり) | ||||

| 総人口 |

1,923,486人[編集] (推計人口、2024年3月1日) | ||||

| 人口密度 | 181人/km2 | ||||

| 隣接都道府県 |

| ||||

| 県の木 | イチイ | ||||

| 県の花 | レンゲソウ | ||||

| 県の鳥 | ライチョウ | ||||

| 県の魚 県の歌 |

アユ 岐阜県民の歌 | ||||

| 岐阜県庁 | |||||

| 知事 | 古田肇 | ||||

| 法人番号 | 4000020210005 | ||||

| 所在地 |

〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号 北緯35度23分28秒 東経136度43分20秒 / 北緯35.39119度 東経136.72219度座標: 北緯35度23分28秒 東経136度43分20秒 / 北緯35.39119度 東経136.72219度  | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

| |||||

| ウィキポータル | 日本の都道府県/岐阜県 | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

概要 編集

日本の人口重心中央[注釈 1]に位置し、その地形は変化に富んでいる。内陸県であり、五畿七道の東海道に含まれないものの、一般的には東海地方に属するとされ[1][2]、愛知県や三重県とともに東海3県の一つである。岐阜市など県南部の濃尾平野一帯は、大都市の名古屋市に近いことから名古屋都市圏(中京圏)に含まれ、名古屋の衛星都市(ベッドタウン)でもある。県の北部から中部は飛騨山脈(北アルプス)、両白山地などが連なる山岳地帯である。

名称 編集

「岐阜」の名は諸説あり、一説には、織田信長の命名によるとされる。『信長公記』(太田牛一)によると、織田信長が美濃国を攻略した際に、稲葉山の城下の井口を岐阜と改めたと書かれている。

政秀寺の僧侶であった沢彦宗恩の案によって、「岐山」(殷が周の王朝へと移り変わる時に鳳凰が舞い降りた山とされ、周の文王はこの山で立ち上がり、八の基を築いた)の「岐」と、「曲阜」(学問の祖、孔子が生まれた集落があった魯国の首府にして儒学発祥の地)の「阜」を併せ持つ「岐阜」を選定して、太平と学問の地であれとの意味を込めて命名したとされる。

江戸時代中期の尾張藩の記録の『安土創業録』(名古屋市蓬左文庫蔵書、旧蓬左文庫所蔵・尾張徳川家蔵書)、『濃陽志略』(別名・濃州志略、国立公文書館所蔵)にも信長命名とあり、長瀬寛二『岐阜志略』(1885年)が『安土創業録』の記述を引用して信長が初めて岐阜と命名したとしている。

同時代史料を確認してみても、「言継卿記」永禄11年11月10日条に「三州徳川左京大夫所へ沢路隼人佑差下、予岐阜へ下向之次也」。また、ルイス・フロイスの日本耶蘇会年報にも、永禄12年5月、「我等は岐阜の町に著きたり、人口約一万なるべし」。という記述があり、信長命名以前に、岐阜という地名が確認できないことが分かる。

他にも、『細川両家記』や『多聞院日記』での岐阜の初見は永禄11年である。

一方、井口の地名の方は、永禄三年七月廿一日六角承禎の書状に、濃州井口。『歴代古案』、織田信長の書状に、(永錄七年)仍先月濃州相働、井口近所取出。このことから、信長公記にある1568年(永禄11年)に、信長が井口を岐阜と改めた以前に、岐阜であった事実は確認できない。

岐阜は信長命名以前にすでに使用されていたという異論もある。『岐阜市案内』(岐阜市教育会編、1915年)では、「一説には、古来、岐府、岐陽、岐山、岐下と書き、明応永正のころより旧記に岐阜と見えたれば、信長の命名にあらず」と記載。

『美濃国諸旧記』(寛永正保の作か?作者が不明である)には、稲葉山城があった稲葉山を岐山、里を岐阜と呼び、信長が岐阜・中節・井ノ口・今泉・桑田を合併して、岐府と称したとし、岐阜は古来の字で、信長は岐府と府の字を使ったと主張されている。

ただし、忠節・今泉は近世地名(江戸時代の地名)であり、岐阜を岐府と別称した文書はない。

また、仁岫録、東陽英朝の語録;少林無孔笛、明応8年孟夏日・土岐成頼画像;東陽英朝賛にいずれも岐阜鐘秀。万里集九の梅花無尽蔵に、岐陽という語句が頻出、岐下風流、雖退去于岐阜陽、とあるが、同書物中では岐陽とは何かについての具体的な説明はなく、梅花無尽蔵注釈;市木武雄において、岐蘇川(木曽川)の陽(北)に位置し、鵜沼・岐阜一帯を指すとするが、同書物中には、木曽川となっており、木曽陽あるいは木陽でないとおかしいし、岐蘇川としても岐蘇陽という表現がないのもおかしいという疑問もある。

※木曽川(岐蘇川)由来説の最大の問題点は、承和2年の太政官符に、「尾張・美濃両国堺墨俣河」という記述があり、古来は墨俣川と呼ばれていることである。

当然、川の名前由来で、岐阜岐陽は、成り立たない。1586年(天正14年)6月24日に、織田家領内の木曽川の大洪水が起こり、古来の河道が大変化をした。ほぼ現状の河川地形となったのである。

また、信長は、井口を岐阜と改めたとしているのに、万里集九の『梅花無尽蔵』には、「濃之井口有祥雲院」という記述があり、井口を岐陽としていない。

さらに、「濃之革県、濃革手」という記述もあり、革手府を岐阜(岐陽)と呼んでいない。井口から相当離れた鵜沼(各務原市東端)を井口と一帯として岐陽と呼ぶのも無理がある。同書物中には、河陽=駿河国とする記述もあり、となると、岐陽=美濃国=濃陽という広範囲すぎる呼称となり、やはり、信長が井口を岐阜と改めたという事実と矛盾する。

なお、万里集九以前に、五山の学僧に岐陽方秀がおり、道号は初め岐山、のち岐陽と改めた、讃岐国出身であることから、岐山=岐陽=讃岐国を意味するか。岐阜県教育会編『濃飛両国通史』(1923年)、花見朔巳『安土桃山時代史』(1939年)にも、岐阜命名は信長以前説を唱えている。

阿部栄之助の『濃飛両国通史』を見ると、永禄4年に崇福寺の快川国師(紹喜)が斎藤義龍を「岐陽賢太守」と呼んだとするが、出典不明であり、永禄沙汰には「永祿3年12月24日美濃齋藤義龍、同国の禅家をして、伝燈寺に帰附せしむ、尋で、同国崇福寺紹喜(快川)等、之を憤り、国外に出奔す」という記述があり、永禄4年の段階で、美濃国外退去になりすでに崇福寺の住職ではなく、憤慨した相手の斎藤義龍を賢太守と褒めたとは疑問である。

『御湯殿上日記』には、天正9年9月6日正親町天皇が、前妙心寺住持快川(紹喜)に大通智勝国師の号を賜ふ、という記述があり、永禄4年の段階で国師であったはずがないなど、明らかにおかしな記述である。

地理・地域 編集

県域のほとんどは旧美濃国と旧飛騨国とで構成される。近年には長野県から旧神坂村・旧山口村を越境編入して県域が変更された。国の境目だった一部村落の分離などの境界変更で一部に旧越前国、旧信濃国、旧尾張国、旧伊勢国だった地域も含まれている。

広袤 編集

国土地理院によると2021年(令和3年)1月18日現在の岐阜県の広袤(こうぼう)は以下の通り[3]。

- 岐阜県庁 - 北緯35度23分28秒 東経136度43分20秒 / 北緯35.39111度 東経136.72222度(岐阜市薮田南)

- 東端 - 北緯36度18分17秒 東経137度39分11秒 / 北緯36.30472度 東経137.65306度(高山市奥飛騨温泉郷神坂:北穂高岳)

- 西端 - 北緯35度39分11秒 東経136度16分35秒 / 北緯35.65306度 東経136.27639度(揖斐郡揖斐川町坂内川上)

- 南端 - 北緯35度08分02秒 東経136度40分10秒 / 北緯35.13389度 東経136.66944度(海津市海津町油島付近:揖斐川中央部)

- 北端 - 北緯36度27分54秒 東経137度16分44秒 / 北緯36.46500度 東経137.27889度(飛騨市神岡町横山:キラズ山)

地形 編集

北部の飛騨地方の大部分は、標高3,000m級の飛騨山脈をはじめとする山岳地帯で、平地は高山盆地などわずかしかない。

一方、南部の美濃地方は、愛知県の伊勢湾沿岸から続く濃尾平野が広がり、低地面積が広い。特に南西部の木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)合流域とその支流域には、水郷地帯が広がり、海抜0m以下の場所もある。この地域には水害から身を守るための輪中と呼ばれる堤防で囲まれた構造あるいはその集落があり、このような岐阜県の地形の特徴を表して、飛山濃水という言葉で表される。

各県との県境はほとんどが山地山脈である。ただし、愛知県の尾張地方との県境の大部分および三重県との県境の一部は、木曽川、長良川、揖斐川などの河川となっている。

山地 編集

- 主な山

- 飛騨山脈(北アルプス) - 穂高岳、槍ヶ岳、焼岳、乗鞍岳、笠ヶ岳、御嶽山など

- 木曽山脈(中央アルプス) - 恵那山など

- 両白山地 - 白山、大日ヶ岳、能郷白山、冠山など

- 飛騨高地 - 位山、籾糠山など

- 阿寺山地 - 小秀山、三国山(下呂市・中津川市)など

- 伊吹山地 - 伊吹山、金糞岳など

- 養老山地 - 養老山など

- その他 金華山、百々ヶ峰、池田山、三国山(土岐市)、三国山(恵那市)など

高原 編集

- 主な高原

河川 編集

- 太平洋へ注ぐ水系・河川

- 日本海へ注ぐ水系・河川

平地 編集

- 主な平地

その他の地形 編集

- 主要な活断層

自然公園 編集

- 国立公園

- 中部山岳国立公園、白山国立公園

- 国定公園

- 飛騨木曽川国定公園、揖斐関ヶ原養老国定公園

- 県立自然公園

- 千本松原県立自然公園、揖斐県立自然公園、奥飛騨数河流葉県立自然公園、宇津江四十八滝県立自然公園、恵那峡県立自然公園、胞山県立自然公園、裏木曽県立自然公園、伊吹県立自然公園、土岐三国山県立自然公園、位山舟山県立自然公園、奥長良川県立自然公園、野麦県立自然公園、せせらぎ渓谷県立自然公園、天生県立自然公園、御嶽山県立自然公園

気候 編集

飛騨地方の大部分と美濃地方の一部は日本海側気候、美濃地方の大部分は太平洋側気候、飛騨地方・美濃地方の各一部は中央高地式気候となっており、標高差も大きいため同じ県内であっても気候差が大きい。県内全域で内陸性気候をあわせ持ち、一部地域は豪雪地帯・特別豪雪地帯でたびたび大雪に見舞われる。標高の高い地帯の西側に当たる為に雨雲が発達しやすく、年平均降水量は1700mm~2500mm程度と比較的多い。

冬は乾燥した晴天の日が多く、岐阜県西部では、伊吹おろしという乾燥した冷たい風が吹く。このため体感温度が北日本並みに一気に低下する日もある。強い冬型の気圧配置になると雪雲が流入し、岐阜県西部で局地的な大雪に見舞われることがある。

美濃地方は低い山に囲まれているということもあって、夏は暑く冬は寒いうえ、気温の日較差も大きい。特に東濃の多治見市では、その年の国内最高気温を記録することもある(2007年(平成19年)8月16日、埼玉県熊谷市と並び国内の過去最高気温となる40.9°Cを記録した)。夏期には内陸性の気候に加え、ヒートアイランド現象、さらに西風が吹いた際には、近畿地方の熱風が伊吹山系にぶつかりフェーン現象を起こす。こうして高温を記録することが多い。

飛騨地方は標高も高いこともあり、気温は美濃地方と比べると低いが、高山盆地では夏期に猛暑日を記録することもある。2018年(平成30年)8月6日午後2時2分には、下呂市でも南部に位置する金山地域(旧・益田郡金山町)のアメダス金山観測所において、高知県四万十市と並ぶ日本国内における最高気温歴代2位タイとなる気温41.0℃を観測した[4]。ただし、湿度が低いため比較的すごしやすい。冬期は内陸山間部では気温が低く、特に高山市荘川町六厩(むまや)は、亜寒帯湿潤気候で本州では寒い地域の1つとも言われており、1981年(昭和56年)2月28日には-25.4度を記録するなど-20°C以下まで下がる日も多い。

| 飛騨北部 | 飛騨南部 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 白川村 | 飛騨市 | 高山市 | 下呂市 | |||||||||||

| 飯島 | 御母衣 | 河合 | 神岡 | 桐生町 | 清見 | 六厩 | 栃尾 | 丹生川 | 宮之前 | 萩原 | 宮地 | 金山 | ||

| 平均 気温 (°C) |

最暖月 | 23.3 (8月) |

23.1 (8月) |

23.9 (8月) |

23.7 (8月) |

20.0 (8月) |

22.0 (8月) |

20.9 (8月) |

24.2 (8月) |

24.0 (8月) |

24.9 (8月) | |||

| 最寒月 | −1.1 (2月) |

−1.6 (1月) |

−0.8 (1,2月) |

−1.6 (1月) |

−5.2 (1月) |

−2.2 (1月) |

−3.8 (1,2月) |

0.5 (1月) |

0.2 (1月) |

1.5 (1月) | ||||

| 降水量 (mm) |

最多月 | 270.6 (7月) |

339.8 (7月) |

255.0 (7月) |

242.2 (9月) |

257.8 (9月) |

314.8 (9月) |

352.5 (9月) |

304.3 (7月) |

254.4 (9月) |

297.3 (7月) |

396.4 (7月) |

396.4 (7月) |

346.1 (7月) |

| 最少月 | 140.0 (4月) |

171.9 (4月) |

119.5 (4月) |

120.9 (12月) |

79.3 (12月) |

150.8 (10月) |

120.7 (12月) |

89.0 (1月) |

95.8 (12月) |

86.3 (12月) |

67.6 (12月) |

67.7 (12月) |

59.4 (12月) | |

| 降水 日数 (日) |

最多月 | 22.8 (1月) |

19.1 (1月) |

22.4 (1月) |

20.4 (1月) |

14.7 (1月) |

20.9 (1月) |

20.5 (1月) |

17.4 (1月) |

18.4 (1月) |

17.8 (1月) |

16.6 (7月) |

17.6 (7月) |

16.4 (7月) |

| 最少月 | 10.9 (8月) |

11.4 (8月) |

11.3 (8月) |

10.9 (8月) |

10.5 (10月) |

11.9 (8月) |

11.9 (10月) |

12.7 (10月) |

12.0 (10月) |

12.1 (10月) |

9.0 (2月) |

10.0 (12月) |

8.8 (12月) | |

| 東濃 | 中濃 | 岐阜 | 西濃 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中津川 | 恵那 | 多治見 | 郡上市 | 美濃 | 美濃加茂 | 岐阜 | 本巣市 樽見 |

揖斐川 | 関ヶ原 | 大垣 | ||||||

| 駒場町 | 付知 | 長滝 | ひるがの | 八幡 | 美和町 | 上石津 | ||||||||||

| 平均 気温 (°C) |

最暖月 | 25.7 (8月) |

25.1 (8月) |

27.1 (8月) |

23.6 (8月) |

24.7 (8月) |

26.4 (8月) |

26.7 (8月) |

27.5 (8月) |

24.5 (8月) |

27.0 (8月) |

26.1 (8月) |

27.6 (8月) |

|||

| 最寒月 | 1.5 (1月) |

1.0 (1月) |

2.9 (1月) |

−0.3 (1月) |

0.6 (1月) |

3.1 (1月) |

2.7 (1月) |

4.3 (1月) |

1.4 (1月) |

3.6 (1月) |

3.0 (1月) |

4.5 (1月) |

||||

| 降水量 (mm) |

最多月 | 277.5 (7月) |

310.2 (9月) |

263.1 (9月) |

239.3 (7月) |

445.9 (7月) |

460.3 (9月) |

378.2 (9月) |

351.3 (7月) |

257.8 (7月) |

273.4 (7月) |

458.6 (9月) |

377.3 (6月) |

286.3 (6月) |

286.1 (6月) |

269.5 (7月) |

| 最少月 | 48.0 (12月) |

70.8 (12月) |

47.7 (12月) |

40.4 (12月) |

149.1 (12月) |

152.7 (12月) |

84.7 (12月) |

55.0 (12月) |

40.0 (12月) |

47.3 (12月) |

151.3 (12月) |

77.8 (12月) |

100.5 (12月) |

44.9 (12月) |

84.3 (12月) | |

| 降水 日数 (日) |

最多月 | 16.1 (7月) |

17.1 (7月) |

15.0 (7月) |

13.9 (7月) |

18.4 (1月) |

19.1 (1月) |

16.3 (7月) |

15.3 (7月) |

14.1 (7月) |

12.6 (7月) |

18.2 (1月) |

14.4 (7月) |

15.5 (1月) |

13.8 (7月) |

14.5 (1月) |

| 最少月 | 7.5 (12月) |

9.4 (10月) |

7.6 (12月) |

6.8 (12月) |

11.7 (10月) |

11.5 (10月) |

11.1 (11月) |

8.5 (12月) |

6.8 (12月) |

6.5 (12月) |

11.5 (10月) |

9.5 (10月) |

10.0 (10月) |

7.8 (11月) |

9.4 (8月) | |

行政区画 編集

美濃地方 : 岐阜地域

西濃地域

中濃地域

東濃地域

飛騨地方 : 飛騨地域

- 県庁所在地の岐阜市は中核市に指定されている。

- 県北部には国内市町村の中では面積が日本一の高山市(2,177.67km²、東京都とほぼ同じ面積)がある。

- 昭和時代に岐阜県内に多数の町村があり、1987年(昭和62年)に藤橋村(現・揖斐川町)が徳山村を編入合併するまでは100市町村あったが、平成の大合併により自治体数が減少して42市町村となっている。

- 大垣市は平成の大合併により日本で唯一の二重飛び地を持つ市となった。

- 2005年(平成17年)、中津川市は長野県木曽郡山口村を編入合併し、平成の大合併で唯一の越県合併となった。

- 21市9郡19町2村がある。岐阜県では、県内を5つの地域に分け、それぞれに地域振興局を置いていたが、2015年(平成27年)に廃止した(ただし、県税事務所、保健所など一部の機関では地域単位での設置が続いている)。

- 以下、地域ごとに市町村名を記す。「町」の読み方は全て「ちょう」。「村」の読み方は2村とも「むら」。

美濃地方 編集

- 県南部。およそ旧美濃国部分に当たる。

- 美濃地方を西濃・岐阜・中濃・東濃など4つの地域に区分する場合がある(#行政区画参照)。

- 流通、産業など愛知県との関係が深く、東濃地区は県内の他地区よりも愛知県の尾張地方との関係が深い。

飛騨地方 編集

- 飛騨地域

旧国名 編集

主な旧国名は、「飛騨国」「美濃国」。わずかに「越前国」「信濃国」「伊勢国」「尾張国」の区域も含む。

- 旧伊勢国部分 ⇒ 1883年(明治16年)11月1日、三重県桑名郡金廻村・油島新田・江内村が下石津郡に編入される(後の海津郡大江村→海津町、現・海津市)。

- 旧尾張国部分 ⇒ 1887年(明治20年)7月12日、愛知県海西郡松山中島村が岐阜県海西郡に編入される(後の海津郡東江村→海津町、現・海津市)。

- 旧美濃国部分 ⇒1955年(昭和30年)4月1日 、恵那郡三濃村の大部分(旧・野原村、浅谷村)が愛知県東加茂郡旭村に編入される。

- 旧越前国部分 ⇒ 1958年(昭和33年)10月15日、福井県大野郡石徹白村の一部が岐阜県郡上郡白鳥町(現・郡上市)に編入される。

- 旧信濃国部分 ⇒ 1958年(昭和33年)10月15日、長野県西筑摩郡神坂村の一部が岐阜県中津川市に編入される(馬籠地区は山口村に編入)。

- 旧信濃国部分 ⇒ 2005年(平成17年)2月13日、長野県木曽郡山口村が岐阜県中津川市に編入される。

地方区分分類 編集

人口 編集

愛知県境にほど近い、県中南〜西南部の濃尾平野地域が岐阜県の可住地の大部分であり、県人口全体の半分を占める上位6市(岐阜市、大垣市、各務原市、多治見市、可児市、関市)は全て同エリアに集中する。一方で飛騨地方と県南東部(旧恵那郡・旧土岐郡)は小規模盆地が点在する地形となっており、人口10万人以上の都市が存在しない。

| 増加 5.0 - 7.4 % 2.5 - 4.99 % 0.0 - 2.49 % | 減少 0.0 - 2.5 % 2.5 - 5.0 % 5.0 - 7.5 % 7.5 - 10.0 % 10.0 % 以上 |

| 岐阜県と全国の年齢別人口分布(2005年) | 岐阜県の年齢・男女別人口分布(2005年) | |

■紫色 ― 岐阜県

■緑色 ― 日本全国 |

■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性 | |

岐阜県の人口の推移 | ||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

外国人 編集

- 定住者

県南部を中心に、日系ブラジル人やフィリピン人などの外国人が数多く暮らしている。近年では在日中国人も増えている。特に美濃加茂市では人口の1割は外国人で、工場などで労働者として働いているケースが多い。1990年(平成2年)の入国管理法改正以降、急速に増えていった。彼らの最大の問題は子どもの教育で、日本語が理解できないなどのために不就学になる場合もある。ブラジル学校は県内に数校あるが、大半が無認可である。2008年(平成20年)の世界的経済危機を受けブラジル人が母国へ帰国するケースが少なからずあり、岐阜県は彼らの帰国旅行費用について支援している。

- 旅行者

近年は中国人に対する日本入国の条件の緩和などにより、主に高山市や白川村など飛騨地方を中心とする県内の観光地では外国人観光客が大幅に増えている傾向がある。

人口重心 編集

5年ごとに実施される国勢調査の結果、日本の人口重心が決められるが、岐阜県内を東(東京方面)に移動中。

- ちなみに、郡上市 (旧・美並村) に日本まん真ん中センターというのがあるが、1995年の国勢調査に基づいた人口中心に建設されている。

都市 編集

- 岐阜県内 市別人口ランキング

| 県内順位 | 都市 | 地域区分 | 人口 | 県内順位 | 都市 | 地域区分 | 人口 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 岐阜市 | 美濃 | 395,437人 | 6 | 関市 | 美濃 | 82,522人 | |||

| 2 | 大垣市 | 美濃 | 155,311人 | 7 | 高山市 | 飛騨 | 80,723人 | |||

| 3 | 各務原市 | 美濃 | 142,099人 | 8 | 中津川市 | 美濃 | 73,430人 | |||

| 4 | 多治見市 | 美濃 | 102,971人 | 9 | 羽島市 | 美濃 | 64,786人 | |||

| 5 | 可児市 | 美濃 | 98,333人 | 10 | 美濃加茂市 | 美濃 | 56,881人 | |||

| 2017年12月 現在 | ||||||||||

- 岐阜県内市別人口密度ランキング(2016年(平成28年)現在)

隣接都道府県 編集

歴史 編集

先史時代 編集

本県でも約3万年前に始まる後期旧石器時代には、濃尾平野北辺部の段丘上や台地(日野遺跡・寺田遺跡・椿洞遺跡)に人々が活動していた遺跡が確認されている。他にも山中の狭い細尾根にある遺跡(揖斐川町藤橋村徳山寺屋敷遺跡)や低湿地の遺跡(飛騨市宮川村宮ノ前遺跡)が確認されている。 それらの遺跡から石を割ってで切る剥片でつくった石器、例えばナイフ形石器・削器・細石刃・尖頭器など、また調理に使ったと考えられる礫郡、加工痕のある木片などの生活用具が確認されている[5]。

古代 編集

4世紀の前期には、美濃西部が大和政権の勢力下に入り、4世紀後期には飛騨地方にまで支配が及んだ。開化朝に三野前国造が不破郡に設置され、次いで成務朝には三野後国造が各務郡に、額田国造が大野郡に、牟義都国造が武儀郡に、斐陀国造が大野郡に設置された。

その他本巣国造の記載も見られる(『先代旧事本紀』、『古事記』)。

律令制以降は上記の国造国が合併され、令制国の美濃国(18郡・131郷)と飛騨国(3郡・13郷)の二国になった(和名類聚抄)。美濃は「御野」(大宝2年:702の正倉院文書)、飛騨は「裴陀」(養老令)と書かれた。ヒダの国名の表記法が「飛騨」に定着したのは8世紀の前半である。

美濃と飛騨国は、東山道に属し、畿内からの本線は近江・美濃を通り、信濃上野へと向かうから美濃から飛騨へは東山道の支線であった[6]。

この東山道は古くから利用された。ヤマトタケルの征服伝説にも登場する(『古事記』)。

美濃国は、日本のほぼ中心として、東国と畿内を結ぶ重要な軍事拠点であったので、日本の歴史上で重要な合戦が多く起こっている地域である[7]。古くは大海人皇子がこの国を拠点に挙兵した壬申の乱(672年)があり、関ケ原町の藤古川付近で激戦が行われた。

8世紀には、国府が垂井町府中に置かれた。国分寺は大垣市青野町に国分尼寺は垂井町平尾に其々建てられた。一宮は南宮大社(現:垂井町宮代)となった。

中世 編集

中世に入ると、美濃国は土岐氏が、飛騨国は京極氏が守護を務める。戦国時代になると、美濃国は斎藤道三や織田信長の活躍の舞台となる。飛騨国は姉小路氏が支配し、その後羽柴秀吉に従った金森氏が支配した。

徳川家康と石田三成による関ヶ原の戦い(1600年)が関ケ原町、垂井町、大垣市の西濃地域で天下分け目の合戦が行われた。

近世 編集

江戸時代に入ると、先の関ヶ原の戦いによる論功行賞などにより藩の改易・転封などを含めながらも、美濃国は依然として戦略的に重要な地であり石高も多いことから幕府によりいくつかの小藩に分割された。幕府領としては笠松陣屋の美濃郡代が支配した。

美濃国内藩としては、最大でも大垣藩の10万石の他、苗木藩、岩村藩、郡上藩、高富藩、加納藩、大垣新田藩や尾張藩附家老の竹腰氏の今尾藩、尾張藩分家の高須藩が成立する。美濃国外藩としては尾張藩の12万石のほか、磐城平藩、備中岡田藩が領地を有した。

また、旗本知行地としては明知遠山氏や交代寄合の竹中氏陣屋など複数あった。飛騨国は当初飛騨高山藩があったが、元禄期に山林資源や鉱山資源に目をつけた幕府が藩主の金森氏を上山藩に転封し、その後は幕府領として高山陣屋の飛騨郡代が支配した。

また、律令時代から整備された東山道を元として、戦国時代に各地の戦国大名によって整備された道を繋ぎ、中山道が整備された。

近・現代 編集

- 1872年1月2日(明治4年11月22日)笠松県(1868年成立)と廃藩置県(1871年旧暦7月)でできた今尾県、岩村県、大垣県、加納県、郡上県、高富県、苗木県、野村県、及び、名古屋県、犬山県、岡田県の飛び地が合併して岐阜県となる。

当初の県庁は笠松陣屋。(この時点では美濃国のみ) 県令は長谷部佳恕連(元福井藩)、権参事は小崎利準(元亀山藩)。その後県庁舎が手狭になり、今泉村(岐阜市)八寺地内に新庁舎を建設。1874年(明治7年)6月21日に移転。

- 1876年(明治9年)8月21日筑摩県のうち、吉城郡、大野郡および益田郡の三郡を合併して飛騨国を含むほぼ現在の形となる。新政府は府県の統廃合に当たり、旧石高で60万石以上になるよう調整したので、美濃と飛騨の合併が実現した。

- 1883年(明治16年)11月1日下石津郡が三重県桑名郡金廻村・油島新田・江内村を編入する。

- 1887年(明治20年)7月12日海西郡が愛知県海西郡松山中島村を編入する。

- 1889年(明治22年)7月1日市制町村制施行。

- 1891年(明治24年)10月28日本巣郡根尾村(現・本巣市)を震源としたM8.0の濃尾地震が起こり、大きな被害を受ける。

- 1912年(大正元年)9月22日暴風雨により、県内で死者114人、全壊家屋6,122戸、半壊家屋3,197戸の大惨事となった[8][出典無効]。

- 1918年(大正7年)1月 飛騨地方に豪雪(大正7年豪雪)。坂下村万波集落で約300人が餓死[9]。

- 1955年(昭和30年)4月1日「岐阜県民の歌」制定。

- 1955年(昭和30年)4月1日恵那郡三濃村の大部分が愛知県東加茂郡旭村に編入。

- 1958年(昭和33年)10月15日郡上郡白鳥町が福井県大野郡石徹白村の大部分を編入。

- 1958年(昭和33年)10月15日中津川市が長野県西筑摩郡神坂村の一部を編入。

- 1959年(昭和34年)9月26日伊勢湾台風が上陸。美濃地方を中心に被害を受ける。

- 1965年(昭和40年)9月 - 10月岐阜県で夏季および秋季国民体育大会(岐阜国体)が開催。

- 1965年(昭和40年)10月岐阜県で第1回全国身体障害者スポーツ大会が開催。

- 1966年(昭和41年)2月11日県庁舎が岐阜市薮田南に完成。岐阜市司町から移転。

- 1969年(昭和44年)9月19日郡上郡奥明方村(現・郡上市)を震源としたM6.6の岐阜県中部地震が発生、被害を受ける。

- 1971年(昭和46年)7月27日鹿児島県と姉妹県になる。

- 1976年(昭和51年)9月12日台風の影響による大雨で安八郡安八町で長良川の堤防が決壊するなど、9.12水害が起こり、大きな被害を受ける。

- 1988年(昭和63年)6月21日中華人民共和国の江西省と友好提携締結。

- 1988年(昭和63年)7月8日 - 9月18日岐阜市でぎふ中部未来博覧会が開催。

- 1995年(平成7年)4月26日 - 6月4日 可児市で花フェスタ'95ぎふが開催。

- 1996年(平成8年)4月1日県庁所在地である岐阜市が中核市に指定。

- 2000年(平成12年)9月11日 - 12日台風による前線の活動の活発化による大雨で、矢作川流域の恵南地域を中心に水害が起こり、被害を受ける(恵南豪雨)。

- 2000年(平成12年)10月21日 - 22日岐阜県で第9回全国知的障害者スポーツ大会(ゆうあいぴっく岐阜大会)開催。

- 2005年(平成17年)2月13日中津川市が長野県木曽郡山口村を編入。

- 2005年(平成12年)3月1日 - 6月12日可児市で花フェスタ2005ぎふが開催。

- 2012年(平成24年)1月 - 2月・9月 - 10月岐阜県で冬季および秋季国民体育大会(東日本大震災復興支援第67回国民体育大会 愛称:ぎふ清流国体)が開催。

- 2012年(平成24年)10月岐阜県で全国障害者スポーツ大会(東日本大震災復興支援第12回全国障害者スポーツ大会 愛称:2012ぎふ清流大会)が開催。

- 2014年(平成26年)9月27日御嶽山噴火(2014年の御嶽山噴火参照)。

- 2015年(平成27年)10月10日 -10月12日皇太子殿下(徳仁)の行幸。

- 2017年(平成29年)1月1日 - 12月31日岐阜市で岐阜市信長公450プロジェクト(織田信長の岐阜入城・岐阜命名450周年記念事業)が開催。

政治 編集

行政 編集

県知事 編集

- 歴代知事

- 公選知事

- 初代 武藤嘉門(1947年4月12日 - 1959年10月16日、3期)

- 2代 松野幸泰(1959年10月17日 - 1967年10月16日、2期)

- 3代 平野三郎(1967年10月17日 - 1976年12月14日、3期)

- 4代 上松陽助(1977年2月8日 - 1989年2月5日、3期)

- 5代 梶原拓(1989年2月6日 - 2005年2月5日、4期)

- 6代 古田肇(2005年2月6日 - 在任中、5期目)

財政 編集

| 年度 | 歳入額(単位:百万円) 一般会計と特別会計合算 |

財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公社債比率 | 将来負担比率 | ラスパイレス指数 | 起債制限比率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平成16年 | 932,813 | 0.43425 | 86.1 | 未公表 | 未公表 | 99.5 | 9.8 |

| 平成17年 | 923,189 | 0.44358 | 88.6 | 13.0 | 未公表 | 99.4 | 11.1 |

| 平成18年 | 925,960 | 0.47663 | 91.9 | 14.4 | 未公表 | 99.3 | 12.1 |

| 平成19年 | 878,060 | 0.51345 | 98.4 | 16.1 | 未公表 | 99.3 | 13.5 |

| 平成20年 | 882,135 | 0.54638 | 99.1 | 17.6 | 249.8 | 99.4 | 未公表 |

| 平成21年 | 1,005,740 | 0.54865 | 98.9 | 19.1 | 251.8 | 95.7 | 未公表 |

| 平成22年 | 918,712 | 0.52140 | 93.6 | 19.6 | 227.8 | 92.8 | 未公表 |

| 平成23年 | 859,050 | 0.49305 | 93.6 | 19.7 | 218.5 | 94.5 | 未公表 |

| 平成24年 | 870,096 | 0.48486 | 93.7 | 18.4 | 209.8 | 95.0 | 未公表 |

| 平成25年 | 919,029 | 0.49879 | 93.6 | 17.0 | 202.2 | 98.3 | 未公表 |

| 平成26年 | 890,748 | 0.50989 | 92.5 | 15.3 | 195.0 | 98.5 | 未公表 |

| 平成27年 | 974,599 | 0.52358 | 92.2 | 13.6 | 189.7 | 98.7 | 未公表 |

| 平成28年 | 927,643 | 0.53444 | 94.2 | 11.8 | 195.8 | 99.5 | 未公表 |

| 平成29年 | 920,505 | 0.54366 | 94.0 | 10.0 | 199.1 | 99.5 | 未公表 |

| 平成30年 | 1,117,624 | 0.54901 | 93.0 | 8.2 | 206.1 | 99.4 | 未公表 |

県有施設 編集

|

|

|

- 廃止

- 岐阜県県政資料館:2009年廃止。現・山県市高富児童館

- 岐阜マリンスポーツセンター(三重県):2011年4月に閉鎖し、現在は民間施設三重マリンセンター海の学舎

- 岐阜総合庁舎:2013年3月31日に閉庁

議会 編集

県議会 編集

衆議院 編集

- 衆議院議員選挙小選挙区の区割と現在の衆議院議員(小選挙区選出議員)

| 選挙区 | 区域 | 議員名 | 党派名 |

|---|---|---|---|

| 岐阜県第1区 | 岐阜市(旧柳津町の区域を除く) | 野田聖子 | 自由民主党 |

| 岐阜県第2区 | 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 | 棚橋泰文 | 自由民主党 |

| 岐阜県第3区 | 岐阜市(旧柳津町の区域に限る)、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 | 武藤容治 | 自由民主党 |

| 岐阜県第4区 | 高山市、美濃加茂市、可児市、飛騨市、郡上市、下呂市、加茂郡、可児郡、大野郡 | 金子俊平 | 自由民主党 |

| 岐阜県第5区 | 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 | 古屋圭司 | 自由民主党 |

参議院 編集

県全域で岐阜県選挙区を構成する。定員2、改選数1。

- 現在の参議院議員(選挙区選出議員)

経済 編集

第一次産業 編集

農業 編集

林業 編集

県の多くが山岳地のために林業が盛ん。ヒノキの産出量では国内有数の量で、県内には木材を扱う業者が多い。また、切り出した木を使用した木工品などの工芸品の生産に力を注いでいる。

酒造 編集

長良川などの清流が県内を流れているため、県を挙げて日本酒・焼酎の生産の振興に乗り出している。

第二次産業 編集

工業 編集

- 各務原市では川崎重工業や三菱重工業などの航空産業や自動車産業に関連した金属加工などの製造業が盛んである。

- 関市周辺では刀剣類の製造が盛んである。

- 土岐市、多治見市、瑞浪市の東濃西部で作られる陶磁器は美濃焼と呼ばれ、全国シェア50%以上。中でも土岐市は陶磁器生産日本一である。

- 明治以降、岐阜市周辺では繊維工業が盛んであったが、昭和40年代以降海外からの輸入による需要の減少で工場の多くが撤退し、衰退した。

- 大規模な紡績工場の跡地(トーア紡の繊維工場(東亜紡織大垣工場)の跡地)は大型商業施設や学校、公共施設、住宅団地などに利用された。

繊維工業 編集

- アパレル産業

岐阜市では戦後、軍服や古着を売る繊維問屋街ができ、さらに布を仕入れて服を作って売るアパレル産業が盛んになり、全国的な産地となった。2000年代中ごろ以降は東京や名古屋に押されて問屋街は苦戦しており、ファッションの産地としての生き残りを図るには岐阜の個性ある特徴を打ち出すのが課題となっている。岐阜市には一般社団法人岐阜ファッション産業連合会などのファッション産地団体組織があり、定期的にファッションイベントを開催している。

IT産業 編集

ハイテクパークである大垣市ソフトピアジャパン、各務原市VRテクノジャパン(テクノプラザ)を設立し、ベンチャー企業の育成を図るなど、IT産業の育成に力を注いでいる。

第三次産業 編集

商業 編集

恵那市で創業し、多治見市に本部があるバローホールディングスの子会社であるスーパーマーケットバローが県内に71店舗ある(全国では310店舗)。また、バローホールディングスの子会社である中部薬品が運営するV・drugが県内に156店舗存在する(全国では469店舗)。他にスポーツクラブ188店舗(全国)、ホームセンター156店舗(全国)、ペットショップ111店舗(全国)などを運営する(2021年時点)。バローグループは連結売上7,000億円を超える岐阜県を代表する流通企業である。

2010年代後半にはドラッグストアが多く出店し、激戦区となった。V・drugに加え、ゲンキー、クスリのアオキなど県外資本のドラッグストアも出店し、2018年末には店舗数が408店となった。人口10万人あたりの店舗数は約20店(2018年末)で全国最多である[12]。

金融機関 編集

本店を置く金融機関 編集

- 地方銀行

- 信用金庫

- 信用組合

生活・交通 編集

警察 編集

交通 編集

鉄道 編集

|

|

|

|

バス 編集

- 名鉄系

- 近鉄系

- その他(長距離路線各社など)

道路 編集

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 主な有料道路

空港 編集

定期便が飛ぶ空港は県内に存在しない。近隣の空港は名古屋飛行場と中部国際空港(いずれも愛知県)、富山空港(富山県)がある。

自動車登録番号標 編集

- 岐阜ナンバー - 美濃地方

- 飛騨ナンバー - 飛騨地方

発電所 編集

医療・福祉 編集

教育 編集

教育機関 編集

公立

私立

- その他教育機関

- 農業大学校

学校登山 編集

- 本県は白山、乗鞍岳、木曾の御嶽山から流れでる「清流の国ぎふ」である。一方昭和29年9月に歌詞を募集し服部正が作曲した「岐阜県民の歌」[15]では、「岐阜は木の国山の国」と、岐阜県を歌っている。

- 本県内では環境保全意識やふるさと岐阜に対する誇りを育むことを目的として、7月8月に乗鞍山へ中学生の学校登山(学校集団登山という事も多い。)を実施している。一方、岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会でも、小中学校の児童生徒を対象に乗鞍山麓五色ヶ原の森で自然環境学習を行っている[16][17][18][19][20]。高等学校においては、昭和43年に岐阜高等学校山の家(現友學館)が、奥飛騨温泉郷に建設されたが、1年生の乗鞍岳学校登山を実施している[21]。

マスメディア 編集

新聞 編集

岐阜県には地元紙の岐阜新聞が存在するが、シェアは愛知県名古屋市に本社を置く中日新聞が圧倒的に強い。2019年においては、県内における中日新聞の発行部数は360,852部で全体の55.93%を占めるが、岐阜新聞の発行部数は159,511部で全体の24.72%である。[22]

テレビジョン放送 編集

名古屋市に本社を置く民放各局(県域局のテレビ愛知を除く)およびNHK名古屋Eテレ(教育テレビ)が本県に中継局を設けている。 美濃地方西部の大半や東濃地方の一部(可児市や土岐市以南)では愛知県の県域放送(NHK名古屋総合テレビ[23]、FM放送[要出典]とテレビ愛知[23]、FM AICHI[24]、ZIP-FM[25])や三重県の県域放送(三重テレビ[26]、FM三重[27])が受信可能エリアになる。

地上波 編集

- 県域放送

- 広域放送

ケーブルテレビ 編集

ラジオ放送 編集

|

|

|

観光 編集

世界遺産 編集

日本遺産 編集

- 『「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜』 2015年4月24日認定(岐阜市)

- 『飛騨匠の技・こころ -木とともに、今に引き継ぐ1300年-』 2016年4月25日認定(高山市)

有形文化財建造物 編集

国宝 編集

重要伝統的建造物群保存地区 編集

名所・旧跡 編集

- 温泉地

- 天然記念物の桜

- 山

- 滝

- 名勝

- 峡谷美

- ドライブスポット

- 伊吹山ドライブウェイ(関ケ原町・揖斐川町)、金華山ドライブウェイ(岐阜市)、池田山(池田町)など

- 古戦場跡

- 岐阜県では、県内のさくらと紅葉の名所を33箇所選出している。

- 岐阜県では、美しい農村風景を代表する棚田を後世に伝えるため、ぎふの棚田21選を選出している。

その他市町村別 編集

- 岐阜城、岐阜公園、金華山、長良川(岐阜市)

- 奥の細道結びの地、墨俣城(大垣市)

- 木曽三川公園三派川地区、岐阜県世界淡水魚園水族館、新境川堤、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館、各務原市民公園、内藤記念くすり博物館(各務原市)

- セラミックパークMINO、多治見市モザイクタイルミュージアム(多治見市)

- 花フェスタ記念公園(可児市)

- 飛騨高山の古い町並み、高山陣屋、飛騨大鍾乳洞、乗鞍スカイライン、新穂高ロープウェイ(高山市)

- 恵那峡ワンダーランド(中津川市)

- 日本昭和村(美濃加茂市)

- 日本大正村、恵那峡(恵那市)

- 郡上八幡城(郡上市)

- 木曽三川公園センター(海津市)

- 養老天命反転地、養老の滝(養老町)

- 南宮大社、朝倉山真禅院(垂井町)

- 神岡鉱山、スーパーカミオカンデ(飛騨市)

- 藤橋城、徳山ダム、華厳寺、横蔵寺(揖斐川町)

- 不破関跡(関ケ原町)

中山道関連 編集

文化・名物 編集

祭事・催事 編集

- 岐阜市 - 道三まつり、手力の火祭、池ノ上みそぎ祭り、長良川鵜飼、ぎふ信長まつり、ぎふ長良川花火大会(8月中旬)、こよみのよぶね(冬至の夜)

- 大垣市 - 大垣祭(ユネスコ無形文化遺産)、すのまた桜まつり、十万石まつり、水まつり、七夕まつり、岐阜新聞大垣花火大会(例年7月最終土曜日)

- 各務原市 - おがせ池夏まつり、かわしま燦々夏祭り、桜まつり20万人の広場、木曽川うかい、日本ライン夏まつりロングラン花火(旧・日本ライン夏まつり納涼花火大会)、大安寺川ホタル祭り

- 多治見市 - 多治見陶器祭り(4月)、多治見市制記念花火大会、たじみ茶碗まつり(10月)、多治見まつり

- 高山市 - 高山祭(京都の祇園祭・秩父夜祭とともに日本三大美祭の一つ、ユネスコ世界文化遺産)、日本一かがり火祭り

- 関市 - 小瀬鵜飼、刃物祭り

- 中津川市 - 杵振り踊り

- 土岐市 - 土岐美濃焼まつり(日本三大陶器祭の一つ)、駄知どんぶりまつり、下石どえらええ陶器祭り

- 恵那市 - みのじみのりの祭り

- 郡上市 - 長滝の延年(六日祭)、郡上おどり、白鳥おどり

- 山県市 - 山県市ふるさと栗まつり、いじら湖桜まつり、柿野まつり、いじら湖もみじ・野菜祭り、みやま川祭り

- 垂井町 - 「南宮の神事芸能」(国の重要無形民俗文化財)、垂井曳山祭り(子供歌舞伎など)、ふれあい垂井ピア

- 飛騨市 - 古川祭(起こし太鼓、日本三大裸祭りの一つ、国の重要無形民俗文化財、ユネスコ無形文化遺産)

- 池田町 - みの池田ふるさと祭り

- 揖斐川町 - 谷汲踊り

- 美濃市 - 美濃祭り

- 八百津町 - 久田見祭り

- 白川村 - どぶろく祭り(10月)

方言 編集

食文化 編集

- 郷土料理

名産・特産 編集

名物 編集

|

|

|

伝統工芸 編集

- 伝統工芸品

民謡 編集

- 結婚式などめでたい席では、必ず謳われていたのが「おばば」である。若者の民謡離れと宴席がなくなったので謳われることはなくなった[28]が、発祥の地の揖斐川町では、小学校で今も受け継がれており、盆踊りで踊られている[29]。全国各地で歌われているが、揖斐川・長良川・木曽川の洪水対策として宝暦の治水工事などの大規模な治水工事が行われて,全国から“手伝普請”として人夫が故郷に持ち帰ってはやらせたといわれている[30]。

お婆々どこへ行きゃるナーナーナー お婆々どこへ行きゃるナ 三升樽さげてソーラバエ ヒュルヒュルヒュードンドン

嫁の在所へナーナーナー 嫁の在所へナ ささ孫抱きにソーラバエ ヒュルヒュルヒュードンドン

- 盆踊りの定番と言われる郡上音頭は、郡上藩主・青山氏との別れを惜しんだ歌との解釈があるが、定かでない。どの説でも「雨も降らぬに 袖しぼる」が「涙の別れ」を意味しているという点は共通している。一晩のうちに何回も繰り返し踊られる「徹夜踊り」の郡上踊りで歌われる。

郡上の八幡 出ていく時は 雨も降らぬに 袖しぼる 天のお月様 ツン丸こて丸て 丸て角のて そいよかろ 郡上の殿様 自慢なものは 金の弩標(どひょう)に 七家老 金が出る出る 畑佐の山で 銀と鉛と 赤がねと 向(むかい)小駄良の 牛の子を見やれ 親が黒けりゃ 子も黒い 唄も続くが 踊りも続く 月の明るい 夜も続く 泣いて分かれて 松原行けば 松の露やら 涙やら 忘れまいぞえ 愛宕の桜 縁を結んだ 花じゃもの 雪の降る夜は 来ないでおくれ かくし切れない 下駄の跡

スポーツ 編集

サッカー 編集

- FC岐阜 - Jリーグ (J3) に加盟するプロサッカークラブ。

- FC岐阜BELTA - FC岐阜の女子サッカーチーム。1985年(昭和60年)に「岐阜女子フットボールクラブ」として設立、2005年(平成17年)にSSC加盟。

バスケットボール 編集

- 岐阜スゥープス - B3.LEAGUEに所属するバスケットボールチーム。

- 岐阜セイリュウヒーローズ - カンファレンスゲームに所属するバスケットボールチーム。

バレーボール 編集

ハンドボール 編集

- 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 - 日本ハンドボールリーグの女子チーム。

対外関係 編集

姉妹自治体・提携自治体 編集

海外 編集

- 友好自治体

国内 編集

- 姉妹自治体

岐阜県を舞台とした作品 編集

CM 編集

出身関連著名人 編集

岐阜県名誉県民 編集

岐阜県名誉県民の称号は、1958年(昭和33年)11月29日に制定された岐阜県名誉県民条例(昭和33年11月29日岐阜県条例第32号)に基づき、「社会文化の興隆に功績があつた者」へ贈られる(条例第1条)[33]。対象者は「公共の福祉の増進又は学術、技芸の発展に寄与し、もつて県民の生活及び文化に貢献し、その功績が卓絶で県民の尊敬を受ける者」、「岐阜県に十年以上居住し、若しくは居住していた者で、広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で県民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者」であることが定められているが(条例第2条)、後者の居住期間については特に必要があると認められるときには短縮することが可能である[33]。名誉県民号の贈呈については、岐阜県知事が岐阜県議会の同意を得て選定することが定められている(条例第3条)[33]。名誉県民に選定された者には、表彰状と名誉県民き章が贈呈される(条例第4条)[33]。

| 受賞者氏名 | 職業 | 選定年月日 | 備考 | 出典 |

|---|---|---|---|---|

| 武藤嘉門 | 政治家 | 1958年11月29日 | 元岐阜県知事 | [33][34] |

| 古田好 | 政治家 | 1987年10月7日 | 元岐阜県議会議長 | [33][35] |

| 上松陽助 | 政治家 | 1989年12月19日 | 元岐阜県知事 | [33][36] |

| 松野幸泰 | 政治家 | 1996年3月13日 | 元岐阜県知事 | [33][37] |

| 土屋斉 | 実業家 | 1996年7月4日 | 岐阜県経済界における指導的役割 | [33][38] |

| 加藤卓男 | 陶芸家 | 1996年7月4日 | 人間国宝 | [33][39] |

| 田口義嘉壽 | 実業家 | 2013年12月19日 | 元セイノーホールディングス会長 | [33][40] |

脚注 編集

注釈 編集

出典 編集

- ^ “気象庁|予報用語 地域名”. www.jma.go.jp. 2023年1月5日閲覧。

- ^ “東海地区(静岡、愛知、岐阜、三重) | 事例集 | サービス・ソリューション | 日本通運”. www.nittsu.co.jp. 2023年1月5日閲覧。

- ^ “都道府県の庁舎及び東西南北端点の経緯度(世界測地系)” (PDF). 国土地理院 (2021年2月25日). 2021年7月1日閲覧。

- ^ “岐阜県で今年三度目の41℃台”. ウェザーニュース. (2018年8月6日) 2020年10月18日閲覧。

- ^ 谷口和人「日本の真ん中岐阜のあけぼの」『岐阜県の歴史 県史21』2000年。10ページ

- ^ 谷口和人「日本の真ん中岐阜のあけぼの」『岐阜県の歴史 県史21』2000年。41-42ページ 。

- ^ 『これでいいのか岐阜県』11頁

- ^ 誰か昭和を思わざる 大正ラプソディー (大正元年)[出典無効] Archived 2011年1月25日, at the Wayback Machine.

- ^ 下川耿史 『環境史年表 明治・大正編(1868-1926)』p325 河出書房新社 2003年11月30日刊 全国書誌番号:20522067

- ^ “岐阜県の決算状況”. 岐阜県. 2020年3月12日閲覧。

- ^ “地方公共団体の主要財政指標一覧”. 総務省. 2020年3月12日閲覧。

- ^ “ドラッグストア、岐阜で大増殖の理由”. 産経新聞 (産経新聞社). (2019年8月10日) 2020年7月19日閲覧。

- ^ 中部電力の主な発電所所在地一覧

- ^ 岐阜市にメガソーラー NTT系、東海4県最大級

- ^ “岐阜県民の歌”. 岐阜県 (2015年8月20日). 2023年7月21日閲覧。

- ^ “中学生に登山する乗鞍岳は活火山であることを伝える『中学生用P4』。みんなで学ぶ 防災・減災”. 岐阜県. 2023年7月21日閲覧。

- ^ “森林、林業の普及および自然保護について、小中学校登山や自然観察会のインストラクター、外来生物の除去活動等を地元関係者へ。飛騨森林管理署町方森林事務所”. 林野庁. 2023年7月21日閲覧。

- ^ “登山情報<支援対象小学校、中学校、高等学校”. (一社)飛騨・高山観光コンベンション協会 電子公告 (2023年5月18日). 2023年7月21日閲覧。

- ^ “大自然を体感!「五色ヶ原の森で自然環境学習」”. 岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会 (2021年7月13日). 2023年7月21日閲覧。

- ^ “乗鞍研修レポート(丹生川中学校3年生)展示中!!<乗鞍岳”. 岐阜県高山市 飛騨乗鞍観光協会 (2018年12月7日). 2023年7月21日閲覧。

- ^ “1年生林間学舎活動(7/22-8/1)”. 岐阜県立岐阜高等学校 (2017年8月1日). 2023年7月21日閲覧。

- ^ “レファレンス協同データベース「岐阜県内の新聞シェアが知りたい(できれば発行部数(販売部数)を元にしたものがよい)。」”. 国立国会図書館. 2024年4月15日閲覧。

- ^ a b Dpa放送エリアのめやす(岐阜県岐阜市)

- ^ (FM愛知会社概要)

- ^ “ZIP-FM POWER PROFILE” (PDF). ZIP-FM. 2014年7月7日閲覧。

- ^ 会社概要(三重テレビ)

- ^ 会社概要(三重エフエム放送)

- ^ “岐阜発祥の民謡“おばば”守るのは”. NHK. 2023年7月23日閲覧。

- ^ “「おばば」後世に 岐阜発祥の民謡、高齢男性らの会が踊り披露” (2020年11月23日). 2023年7月23日閲覧。

- ^ “おばば唄” (pdf). 上善明寺. 2023年7月23日閲覧。

- ^ 岐阜県:岐阜県と鹿児島県の姉妹県盟約締結 - 岐阜県、2016年1月13日閲覧。

- ^ 岐阜県 - 鹿児島県、2016年1月13日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k 岐阜県名誉県民条例 (PDF) - 岐阜県、2019年7月29日閲覧。

- ^ 武藤嘉門 (PDF) - 岐阜県、2019年7月29日閲覧。

- ^ 古田好 (PDF) - 岐阜県、2019年7月29日閲覧。

- ^ 上松陽助 (PDF) - 岐阜県、2019年7月29日閲覧。

- ^ 松野幸泰 (PDF) - 岐阜県、2019年7月29日閲覧。

- ^ 土屋斉 (PDF) - 岐阜県、2019年7月29日閲覧。

- ^ 加藤卓男 (PDF) - 岐阜県、2019年7月29日閲覧。

- ^ 田口義嘉壽 (PDF) - 岐阜県、2019年7月29日閲覧。

参考文献 編集

- 松田之利・谷口和人・筧敏生・所文隆・上村恵宏・黒田隆志『岐阜県の歴史 県史21』山川出版社、2000年10月。ISBN 978-4-634-32210-3。

関連項目 編集

外部リンク 編集

- 行政

- 観光

- ぎふの旅ガイド - 岐阜県観光連盟

- 地図 - Google マップ

| 先代 野村県・高富県・郡上県・岩村県・ 苗木県・加納県・今尾県・笠松県 筑摩県の一部(飛騨国) |

行政区の変遷 1871年 - |

次代 ----- |